西安市农民工的身份认同与语言选择关系研究

杨彩贤

关键词:西安市;农民工;身份认同;语言选择;制度身份;职业角色

摘要:多种因素的影响使西安市农民工对自己的身份认同产生了分化。“尔即尔所言”,语言表达身份。通过问卷调查、访谈和观察发现,身份认同的多元化促使农民工的语言选择出现多样化,不同的语言选择体现了他们不同的群体归属感:认同自己农民身份的人多使用家乡话;认为自己是市民的人用西安话的几率高于其他身份认同的人,认同自己非农民身份的人多根据交流情景在家乡话和普通话之间进行语码转换,但在农民工眼中,普通话还不是西安市民身份的标志。西安市农民工语言选择的多样化反过来又强化了他们身份认同的多元化,并且有着和其他城市农民工一样的语言选择。

中图分类号:H17

文献标志码:A文章编号:1009-4474(2016)04-0036-07

Abstract: Various factors differentiate the migrant workers in Xian in respect of their own identities. “You are what you say.” Because language is the expression of identity, multiple identities lead to the diversity in the choice of dialects among migrant workers. Different linguistic choices reflect their different group belonging. Those identifying themselves with farmers would prefer to use farmers dialects, those with local urban residents would use Xian dialects, and those with non farmers switch codes between dialect and Mandarin according to the communication scenarios. As for farmers, Mandarin is not the sign of the identity of Xian residents. In turn, diversification of migrant workers in their use of dialects in Xian reinforces that of their identities. The language choice among Xian migrant workers resemble that of the migrant workers in other cities.

一、引言

农民工是指户籍身份为农民,但主要从事非农业生产,以工资为主要收入来源的特殊人群〔1〕。据有关专家调查,目前西安市大约有农民工110~140多万人〔2〕,是陕西省农民工人数最多、也最为集中的地方,因此,处理好农民工的问题,对大西安建设和西安国际大都市建设都具有非常重要的意义。

要处理好这个具有特殊身份群体的问题,就首先要了解他们各方面的状况,而要了解其状况,语言是一个非常好的切入点。社会语言学有一句著名的格言:尔即尔所言,意即语言表达个人身份。斯图亚特·霍尔和福柯先生都认为,是“话语自身建构了使它因此而有意义和有效的主体的位置”〔3〕。也就是说,身份其实是由话语的具体实践构建起来的。我国著名语言学家戚雨村教授亦进一步强化了这样的共识,他认为:语言的社会功能传递非语言信息,即言语行为折射出语言使用者的社会信息,比如:社会关系、社会身份、语体特征和个性特征等方面的意义①。可见语言与身份关系密不可分。社会认同理论认为确认身份的过程就是建构认同的过程,这个过程在语言上表现为通过选择与对方相同的语言或社会威望比较高的语言来寻求一种群体归属感。

二、研究对象和研究方法

为了了解西安市农民工语言选择与身份认同之间的关系,本调查主要选择了西安市农民工中的三类人群,即从事建筑、家装和环卫工作的工人进行调查。我们做这样的选择主要是基于如下的考虑:西安市的建筑工人中外省人比较多,居住也比较集中,他们工作、生活中交往的大多是自己的老乡;家装工人多来自不同省份和陕西省不同地区,日常工作和生活中交往的人比较杂、居住较分散;环卫工人多半是本省或西安市区的农民,他们的交往圈子以本地人为主,又多和家人居住在一起。这三类人群来源不同、交往圈子不同,身份认同就会有差异,他们的语言选择自然就会有分别,因为这三类人群基本上涵盖了西安市农民工的主要来源,故他们的身份认同和语言选择就具有了一定的代表性。

本文以上述三类人群为调查对象,主要采用问卷调查的形式,并辅之以观察和访谈的方法来获取准确、客观的数据和语料,并以此为依托,运用语言学的相关理论,对这三类人群的语言选择和身份认同情况进行描述、分析和解释,从一个侧面了解西安市农民工的生存状况和主观心理,从而为城市管理部门制定相关政策提供一定的理论依据。

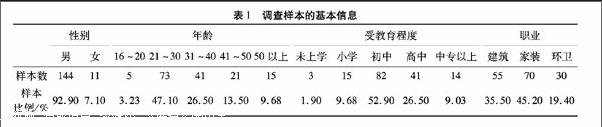

本次调查共发放问卷160份,除去5份未完成的问卷,共获得有效样本155份,样本的具体情况见表1。

从表1可知:(1)样本的性别分布是男性远大于女性,分别为144人、11人,各占有效样本的929%和710%。这是因为调查对象中从事家装和建筑工作的农民工是清一色的男性,只有从事环卫工作的工人男女比例相当,且女性人数还略少于男性,故样本男女比例差别较大。(2)样本的年龄分布为:20岁以下和50岁以上的分别为5人、15人,各占有效样本的323%、968%;21~50岁的农民工有135人,占有效样本的8710%。(3)样本受教育程度的分布状况为:未上过学和中专以上学历的人分别为3人、14人,各占有效样本的190%、903%;受过基础教育的人有138人,占有效样本的8908%。(4)样本的职业分布:建筑工人、家装工人和环卫工人分别为55人、70人、30人,各占有效样本的3550%、4520%和1940%。

三、西安市农民工语言选择的基本情况

语言选择指的是掌握两种或两种以上语言或语言变体的说话人在交际中根据具体情境选择其中一种语言或语言变体来进行交流的过程。说话人至少需要掌握两种语言或语言变体,这是进行语言选择的前提条件。那么西安市农民工具备这个条件吗?他们的语言掌握状况到底如何呢?

(一)西安市农民工所掌握的语言类型

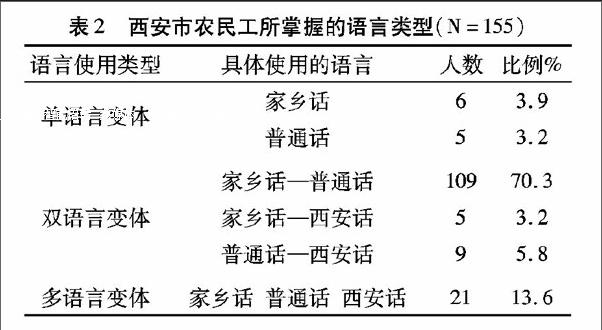

西安市农民工语言或语言变体的掌握情况相对比较复杂,既有掌握单一语言变体的,也有会多种语言变体的,而绝大多数农民工是双语言变体的使用者。他们所掌握的语言或语言变体的具体情况见表2。

从表2可知,掌握一种语言变体的农民工只有11人,仅占总人数的71%,而可以使用两种或两种以上语言变体的人有144人,占总人数的929%,是绝对的大多数。在双语言变体中,会说家乡话和普通话的农民工最多,有109人,占总人数的703%。会说家乡话和西安话或普通话和西安话两种语言变体的各为5人和9人,分别占32%和58%。有的农民工因为在西安生活的时间比较长,和西安人交往比较密切,他们不仅会说自己的家乡话、普通话,也学会了西安当地的方言——西安话,成为掌握多语言变体的人。可以看出,西安市农民工绝大多数都是潜在的双方言者〔4〕,这为他们的语言选择提供了可能。

(二)西安市农民工交际中的语言选择

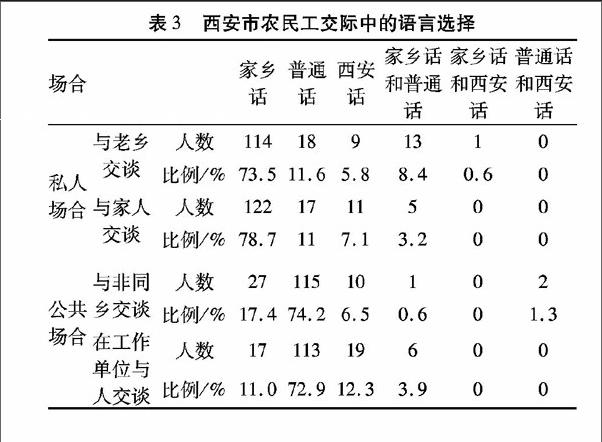

社会语言学研究表明,交谈的对象、目的、场合等因素的不同,会影响人们的语言使用。掌握两种或两种以上语言或语言变体的人会根据交谈对象、交际场合的不同,选择使用不同的语言或语言变体。西安市农民工在不同的场合与不同的人交谈时,他们的语言选择呈现出多样化的态势,具体情况见表3。

从表3可知,交谈对象、交谈的场合等因素同样明显地作用于西安市农民工的语言选择。当他们与自己的老乡或家人交流时,因为彼此有“共同的语言”——家乡话,家乡话就成为绝大多数人的必然选择。从表3可以看出,与老乡、家人用家乡话交谈的人数分别是114人、122人,各占总人数的735%和78.7%。与私人场合的语言选择不同,在公共场合,更多的人选择用普通话与别人交流:在这部分人中,与非同乡人用普通话交流的农民工有115人,占总人数的742%;在单位使用普通话的人有113个,占总人数的729%。在古城西安,西安话既是西安当地人使用的方言,也是外乡人运用它来拉近与西安人距离的一种方式,所以西安话就成为部分农民工的交际语言,无论是私人场合还是公共场合,都有人做出这样的语言选择,尽管在不同场合与不同对象交谈时,这部分人在有效样本中所占的比例分别只有58%、71%、65%和123%。在农民工中,还有一部分人因为普通话说得比较流利,在同一次交际中,他们往往可以根据交际情境变化的需要,在家乡话和普通话之间进行语码转换,这部分人所占的比重分别是84%、32%、06%和39%;还有能够在家乡话和西安话之间以及普通话和西安话之间进行语码转换的农民工,但能够这样进行语言表达的人和情境是少之又少的,只有一个人在与老乡交谈时进行了前一种语码转换,有两个人在与非同乡的人交谈时进行了后一种语码转换。总之,在与别人进行语言交流时,西安市农民工主要是在家乡话和普通话之间进行选择,而且这两者处于并存分用的状态。

四、西安市农民工身份认同与语言选择之间的辩证关系

身份认同是指个体在把自己认同的群体和异质群体进行比较之后,先形成差异性判断,再通过类化的方式把自己归入和自己一样拥有某些共同普遍特征的群体的过程,这个过程我们称之为身份认同〔5〕。

身份认同和语言选择之间存在一种辩证的构建关系,语言表达着身份,身份认同又促使某种语言成为本群体共同遵守的言语规范〔5〕。那么西安市农民工这个特殊群体的个人身份认同和语言选择之间又存在怎样的辩证关系呢?

(一)西安市农民工身份认同与语言选择的特点

西安市农民工对自己身份的认同,呈现出的不是整齐划一的单一倾向,而是出现了明显的分化,见表4。

从表4可以看出,在155个调查对象中,有86人认为自己仍然是农民,占总人数的555%;认为自己已经是市民的有14人,占总人数的9%;认为自己既是农民又是市民的有30人,占总人数的194%;认为这两种身份都不是的有17人,占总人数的11%;还有8个人觉得自己的身份难以界定,他们占总人数的52%。以上这些数据说明:目前西安市农民工对自身身份的认同出现了分化的状况。

语言是一个族群身份和地位的象征〔6〕,当身份认同出现分化时,在交际的语言选择上也必然出现分化。西安市农民工身份认同的分化又影响了他们的语言选择,使得他们的语言选择出现了多样化的状况,具体的表现见表5。

本表中语言选择的人数所占的百分比是在同一身份认同的人数中所占的比例,而非占总调查人数的比例。

对于西安市农民工身份认同的分化与语言选择的状况,我们分以下两种情况来讨论:

1.与老乡交谈

从表5中可知,与老乡交谈时,认为自己是农民或既是农民又是市民的人选择家乡话的比重最高,分别是791%和867%。认为自己是市民或既非农民又非市民的人,他们选择家乡话的百分比分别为50%和471%。也就是说,在与老乡交谈时,认为自己摆脱不了农民身份的人使用家乡话的几率,要远高于认为自己是非农民身份的人(包括市民、既非农民又非市民和说不清自己身份的人);使用家乡话和普通话两种语言变体的人,他们的身份认同和语言选择的倾向与前一类刚好相反。在家乡话和普通话之间进行语码转换的农民工,他们的身份认同情况如下:375%(说不清楚)﹥176%(既非农民又非市民)﹥71%(市民)﹥58%(农民)﹥33%(既是农民又是市民)。这说明,认为自己是非农民身份的人使用家乡话和普通话两种语言的比重要高于认为自己具有农民身份的人;使用西安话最多的是那些认同自己为市民身份的人,他们占357%,这比认同自己为农民(35%)或既是农民又是市民(33%)的人所占的比重要高很多;普通话的使用和身份认同之间没有明显的关联性。