郑板桥书法之怪与清代考据之学∗

张东华

郑板桥书法之怪与清代考据之学∗

张东华

在中国书法史上,郑板桥因其一反常态的独特言论和书画风格而被世人称为 “怪”,其最大的特点就是把各种书体有机地组合在一起而构成一件书法作品。对于这种现象的解读,如果放到思想史视野就能迎刃而解,即清代考据之学在郑板桥书法创作中的体现。

书法之怪;考据学;六分半书

在中国书法史上,郑板桥因其一反常态的独特言论和书画风格而被世人称为 “怪”,书法之怪更为明显——他敢于把不同的书体混在一起而构成一件书法作品,这是他书法最大的特点。然而,在唐人的书法中也有把不同书体混在一起构成一件作品的,如颜真卿的 《送裴将军帖》等,但是,为什么在唐代颜真卿不被称为怪,而偏偏郑板桥就怪了呢?更不可思议的是,就书法而言,到唐代时各种书体都已成熟,后世书家,都遵守一书一体的惯例,为什么在清代的郑板桥那里,又把各种书体混杂,这不是一种文化倒退吗?所有这些都是我们在解读、研究郑板桥时遇到的理论难题。

一、“怪”和 “狂”:郑板桥与徐渭的区别

从行为和观念互动层面讲,任何一种社会行动的产生都和观念有关①“海涅 (Heinrich Heine)在谈到观念史时说过一句名言:‘观念先于行动,犹如闪电先于雷声。’其实,正如闪电和雷声本是同时发生一样,任何一种社会行动都是在动机和观念支配下的行动,而价值追求一定会通过行动表现出来,观念和行动本是水乳交融、互不可分的。这一点在现实生活中人人皆知。”见金观涛、刘青峰,《中国现代思想的起源》,香港:中文大学出版社,2000:xiii.,审美活动也是如此。经过近五年的研究,徐渭的思想和绘画 (包括书法)风格受阳明学的影响已十分清楚[1]:其 《读龙惕书》借用佛理以述良知,《论中》从方法论上阐述致良知的修身方法,而 “狂狷”行为是阳明后学的思想意识在徐渭身上的体现,是良知的自负。何谓 “狂狷”?“狂狷”一词最早见于 《论语·子路》,孔子曰:“不得中行而与之,必也狂狷乎!狂者进取,狷者有所不为也。”宋代理学家如程颢、程颐、朱熹多不对 “狂”作正面评述,程颐说:“曾点狂者也,未必能为圣人之事。”而明代心学家王阳明却十分推崇 “狂狷”,“点也虽狂得我情”[2],认为 “狂狷不与俗谐”,“狂”可入 “圣”。明末刘宗周对 “狂狷”的进路作了分析,他认为“狂”和 “狷”都能走向 “中行”,他说:“二者就其所学而进之,进取者反于平实,有所不为者扩而大之,则皆可进于中行,而斯道之传厥有攸赖矣,夫子所以不得中行而思狂狷也。狂者所见极高,合下便欲为圣人,毕竟非身经历过,如人欲上长安道,便理会京师务身尚隔几程也;狷者所守极峻,只是识不宏宁学圣人而未至,不屑以流俗而自溷。如人上长安道,怕有他径,只索印步走不肯趂一帆风也。”[3]从思想史的角度讲,这些都是在心性论儒学范畴中的讨论。而从艺术和审美的角度讲,作为正统儒学思想下的艺术创作和艺术观念,其最终目标是 “中”,即 “中和之美”。何谓 “中”?《中庸》①根据劳思光先生研究,《中庸》成书于秦至汉初这段时间。见劳思光.新编中国哲学史:卷2。曰:“喜怒哀乐未发谓之中,发而皆中节谓之和,中也者天下之大本也,和也者天下之达道也。”从艺术创作的角度讲,创作时对 “喜怒哀乐”的表达就是 “情”。一旦在艺术创作中对情感的表达 “过”和 “不及”,在审美上就走向或“狂”或 “狷”。虽然程朱理学和陆王心学对成“圣”的看法不同,但最终目标是 “成圣”②宋·周敦颐 《通书》云:“曰:‘圣可学乎?’曰:‘可。’曰:‘有要乎?’曰:‘有’。‘请闻焉’。曰:‘一为要。一者,无欲也……’”见周敦颐撰,陈克明点校,《周敦颐集》卷2,中华书局,1990:29;有关圣人可学的论述也可参见汤用彤.《魏晋玄学论稿》,上海古籍出版社,2005:94-95。,艺术创作也是遵循着 “成圣”的目标,审美理想也是“中和之美”。由于徐渭禀承阳明之学,而王阳明又推崇 “狂狷”精神,故徐渭的艺术创作高扬自然情感的表达,是对程朱理学审美精神的反叛。故世人多用 “狂狷”来评判徐渭的艺术思想。

与徐渭一样,郑板桥在后人眼里也十分狂怪。而郑板桥对徐渭又十分推崇,更有甚者,刻印 “青藤门下牛马走”以明其志,那么,为什么世人不用“狂狷”而用 “怪”来评判郑板桥的行为和书画风格呢?这是值得研究者深思的问题。

何谓 “怪”?《说文解字》曰:“怪,异也,从心圣声。”在十三经中,“怪”字凡7见。凡形容“物”时,“怪”指奇异之物,如 《尚书·禹贡》:“岱畎丝、枲、铅、松、怪石”,即指与众不同的、能引起审美愉悦之事物,属于中性词,属博物学概念,即王延寿 《鲁灵光殿赋》“杂物奇怪,山神海灵”所指之异物;形容 “人”时则是指 “性行古怪”之人,如 《周礼·阍人》有 “奇服怪民不入宮”句,“奇服”可解为 “新奇的服饰”,“怪民”郑玄注:“狂易”,意为 “性行古怪、精神失常之人”。形容 “天象”时,指偏离正常状态的天象变化,即天象的异常状况。《礼记·祭法》曰:“见怪物,皆曰神”。孔颖达疏:“怪物,庆云之属也。”即自然界的奇怪现象。而在道家的著作中,如 《庄子·逍遥游》:“《齐谐》者,志怪者也。”这里的 “志怪”指记述怪异之事,与十三经的词义同。

可见,在儒学传统中,由于孔子的 “子不语:怪、力、乱、神”,后世儒生多遵循孔子遗训,对于奇怪、勇力、叛乱、鬼神只作笔削春秋式的记载,而不做任何道德价值评判,都进入博物学和志怪小说的范畴。对人而言,凡偏离正常行为的都叫“怪”,即不含儒家道德价值的一种状态。而 “狂狷”一词由于孔子的定位,孟子的阐述,历代儒者都有不同程度的发挥,而成为儒家道德价值评判的一种标准而纳入心性论儒学范畴。因此,就现代人而言,都具有狂怪行为的徐渭、郑板桥,在古代人的眼中,一个是狂,一个是怪,即徐渭是属于心性论儒学范畴的,而郑板桥则不是。

二、“怪”和儒学的考据学倾向

要说明郑板桥的怪,首先要了解郑板桥的思想方式,而要证明郑板桥的思想并不容易。因为郑板桥一生都致力于书画的创作,几乎没有义理思辨,且仅限于书画领域。虽然表面上看,清初学者有汲取、甚至褒扬宋明学术成果之处,宋明理学仍是官方正统意识形态,是科举考试的内容,但从总体特征看,两者是对立的[4]41-67。程朱理学和陆王心学重义理,不重考据。清儒反对心学和程朱理学,企图在考据中寻找义理。从 《板桥书目》、《板桥自叙》、《刘柳村册子》、《板桥后序》等自述生平、出仕、归田、诗词唱和、书画应酬的篇章看,郑板桥的思想属清代实学无疑。

《板桥书目》现藏于江苏南通博物馆,是郑板桥的书法墨迹,此书目作于 “乾隆丁丑正月二十三日灯下”,即公元1757年。按 《郑板桥年谱》计算,此时他65岁,辞官后第5年。虽然 “书目”以书法的形式出现,但从内容和书写落款看,并非是抄录或急就,而是经过慎密思考的。但令人费解的是,历代书家作为书法作品的内容,有吊丧问疾之作,也有激昂的诗文,但从没有以书目作为书法内容的,这里郑板桥是否暗示了什么。而书籍凝结着前贤先圣的思想,对特定书籍的重视意味着对特定思想的认同,因此,可以通过他经常阅读的书目了解其学术依据和思想倾向。《板桥书目》内容如下:

“二《典》、三《谟》、《禹贡》、《洪范》,《旅獒》、《周官》、《武成》。

《七月流火》、《楚茨》、《南山》、《甫田》、《大田》、《良耜》、《丰年》、莫春、《笃公刘》、《绵绵瓜瓞》、《皇矣上帝》、《厥初生民》,大率 《鹿鸣》二十二章,《文王》十八章,并 《由庚》、《华黍》小注是常需之典赡也。诗几章,章几句,其下小字一段,名为小序,最是好典。

《月令》、《礼运》、《玉藻》、《文王世子》、《礼记》、《檀弓》上、下,直须理醇,经学、史学之宗祖也。

《乾》《坤》二卦全、上下 《系传》全。

《春秋》只读三 《传》,而三 《传》又以“左氏”为最,先取□①此缺字可能是 “其”,存疑。大戟读之,次观辞令之妙,次观古博处,如郯子纪官,晏子论和同,及爽鸠、季荝之旧,祝鮀长卫于蔡,又籍谈举典,季文子论□②此缺字为 “元”。凯,子产论参商,又有火□③此缺字为 “烈”。,又有珠玉、宝玩,罔不备也。子产一人文便有三四十篇,绝妙。

《国语》中,吴、越最丽辣。

乾隆丁丑正月二十三日灯下,板桥道人。”

从 《板桥书目》看,郑板桥晚年阅读的书籍主要有以下六部:《书》、《诗》、《礼》、《易》、《春秋》、《国语》。《书》是我国最早的一部典籍,被儒家奉为五经之首,是记录上古君王言行、政事史料的汇编。《诗》相传由孔子编定,是我国最早的一部诗歌总集,是儒家 “六艺”之一。《礼》是周朝政治制度、官职、家庭宗法制度、婚丧嫁娶详细仪式的汇编。《易》是古代卜筮之书,在汉代被尊为五经之首。它反映了中国文化的源头,是建构个人价值系统和宇宙变化法则的主要依据。《春秋》是孔子编著的鲁国历史书,其中的 《左传》相当忠于原典的历史解释。《国语》是一部记录先秦诸国国事的史书,清人 《四库全书》列为史部杂史类之首。

从 《板桥书目》的内容看,郑板桥的价值取向非常明确。

1.重五经

郑板桥晚年学习和研究的重心是五经,而且是可信的、以经史为重点的篇目,如对 《礼》的态度就是明证。从郑板桥所选的7篇文献 (《月令》、《礼运》、《玉藻》、《文王世子》、《乐记》④卞孝萱编 《郑板桥全集》作 “礼记”,《郑板桥外集》作“学记”,《郑板桥年谱》作 “乐记”。因本人未经眼,从书法角度讲,“学”、“乐”二字有时不易识读,故难作判断,但从语言学角度讲,其他几篇都是 《礼记》中的篇目,识读为 “礼记”不正确。“乐记”的可能性最大,因为从经的角度讲,《乐经》早已失传,《乐记》可以了解一点先秦、上古 “乐”之信息。但是从郑板桥崇尚读书的角度讲,《学记》也说得通。、《檀弓》上、下)看,都属于古文经学或古今文混杂的文献,认为这7篇文献 “文至理醇”,是经学、史学的 “宗祖”。而令人奇怪的是,郑板桥没有在意宋明理学家高度重视的、从 《礼》中抽取的《大学》、《中庸》二篇文献。众所周知,朱熹 《四书章句集注》把这两篇文献,与 《论语》、《孟子》并称为四书,作为建构宋明理学经学系统的核心和基石。而郑板桥为科考入仕,自幼苦读四书,36岁时与人赛 《经》,不两月手书 《四书》,四书的重要性不会不知,而 《板桥书目》一字不提。

与顾炎武相比,两者十分相似。赵刚在 《告别理学:顾炎武对朱学的批判》一文中说:“《日知录》前七卷,《易》、《诗》、《书》、《春秋》分占一卷,《礼》占两卷,《论语》、《孟子》两书仅合占一卷。最耐人寻味的是,宋明以来,《大学》、《中庸》一直独立成书,且它们属四书五经之首的显赫位置,现在也被顾炎武取消了,重新纳入 《礼记》范围。……而且,《日知录》卷五、六共收礼记一零一条,《大学》、《中庸》仅十六条,也足见顾炎武对其不甚重视。《左传》一向为朱子所鄙弃,斥其 ‘见识甚卑’,而顾氏以专著论之,这也说明他们经学研究重心的不同。”[4]60

2.重史实

郑板桥对 《春秋》三传的态度就是明证,他说:“《春秋》只读三传,而三传又以 ‘左氏’为最。”《春秋》三传就是 《左传》、《公羊》、《榖梁》的合称。《公羊》以微言大义的方式推导先秦儒家经典中没有的有关改制和大一统的政治原则;《榖梁》着重解释孔子务礼仪、教化和宗法家族关系等事情。唯有 《左传》以叙事的形式,对历史作忠于原典的解释,几近史料汇编。如前所述,顾炎武十分重视 《左传》,以专著论之。[4]60郑板桥也十分重视 《左传》,对其中的 “辞令”、“古博”十分赞赏。《国语》更是一部历史书,也是郑板桥重视的书籍,而 “吴、越”篇更受青睐,赞赏其“丽辣”的特色。而《书》中的“二《典》、三《谟》、《禹贡》、《洪范》,《旅獒》、《周官》、《武成》”也是记史为主,内容涉及典章制度、地理、治国方略、规谏、官制和政事等,与 《日知录》读书札记关注的内容相似。

3.重基础理论

哲学是文化的核心,是价值取向的立论依据。汉代用微言大义推演 《易经》。宋明理学家通过对《易经》的阐发建立了宋明理学体系。在宋明理学家那里,为了建构符合理学需要的结构体系,不惜通过增字、改字来自圆其说。周敦颐在 “太极图说”中新增 “无极”一词来说明宇宙的变化法则,而朱熹则把周敦颐的 “自无极而为太极”,故意删去 “自”“为”两个字,改成 “无极而太极”。[5]对于 《易经》,郑板桥重点强调乾、坤二卦和 《系辞》上下。殊不知,乾、坤二卦位于六十四卦之首,是 “万有之最高根源”[6]74。而 《易经》中具有的 “宇宙秩序”及 “人事规律”之观念,在《系辞》的理论中得到说明。[6]76因此,可以说,乾、坤是 《易经》基础的基础,《系辞》则是宇宙发生论的基础。

从上述三方面看,郑板桥的思维方式无疑是属于清初的考据训诂之学风,从 “通经”开始,并 “用常识理性严格审视经典的真伪和了解经典的准确含意”,即越接近古人生活所记载的言论,可靠性就越大。这就是劳思光先生所说的,从“通经”走向“考古(考据)”。[7]599-602晚年郑板桥对于经学关注的重心与顾炎武相似,和宋明理学截然不同。黄宗羲 “论学,重经史之客观了解……乾嘉考证训诂之学,未尝不受梨洲思想此一方面之影响”。[7]477郑板桥重经史的学术倾向,与顾炎武、黄宗羲是一脉相承,是顾、黄等人的学术思想的延续。

总之,如果把宋明理学视为对孔孟儒学的复兴和继承,具有强烈的儒家道德价值评判的特征,那么,考据学则是对传统儒学的考证和鉴别,通过对文本 (包括观念)的考据寻找孔孟原典的义理,而不作过多的道德价值评判。郑板桥的思想正是这种考据思想的体现,反映在书法中,表现为复古倾向,和对可能在书法的演变过程中出现过的书体的还原,反映在书体上则呈现为 “怪”。

三、书法中的考据之学

有关清儒的考据之学,内容涉及三个方面:一、音韵学,即音的正确性,如顾炎武著的 《音学五书》,从文字、训诂、声韵方面考订儒家经典,以此开出对古代语言作深入客观研究之风。二、考据,即经典的真伪和经典含意的准确,如以阎若璩为代表的辨古文 《尚书》之伪,成为严密的考订训诂之学。三、古文字学,即古文字字体、书体等的研究,为经学的注疏提供客观性标准。古文字学在康乾时期出现时,首先表现为对汉魏碑碣的重视,在书法上,出现学碑之风。我认为,这是古文字学研究在书法领域的表现,即在书体的演变过程中,什么样的字体或书体是最符合书法之源的,其特征表现为书法的复古倾向。

1.郑板桥论书法

郑板桥论书法的文字不多,书学理论显得过于简略,缺乏深度,为研究他的书学思想带来一定的困难。但是,从 “经世”和 “考据”观念出发,我们可以理解郑板桥对书法理论阐述的不足。也就是说,郑板桥的书法以自己的实践探索来考证书法之源和书法的演变。乾隆10年 (1745年),他在《署中示舍弟墨》诗云:“学诗不成,去而学写。学写不成,去而学画。……字学汉魏,崔蔡钟繇;古碑断碣,刻意捜求。……”全诗回顾了他从扬州卖画到做官、再到打算辞官卖画的人生经历,另一主线则是追溯他学诗、学书的渊源 (画无师承①《板桥题画》云:“凡吾画竹,无所师承,多得于纸窗粉壁日光月影中耳。”见郑燮.郑板桥文集,2002年版223页。)。从诗中可知,他学书,“字学汉魏,崔蔡锺繇;古碑断碣,刻意搜求。”这里要强调的是书法与实用性书写的区别,为科举考试他必定于帖学用功很深,帖学中的馆阁体是当时应试的流行书风。把《署中示舍弟墨》诗中所说的 “字学汉魏,崔蔡锺繇;古碑断碣,刻意搜求”看作是仕进外的书法追求,则是与考据学风的兴起相吻合的。

2.“六分半书”的特点

从郑板桥存世的书信和题画看,他对传统书法的学习,既学帖,又习碑,博采众长。然而,郑板桥对王羲之 《兰亭序》情有独钟,他曾收藏有王羲之 《兰亭序》六种枣木刻本,对自己临的 《兰亭序》颇为满意。53岁时他跋 《临兰亭序》①在郑板桥传世的 《临兰亭序》书法作品中,有51岁和53岁两件作品,此题跋为53岁时所作。云:“黄山谷云:世人只学兰亭面,欲换凡骨无金丹。可知骨不可凡,面不足学也。况 《兰亭》之面,失之已久乎!板桥道人以中郎之体,运太傅之笔,为右军之书,而实出于己意,并无所谓蔡、钟、王者,岂复有 《兰亭》面貌乎!古人书法入神妙,而石刻、木刻千翻万变,遗意荡然。若复依样葫芦,才子俱归恶道。故作此破格书以警来学,即以请教当代名公,亦无不可。”[8]

可见,郑板桥学书于王羲之 《兰亭序》得益甚多,并从 《兰亭序》中参悟书法之理。所谓“以中郎之体,运太傅之笔,为右军之书,而实出于己意”,此种创新方法与 《兰亭序》屡遭翻刻,而 “原意荡然无存”相似。这使我想起了我在中国画领域一直探索的 “变体临摹”[9]思维模式。也就是说,这种翻刻犹如学书者临帖,虽然临习的目的意在似原帖,但最终结果与原帖产生距离。同理,如果以翻刻本作为范本再刻,那么,再刻本与原迹 (原帖)的距离更大,以此类推,传刻的次数越多,与原迹的距离就越大,以至于面目全非。犹如 “捎口信”游戏,传的次数越多,与原意距离越大,甚至相反。正因为如此,板桥 “以中郎之体,运太傅之笔,为右军之书”,人以为是右军之书,其实这是书写者自己的书法。板桥一方面以此作比喻,说明经过翻刻的 《兰亭序》已失去原意,以此警示后学;另一方面,也可以通过这种方法寻找书法的本原。这与清代的考据学思想是一致的,即 “用常识理性严格审视经典的真伪和了解经典的准确含意”。也就是说,在书体的演变过程中,从金文 (甲骨文晚至清末被发现)、石鼓文、汉简、汉碑到章草、行草和楷书的演变过程中,每一种书体的成熟过程肯定会出现夹杂各种书体的书体形式。在王羲之的法帖中,如 《快雪时晴帖》《平安帖》《得示帖》《二谢帖》等帖,有一个明显的特点。这些作品的章法,从楷书开始,然后转向行草书,然后又回到楷书到行草书这样几个反复。这种书写习惯可能是在书体形成过程中自然出现的一种状态,是规范未形成前出现的一种现象。书体成熟后,就自觉地遵循某种规范,即表现为某一种书体形式。

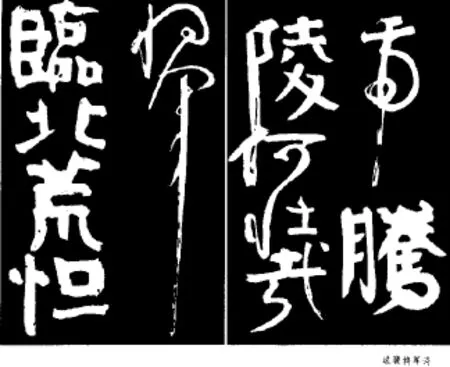

有趣的是在唐代颜真卿的法帖中也有类似情形,如 《送裴将军诗》《修书帖》《乍奉辞帖》等(如图1-3)与上述王羲之的 《平安帖》、《得示帖》、《二谢帖》等的思维方式十分相似。但颜真卿多体书法的并存在本质上与王羲之是不一样的,可以看作是书法成为普遍观念后的最后验证。

根据我们的研究发现,书法 (书写过程有意义)作为一种观念产生于东汉末年,《非草书》从儒学内部来否认这种行为的正当性;随着魏晋时期,玄学的发展和玄礼双修观念的成熟,以王羲之为代表的魏晋士人通过实践确立了书法的正当性;而唐代儒学的复兴,佛学的入世转向为书法的普及创造了条件。从 “书法”的关键词研究就可以证明这一点,从春秋战国到西汉初,“书法”的意义只有直接来自孔子的 “书法不隐”之说,到唐代,如在 《全唐文》中 “书法”的词义半数是 “书法不隐”义,近半数是独立的 “书法”义。

图1 《送裴将军诗》

图2 《修书帖》

图3 《乍奉辞帖》

然而,在郑板桥不多的涉及书法理论的文字中,出现频率较高的是王羲之和颜真卿。观其 “六分半书”,也是大量吸收了王羲之、颜真卿书法中的章法。与王、颜不同的是在楷书和行草书中杂入了隶书。乾隆十四年 (1749年),57岁的郑板桥在潍县任上,他把自己探索的 “破格书”在 《行书板桥自叙》中正式命名为 “六分半书”。而对这种书体的解读则见于 《四子书真迹序》,《四子书真迹序》云:“板桥既无涪翁之劲拔,又鄙松雪之滑熟,徒矜奇异,创为真隶相参之法,而杂以行草,究之师心自用,无足观也。”可见他的 “六分半”书在36岁左右就明确了方向,而一直到50多岁才正式有自己的面貌,期间的十多年正是他读书入仕的时期,也就是官方的程朱理学思想左右他的时期,考据经世的思想只是萌生于他心田的 “学术潜流”。

郑板桥53岁时临写的 《兰亭序》,如其自己所说的只是简单地把这几种方法结合在一起,看上去是搀杂了一些兰亭序固有的行书味的一种隶书体,个人风格并不强烈,审美趣味也较欠缺。而 《行书板桥自叙》则不同,虽然开头部分以略带兰亭味的行书为主,但是到了后半部分,楷、行、草、隶样样齐全,同时夹杂了古体,行气自然,生动有姿,个人面貌非常突出,所以他有充分的信心来命名自己的新体书法—— “六分半书”,即后人称颂的板桥体。这种板桥体在 《板桥自序》中也得到了充分的体现,这种书体就是类似于王羲之和颜真卿的书体。

从 《板桥自序》中可以看出,他对自己的这种书体非常满意,他说:“板桥书法以汉八分杂入楷、行草,以颜鲁公 《座位稿》为行款,亦是怒不同人之意。”[10]换言之,他的六分半书是为了追求与众的不同,但是,这种书体并不是凭空想象得来的,而是从八分汉隶中得来的。这里暗示着他的书法从王羲之书法中推导出来,因为王羲之的行草书就是在书体的演变过程中,在汉代隶书的基础上演化而来的。可以说,他的六分半书的创立就是在王羲之的基础上加入了颜鲁公的书法样式,当然也有黄庭坚等书家的笔法。总之,他的六分半书虽出已意,但也是有据可查的。如直接用 “六分半书”命名的荣宝斋藏品,与郭沫若在 《古代文字之辩证的发展》描述的从小篆向隶书过度中出现的各种“隶变”[11]书体十分相似。也就是说,用郭沫若先生描述的书写法则,把篆书改写成隶书就会出现郑板桥六分半书的书法特征。由于隶变时的书体不定形,故没有作为书体的形式流传下来①这里所说的没有隶变过程中的书体流传,是因为不成熟,故消失,如徐铉、徐楷所说的、陆维钊试图还原的蜾扁体就是一例。(见张东华 《陆维钊蜾扁体给我们的启示》,发表于陆维钊纪念馆刊物)。这就是清代考据学家的思维方式,从后人批评考据学家 “在故纸堆里找生活”来反观郑板桥的六分半书就一清二楚了。

至于他在书法中加入了兰叶描法,可能是受元初赵孟頫和清初石涛等人的影响。赵孟頫诗云:“石如飞白木如籀,写竹还得八法通。若也有人能会此,须知书画本来同”。石涛也说 “画法关通书法律,苍苍茫茫率天真。”但是从考据之学出发,书法与画法在原初状态时是一样的,都是对自然物象的描摹[12]。由于功用的不同而走向独立的面貌,因此从探索的角度讲,用画法来写书法,自古就有。如他的 《柳叶书》七绝轴,就是摹拟柳叶来构成字体的。正如清代戏曲作家、文学家蒋土铨诗云:“板桥写字如作兰,波磔奇古形翩翩。”(《忠雅空诗集》卷十八)另一方面,由于黄庭坚的书法,其撇法虽然出于字形结构的需要而出现的形状,但是,在一个具有考据意识,即对万事万物都要溯源到其根本的书法家眼中,其撇特别像兰叶。因此,到了郑板桥笔下,通过有意识的强化,就变成了兰叶撇。

可见,郑板桥怪异书风的创立,与清代的考据思想指引下的行为是一致的。书法经唐代的最后定型,到宋代的发展,出现了各种各样的书法风格,不同的风格代表不同的 “理”,考据之学是对各种“理”的溯源,这就是复古倾向,在书体上表现为“怪”。

[1]张东华.阳明学与徐渭的写意模式 [J].美术,2014,553 (1):120-123;徐渭画风与阳明心学 [J].中华书画家,2013,42(4):62-67.

[2]王守仁.王阳明全集 [M].吴光,钱明,编校.上海:上海古籍出版社,1992:786.

[3]刘宗周.论语学案:卷7下 [M]//清文渊阁四库全书本.

[4]赵刚.告别理学:顾炎武对朱学的批判 [J].学人,1996 (09).

[5]朱熹.朱子全书·近思录:第13卷 [M].上海:上海古籍出版社,2010:167.

[6]劳思光.新编中国哲学史:卷2[M].桂林:广西师范大学出版社,2005.

[7]劳思光.新编中国哲学史:卷3下 [M].桂林:广西师范大学出版社,2005.

[8]郑板桥.许莘农藏木刻拓本 [M]//周积寅,王凤珠.郑板桥年谱.济南:山东美术出版社,1991:176.

[9]张东华.变体临摹和中国花鸟画的创作 [D].杭州:中国美术学院,2009.

[10]郑板桥.刘柳村册子 [M]//郑板桥文集.合肥:安徽人民出版社,2002:255.

[11]郭沫若.古代文字之辩证的发展 [M]//现代书法论文选.上海:上海书画出版社,1980:403.

[12]唐兰.中国文字学 [M].上海:上海古籍出版社,2005:49-50.

(责任编辑:李 宁)

Peculiarity of Zheng Banqiao’s Calligraphy and Textology of the Qing Dynasty

ZHANG Donghua

In the history of Chinese calligraphy,Zheng Banqiao is known as“odd”because of his unique opinion and his peculiar painting and calligraphy style.The most prominent characteristic of his art is to combine various kinds of calligraphy styles organically into one work.As to the interpretation of this phenomenon,it can be explained easily in the intellectual history field.That is the embodiment of the textology of the Qing dynasty in Zheng Banqiao’s calligraphic creations.

The peculiarity of calligraphy;The textology;Zheng Banqiao’s calligraphy style

J292.26

A

2016-04-20

张东华 (1967— ),男,浙江嵊州人,绍兴职业技术学院副教授,主要从事中国思想与绘画研究。(绍兴 312000)

∗本文系2016年度浙江省社会科学规划课题研究成果。(项目编号:16NDJC302YBM)

——论《江格尔》重要问题的研究方法

——以“能不我知”考据为例