基于遥感技术的2005~2014年西藏地区植被覆盖度变化分析

许 宁

(中国科学院大学资源与环境学院,北京 101407)

基于遥感技术的2005~2014年西藏地区植被覆盖度变化分析

许 宁

(中国科学院大学资源与环境学院,北京 101407)

[目的]利用遥感技术估算西藏地区多年植被覆盖度变化情况。[方法]基于MODIS-NDVI数据,利用像元二分模型,估算了2005~2014年西藏地区生长季期间的植被覆盖度,并对其时空变化特征进行了分析;借助趋势分析法分析了10年间西藏地区植被覆盖度的趋势斜率;通过划分气候区,在控制气候要素不变的情况下,讨论人类活动对西藏植被覆盖度变化的影响。[结果]2005~2014年西藏地区生长季期间平均植被覆盖度为33.00%~36.00%,整体表现为稳定的上升趋势;东南地区植被覆盖明显好于西北地区; 森林、灌丛、农作物等类型植被覆盖度较高,而草原、草甸、高山植被以及荒漠等植被类型相对较低;2005~2014年西藏地区趋势斜率总体保持稳定,植被覆盖明显减少的部分集中分布于拉萨市与林芝市的交界地带、山南地区的东南部及林芝市的中部地区,主要是人类活动影响所致。[结论]利用像元二分模型估算西藏地区多年生长季植被覆盖度是可行的。

植被覆盖度;像元二分模型;趋势变化分析;聚类分析

植被覆盖度是研究地表植被生长状况的重要指标,作为描述区域水文、气象、生态系统的基础数据,准确提取植被覆盖度信息,有助于更好地监测区域自然环境状况,有效应对区域生态环境变化,及时制订生态安全防治措施[1]。西藏地区因其独特的地理和气候条件,生态环境脆弱,大部分地区植被覆盖度较低。近年来,由于草原退化问题突出,西藏地区植被覆盖度变化研究成为生态学研究的重点。

相比传统的地面测量方法,遥感技术可以在大尺度区域快速、实时监测植被覆盖度[2]。近年来,利用遥感技术反演地区植被覆盖度已经发展为一种成熟的技术手段。马娜等[3]利用HJ-1A 和Landsat ETM+数据,评价了2000~2009年内蒙古正蓝旗植被覆盖度的变化;徐瑶等[4]结合RS和GIS技术,分析了西藏班戈县过去20年草地的生态承载力;何立恒等[5]基于MODIS数据探讨了延安市植被覆盖度与自然地理特征分布的关系;冯莉莉等[6]利用遥感数据估算了2001~2010年吉林省植被覆盖度情况,并选取其中4个气象站点,分析了其降雨量与植被覆盖度的相关关系。气候因素和人类活动的差异是植被覆盖度变化的2个主要因素。尽管目前利用遥感技术进行植被覆盖度的反演研究很多,但是将气候要素与人类活动的影响区分开来进行地区植被覆盖度的变化研究较少。笔者以MODIS数据归一化植被指数(NDVI)作为反演因子,基于像元二分模型,利用时间序列的遥感数据估算2005~2014年西藏全境每年生长季期间的植被覆盖度,以期为今后生态环境预测及防治提供科学依据。

1 材料与方法

1.1研究区概况西藏自治区位于我国西南边陲,青藏高原的主体区域,平均海拔4 000 m以上,面积120余万km2,仅次于新疆维吾尔自治区,为我国第二大省份,民族以藏族为主。西藏地势西北高东南低,地形复杂多样。由于独特的地形、地貌及印度洋暖湿气流的影响,西藏形成了不同于其他地区的气候,藏南藏北气候差异较大,总体上呈现西北严寒干燥、东南温暖湿润的特点。西藏干季、雨季划分明显,全年降水量几乎全部集中于雨季,日平均气温低,昼夜温差大。受气候和地形因素的影响,地表植被类型由东南向西北呈带状分布格局,主要包括森林、灌丛、草原、草地、高山植被、农作物、荒漠等[7]。

1.2数据来源及预处理该研究选用的MOD13Q1数据是植被指数的16 d合成数据集,来源于美国NASA官网(https://ladsweb.nascom.nasa.gov),起止时间为2005~2014年植被生长季期间(每年7~9月),文件格式为HDF类型,空间分辨率为250 m,该数据包括归一化植被指数(NDVI)和增强型植被指数(EVI)。利用MODIS Reprojection Tool(MRT)工具对下载的MODIS影像进行裁剪、拼接、文件格式转换和投影转换,把HDF格式的影像文件转换为TIFF文件,同时把正弦曲线地图投影系统转换成WGS84坐标系统。为了有效消除大气、太阳高度角及观测中几何关系等不利因素的影响,对下载的多幅影像采用最大值合成法得到生长季NDVI合成数据。

辅助数据包括西藏自治区的行政区划图.shp矢量文件,数据来源于国家基础地理信息中心网站(http://ngcc.sbsm.gov.cn);1∶100万的西藏植被类型图,来源于国家标本资源共享平台(http://www.nsii.org.cn/);2005~2014年西藏地区降水、气温数据,来源于国家卫星气象中心(http://www.nsmc.cma.gov.cn)。

1.3研究方法

1.3.1像元二分模型。像元二分模型的原理:假定1个遥感影像像元只包含2种成分,即植被成分和非植被成分(对于西藏地区而言,非植被成分可以认为是土壤),混合像元的信息就可以分解为绿色植被信息和土壤成分信息2部分。混合像元的NDVI值为植被和土壤2部分对应NDVI的加权平均和,权重分别为植被和土壤在混合像元中的面积比例,表达式为:

NDVI=fveg·NDVIveg+(1+fveg)·NDVIsoil

(1)

式中,NDVI为混合像元对应的归一化植被指数;fveg为植被覆盖度;NDVIveg为像元只包含植被信息时对应的归一化植被指数;NDVIsoil为像元只包含土壤信息时对应的归一化植被指数。

因此,利用式(1)反推求算植被覆盖度,方法如下:

fveg=(NDVI-NDVIsoil)/(NDVIveg-NDVIsoil)

(2)

式中,NDVIsoil代表纯土壤像元的植被指数,其理论值应该为0,但由于地表类型及地表粗糙度等的不同,NDVIsoil值一般情况下并不等于0。NDVIveg代表纯植被像元的植被指数,理论值应该为1,但由于植被种类及生长状况等的不同,NDVIveg也会有所差异。因此,NDVIveg和NDVIsoil并不是一个固定不变的值,不能简单地把某幅图像像元的最大值和最小值确定为所需的NDVIveg和NDVIsoil的值[8-11]。

该研究利用统计方法确定NDVIveg和NDVIsoil,参数选取给定置信区间上的最大值和最小值。利用ENVI软件中Basic Tools中的Statistics工具分别对2005~2014年的NDVI图像进行NDVI频率统计,以[0.5%,99.5%]为置信区间,在去除水体的基础上对累计概率进行选择取值,0.5%对应的NDVI为NDVIsoil,99.5%对应的NDVI为NDVIveg。然后,利用公式(2)分别计算出2005~2014年西藏地区生长季期间的植被覆盖度。

1.3.2趋势分析法。为研究2005~2014年西藏地区生长季期间植被覆盖度的变化趋势,把10年植被覆盖度结果逐像元进行一元线性回归分析,计算公式如下:

(3)

式中,n为监测年数;y为第j年对应的西藏地区植被覆盖度;slope为多年植被覆盖度线性拟合的斜率。斜率的正负反映了2005~2014年西藏地区植被覆盖度的变化趋势,斜率的大小反映了2005~2014年西藏地区植被覆盖度的变化幅度。斜率为正,表示植被覆盖度增加;斜率为负,表示植被覆盖度减少。植被覆盖度变化幅度的大小取决于斜率的大小,随斜率绝对值的增大而增大,亦随斜率绝对值的减小而减小。

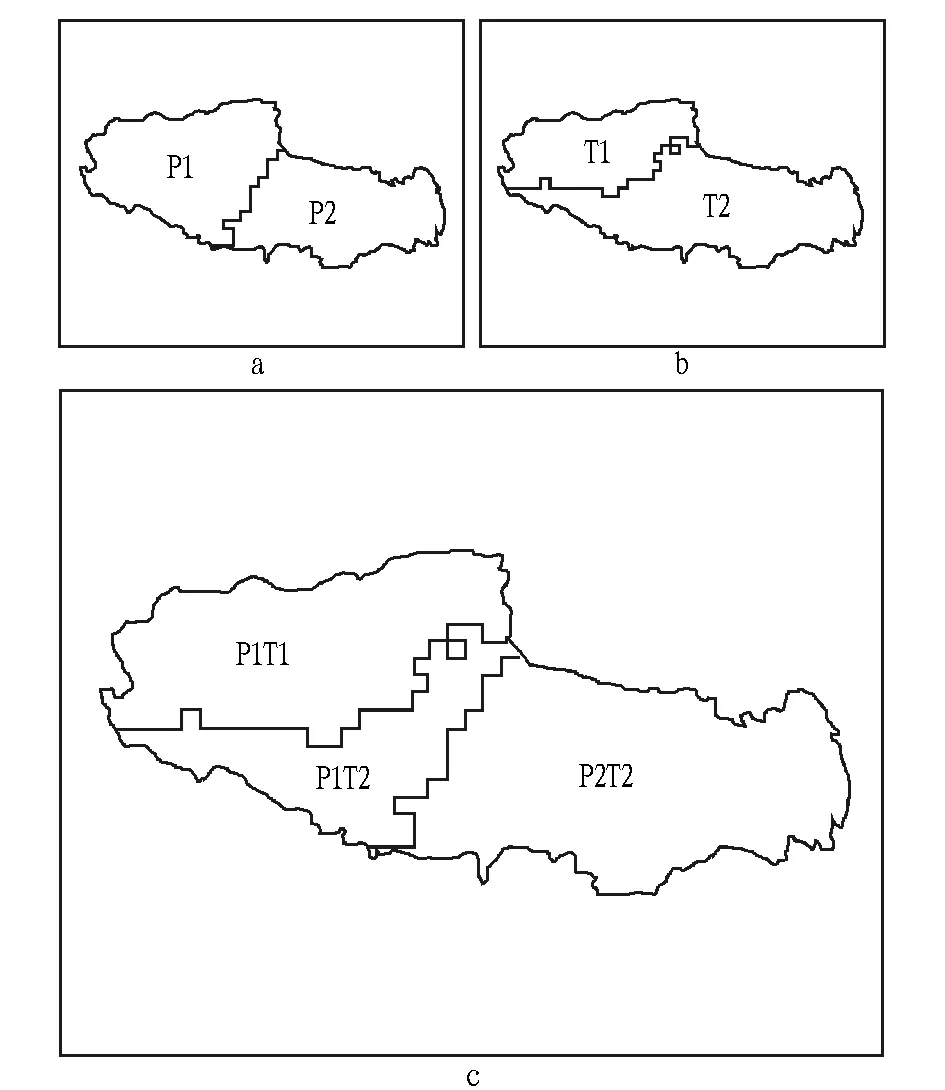

1.3.3聚类分析划分气候区。有研究指出,影响西藏地区植被覆盖度变化的主要因素为气候和人类活动[12-14]。笔者根据西藏地区同期的降水和气温数据,采用基于密度的聚类分析方法,将西藏地区按照降水趋势和气温趋势分别划分为2个区,即P1、P2区和T1、T2区;然后在ArcGIS10.1中把降水分区和气温分区进行叠加,产生3个气候分区,分别为P1T1、P1T2和P2T2(图1)。

注:a.根据降水趋势分区;b.根据气温趋势分区;c.降水和气温分区的叠加分区。Note: a. Division of climate zones based on precipitation trend; b. Division of climate zones based on temperature trend; c.Superposition of precipitation and temperature zones. 图1 西藏地区气候区划分Fig.1 Division of climate zones in Tibet

在同一气候区内,2005~2014年的气候趋势一致;不同气候区之间,2005~2014年的气候趋势不同。因此,在相同的气候区内部,造成植被覆盖度趋势斜率变化的原因可以归结于人类活动。该研究基于上述提到的趋势分析法,在划分不同气候区的基础上,讨论人类活动对2005~2014年西藏地区生长季植被覆盖度趋势变化的影响。

2 结果与分析

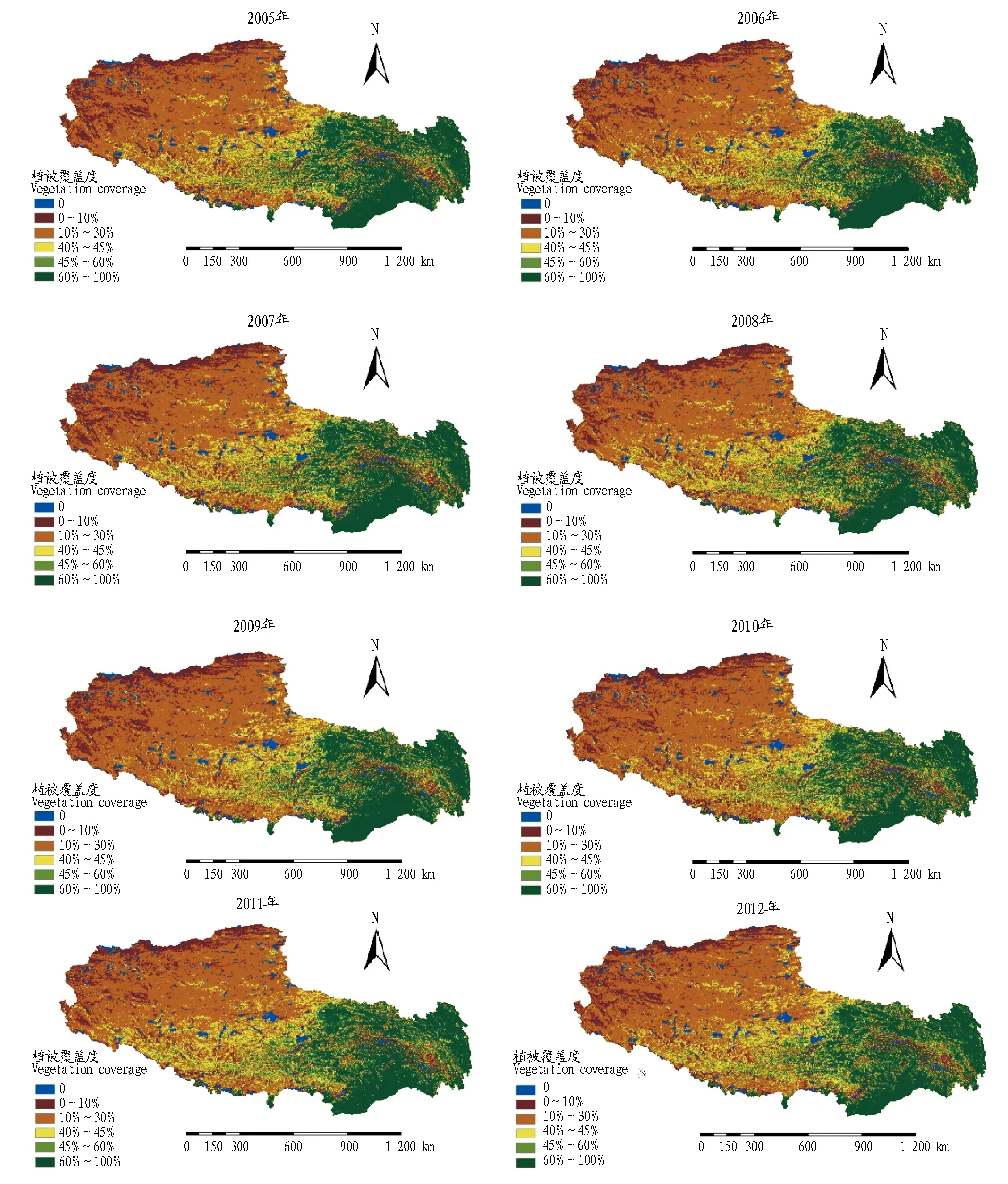

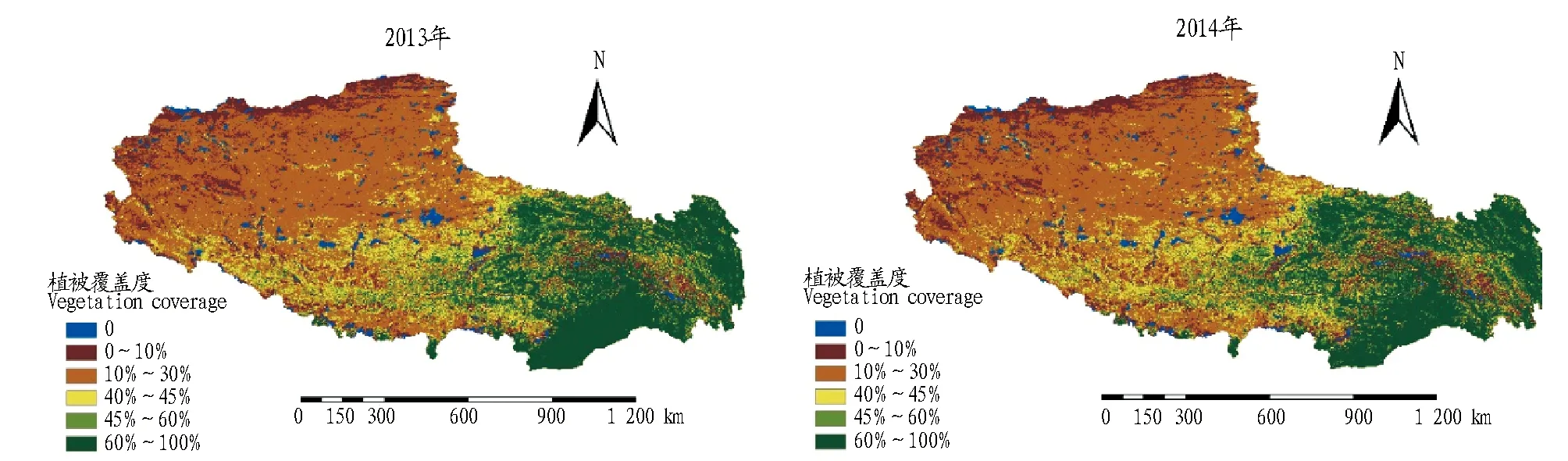

2.1植被覆盖度估算结果通过像元二分模型获得2005~2014年西藏地区生长季植被覆盖度,参照《土地利用现状调查技术规程》并结合西藏地区实际情况,将植被覆盖度分为5类:低植被覆盖(<10%),中低植被覆盖(10%~30%),中植被覆盖(30%~45%),中高植被覆盖(45%~60%),高植被覆盖(>60%)。基于决策树分类的方法对每幅图像进行不同植被覆盖度的分类统计得到图2,其中蓝色部分(植被覆盖度为0)为水体。从图2可以看出,西藏地区植被覆盖度总体偏低,不同地区差异较大。西北地区阿里、那曲、日喀则等地植被覆盖度普遍较低,年际变化小;东南地区昌都、拉萨、林芝及山南等地植被覆盖度相对较高,且年际变化大。东南地区植被覆盖明显好于西北地区,其中部分地区植被覆盖度甚至在60%以上,这与其他对西藏地区植被反演的研究结果相似[15-16]。造成西藏地区南北植被覆盖差异的主要原因是气候的不同。西藏西北地区严寒干燥多风,海拔高,空气稀薄,地表覆被类型主要为高寒草原、荒漠草原、高寒草甸等。该地区生态环境脆弱,生态系统的自我调节和修复能力极差,导致植被覆盖较低;东南温暖湿润,海拔较低,地表覆被类型以林地、耕地、牧草地为主,因此植被覆盖相对较高[17]。

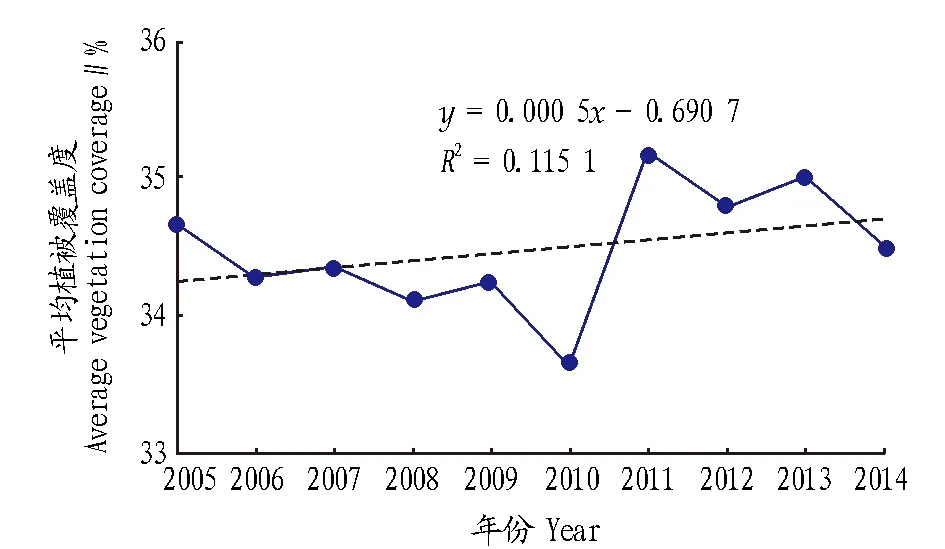

该研究绘制了2005~2014年西藏全境生长季平均植被覆盖度的整体变化情况,并利用一元线性回归拟合出回归直线。从图3可以看出,西藏全境10年间平均植被覆盖度为33.00%~36.00%,呈现波动性。平均植被覆盖度最大值出现在2011年,为35.18%,最小值出现在2010年,为33.61%;2009年以前,平均植被覆盖度大体在34.00%左右,差异不大;2010年以后,平均植被覆盖度明显上升,基本保持在35.00%左右。2005~2014年西藏地区平均植被覆盖度呈现缓慢上升趋势。

图2 2005~2014年西藏地区生长季植被覆盖度Fig.2 Spatial distribution of vegetation coverage in Tibet from 2005 to 2014

图3 2005~2014年西藏地区生长季平均植被覆盖度变化情况Fig.3 Changes of average vegetation coverage during the growing season in Tibet from 2005 to 2014

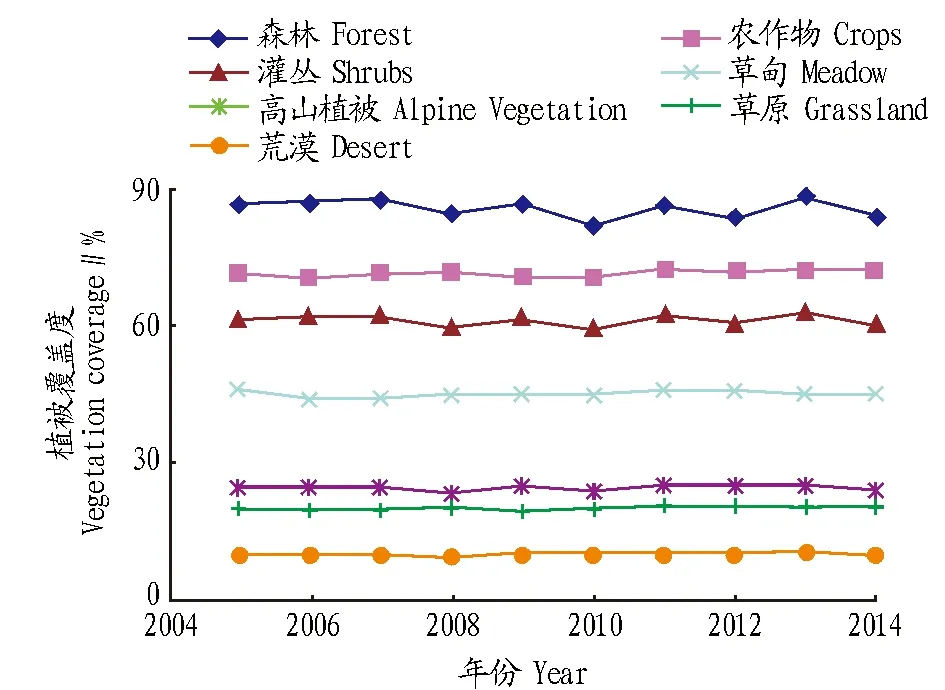

2.2不同植被类型植被覆盖度动态变化根据西藏地区1∶100万的植被类型图,结合西藏实际情况,将植被类型划分为森林、灌丛、草原、草甸、高山植被、农作物、荒漠及湖水8类,在去除水体的基础上,运用决策树分类分别统计2005~2014年不同植被类型生长季植被覆盖度,并绘制成折线图(图4)。

图4 2005~2014年西藏地区生长季不同植被类型植被覆盖度Fig.4 Vegetation coverage of different vegetation types during the growing season in Tibet from 2005 to 2014

从图4可以看出,相同年份内不同植被类型植被覆盖度差异较大,植被覆盖度由大到小依次为森林、农作物、灌丛、草甸、高山植被、草原、荒漠。其中,森林植被覆盖度最高,10年来每年生长季都保持在80.00%以上,年际变化较大;农作物类型植被覆盖度紧随其后,基本保持在70.00%以上;灌丛10年间植被覆盖度也在60.00%左右;草甸植被覆盖度在45.00%左右;高山植被和草原植被覆盖度为20.00%左右;荒漠植被覆盖度最低,仅10.00%左右。森林、农作物及灌丛均集中分布于西藏东南部地区,而草原、草甸、高山植被以及荒漠大部分分布于西北地区,这也是西藏东南地区植被覆盖度明显好于西北地区的原因。

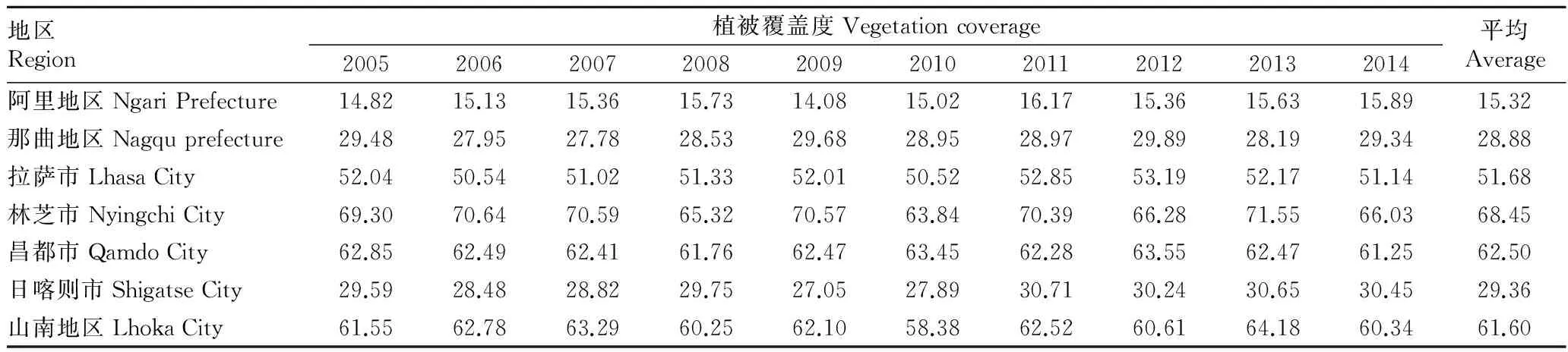

2.3不同地区植被覆盖度动态变化根据西藏地区行政区划图,统计不同地区植被覆盖度得到表1。由表1可知,不同地区植被覆盖度差异较大。其中,位于西北的阿里地区植被覆盖最少,10年间平均植被覆盖度只有15.32%,年际变化小;中部的那曲地区和日喀则市植被覆盖度接近,约为30.00%,年际变化也不大;而东南部的拉萨市、林芝市、昌都市以及山南地区植被覆盖度相对较高,且年际变化大。除拉萨的植被覆盖度为50.00%~53.00%以外,其余3个地市均为60.00%以上,林芝市甚至有5年生长季期间植被覆盖度达到70.00%以上。

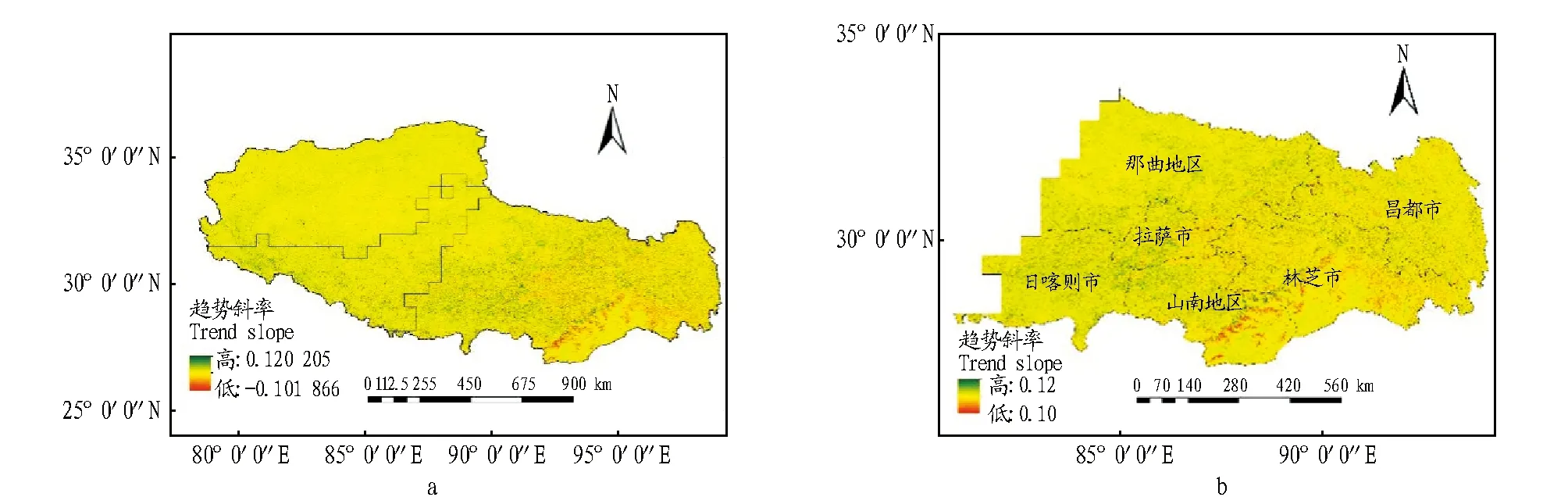

2.4植被覆盖度变化趋势分析利用趋势分析法,将2005~2014年植被覆盖度结果代入趋势斜率的公式中,计算出2005~2014年西藏地区生长季植被覆盖度的趋势斜率(图5a)。西藏全境趋势斜率为-0.10~0.12,总体保持稳定。图5a中绿色越深,表示10年来植被覆盖改善越明显;红色越深,表示10年来植被覆盖减少越明显。P1T1和P1T2区植被覆盖度变化趋势相似,基本都在0以上,以明显改善和基本不变为主,其中,P1T2区明显改善面积大于P1T1区;植被覆盖度趋势斜率小于0的部分即红色区域主要分布在 P2T2区,同时P2T2区也有大面积的区域趋势斜率在0以上,因此,P2T2区表现为植被覆盖改善与减少并存。

表1 2005~2014年西藏不同地区植被覆盖度动态变化

单独将P2T2区提取出来,并将其与西藏地区行政区划图进行叠加分析发现,虽然同处一个气候区,但趋势斜率也存在空间分布的不同(图5b),即趋势斜率值小于0的部分主要位于P2T2区中部和东南部分地区,从行政区划来看则主要位于拉萨市与林芝市的交界地带、山南地区的东南部以及林芝市的中部地区;趋势斜率值大于0的部分主要位于西部的那曲地区、日喀则市以及拉萨市的西部区域。同一气候区内,降水和气温对于植被覆盖度的影响差异不大,因此认为造成P2T2区趋势斜率空间分布差异较大的主要因素是人类活动。将P2T2区趋势斜率图与西藏植被类型图进行叠加,发现趋势斜率值接近-0.1的区域位于雅鲁藏布江谷地,距离农作物植被类型特别近,这也证明了东南部分地区植被覆盖度明显减少的确是人类活动造成。

林芝市、山南地区位于藏南谷地,雅鲁藏布江贯穿其中,由于受印度洋暖湿气流的影响,气候温和多雨,适宜居住;地形方面,西藏东南部地区海拔较低,地势平缓,因而属于人口聚集区。随着近年来藏南地区经济飞速发展,城镇化水平越来越高,人口规模不断扩大。在经济社会不断发展的同时,也给生态环境造成压力,尤其是植被覆盖度明显减少。因此,未来应重点加强对植被覆盖度减少明显地区的生态保护,提升西藏整体生态屏障功能。

注:a.总体趋势斜率;b.P2T2区趋势斜率。Note: a. Tibet; b. P2T2 region.图5 总体趋势斜率与P2T2区趋势斜率Fig.5 Trend slopes of vegetation coverage in Tibet and P2T2 region

3 结论

(1)该研究基于像元二分模型,利用MODIS-NDVI数据反演了2005~2014年西藏全境生长季的植被覆盖度,并对其时空变化特征进行了分析,通过划分气候区,在控制气候要素的基础上,讨论人类活动对近10年西藏地区植被覆盖变化的影响,得出如下结论:2005~2014年西藏地区生长季期间平均植被覆盖度为33.00%~36.00%,植被覆盖度年际变化整体表现上升趋势,但上升线性趋势不明显;空间分布上,东南地区植被覆盖明显好于西北地区,其中,拉萨市、林芝市、山南地区以及昌都市生长季植被覆盖度均在50%以上,而阿里地区、那曲地区以及日喀则市植被覆盖度较低,造成东南地区植被覆盖度高于西北地区的主要原因取决于降水。这是由于受到印度洋暖湿气流的影响,藏南谷地相对于藏北高原典型的大陆性气候而言,降雨量相对较多,降水量的多少直接决定着植被的长势,因而东南地区植被覆盖度明显好于西北地区;不同植被覆盖类型植被覆盖度也不同,即森林、灌丛、农作物等类型植被覆盖度较高,而草原、草甸、高山植被及荒漠等植被类型则相对较低;2005~2014年西藏地区趋势变化总体保持稳定,植被覆盖明显减少的部分集中分布于拉萨市与林芝市的交界地带、山南地区的东南部以及林芝市的中部地区,主要是人类活动影响所致。

(2)该研究提出利用聚类分析方法通过划分气候区,将影响植被覆盖度的自然因素和人为因素分离,在控制气候要素的条件下,讨论人类活动对植被覆盖度趋势变化的影响。然而,仅选用气温和降水两个因素作为气候区的划分,而未考虑与植被生长相关的光照时长、地形地貌等其他因素,也有其局限性。因此,加入更多的气候、地形因素,将气候区进行细化,从而真正把自然因素剥离开来,将是下一步的研究重点。

[1] 白淑英,吴奇,史建桥,等.基于时间序列遥感数据的西藏山南地区植被覆盖度变化特征分析[J].中国沙漠,2015,35(5):1396-1402.

[2] 李登科,范建忠,王娟.陕西近10年来植被覆盖度变化特征及其成因分析[J].应用生态学报,2010,21(11):1-14.

[3] 马娜,胡云锋,庄大方,等.基于遥感和像元二分模型的内蒙古正蓝旗植被覆盖度格局和动态变化[J].地理科学,2012,32(2):251-256.

[4] 徐瑶,陈涛.基于RS和GIS的班戈县草地生态承载力动态变化分析[J].西南师范大学学报(自然科学版),2015,40(3):86-90.

[5] 何立恒,周寅康,杨强.延安市2000-2013年植被覆盖度时空变化及特征分析[J].干旱区资源与环境,2015,29(11):174-179.

[6] 冯莉莉,何贞铭,刘学锋,等.基于MODIS-NDVI数据的吉林省植被覆盖度及其时空动态变化[J].中国科学院大学学报,2014,31(4):492-499.

[7] 段英杰,何政伟,王永前,等.基于遥感数据的西藏自治区土地沙漠化监测分析研究[J].干旱区资源与环境,2014,28(1):55-61.

[8] 杨秀海,扎西央宗,卓嘎,等.西藏那曲地区植被覆盖状况与气象条件分析[J].草业学报,2008,17(2):102-109.

[9] MU S, YANG H, LI J,et al. Spatio-temporal dynamics of vegetation coverage and its relationship with climate factors in Inner Mongolia, China[J]. Journal of geographical sciences, 2013, 23(2): 231-246.

[10] LIU X, ZHANG J, ZHU X,et al. Spatiotemporal changes in vegetation coverage and its driving factors in the Three-River Headwaters Region during 2000-2011[J]. Journal of geographical sciences, 2014, 24(2): 288-302.

[11] 周兆叶,储少林,王志伟,等.基于NDVI的植被覆盖度的变化分析[J].草业科学,2008,25(12):23-29.

[12] 宋怡,金龙,陈建兵.青藏公路工程活动对沿线植被覆盖的影响[J].冰川冻土,2014,36(4):1017-1025.

[13] 朱玉福,唐文武.青藏铁路通车对西藏生态环境的影响分析[J].西藏民族学院学报(哲学社会科学版),2010,31(3):37-41.

[14] 孙鸿烈,郑度,姚檀栋,等.青藏高原国家生态安全屏障保护与建设[J].地理学报,2012,67(1):3-12.

[15] 马飞. 珠峰自然保护区植被覆盖变化及沼泽湿地潜在退化风险评价[D].成都:成都理工大学,2011.

[16] 段英杰,何政伟,诸丽娟,等.基于MODIS的西藏荒漠化动态监测研究[J].广西大学学报(自然科学版),2012,37(2):312-316.

[17] 戴睿,刘志红,娄梦筠,等.藏北那曲地区草地退化时空特征分析[J].草地学报,2013,21(1):37-42.

Analysis of Changes in Vegetation Coverage in Tibet during 2005-2014 Based on Remote Sensing

XU Ning

(College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 101407)

[Objective] To estimate changes in vegetation coverage in Tibet over the past ten years based on remote sensing. [Method] Based on MODIS-NDVI data, the vegetation coverage during the growing season in Tibet from 2005 to 2014 was calculated by using the dimidiate pixel model, and spatial and temporal variation characteristics of the vegetation coverage were analyzed, and the changing trends of vegetation coverage in Tibet in recent ten years were also analyzed. Through the division of climate zones in Tibet, the influences of human activities on the changes of vegetation coverage in Tibet were discussed when climates factors were constant. [Result] In the growing season from 2005 to 2014, the average vegetation coverage in Tibet changed from 33.00% to 36.00%, showing an increasing trend on the whole. Vegetation coverage in the southeast of Tibet was higher than that in the northwest of Tibet. The vegetation coverage of forest, shrubs and crops was relatively higher, whereas it was relatively lower in grassland, meadow, alpine and desert. During 2005-2014, the trend slope of vegetation coverage in Tibet kept stable, and vegetation coverage decreased significantly in the border between Lhasa City and Nyingchi City, the southeast of Lhoka City, and the center of Nyingchi City, which was caused by human activities. [Conclusion] It is feasible to calculate vegetation coverage during the growing season in Tibet over the past years by using the dimidiate pixel model.

Vegetation coverage; Dimidiate pixel model; Analysis of changing trend; Clustering analysis

国家973基金项目(2013CB956000)。

许宁(1991- ),男,山东德州人,硕士研究生,研究方向:基于遥感的草地生态学。

2016-06-06

S 812.29;Q 948

A

0517-6611(2016)19-033-05