风雪马鬃山甘肃肃北县马鬃山玉矿遗址考古发掘记

文 图/杨月光

风雪马鬃山甘肃肃北县马鬃山玉矿遗址考古发掘记

文 图/杨月光

2014年马鬃山玉矿遗址考古现场

1933~1935年,斯文·赫定作为南京国民政府任命的铁道部顾问,“在中国西部沿古老的丝绸之路进行多灾多难的考察”。1934年,当他踏上马鬃山这片土地时,写下了这些文字:“眼前是鬼斧神工凿成的红色平川,一块块长满怪柳、铺上黄沙的低地,被覆盖着坚硬砾石的、像高原一样的高地(即戈壁或地地道道的沙漠)隔了开来。南边离我们不远处,绵亘着低矮的黑色丘陵;再往南,是较高的紫灰色山脉,山上的积雪像条纹一样顺着一个方向悬着似的,看上去像马的银色鬃毛。两群正在低洼地吃草的羚羊——一群有5头,另一群有8头——被马达声惊了,蹦跳着向沙漠高原逃去”,“11点时,我们在公婆泉处停了下来,泉水涌出的洼地里,长着水草,还有小甲壳虫到处爬着;泉的下方,大块大块的浮水向四周飘去,像一个微型的冰湖”。可见,他眼中的马鬃山依然是一个美丽、富有魔力和充满生命张力的地方。

缘起

2007~2008年,“早期玉石之路”调查组的人员到达这里,发现了一处大型的玉矿遗址——马鬃山玉矿遗址。这一发现,令学者们大为惊喜。为了更彻底地揭露埋藏在这里的秘密,从2011年开始,甘肃省文物考古研究所组织考古队连续多年对这里进行考古调查和发掘。由于各种因素限制,考古队每年在这里只能进行一至两个月的发掘。

马鬃山玉矿遗址位于甘肃省最北部的肃北县北部飞地马鬃山镇的辖区内,它最初是指2007年调查发现的位于河盐湖径保尔草场的早期人类开采玉矿的遗址。2014年,考古队在该镇境内又发现一处性质相同的遗址。为避免引起误解,将这两处遗址分别以所在的草场命名,一个是寒窑子草场玉矿遗址,一个是径保尔草场玉矿遗址。马鬃山玉矿遗址的内涵现在变成马鬃山镇境内发现的玉矿遗址。

寒窑子草场玉矿遗址位于马鬃山镇东北约37公里的寒窑子草场。目前,我们对它仅进行了考古调查。调查发现,该遗址玉矿矿脉呈东西向,在矿脉分布的山麓两侧共发现矿坑6个、斜井1处、石料堆积2处、防御遗存1处。玉矿规模较小,围绕它形成的人类活动遗迹面积仅有约50万平方米。

径保尔草场玉矿遗址位于马鬃山镇西北约20公里的河盐湖径保尔草场。目前,考古队的主要工作在这里展开,包括遗址的详细调查、测绘与发掘。调查发现,遗址面积达600余万平方米,拥有十分系统且丰富的遗址群,包括矿坑、岗哨、生活与作坊遗址。

马鬃山玉矿遗址位置

印象

关于马鬃山,有人说该地区曾被联合国环境规划署认定为不适宜人类居住的“生命禁区”。估计没去过的人看到这样的评价,第一感觉都是畏惧吧。当然,我也不例外。但当真的身临其境的时候,体会到的却是它的雄壮和慷慨。

每次前往马鬃山,都会穿越河西走廊,它像极了一条展开的项链,串起了武威、永昌、张掖、酒泉一个个绿色的玛瑙。而音凹峡则像是马鬃山的门户,穿过它便见前方平缓的土地上突然涌起一簇簇低矮的黑色丘陵,远远望去如同骏马奔腾扬起的鬃毛。马鬃山也称“公婆泉”,指紧邻的两泓泉水,大者为公,小者为婆。他们就像一对相互厮守了千百年的老夫妻,不仅养育着生活在这里的儿女,也为途经此地的旅行者奉上甘甜。

马鬃山镇的标志性建筑是矗立于十字路口石碑上的红色三羊雕塑:中间一只脚蹬石碑、昂首眺望远方的公山羊,带领着右侧的母山羊和左侧的小山羊,幸福的一家代表着这里的主人迎送着来往的客人。这种羊是列入《中国国家重点保护野生动物名录》Ⅰ级的北山羊。用来托起雕塑的石碑上用汉、蒙文字书写着 “三羊城”与“和泰荣兴”,碑座四周书写:西通哈密道,东邻内蒙古,北界蒙古国,南望祁连山。

2017年以来,具有交互功能的现代纸书逐渐兴起,使得图书这一古老的知识载体在知识服务大潮中也呈现出了网形式的一些特点:如原来传播的单向性变成互动性,原来因为图书版面的局限形成的基于一定主题的长形式的知识因为有了链接而变得像一个无定性的、相互交织的大网。“网状形式的思想,会将知识嵌入到关于知识的对话中去”。[8]在阅读的过程中,读者也能够在独自阅读中面临无法解决的问题时,获得一些个性化的解决方案和深度的延展服务。而这一切都是在一本长形式图书的基础上形成的。

寒窑子草场玉矿遗址采集石锤

由于地处交通要道,马鬃山镇自古就是东西方文化交流的重要据点。距今4000多年前后,活跃于河西走廊西端的四坝文化人群曾到达这里,以它为跳板向西穿过星星峡进入哈密地区,成功地实现了人群和文化的扩散与传播。汉代以后,这里又成为丝绸之路上的重要节点,起着沟通中原和中亚乃至欧洲的桥梁作用。

马鬃山镇给人最初印象是:农村非农村,城市非城市。房屋建筑较为低矮,多为平房。人口较少,据说常住人口仅300多人。但是,麻雀虽小五脏俱全,这里的各种机构齐全,包括政府、卫生院、学校、派出所、边防大队等。更有意思的是,这里有着“发达”的商业。我们驻地所在的街道就是一条名副其实的商业街,街道两旁众多的商店、旅馆、餐馆等都红红火火。其中数量最多的是商店,门面往往很小,但从瓜果蔬菜到日用百货,从零食小吃到衣帽鞋袜,从大漠奇石到进口物品,各类商品十分齐全。最值得一提的是这里的银行和邮局,除正常业务之外还有其他功能——农村信用社兼营网吧,邮局兼营超市!

径保尔草场玉矿遗址所在草场属于一对蒙古族夫妇,女主人的名字很有意思,名叫“幸福”。他们的生活正如她名字期盼的那样,宁静而幸福。日出而作,日落而息,不必担心城市房价的上涨,也不考虑股票的涨跌。每日清晨,将睡足了的羊儿们从羊圈里赶出,骑上摩托,带着两条牧羊犬,在这无边的草场中悠然自得。晚间,他们或唱着民谣或吹着口哨,带着满足将这些肚子吃得圆鼓鼓的羊儿们赶回羊圈。外来的人们给生活在“世外桃源”的他们带来了无尽的新鲜。

贫瘠&富饶

作为山体的马鬃山,地貌上属于丘陵戈壁,又称北山,主体位于甘肃境内河西走廊北部,南起玉门、瓜州的疏勒河北岸,北抵中蒙边境,东端进入内蒙古额济纳旗,西边与新疆罗布泊洼地的东缘接壤,总体地势西部低,东、南、北三面较高。这一带气候属于冷温带干旱区,冬春严寒,夏季酷暑,四季风大,平均风力4级,最大可达11级,沙暴天气多发。年平均降水量仅50毫米,降水集中在每年的6~9月,约占全年总降水量的80%。年蒸发量达3000毫米,是降水量的60倍。境内无常年性地表径流,夏季降雨易引发地表洪水。该地区地下水资源十分贫乏,主要依靠夏季的瞬时洪水补给。由于境内以低山丘陵为主,地势平缓,裂隙发育程度及连通性差,因而径流条件差,地下水交替作用缓慢,水质差,盐碱化严重。地表植被稀少,主要生长以梭梭为主的低矮荒漠植物群。恶劣的自然环境,农耕民族自然不会产生兴趣。即使对于游牧人群而言,也没有太大的吸引力,每户牧民都需要很大的面积才能满足放牧的需求,这块土地太过贫瘠!

“当上帝关了这扇门,一定会为你打开另一扇门”,这句话同样适用于马鬃山。这里地质构造十分复杂,其所在地块是哈萨克斯坦板块东延部分的主体,区内不同规模和各种走向的断裂构造极为发育,既是哈东板块、西伯利亚板块、塔里木板块和华北板块碰撞对接和俯冲带,同时也是岩浆和热液流体上升运移的通道。在晚古生代时期,即海西期或华力西期,本区内主要的构造—岩浆活动达到高峰期,造成大量中酸性岩浆岩的侵入及成矿元素的聚集,形成了马鬃山矿带。矿带内星罗棋布分布着数量可观的铜、铅、金、锌、钨、铁和铜—镍矿床。马鬃山玉矿就是在海西晚期酸性岩浆岩活动影响下的热液型、矽卡岩型矿化。如此富饶的矿产资源自古就引起了中原王朝对它的重视,如汉王朝对这里玉矿的开采和清政府对金矿的开发。看来,再极端的环境都抵挡不住人们追求财富的步伐。

意料之外的惊喜

了两座作坊遗址。2012年继续在该地点发掘,我首先负责的一个探方就位于上年度发现作坊的探方西侧。于是,工作在满满的信心中进行。时间一天天过去,周围探方陆续都有重要的迹象发现,然而我的探方仍然只有孤零零的几个小型灰坑。含有大量沙石的地层堆积又变得十分坚硬,让人的情绪更加低落。就在所有人都认为我运气极差,挖到空方的时候,惊喜出现了。记得那是10月中旬之后的一天,天空晴朗的没有一丝云彩,太阳格外暖和地照着工地上忙碌的人们。我的探方开始发掘最后的文化层堆积,一个工人微带紧张的一句“这是什么?”立马吸引了大家的注意。定睛看时,一枚绿色的铲形铜片显露出来,经仔细观察后大家变得极为兴奋,因为这是一枚来自中原地区的布币。虽然当时未能立马知晓它的年代、来源和铸造的国家等,但是通过它我们就可以知道遗址生活作坊区年代的上限。虽然以往调查和发掘都发现了可以判定年代的陶片,但是如此直接的具有年代指示意义的遗物出土时,着实让人感到惊喜。

好运气似乎也会传染。在这枚布

未知总是会激发出人们探索的欲望,因为只有真相会满足人们好奇的心灵。考古,正是这样一个探索未知的学科。封的惊喜总是在不经意甚至失望的时候出现。

工作场景

类似的发现在三年的工作中还有许多。在许多人眼中,考古工作显得枯燥而乏味。然而对于大多数考古人而言,正是这些不断涌现的惊喜激发着我们对这份事业的热爱,将那些已然消失于地平线下的辉煌重现。

发现

矿坑

马鬃山玉矿走向呈西北—东南向,矿坑的分布与矿脉走向一致,分为5个地点,数量达290余座。矿坑形制多样,包括浅坑、深井和沟槽,其中以浅坑为主。矿坑的开采有早晚之分,多数系古代开采。古代矿坑坑口呈圆形或不规则形状,口大底小。坑口周围堆积大量石料,散落分布有各种人工遗物,如石锤、铜镞等。

岗哨

各地点皆有发现,共30余处。岗哨均设置于地势较高的山包之上,围绕生活作坊区布置,构成较为封闭的空间。岗哨顶部建筑已不存在,仅剩用石块堆积形成的矮墙。平面形状一般呈长方形,面积较小,门道朝向不一,一般与生活作坊区相对。岗哨内散落少量人工遗物,如箭镞、陶片、石器等。

2013年RTK测绘工作

生活与作坊遗址

各地点均有发现,相互独立。目前主要对第一地点的生活与作坊区进行了发掘,2011、2012、2014年共发掘1850平方米。

第一地点的生活与作坊区内地层堆积保存较好,从上至下可分4层。每层堆积之下皆有遗迹单位,其中1~3层之下遗迹数量较少,分布十分零散。第4层堆积之下发现遗迹单位丰富,种类有灰坑、灰沟和房址。截止2014年,该区域共发现灰坑55个、灰沟2条、房址31座。出土遗物种类多样,包括大量经过初步选择的玉料和废弃的边角料;开矿用的石锤、石凿、石斧等工具;选料和加工使用的磨石、铜锥、铁器(锈蚀严重)等工具;战争用的铜镞、铜弩构件、铁矛等武器;日常生活使用的各类陶器、石刀、带扣、骨器、料珠等工具和个人物品。

2014年现场测绘

房址可分为半地穴式房址和地面式房址,以前者为主,后者仅1座。半地穴式房址又有单间和套间之分。半地穴式房址的基本构成有柱洞、门道、灶台、土台、操作台等,多数现场还发现数量可观的玉料。由此可知,此类型房屋是集生活和作坊于一体的。房屋的布局经过规划,分组分布。每组房屋数量不等,一般为1~5个,部分房址间有活动面相连,整体呈向心式排列。各组房屋之间不存在明显的隔离物。灰坑和灰沟往往作为房址的配套设施,提供相应的功能,如储藏、盛水和排水等,共同组成一个完整的生活作坊系统。这些房址的使用经历了较长时间,表现在两方面:一是部分房址间存在叠压打破关系,二是大部分房址内部存在改造现象,最为明显的就是对灶台位置的改变。

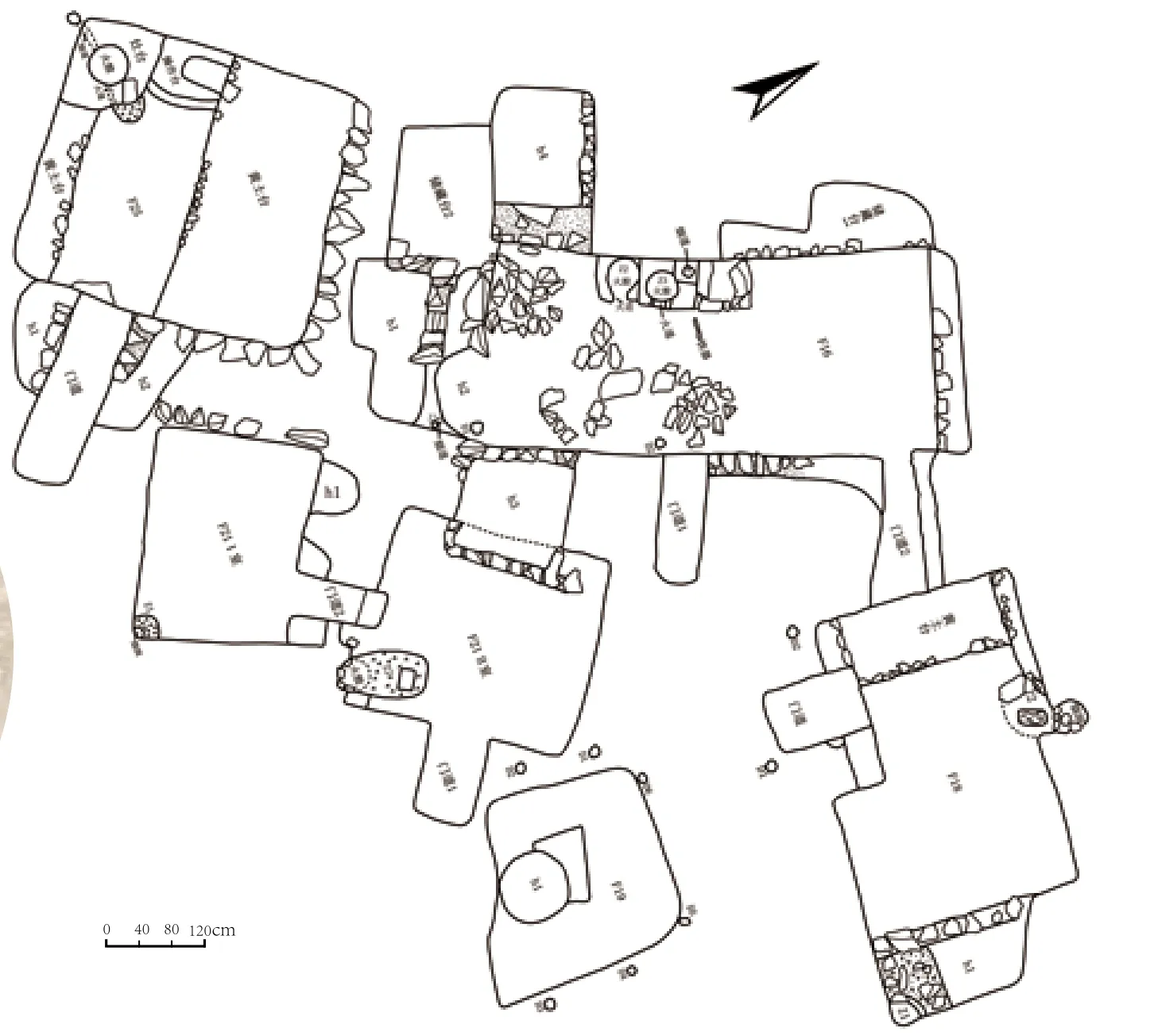

以2014年发掘的一组房屋为例,该组房屋由F16、F18、F19、F21和F25构成,平面整体呈不规则长方形。F16 与F25位于西侧,门道朝向东侧。F18位于北侧,门道朝向南侧。这三间房址构成一曲尺形平面,剩余两座房屋位于它东南侧包围之中。F21包括两间单独的房址,即南侧的Ⅰ室和北侧的Ⅱ室,Ⅰ室门道朝向北,连通Ⅱ室,Ⅱ室门道朝向东。F19位于F21Ⅱ室东北部,平面呈不规则圆角方形,无门道。房屋均为半地穴式,多为单间,仅F21一座套间。除F19外,其余房址的构成基本相同。两类房屋的功能存在差异,有互补的可能。

以较为典型的F25为例,半地穴式房址,由门道、灶台、黄土台、操作台及附属储藏坑组成。房屋修建规整,平面呈圆角长方形,南北长3.6米,东西宽3.32米,深1.08米。房屋建筑材料就地取材,用石块垒砌墙体,黄泥涂抹缝隙。门道平面呈长方形,朝向东,斜坡状,外高内低,长1.22米,宽0.74米,深0~0.54米。灶台位于室内西南角,东侧与黄土台、北侧与操作台相连。平面近扇形,用石块垒砌,黄泥涂抹表面。它由灶口、灶膛、灶眼、烟道几部分组成。灶口朝向东北,烟道与其相对,斜直掏出房屋西南角外部地面。灶眼位于灶台平面正中,平面呈圆形。灶眼向下为灶膛,圆形,袋状,内填草木灰,四壁烧结。黄土台2个,平面长方形,南北相向修筑。北面土台较宽大,东、西、北三面与石墙相接,宽1.36~1.42米;南面土台相对较小,东、南与石墙相接,西面与灶台相连,宽0.5米。操作台位于房屋西端中央,平面近长方形,四周用黄泥围筑。操作台中部有一浅坑,根据以往发现,这里用来放置磨石。房屋附属设施两个,分别位于门道延伸屋外部分的南北两侧。南侧为H1,平面近圆形,圜底,直径1.68米,深0.42米;北侧为H2,平面近方形,底呈斜坡状,长1.42米,宽0.52~0.8米,深0.2~0.48米,二者与门道之间用石墙相隔。房屋内出土大量石块、玉料、陶片、兽骨、铁块及铜镞等遗物。

G2(东南—西北 )

K1(北—南)

F21(东北—西南 )

F16、F18、F19、F21、F25平面位置

猜想

马鬃山玉矿遗址的调查和发掘,既提供了大量翔实可靠的资料,也促使我们对许多问题作出猜想和讨论。到目前为止,它是整个西北地区发现的年代最早的玉矿遗址。调查和发掘出土的遗物显示,遗址的年代主体为汉代,而四坝文化陶片的发现表明它的开发年代或许可以早到中原夏商时期。数百个矿坑的发现说明,这里曾进行过大规模、长时段的开采。在生活与作坊区发现了大量的玉料,虽然关于它的检测结果还未发表,但可以肯定的是马鬃山玉矿出产的玉石为透闪石,品质较高。这就产生一个疑问,如此庞大的高质量玉石流向哪里了?

F16(东—西 )

F25(西北—东南)

目前的考古发现表明,在距今8000年前的东北兴隆洼文化中出现了迄今最早的玉器。此后,从辽河流域到长江流域的史前诸考古学文化中都产生了发达的玉器文化,以至于有学者提出“玉器时代”的概念。中原王朝建立之后,不仅吸收和继承了史前各考古学文化的用玉传统,而且逐渐形成了特点鲜明的用玉制度,产生了内涵丰富的玉文化。随着玉的使用范围和人群不断扩大,玉石的需求量也日益增大。尤其是东周至汉代,中原王朝对玉石的需求量达到了一个高峰,为满足这一需求,便将目光转向了西域。虽然目前对和田玉何时进入中原地区还有较大争论,但正如夏鼐先生所言,“和田玉是中国古代玉器原料的重要来源,尤其是汉武帝通西域以后的各时代”。实际上,以往认为发现于中原地区的“和田玉”并不单指产自新疆和田地区的玉料,还应包括来自西域地区其他产地的玉料,只不过由于和田玉十分具有代表性,逐渐成为这类玉料的习惯性称呼。过去学界探讨西域地区玉料来源时,一般集中在新疆的和田、甘肃的马衔山和青海的格尔木等玉矿。马鬃山玉矿遗址为我们讨论这一问题增加了新的资料。

寒窑子草场玉矿遗址采集玉料

公元前139年,张骞出使大月氏标志着汉武帝开始对西域的经营,通过一系列军事行动,汉王朝最终将西域广大地区纳入版图,设立了西域都护府。在此之前,中原地区获得西域玉料资源最重要的方式就是贸易。以后,获取方式极有可能发生了巨大变化。我们对此作出的推测是:由于马鬃山玉矿所处地域正处于西域都护府的管辖范围之内,因此很有可能政府通过在这里设立专门机构进行玉石资源的开采。不过,由于这里紧邻北方的匈奴汗国,为防止匈奴的袭扰,中央政府在这里设立岗哨、驻扎军队。同时,这些军队很可能还担负着对内监视劳工、保障后勤和运输玉料的任务。开采如此大规模的玉矿,必定需要大量劳动力。这些劳动力应该既包括本地的土著,也有来自中原内地的汉人工匠。或许这正是生活作坊区中发现两类陶器的原因吧。

F16 H3玉料

F18磨制玉料

戈壁玉料

如果将考古遗址比作是沉睡了千年案发现场,那么考古人员就是破案刑侦人员。作案人早已消失的无影无踪,现场也遭受着各种意想不到的破坏。我们唯有小心翼翼将这些破碎的信息全部收集,利用各种科技手段,加上我们合理的推演和分析,才能穿越历史的迷雾将真相公之于天下。

文中部分图片由陈国科提供

(作者为甘肃省文物考古研究所助理馆员)

——石峁遗址