“虎食人”之“人”应为鬼魅

文 图/孙晓彤

“虎食人”之“人”应为鬼魅

文 图/孙晓彤

商代以青铜器为主的器物中出现了一类特殊的纹饰主题——“虎食人”,这在之前时代的青铜器及陶器纹饰中并未出现,两周时期仍有延续,汉代多在画像砖、画像石上有所见但逐渐消失。商代器物中的“虎食人”纹饰样式较为典型,数量较多,而两周、汉代很大程度上可以说是商代习惯的延续。商代所见“虎食人”主题的器物可分为早、中、晚三期。

郑州商城东北部G8T62出土陶片上的“老虎吃人”纹

“虎食人”器物分期

早期带“虎食人”主题的器物仅见于一件陶片。20世纪70年代,河南省考古工作者在郑州商城东北部G8T62进行发掘时发现了饰有“老虎吃人”纹的陶片。张立东先生在《谈郑州商城出土的“怪兽食人纹”》中认为该陶片年代为商代早期,距商汤灭夏之时极近。纹饰由左、右两部分组成,左侧为一人,头顶呈三角形,三角形下顶点与鼻子直接相连,眼部空洞,嘴部张开且嘴角上扬,呈“微笑”状。四肢的表现手法较抽象,总体细长,由弧线简单组合而成。笔者推测上翘的部分为胳膊与手,下折的部分为腿与足。右侧为一虎,残损较严重,虎张开大嘴正对着人头部,虎的形象除眼部与嘴部较为突出外,其余部分用简易线条勾勒。

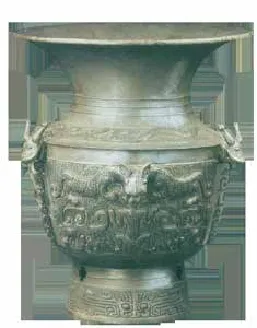

安徽阜南出土龙虎尊

“虎食人”纹细部

中期的器物包含两件青铜尊。1957年在安徽阜南出土了一批铜器,其中有一件龙虎尊,时代大致相当于殷墟早期。该件龙虎尊颈部饰有三道凸弦纹,肩部饰三条龙纹。龙首采用圆雕手法,探出肩外。腹部以云雷纹打底,饰有三组“虎食人”纹。圈足带有“十”字形镂孔,饰凸弦纹与兽面纹。三组“虎食人”纹,中间为一凸出器表的立雕虎头,虎身向两侧伸展,一头双身,虎尾下垂,四肢腾空,饰鳞纹。虎口下部为人,人的头顶被虎口所噬,双目圆睁,嘴角微微翘起。人的四肢刻画较为具体,大臂下垂,小臂向上高居,膝盖弯曲,整体呈深蹲状。人身整体饰阴线花纹,形制诡秘。

三星堆K1:285出土龙虎尊

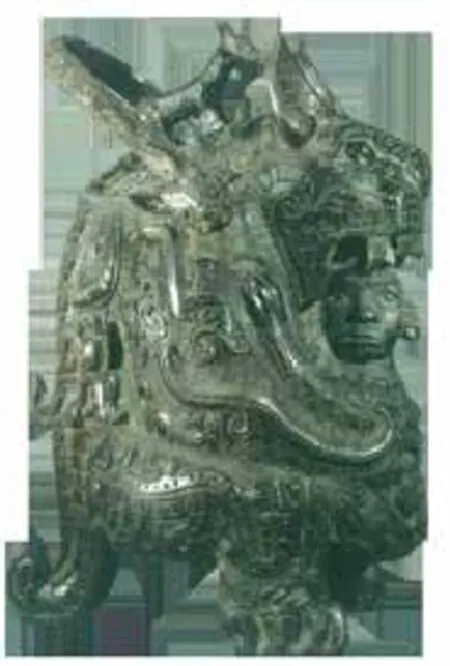

泉屋博古馆藏“虎食人”卣

赛奴奇博物馆藏“虎食人”卣

与阜南龙虎尊相类似的是1986年三星堆出土的尊,两尊基本形制相似,只是三星堆出土的龙虎尊肩部纹饰略有不同,腹部无底纹,足部纹饰略有不同,且足部带有扉棱,基本可断定与阜南所出为同一时期,文化内涵相似。

弗利尔美术馆藏鸟兽纹四足觥

弗利尔美术馆藏人面虎纹盉

晚期的六件器物,日本泉屋博古馆与法国赛奴奇博物馆各藏一件,美国弗利尔美术馆藏两件,剩余两件分别出土于殷墟妇好墓与武官村M260。据李学勤先生在《试论虎食人卣》中所述,有关虎食人卣的记述,最早见于罗振玉《俑庐日札》,“徐梧生监垂言,盛伯羲祭酒家藏一卣,形制奇诡,作一兽攫人欲咦状,殆象饕餮也。此前人记述古彝器图象者所未知”。后经湖南相关学者考证,该卣的出土地为湖南安化,现藏泉屋博古馆,风格类似于殷墟中晚期青铜器。其造型取踞虎与人相抱之姿态,主题为猛虎张口噬人,以云雷纹打底,局部有夔龙纹装饰。人手扶于虎肩,脚踏于虎爪之上,脸部转向一侧,虎背中部有一椭圆形盖,盖上有一立鹿,虎颈两侧有鳞纹,其下人手有蛇纹。赛奴奇博物馆所藏“虎食人”提梁卣,除纹饰虎牙、虎耳处有略微区别之外,形制与纹饰与日本泉屋博古馆所藏基本相似,基本上可断定两件器物属同一时期,文化内涵具有一致性。

中国国家博物馆藏司母戊鼎

弗利尔美术馆馆藏的鸟兽纹四足觥与人面虎纹盉均为商代晚期“虎食人”主题青铜器,但与两件虎食人卣相比,“虎食人”纹饰的主题地位降低,只占据器物的一部分,有一定的扭曲与变形。鸟兽纹四足觥通体以云雷纹打底,盖前端似羊,后端饰兽面纹,背伏一龙。腹部前端饰鸱鸮纹,后部饰兽面纹,四足,鸱鸮爪置于前足,后足所饰之人被兽面所噬,鋬作兽首衔立鸟状。觥的后二足上各有一兽张开大口,口下有人,兽作欲食状,人的头顶被兽所噬,五官刻画生动,虽双目圆睁,但非惊恐状,四肢较简略。

人面虎纹盉,传为安阳出土,其中“虎食人”主题被加以扭曲变形,该盉在流的两侧有两只张口猛虎,因为流所限人面上升至器盖,此人面更像湖南地区青铜装饰风格中的神面纹,器形较复杂,纹饰繁复。

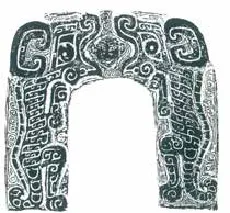

司母戊鼎立耳拓片

安阳出土的司母戊鼎与妇好虎食人纹铜钺分别藏于中国国国家博物馆和中国社科院考古研究所,两件均为商代晚期“虎食人”主题青铜器,为殷墟中晚期青铜器的典型代表。两件器物上“虎食人”主题均雕刻的较为具象,两虎从两侧食一人,人为正面像,仅保留头部。根据于省吾先生在《司母戊鼎的铸造和年代问题》中的记载,司母戊鼎的器耳上饰一列浮雕式鱼纹,首尾相接,耳外侧饰浮雕式双虎食人首纹,腹壁四面正中及四隅各有突起的短棱脊,腹部周缘饰饕餮纹,均以云雷纹为地。足上端饰浮雕式饕餮纹,下衬三周凹弦纹。

妇好虎食人纹铜钺,钺身两面靠肩处均饰虎扑人头纹,人头居于两虎之间,圆脸尖下巴,大鼻小嘴,双眼微凹,两耳向前;虎作侧面形,大口对准人头,作吞噬状,以雷纹为底地,虎后有一夔。

殷墟妇好墓出土虎食人纹铜钺

商代出土或传世带有“虎食人”纹饰的器物,除陶片外,均为商代中晚期器。其中虎的形象都做了艺术化的夸张,突出了虎凶猛的特点,除弗利尔馆藏的人面虎纹盉之外,其他器物均是虎口张大从侧面噬人。而各件器物中“人”的形象,共同特征为面部表情不见惊恐状,均较为淡定,甚至在陶片、两件龙虎纹尊、司母戊鼎耳可见“人”嘴角上扬。除两件龙虎尊与人面虎纹盉头顶部直接为虎所噬外,其他几件均不见头饰,妇好铜钺与司母戊鼎耳的“人”无发。

性质探讨

对于“虎食人”纹饰已早有探讨。首先是象征说,将“虎食人”主题器物中的“虎”当作饕餮。《吕氏春秋》有载:“周鼎著饕餮,有首无身,食人未咽,害及其身,以言报更也。”宋以来不少金石学家认为该种纹饰的意义在于戒贪。但实际器物纹饰中有首无身的形象仅出现在“人”中,若硬将“虎”与传说中的兽相对应,穷奇应比饕餮更合适。《山海经·北山经》有云:“钩吾之山其上多玉,其下多铜。有兽焉,其状如羊身人面,其目在腋下,虎齿人爪,其音如婴儿,名曰狍鸮,是食人。”晋代郭璞注解此处“狍鸮”即饕餮。从中可知饕餮为羊身人面,但是据《神异经·西北荒经》:“西北有兽焉,状似虎,有翼能飞,便剿食人,知人言语,逢忠信之人,啮而食之,食人自首始;逢奸邪则擒兽而伺之”中的记载穷奇为虎相,且食人自头始,但所食之人为忠信,显然商代人不可能将这样的主题用于祭祀。

国内外众多学者多有探讨,其一为通灵说,主要支持者为张光直先生。这一观点近年来越来越为学者关注,晁福林、陈望衡、曹振峰、张法等学者都直接或间接地给予了肯定的态度。张光直先生在《商周青铜器上的动物纹样》认为:“在商周之早期,神话中得动物发挥在人的世界与祖先及神的世界之沟通上……因此,这些铜器上之铸刻着作为人的世界与祖先及神的世界之沟通的媒介的神话性的动物花纹,毋宁说是很不难理解的现象。”张光直先生主张“通灵说”,这和原始巫术的发展相契合,但张先生同时认为“到了神祖之世界分离以后的周代后期……人之于动物为敌成为对于神的反抗的一种象征”,既然周代后期,人开始与动物反抗,那么此时“虎食人”主题便应消失。虢国墓地M1705号墓中出一对车軎,軎头为一虎张大口,口中有一个人头像,河南平顶山滍村应国Ml也出有相似纹饰的车軎,两墓的年代均为西周晚期。除此之外,两汉时期的画像石与画像砖中仍有“虎食人”主题,故笔者认为“动物通灵说”不是很合适。

还有人神合一说,主要支持者为李学勤与弗莱瑟等学者,其主要观点为通过具有神性的动物将人吞食,从而使人的境界提升。李学勤先生在《试论虎食人卣》认为:“虎食人或龙食人意味着人与神性的龙虎的合一,这不失为一种可能的解释。”在商代有神性的动物中,龟甲用于占卜,三牢直接祭祀上天或祖先,应该比虎在商代人的心目中更加有神性。除此之外,商代青铜器上常出现神性兽面纹,未见其噬人为主题的例子,故神人合一说需要更多的出土材料进行证明。

另外还有人虎和谐说,此说法包含多数日本学者支持的“虎乳人说”,以及林河先生的“人虎交欢说”。日本学者的主要依据为《左传》中虎乳人的故事为依据,认为反映了中国人天人合一、和谐的哲学观念。姑且不论仅有《左传》中的一个故事作为依据过于单薄,天人合一的哲学观最早由庄子阐述,距离商代时间过于久远。而林河先生的主要论据为南方一民族的精神崇拜与相关民俗,不具备普遍性积累。

以及图腾说,主要支持者为郭敦愿及杨希牧等先生,其主要观点“虎食人”主题中的“虎”形象与部族起源或精神象征有重大关系。在图腾说中,支持者认为“虎”为部族精神象征,但是“虎食人”主题的器物不仅在湖北、安徽、四川有出土,而且在中原地区安阳,郑州等也有出土,出土范围跨度较大,除非当时虎已经成为普遍认同的精神崇拜。

最后为避邪说,此观点分支较多,但基本统一的是“虎”与“人”的关系为吞食,“人”的身份为鬼魅,但是究竟为何种鬼魅,说法较多,马承源等先生将鬼魅作为了一个集合概念;刘源等先生认为“人”为被磔死寄生之人,而“虎食人”反应的即是神话中“彊良”的主题;胡纯达等先生则认为“人”为旱魃,旱魃被虎所噬,为求雨之术等。

结合已有的文物材料及文献资料,笔者比较支持避邪说,且笔者认为“虎食人”主题”中“人”应为鬼魅。

彊良即强良、强梁,是神话中虎首人身的神,最早见于《山海经》。《山海经》中有载“又有神,衔蛇,操蛇,其状虎首人身,四蹄长肘,名曰强良。”疆良与祖明皆食鬼疫,《后汉书·礼仪志》中有载“强梁,祖明共食磷死寄生”,故经常出现在各种傩(祭祀仪式)中作辟邪之用。

鬼魅之影

商代人铸造青铜礼器的目的大多是为祭祀,从甲骨卜辞中可得知商代人对于祖先及自然神有着强烈的信仰,这种信仰影响着商代人的精神生活,同时也指导了其物质生活。杜道明先生就认为《礼记·表记》中“先鬼而后礼,率民以事神”是对商代“神人以和”观念的最好阐释,在这种观念下下商代青铜器铸造所体现的基本思想也应是“神人以和”,博得祖先与神的庇佑从而天下安定,使民顺从,维护统治,彰显身份。这点在《左传·宣公三年》王孙满的回答“……铸鼎象物,百物而为之备,使民知神奸。故民入川泽山林,不逢不若,螭魅罔两,莫能逢之。用能协于上下,以承天休……”中也可得到印证。“虎食人”的出现时间为商代,所体现的基本文化内涵也应是“神人以和”。

我们来看一下商代人对于“虎”形象的认识,从甲骨材料来看,商代虎活动较为频繁,对于人们的生产生活造成了较大的破坏,人们与虎有关的占卜多是为了避免虎患。甲骨材料中虎多与祸相连,“丁巳卜,贞虎其有祸”,“贞虎亡其祸”。不仅对于人,对于属于财产性动物的马等,人们也希望其不被虎所噬“贞我马有虎,佳祸”。因为人虎的对立关系,甲骨文中出现了希望成功捕猎老虎,减少灾祸的卜辞,“已亥卜,贞王于田□麓,往来亡灾。 ……获麋四、虎三、□二”,“王其焚□廼麓,王于东立(位),虎出,擒。大吉”,甚至有些卜辞直接刻于虎骨之上“辛酉王田于鸡麓,获大□虎。在十月”。除此之外,对于梦中出现虎,商人也异常重视,进行占卜,避免灾祸的发生“□丑卜,贞王梦有□大虎隹……”,基于以上种种我们可发现商人本身是不愿意遇见虎的,因为遇见虎基本代表了生命与财产的损失,对于商代人来说,虎不可能是精神崇拜或来源的图腾,更可能为凶兽,代表的是吞噬与消失。既然如此,青铜器作为沟通商人与祖先的媒介,商代人绝不希望把祸患祖先与神灵,那么只有一种解释,商人希望“祸水东引”,把祸患转移给敌人或是作祟的鬼魅。

到底是敌人还是鬼魅就需要分析一下“虎食人”主题中人的形象了。在上文中作者已有提到带有“虎食人”主题的各件器物中“人”的形象,共同特征为面部表情不见惊恐状,均较为淡定,甚至在陶片、两件龙虎纹尊、司母戊鼎耳可见“人”嘴角上扬。这是一个非常有趣的现象,如果被虎所噬的“人”为敌人,那么这个人不可能是具体的特定部族,因为这些在商代这些“虎食人”主题的器物时间跨度基本占据了早中晚三期,而敌人可能是夏或是商代周边的各方国,其服饰风格差异颇大。从二里头及相关夏代遗址出土大量骨簪的情况来看,夏代人应该是束发的,但是在郑州所出“虎食人”陶片中并未见束发的状况。商代周边各方国的衣饰状况,考释起来过难,准确性较低,从典籍及甲骨材料来看,羌方在相当长的一段时间内为商人的主要敌人。顾颉刚先生在《史林杂识·被发左衽》中指出“:此说倒因为果,被发覆面者,羌人本俗,无弋之妇乃其制耳”。除了披发左衽,羌戎人也有在额上系额带的习俗,山西石楼一带北方青铜文中曾发现金额带,带上装饰小金殷墟杀牲祭祀坑中也曾发现这种这应是羌戎人发式的一种特征,代中晚期“虎食人”主题的青铜器上未见一“人”有明显的披发左衽并带有额带的特征,故“人”的内涵不应代表具体的敌人,可能代表抽象的敌人集合。若用一“人”来代表“敌人集合”,那么所选之人为敌方高级贵族或是神职人员更具代表性,我们无法准确得知敌方贵族的穿着,但是根据文化因素分析法中关于文化传播的相关内容,强势文化中代表礼制的部分更容易对其它文化的高层产生影响,我们根据妇好墓所出土跪坐玉人俑可一定程度上还原商代贵族服饰及礼仪,但是商代“虎食人”主题中的“人”一种只有头部,无相关发饰,另一种全身像上花纹诡异,且衣饰简单,无法体现贵族的威严肃穆之感。那么现在只剩下一种可能,“人”为作祟的鬼魅,商人虽然重鬼神,但对象不可能是所有的鬼神,甚至不同祖先神在商代享有的地位是不同的。《甲骨文合集》的第32028片,我们可以看出同是祖先神河的地位比高,而《小屯南地甲骨》第1116片,不同祖先神与自然神享受的祭祀是不一样的。在《甲骨文合集》第6057片正面等甲骨材料中,二字常有出现,对其的解释为有鬼神作祟。“人”如果代表邪恶的鬼神,那么“虎食人”主题中,“人”淡定,甚至诡异的表情以及奇怪的衣饰就可以解释了,为了区别鬼魅与正常人所采用的艺术手法,这种鬼神的形象来源于对人的艺术夸张的手法在各地民俗学材料中屡见不鲜,不再一一列举。在后世文献典籍中也有对“虎食鬼”的描写,例如《论衡·订鬼篇》引《山海经》佚文曰:“沧海之中,有度朔之山,上有大桃木,其屈蟠三千里,其枝间东北曰鬼门,万鬼所出入也。上有二神人,一曰神荼,一曰郁垒,主阅领万鬼。恶害之鬼,执以苇索,而以食虎”。另外刘源先生提出“虎食人”主题与彊良相符,《续汉书·礼仪志》(编入范晔《后汉书》)所载先腊一日(农历腊月初七)在皇宫举行的大傩“强梁、祖明共食磔死寄生”,此“强梁”即《大荒北经》中的“彊良”,孙作云先生已指出汉代大傩仪式中的强梁是“神虎”。无论从出土材料、相关民俗学材料,还是典籍中,“虎食人” 主题实为“虎食鬼”的可能性非常之大。

殷墟妇好墓出土跪坐玉人俑

本文是在李丽娜老师的指导下完成,在此表示衷心感谢!

(作者为河南大学历史文化学院考古文博系学生)