江溯:德美量刑制度启示

蒋保信

中国虽为大陆法系国家,近年来的量刑改革主要借鉴了英美法系代表国家美国的量刑制度,通过确立精确的量刑指南,规范法官的量刑活动,以便实现量刑的公正和均衡。

然而,据学者研究,美国虽有精巧的量刑指南,近年来却呈现出严重的量刑失衡,并表现出量刑严苛的趋势。相反,作为大陆法系的代表国家,德国并无量刑指南,而且法官的自由裁量权巨大,但在近三四十年来的司法实务中,量刑却显得轻缓化和均衡化。

从比较法的角度,德国和美国的量刑制度对中国的量刑改革有何启示?针对这一主题,《凤凰周刊》近日专访了北京大学刑法学副教授江溯。他曾经在德国和美国留学,对这两国的量刑制度都有一定的研究。

美国的量刑严苛与量刑失衡

《凤凰周刊》:我国当下的量刑改革受美国的影响比较大。您认为美国量刑制度的最大特色是什么?

江溯:在于有非常精巧的量刑指南。从历史上看,美国的量刑制度曾经赋予法官极大的自由裁量权,特别是在不定期刑时代。根据美国学者的研究,在量刑指南时代以前,量刑失衡现象在美国非常严重而且普遍。为此,1984年,美国国会通过《量刑改革法》,授权成立联邦量刑委员会,负责制订《联邦量刑指南》,目的在于减少量刑失衡的现象。《联邦量刑指南》确定量刑的两个基础是:一是与犯罪相关的行为(犯罪行为决定犯罪等级);二是犯罪前科。在这两个基础上确定犯罪的区域(zone),根据加重或者减轻情节在一个特定区域中确定具体刑罚。当然,如果存在《指南》没有涵盖的特别情节,还允许法官适当偏离《指南》规定的量刑区域。《指南》适用于联邦法院超过90%的重罪和A级轻罪案件,其规定的刑罚种类有监禁刑、缓刑及罚金等,其中监禁刑的相关规定最为细致。监禁刑的刑期计算方式原则上均依据量刑表,量刑表是一个通用的量表,以监禁的月数作为单位。从总体上看,《联邦量刑指南》呈现出高度技术化和精巧化的特征。

美国《联邦量刑指南》1987年开始正式施行。根据美国《量刑改革法》的规定,美国联邦法院的判决必须在量刑指南所规定的范围内进行。只有在法院发现存在某种加重或减轻量刑的情节,而且量刑委员会制定量刑指南时在某种程度上没有充分考虑这些因素,因此出现判决与指南规定不同时,才可以偏离指南的规定在其量刑幅度之外判处刑罚,但是法院必须在判决中详细说明偏离指南规定的理由。这意味着《联邦量刑指南》具有强制性。但是,在2005年的Booker案中,美国联邦最高法院判定,强制性的量刑指南违反了宪法第六修正案规定的接受陪审团审判的权利。因此,在这个判决之后,《联邦量刑指南》从强制性变成了参考性,法官在量刑之时可以参考《指南》,但不必在《指南》的范围内量刑。

除了《联邦量刑指南》以外,美国一些州也制定了量刑指南,以便指导本州的量刑实践。

《凤凰周刊》:美国有这么精巧的量刑指南,其效果如何?

江溯:很遗憾的是,美国并没有实现预期的量刑轻缓和量刑均衡。

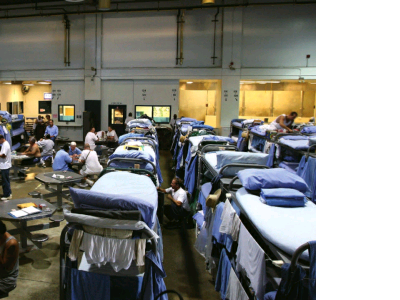

首先,量刑指南对量刑轻缓几乎没有任何作用。其中一个最为显著的表现是,美国的监禁人口总数最近十年一直稳居世界首位,更有甚者,最近三十多年以来,其监禁率(每十万人中被监禁人数)猛增了五倍多。

美国学者通常将这种现象称之为“大规模监禁”(mass imprisonment),其主要特征是:第一,“大规模监禁”意味着监禁人口总数惊人,即监禁率和监禁人口的规模明显高于相同类型的社会的历史和比较水平;第二,“大规模监禁”意味着监禁人口集中在社会的某些群体,即监禁不再只是针对个别的犯罪人,而是系统性地关押美国社会的某些群体(主要是指黑人)。毫不夸张地说,“大规模监禁”目前已经成为困扰美国整个社会的最大问题。

当然,“大规模监禁”的原因非常复杂,其中最主要的原因在于最近三十多年以来,美国采取了比较严厉的刑事政策,在这种严厉的刑事政策之下,无论多么精妙的量刑指南也变得黯淡无光。

其次,量刑指南也没有实现之前预期的量刑均衡的目标。根据美国的相关实证研究,在量刑指南施行初期,在消除量刑失衡上的确有一定效果。但实施一段时间之后,量刑失衡又回到指南时代之前的水平。

与此同时,由于采取格式化、数量化的量刑模式,在某些特定的犯罪,如毒品犯罪中,量刑偏差却呈现扩大趋势。因此,量刑指南并不能有效消除量刑失衡,即使在一定程度上能够消除量刑失衡,效果也极为有限。

德国量刑规范化的保障

《凤凰周刊》:跟美国相比,德国在量刑制度方面有哪些特色?

江溯:《德国刑法典》规定的刑罚幅度都比较宽泛,这样的刑罚幅度只是在大致上描述了立法者对于各种犯罪的严重性的评估,并不能为法官的量刑提供重要的指导,因此,这在很大程度赋予了法官在量刑方面较大的自由裁量权。

《德国刑法典》第46条确立了量刑的基本原则。第46条第1款规定:“行为人的罪责是量刑的基础。量刑时应考虑刑罚对行为人将来的社会生活所产生的影响。”但是,如何将行为人的罪责程度转化为刑罚的程度,并在这一刑罚的限度内考虑再社会化的效果,实际上是极为困难的,因为第46条的量刑基本原则过于抽象,显然无法具体地指导法官日常的量刑实践。

为了解决在具体案件的量刑中协调《德国刑法典》第46条第1款第1句(罪责补偿)和第46条第1款第2句(特殊预防)之间的关系,德国司法判例发展出一种“幅的理论”(Spielraumtheorie),即法官在法定刑之内确定与罪责相适应的刑罚的幅度,在此幅度范围内考虑预防的目的(特殊预防),最终决定刑罚。按照这种理论,在较宽的法定刑幅度内有一个较窄的刑罚幅度与特定犯罪的罪责相适应,法官可以根据预防的需要,在这个较窄的刑罚幅度内最终完成实际的量刑。虽然幅的理论在一定程度上似乎使法官的量刑过程更加有条理,但这一理论非常模糊,缺乏具体的标准。

从上述几点来看,德国的量刑制度实际上极有可能成为法官的“乐园”,因为现行法为法官的量刑预留了很大的自由裁量空间,而且这种自由裁量权基本上没有太大的约束。因此,德国的量刑制度似乎潜藏着量刑严苛和量刑失衡的巨大危险,但事实并非如此。

《凤凰周刊》:德国刑法规定的量刑制度蕴含着巨大的自由裁量空间,它是如何保证其量刑规范的?

江溯:我认为主要有以下几点原因:

第一,历史传统和政治结构的影响。首先,德国的量刑实务可以部分地追溯到尊重罪犯个人尊严的历史文化传统。其次,德国的量刑实务与其合意型的政治结构之间存在深厚的关联。与英美形成鲜明对比的是,德国采取的不是一种对抗型的民主政治,而是一种合意型的民主政治。最近几十年以来,虽然主导德国政治的是两大政党即社会民主党和基督教民主联盟,但它们通常采取联合执政的方式。在犯罪和惩罚领域,德国两大政党通常采取合意而非对抗的决策方式,这是确保德国刑事制裁体系在整体上比较宽缓和均衡的政治原因。

第二,司法与政治的适度分离,这在一定程度上归功于德国的法学教育和司法官(包括法官和检察官)的遴选机制。在德国,要成为法官或检察官,必须经过大学正规的法律教育,并通过两次严格的国家考试。在德国的法律教育中,非常重视“法教义学”,尤其训练是核心内容,其主要目的在于训练学生如何适用法律,从内部视角出发,重视实定法的解释。在这一训练的过程中,法律的公正性和比例性是极其重要的内容。经过这样的训练,德国法官和检察官通常会形成一种根深蒂固的观念,即只有符合正义的、合乎比例的惩罚才是正当的。

另一方面,与美国各州法官和检察官采取选举制的遴选方式不同,德国法官和检察官的遴选方式与公务员大致相同,这可以确保司法官的选任不至于过多地受到政治的干扰。此外,与美国不同的是,德国法官和检察官等精英法律专业人士具有相对较高的社会地位和社会声誉,立法者和政治家们通常很信任法官和检察官的意见,这也确保了法官和检察官对犯罪问题作出专业的、理性的判断,并得到立法者和政治家们乃至社会大众的认同。

第三,司法机关内部的量刑机制。德国联邦普通法院(BGH)认为,对于一个属于“通常案件”的犯罪,量刑的起点不是法定刑的中线,而是法定刑范围内靠近最低法定刑的三分之一区域。这个“三分之一”标准对德国量刑实务产生了直接的影响,有力地确保了量刑的轻缓化与均衡化。而德国联邦普通法院在量刑领域的这种影响主要是通过司法机关内部的量刑机制来实现的,这一机制包括以下方面:(1)法官内部通过非正式渠道传达量刑信息(例如年轻法官会私下向资深法官请教);(2)在量刑决定之前,法官和检察官会查阅以往类似案件的判决文书;(3)检察官可以向法官提出量刑建议。这一量刑机制已经成为德国司法机关信守的一种传统,它确保了那些重要的量刑标准,如德国联邦普通法院的“三分之一”标准得以充分贯彻。

第四,上诉法院的量刑审查。除了上述司法机关内部的沟通机制以外,德国的上诉法院尤其是联邦普通法院对于确保下级法院遵循“三分之一”标准也发挥着重要作用。从总体趋势上看,最近几十年,德国的上诉法院尤其是联邦普通法院在不断地扩大对下级法院判决中量刑部分,尤其是量刑说理的审查。

第五,保安监禁的安全阀功能。对于刑罚体系而言,保安监禁可以发挥一个安全阀的功能:当公众或者政治家要求对少数严重的暴力犯罪人予以严惩之时,法官可以通过在判处自由刑的同时,判处保安监禁的方式来缓和汹涌的民意和政治诉求,从而确保刑罚不至于过度严厉而失衡。

中国应向德国学习,塑造规范量刑的制度环境

《凤凰周刊》:没有量刑指南的德国,量刑保持了轻缓和均衡;相反,有非常精巧的量刑指南的美国,反倒是出现了量刑严苛和量刑失衡的现象。为什么会这样?

江溯:量刑指南只是实现量刑公正和量刑均衡的一个因素,并不能确保量刑公正和量刑均衡。量刑实践还受到许多因素的制约,例如,政治结构、刑事立法、刑事政策甚至法律职业共同体素质的深刻影响。

《凤凰周刊》:目前中国的量刑规范化的改革主要是借鉴了美国模式,学术界的很多探讨也局限于此。在您看来,德国模式对中国有何启示?

江溯:我个人认为,我们应当对美国模式和德国模式采取兼收并蓄的态度。以美国模式为借鉴的量刑改革只是整个改革的一个部分,并不能确保量刑公正与量刑均衡。为了实现量刑公正和量刑均衡,应当注重借鉴德国模式,重视塑造量刑的制度环境。

具体而言,这一制度环境包括以下几个主要方面:

第一,实现刑罚结构从“严而不厉”到“厉而不严”的转变。为了在我国实现量刑轻缓,必须实现我国的刑罚结构从重刑结构向轻刑结构的转变,这样才能起到“釜底抽薪”的功效。就我国目前的状况而言,刑罚结构改革的重中之重是进一步削减死刑罪名,只有减少了死刑罪名并且在司法实践中严格限制了死刑的适用,才能从根本上改变我国的重刑结构。除此以外,应当注意限制长期刑的适用,增加罚金刑的适用。

第二,充分发挥刑事司法体系的过滤功能。刑事立法上的轻缓化只是为量刑轻缓提供了一个前提,在实践中是否可以得到落实,还有赖于整个刑事司法体系的运作。我国刑事司法体系存在比较明显的必罚主义倾向;另外,缓刑的适用率仍然有进一步扩大的空间。

第三,培养高素质的法律职业群体,塑造具有共同法律信仰的法律共同体。德国的经验表明,通过严格的法教义学训练培养高素质的法律职业群体,塑造一个信奉法律的公平性和比例性的法律共同体,对于确保量刑的轻缓化和量刑的均衡化是至关重要的,因为这样一个理性的法律共同体,可以有效地阻止政治与民意的严罚化要求。当然,塑造一个理性化的法律共同体并非一朝一夕的事情,而是需要几代人经年累月的共同努力。

第四,落实法官在判决书中充分阐述量刑理由的要求,并强化上诉法院对下级法院的量刑审查。在我国当前的司法实践中,判决书的一个突出问题就是不说理或说理不充分。然而,对于刑事判决书而言,说理乃是其灵魂,具体包括认定事实的理由、确定罪名的理由和确定具体刑罚的理由。因此,判决书说理不仅包括定罪部分的说理,也包括量刑部分的说理。根据“两高三部”《关于规范量刑程序若干问题的意见(试行)》的规定,人民法院的刑事裁判文书中应当说明量刑理由。落实法官在判决书中充分阐述量刑理由的要求,将会对量刑规范化发挥非常积极的影响。与此同时,应当强化上诉法院对下级法院的量刑审查。