海南省区域经济协调发展评价

童 珍,许海平

海南省区域经济协调发展评价

童 珍,许海平

(海南大学 经济与管理学院,海南 海口 570228)

文章通过构建评价指标体系,运用主成分分析法对海南省18个市县的区域经济协调发展水平进行综合评价. 指标主要选取于经济、社会、生态三个方面. 结果表明:评价指标体系具有较好的可行性,较为全面地反映了海南省区域经济协调发展水平;海口市、三亚市综合发展水平远远超过其他市县,地域性明显;各地区在不同方面的发展存在较大差异. 最后,针对海南省具体实际提出了促进其区域经济协调发展的相应对策建议.

区域经济;经济协调发展;主成分分析;海南省

近些年,海南省总体经济水平在不断提高,地区生产总值从1988年的77亿元增长到2014年的3 500.72亿元,人均GDP达到38 923.70元(数据来源于海南省统计年鉴2015). 但是,跟其他省相比还有很大差距,相邻的广东省2014年生产总值达到67 792.24亿元,人均GDP 63 452.12元(数据来源于广东省统计年鉴2015),远高于海南省. 目前,在国际旅游岛建设的大背景下,海南省整体经济增长水平亟需提高,各市县之间经济协调发展显得尤为重要. 同时,海南省处在海上丝绸之路的特殊位置,在“一带一路”建设中具有重要的战略意义. 各市县间的协调发展可以突破地域限制,促进人才、资源等要素在地区间的流通,是海南省作为“一带一路”建设服务保障基地的前提条件.

对海南省各市县经济协调发展进行评价研究有利于正确认识该地区发展实情,找出差异原因,为制定本区域经济协调发展战略并最终形成稳定繁荣的发展格局提供参考依据. 因此,通过建立科学的指标体系和评价模型对海南省区域经济协调发展状况进行整体客观的评价显得尤为必要.

1 文献综述

我国关于区域经济协调发展研究始于20世纪90年代初期,主要从概念、标准、评价方法,区域间产生差异的原因,促进协调发展的政策建议等方面展开. 苏芳[1]认为区域经济协调发展是指各区域间交往密切、分工合理,既保持整体经济高速增长,又确保差异在可控范围内的正向促进、良性互动的状态和过程, 具体表现为经济子系统与其他子系统之间的协调程度. 王雅洁[2]从经济、社会、资源和环境四个方面选取23个指标构建区域协调发展评价指标体系,用因子分析与聚类分析对河北省区域协调发展水平进行综合评价. 李敏纳[3]采用Theil指数、基尼系数和局域空间自相关分析等方法对海南省建省以来区域经济差异的时序变化及空间格局动态进行研究. 刘翔、曹裕[4]采用主成分分析法对长株潭城市群2006—2008年的经验数据进行研究,比较了经济、资源、环境及社会发展的差异. 殷爱贞、陈洁[5]用人均GDP基尼系数、GDP增长率和相对GDP增长率标准差、人均教育支出标准差和固定资本投资指数标准差分别衡量山东省区域经济差异、发展情况及区域持续发展能力.

现有文献的研究范围主要是我国几大经济圈或省际之间,较少关注沿海欠发达省份的区域经济协调发展情况. 本文根据海南省各市县经济发展的特点,在现有的研究基础上构建该省评价指标体系,利用2014年海南省18个市县的截面数据作为样本,采用主成分分析法对其区域经济协调发展特征及空间差异进行评价分析,从而提出促进海南省区域经济协调发展的对策建议.

2 区域经济协调发展指标体系与评价方法

区域经济协调发展评价指标体系是量化区域间经济协调发展程度的重要手段,可以直观反映区域间存在的差异及大小,在经济学研究中被广泛应用.

2.1 指标体系构建原则

2.1.1系统性和整体性相结合

在构建指标体系时,应将区域经济协调发展作为一个系统整体,各子系统间相互关联、相互影响. 同时应多角度选取指标以全面反映协调发展的主要特征. 在此原则下,既能将影响协调发展的因素充分体现,又确保各指标间相互依存,构成有机整体.

2.1.2简明性和科学性相结合

为了研究的可行性和数据选取的方便性,指标体系中选取的指标数量不宜太多,尽量选取包含信息量较大的指标. 同时,指标体系的设计要有科学性,各指标之间存在内在的逻辑关系,所选指标能真实度量和客观反映该区域经济发展的结构和水平.

2.1.3通用性和特殊性相结合

指标体系的构建应统一标准,数据来源应真实可靠,应从官方公开的资料中获取. 同时,由于各地区的实际情况不同,发展过程中面临的问题也不能一概而论,因此,指标选取应兼顾通用性和特殊性,力求准确反映该地区经济协调发展特征.

2.2 评价指标体系构建

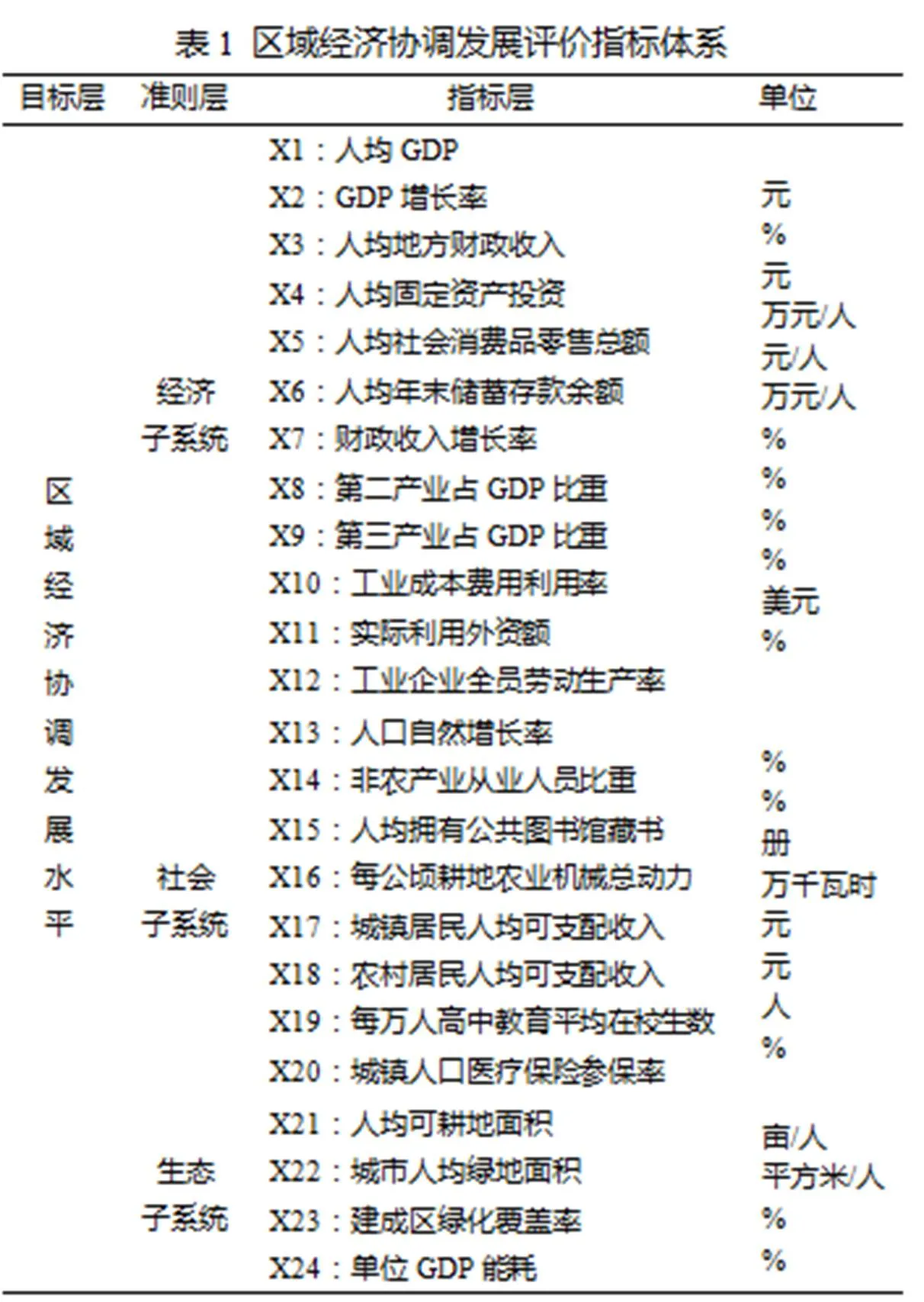

本文设计的海南省区域经济协调发展评价指标,在依据上文评价体系的构建原则,参照现有的普遍应用的评价指标体系的同时,并结合海南省实际情况,选取了使用频度高、代表性强的相关指标. 具体思路是采用“三分法”将经济社会系统划分为经济子系统、社会子系统和生态子系统. 在经济子系统下,选取人均GDP、GDP增长率、人均地方财政收入、人均固定资产投资、人均社会消费品零售总额、人均年末储蓄存款余额、财政收入增长率等指标反映经济水平;选取第二产业占GDP比重、第三产业占GDP比重、工业成本费用利用率等指标反映经济结构;选取工业企业全员劳动生产率指标反映经济效益;选取实际利用外资额指标反映经济外向程度. 在社会子系统下,用人口自然增长率、非农产业从业人员比重、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入、城镇人口医疗保险参保率等指标反映人口发展质量;用人均拥有公共图书馆藏书、每公顷耕地农业机械总动力等指标反映基层设施水平;用每万人高中教育平均在校生数指标反映科教水平. 在生态子系统下,选取人均可耕地面积、单位GDP能耗等指标反映资源利用程度;选取城市人均绿地面积、建成区绿化覆盖率等指标反映环境保护程度. 具体指标体系如表1所示.

2.3 评价方法

目前对于区域经济协调发展研究主要采用了德尔菲法、熵值法、空间基尼系数法、主成分分析法等. 德尔菲法是一种专家预测方法,用于对指标权重系数的确定. 熵值法是通过熵值判断指标的离散程度[6],确定该指标对综合评价的影响程度. 空间基尼系数法用于衡量区域经济协调发展水平的相对差异. 主成分分析法是对区域经济协调发展状况进行全面分析、综合评价. 针对本文研究的实际内容,主成分分析法较为适用. 该方法将多个指标转换成少数几个综合指标,用较少的变量解释原来的大部分变量,能有效解决评价指标较多又相互关联的问题.

3 海南省区域经济协调发展评价的实证分析

基于上文制定的海南省区域经济协调发展评价指标体系,笔者选取2014年海南省18个市县的相关数据作样本(数据来源于《海南统计年鉴2015》和《中国城市统计年鉴2015》). 在整理原始数据后,用Z-score法进行了无量纲标准化处理,新数据=(原始数据-均值)/标准差.

3.1 主成分选择

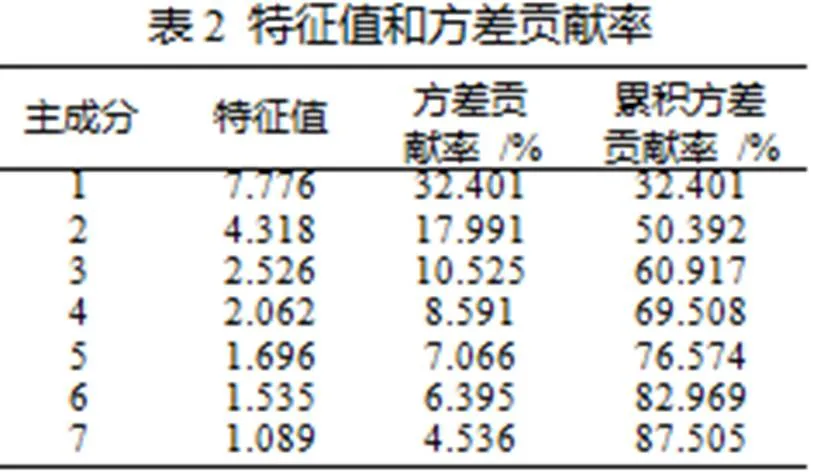

利用统计分析软件SPSS17.0对样本数据进行主成分分析. 首先进行了KMO和Bartlett检验,结果显示KMO>0.6且通过Bartlett显著性检验,表明评价指标体系及样本数据适合主成分分析. 在通过检验后,得到了相关的特征值、方差贡献率、累积方差贡献率等结果,按照提取特征值>1且累积方差贡献率>85%的原则,提取前6个成分作公共因子. 如表2所示.

第1主成分方差贡献率为32.401%,影响该成分的变量有人均社会消费品零售总额、非农产业从业人员比重、第三产业占GDP比重、人均年末储蓄存款余额、人口自然增长率、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入、人均GDP,这些指标集中反映了百姓生活水平和社会发展结构,因此可将第1主成分命名为经济和社会发展水平因子. 第2主成分方差贡献率为17.991%,其中包括工业企业全员劳动生产率、第二产业占GDP比重、单位GDP能耗,可将该主成分命名为工业发展程度因子. 第3主成分方差贡献率为10.525%,影响该成分的变量有实际利用外资额、人均财政收入、人均固定资产额,所以第3主成分可命名为投资活跃水平因子. 第4主成分方差贡献率为8.591%,人均拥有公共图书馆藏量、城镇人口医疗保险参保率、每公顷耕地农业机械总动力对该成分影响较大,该指标可用来评价城乡居民享受基本公共服务的程度,所以第4主成分可命名为基本公共服务水平因子. 第5主成分方差贡献率为7.066%,每万人口高中教育平均在校生数等指标在该成分上有较高载荷,该成分可命名为教育发展水平因子. 第6主成分方差贡献率为6.395%,影响该成分的变量主要有建成区绿化覆盖率、城市人均绿地面积,可将该成分命名为生态保护水平因子. 第7主成分方差贡献率为4.536%,影响该成分的变量主要有GDP增长率,可将该成分命名为经济增长速度水平因子.

3.2 综合得分计算

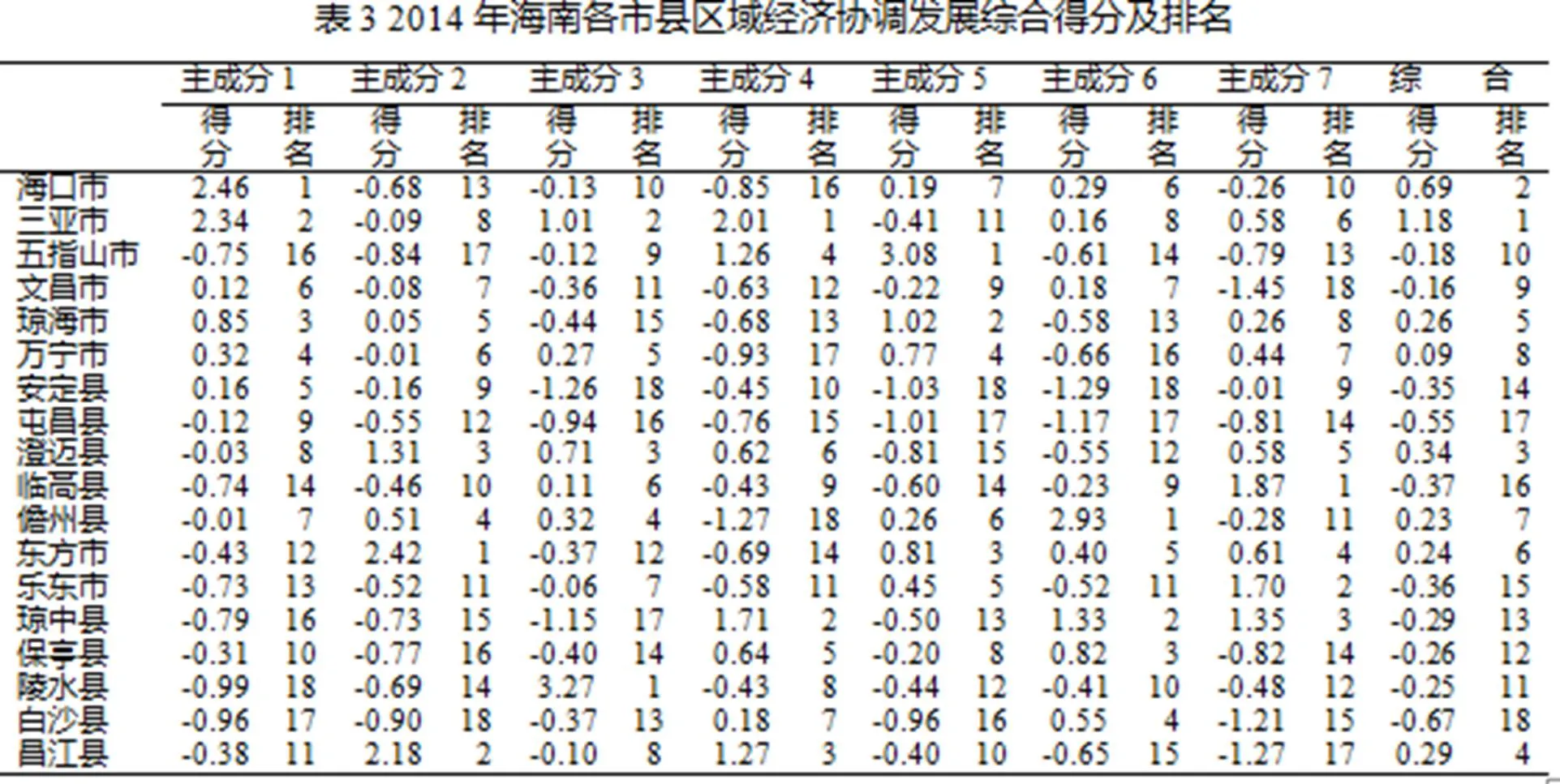

在完成因子分析后,通过SPSS软件得到了各市县在7个主成分上的得分F(其中r=1,2,….18;i=1,2,3,4,5,6,7). 计算综合得分需要确定每个主成分权重,为避免赋予权重的人为主观性,本文采用各成分的贡献率占累计贡献率的比重作为权数. 原因在于7个主成分对协调发展水平所能解释的变异能力不同,该方法确定的权重相对科学客观. 设W为主成分权重,i=1,2,3,4,5,6,7. 则各市县的综合得分=F×W(其中=1,2,….18;=1,2,3,4,5,6,7). 最后,笔者依据各主成分得分与综合得分对海南省18个市县进行排名,结果如表3所示. 综合得分高,说明该地区经济协调发展水平较高,否则发展水平较低.

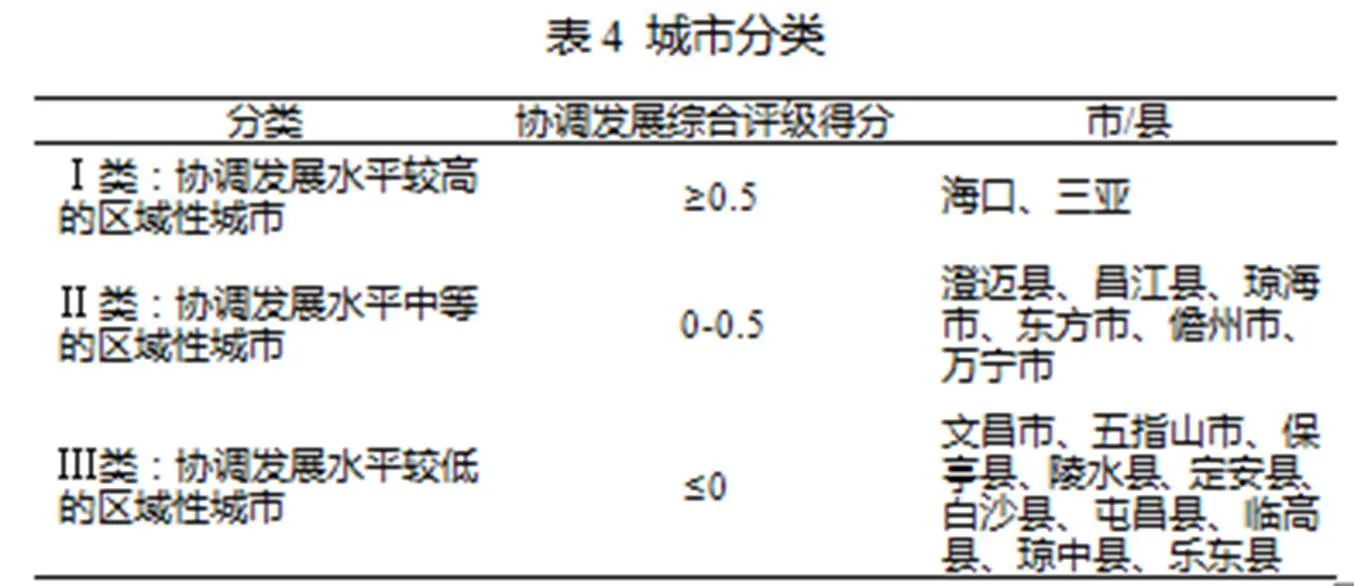

根据表3数据可将海南省18个市县分为三类. Ⅰ类:协调发展水平较高的区域性城市(综合得分≥0.5);Ⅱ类:协调发展水平中等的区域性城市(综合得分0~0.5);Ⅲ类:协调发展水平较低的区域性城市(综合得分≤0). 分类结果如表4所示.

从表3中可以发现:第一,总体上看,海南省各市县区域协调发展得分差别较大,说明各市县区域协调发展水平存在较大差异,区域协调发展水平最高的城市是三亚市,综合得分为1.18,区域协调发展水平最低的城市是白沙县,综合得分为-0.67. 其中,区域协调发展水平综合得分较高的是海口市、三亚市、澄迈县、昌江县、琼海市、东方市、儋州市、万宁市,得分均为正值;其次是文昌市、五指山市、保亭县、陵水县、定安县、白沙县、屯昌县、临高县、琼中县、乐东县,得分均为负值,区域协调发展水平较低. 第二,从系统内部来看,各市县的经济、社会、生态发展水平差异较大. 从每个市县各因子的得分可以看出,7个主成分上的排名差异较大. 例如,海口市的经济和社会发展水平因子得分排名前列,但工业发展程度因子得分排名靠后;三亚市在经济和社会发展水平因子、投资活跃水平因子、基本公共服务水平因子上的得分也位居前列,但教育发展水平、工业发展程度、生态保护水平仅处于中等水平.

4 结论及政策建议

基于上述分析,可以得出:一是本文构建的评价指标体系较为全面、合理地反映了海南省区域经济协调发展的现状,可行性和操作性较强,为测度和评价海南省区域经济协调发展水平提供了可行的思路和方法. 二是海南省区域经济协调发展水平综合得分处于-0.67~1.18之间,说明海南省各市县经济协调发展不均衡,存在明显差异,这与各地区的自然条件、经济发展水平、资源优势等有密切关系. 三是各市县在经济、社会、生态三方面的发展水平不均衡,导致整体协调程度偏低. 有的市县经济发展水平较高,但生态环境指标得分较低;有的市县环境保护做得很好,但经济或社会发展类指标得分偏低. 根据研究结论,提出以下对策建议:

一是促进发达市县带动不发达市县共同发展. 针对综合性和资源性城市,海口市和三亚市在旅游、交通、商贸等各方面处于领先地位,起带头作用. 因此,海口市、三亚市等发达地区要以自己为中心,加大与落后市县的合作力度,带动周边城市共同发展. 落后的临高县、琼中县、乐东县等地区要发挥后发优势,借助发达地区的辐射作用,与发达地区多种途径合作发展经济. 海南省西环高铁即将开通,届时临高、海口、儋州等地将形成“半小时经济圈”,带来同城效应. 较为落后的市县应抓住此契机,充分发挥交通区位优势,吸引投资助推跨城市置业,促进高端住房的发展,加大宣传促进文化及旅游业的发展[7].

二是注重经济、社会和生态三方面的均衡发展[8]. 经济增长是各区域协调发展的重要保障,社会发展水平是区域协调发展的基础,作为旅游特区,生态环境是区域协调发展的重要支撑. 在我国“一带一路”战略倡导下,海南省作为连接中国与海上丝绸之路其他国家的桥头堡,地理位置特殊,加上海南省与东南亚国家在气候、人文等方面相似,可以形成经济上的互补性,从而建成东南亚和内地市场的贸易集散地,为海南省经济稳定增长贡献力量. 在经济水平提高的同时,各市县应多关注社会民生问题,将更多的资金用于基础设施建设,促进资源合理配置,提高百姓生活水平. 作为国际旅游岛,旅游业是海南省的主流产业,生态环境的保护是重中之重. 借助旅游特区的建设契机,各市县在大力开发旅游资源时应最大程度保护原生态环境,降低破坏程度. 只有经济、社会和生态三者间均衡协调,实现可持续发展,才是真正意义上的区域经济整体协调发展.

三是充分发挥政府职能部门在各地区经济发展中的协调作用. 海南省应尽快出台区域协调发展的相关政策,制定总体规划、产业发展规划,明确各市县发展的功能定位、经济结构、战略性调整目标,建立区域统一大市场. 同时,各级政府在为地区经济的协调发展提供政策支持的同时,还要注重要素投入的区域协调性. 对于海南中部的几个经济较落后的市县,如白沙县、屯昌县、琼中县,要加大资金和人才等要素的投入力度,通过人才引进机制吸引优秀人才、通过政策倾斜拉动该地区基础设施建设、居民消费和企业投资. 在各级政府建立合作机制的基础上,打破地方垄断,实现信息共享,促进生产要素的自由流动[9].

[1] 苏 芳. 区域经济协调发展评价——以甘肃兰白地区为例[J]. 生产力研究, 2013(1): 110-111.

[2] 王雅洁, 戴景新, 高素英. 河北省区域协调发展评价研究[J]. 河北工业大学学报, 2012(12): 104-105.

[3] 李敏纳, 蔡 舒, 覃成林. 海南建省以来区域经济差异的测度与评价[J]. 海南大学学报, 2013(11): 118-119.

[4] 刘 翔, 曹 裕. 两型社会视角下的区域协调发展评价体系研究——基于长株潭城市群的实证分析[J]. 科学进步与对策, 2011(3): 108-109.

[5] 殷爱贞, 陈 洁. 山东省区域经济协调发展评价研究[J]. 甘肃科学学报, 2015(2): 27-28.

[6] 罗伟明. 基于熵值法的高等教育投入产出评价模型及其应用[J]. 科教导刊, 2011(8): 23-24.

[7] 宋帅邦, 李立叶. 新疆区域协调发展水平评价与分析[J]. 新疆农垦经济, 2014(7): 57-58.

[8] 刘周成, 黄浩杰. 江苏省区域经济发展水平评价研究[J]. 河南科学, 2013(12): 45-46.

[9] 徐浩鸣. 区域中心城市产业升级与区域经济合作的研究综述与趋势展望[J]. 经济师, 2015(2): 182-183.

(责任编辑:陈 丹)

Evaluating of Regional Economy Coordination Development in Hainan Province

TONG Zhen, XU Haiping

( College of Economics and Management, Hainan University, Haikou 570228, China)

The article evaluates synthetically regional economy coordination development level of 18 cities and counties in Hainan Province by evaluation index system, adopting principal component analysis method. Indicators are selected from three aspects as economy, society and ecological. The results show that the evaluation index system build in this paper has good feasibility, which can fully reflects the level of regional economy coordination development of Hainan Province; the comprehensive development level of Haikou and Sanya is far more than other cities and counties, with obvious regionalism; there are larger differences between different regions. Finally, this paper puts forward the suggestions to promote the region economy coordinated development in view of the actual situation of Hainan Province.

Regional economy; Economy coordination development; Principal component analysis; Hainan Province

F061.5

A

2095-4476(2016)02-0084-05

2015-12-17;

2016-01-19

国家社会科学基金重大项目(13&ZD158); 海南省自然科学基金项目(714260)

童 珍(1991— ), 女, 湖北襄阳人, 海南大学经济与管理学院硕士研究生.

许海平(1981— ), 男, 湖南衡阳人, 海南大学经济与管理学院副教授, 博士, 主要研究方向: 农业经济管理与产业经济学.