不以事小而不为 秦都咸阳城考古琐记

文 图/许卫红

不以事小而不为秦都咸阳城考古琐记

文 图/许卫红

许卫红 陕西省考古研究院研究员、秦都咸阳城考古队队长。从事考古工作27年,一直坚持在发掘的第一线。曾代表秦始皇陵兵马俑考古团队领取2009年西班牙阿斯图里亚斯王子奖·社会奖,2015年出版《说说秦俑那些事—秦始皇陵兵马俑一号坑第三次发掘记事》获国家新闻出版广电总局首届中华优秀传统文化普及图书。

偶遇这件石磬残块、这块陶盆残片,辨识出它们的前世今生,体验从“菜”到“肴”的收获,正所谓“不以事小而不为”。如果说城墙、路网、建筑布局是都城的骨架,那么在一次次的勘探中,在一片片的残器标本采集、辨识中,为骨架上增添了肉与魂。

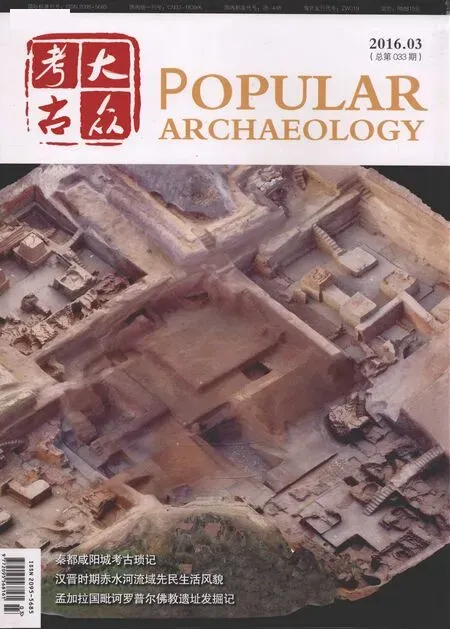

秦都咸阳城宫殿想象图

石磬残件

咸阳自公元前350年秦孝公始建,历经九代144年,包括了秦统一前后战国和秦代两个时期。孝公时期的咸阳城,宫室都在渭水北部。昭襄王时期开始向渭河以南发展,又架横桥以通南北,形成“渭水贯都”的格局。秦始皇时期广大宫室,都城规模史称“离宫别馆,亭台楼阁,连绵复压三百余里,隔离天日”,是一座规模空前的国际化大都市。整体的秦咸阳都城,四至大体应该为:北至今咸阳市底张镇眭村一带;南以终南山为界;西界在今渭城镇龚家湾一带至今周至县终南镇一带;东界至泾渭之交和今西安东南曲江池一带。

咸阳宫阙郁嵯峨,六国楼台艳绮罗。秦都咸阳城作为一座帝都,人们也许觉得这里的考古工作应该寻找高大的建筑、连绵的复道、宝鼎、金印,最好是密密实实的夯土城墙——尽管从20世纪50年代开始,咸阳城的考古工作就已经启动,但城墙一直杳无踪迹。

从2010年开始重新启动的秦都咸阳城大遗址考古工作,考古队员们的日常状态是一铲一铲的勘探、一处断面一处断面的踏查、一块残片一块残片的采集,这些工作没有石破天惊的“卫星”升空,于内于外难免时常会有少许失望。有道是不以事小而不为。找城墙、确定都城四界固然重要,但与愿相违的事也是人生常有,琐碎细节的发现,其实也值得一书,值得考古队员们为之骄傲。

秦都咸阳城遗址位置示意

石磬部位名称及石磬残件部位示意

安阳殷墟武官村大墓出土商代虎纹石磬

湖北随州曾侯乙墓出土编磬

磬是中国最古老的打击乐器之一,多为石质,最早的石磬发现于新石器时代晚期。其形制根据功用可分为单悬的特磬与成组使用的编磬,如山西临汾陶寺遗址出土特磬、河南安阳殷墟武官村大墓出土虎纹石磬、湖北随州曾侯乙墓出土编磬。《周礼•考工记》中《磐氏》描写了制磬的方法:“磬氏为磬。倨句一矩有半。其博为一,股为二,鼓为三。叁分其股博,去其一以为鼓博;叁分其鼓博,以其一为之厚。以上则摩其旁,以下则摩其端。”

石磬残件

2015年10月,在一处穿过咸阳城遗址宫殿区内的道路建设工地,考古队员见到一块略有形状的石头残件。出于职业的敏感,便连同附近的陶片采集回室内。到了这里,它们一并成为文物标本,在难以阻止的基本建设中“劫后余生”。众人摩挲、擦拭、评说,忽听有言道:“这是一块石磬。”自远古时期出现以来,石磬一直是重要的礼仪乐器,是上层贵族权力的象征,与金属乐器钟、镈等组合成为“金声玉振”。《孟子•万章下》:“集大成也者,金声而玉振之也。金声也者,始条理也;玉振之也者,终条理也。始条理者,智之事也;终条理者,圣之事也。”我们在秋风瑟瑟季节、暮霭沉沉之时,采集到的石头残块竟拥有尊贵的身份。

经过简单擦拭,其质地细腻如泥,呈墨黑色,整体磨制光洁的本质显露出来,这的确不是一件“凡器”。其边缘有“倒棱”,底内凹弧形,上有倨句势,属于石磬的股部。实测磬体厚3厘米,股下角98°。股上边较直,残长6.4厘米,复原长度在12.4厘米以上;股上角稍残,断茬新,应为近期形成,根据股下角与股边走势复原的股上角度数为80°左右。股博斜直,复原长度8.4厘米;底直线残长13.2厘米。股上边、股博及底打磨光滑,上边局部一侧边缘有竖向、细密、错乱的利刃制作痕迹,端及底亦有。这些痕迹有明显“聚团”成组的规律。旁两面除均有斜向细密的制作痕迹外,尚有大小不一的磕碰疤痕,尤其是其中一面近中区域,疤痕集中,大小形状较统一,小圆窝形,与另外一面的零散磕碰疤痕大小、形状都截然不同,应为使用痕迹。

为了证实上述目测的微痕信息,在西北大学杨璐老师、张晓英同学的帮助下,我们用日本浩视公司生产的KH-7700型超景深三位视频显微系统,在放大倍率0~7000倍、动态像素201万的条件下,对石磬的股博、股、旁等部位进行了超景深观察和拍摄。显微观察结果进一步补充了石磬制作、使用方面的信息。

从断裂的茬口可以看出,石磬的材质致密、细腻、坚硬,应为墨玉类石,其主要成分为透辉石、石墨、褐铁矿、云母、变质碳等,结晶粒度一般在0.001~0.01毫米。目前咸阳地区类似质地的石材多来源于富平地区,大约东距咸阳城遗址50公里。据清光绪《富平县志》载:“县北产矿石,诸郡县采者群至,可镌字、琢磨,人号墨玉”,“墨玉青石色重质腻、纹理细致、光洁如玉、极负盛名”,测相硬度4°左右,这里至今仍是著名的石刻之乡。战国时期属秦频阳县,秦厉共公二十一年(公元前456年)始设。秦始皇统一天下后属内史。县治故址在今富平县美原镇古城村一带。也许富平北山一带就是石磬的老家?

历年来秦都咸阳城遗址区经考古发掘的石质遗物非常少见,只有长陵车站手工作坊区发现2件、三座宫殿建筑发现36件,分别为石刀、石珠和磨石。此为采集石磬残件的价值之一。

秦文化礼乐方面的考古资料,包括秦始皇陵园丽山飤宫遗址出土的“乐府”钟、K9901陪葬坑中的百戏俑、K0007号水禽坑中似乎与乐器中的击筑、鼓瑟、掐筝等有关的骨质、青铜和银质小件器物以及兵马俑陪葬坑中作为指挥用器的钲、鼓。另外,西安相家巷出土了“乐府丞印”“左乐丞印”“左雍钟印”“外乐”“乐府钟关”等内容的封泥,时代为秦代,上限可早至战国晚期。西安市长安区贾里村神禾塬大墓出土“北宫乐府”石磬一件,墓主人最可能是秦始皇的祖母夏太后,时代为战国晚期或略晚。这些遗物的时代不会早于采集石磬。此为采集石磬残件的价值之二。

秦都咸阳城以渭河为界分南、北两区。北区包括咸阳宫在内的建筑中是否有神禾塬大墓石磬所言的“北宫”,似乎还有一些不确定性,但咸阳城北阪宫殿区一定有乐府机构。同时,“秦每破诸侯,写放其宫室,作之咸阳北阪上……所得诸侯美人钟鼓以充入之”,唐代诗人杜牧说“朝歌夜弦,为秦宫人”,两千多年前这里曾有非常繁荣的舞乐活动,采集到舞乐器具的石磬也属正常。因此,这件采集于秦咸阳城遗址宫殿区内有明确使用痕迹的石磬,应为秦王室宫廷用器,原本属于咸阳宫或北宫乐府所有。此为采集石磬残件的价值之结。

石磬残件表面微痕超景深观察

据《周礼•天官冢宰》记载:“施其功事。宪禁令于王之北宫。”郑玄注:“后之六宫谓之北宫。”战国时期的音乐机构存有两套系统,即奉常所属的“太乐”和少府所辖的“乐府”。“太乐”主要掌管宗庙祭祀、典礼仪式音乐。“乐府”主要掌管供帝王享乐的音乐。

陶片残片及陶文

秦俑“脾”字陶文

秦始皇陵园西侧远眺

“丽山飤官”建筑遗址,位于秦始皇陵西侧内外城墙之间。1981年9月,陕西省秦始皇陵考古队对其实施了抢救性发掘,出土大量陶器、瓦当等珍贵文物。所谓飤官,就是掌管宫廷饮食的官吏,是秦代九卿之一奉常的属官。“丽山飤官”掌管陵寝祭祀的膳食之事,供应始皇陵的祭品。他们像侍奉活着的皇帝一样,负责每天四次皇帝灵魂享用及祭祀活动的膳食。

带铭陶盆残片

同石磬残片一起带回的陶片,因为是一些典型的秦都咸阳城遗物,原本将其采集只是为了佐证石磬的年代。同样,不以事小而不为,陶片经清洗,辨纹饰,定器形,又有言道:“有字哎!”

这是一块陶盆上腹部的残片。刻文3字,从左向右分别释为“三”、“盎”、“酉X”。刻文的字体风格为秦篆,由尖锐工具在陶盆烧成后刻划,右边的刻文左部为“酉”,右部残可见有竖划余笔,应为某种酿造的物品名,或为“酢”。整体文字内容是对某种酿造物品名称和序次的标注。一般说,陶文刻于烧制前是制作者的标示,与秦人“物勒工名,以考其诚”的手工管理制度有关;陶文刻于烧成后,与器皿的用途有关。而酢,释义是客人用酒回敬主人,名词是“酬酢”,引申为朋友交往应酬。又多借为醋字,是调味用的酸味液体,盛醋的容器为“酢器”,含酸味的饮料为“酢浆”。盎,密切关联的名字是盎司,十分洋气的度量单位,常见于贵重金属的计量中,而其本为古代一种腹大口小的陶器,通“盆”。《说文》说其可做日常生活容器,《尔雅》说其做乐器称缶,《乐府诗集》以“盎中无斗米储”形容赤贫。三盎酢是说第三盆醋吗?这有点像山西人的节奏啊。

更为重要的是,类似格式、内容的陶文别说是在秦都咸阳城,就是在整个关中地区的秦汉遗址中也很少见。在袁仲一先生编著的《秦陶文新编》中收录陶文3419例,内容多为制作者信息的记录,涉及秦咸阳城的有长陵车站手工作坊区出土的“咸亭完里丹器”、“咸高里昌”等,涉及咸阳宫殿的有“咸阳巨鬲”、“咸阳成石”等等,也有随着热播的电视剧《芈月传》被翻出来的秦始皇陵一号兵马俑坑出现的“脾”字陶文,有人说这是两个字,左边是“月”,右边是“芈”,用以佐证兵马俑坑是宣太后的陪葬坑,不想想宣太后的名字怎么可能刻在一件模仿秦代普遍士兵的陶俑上呢?考古资料这样胡乱地牵扯也是让人无语。上述这些陶文都是地名或官署名加陶工人名的格式。在秦始皇陵园食官遗址出土的陶文中还有使用地点的内容,如“麗山飤官右”、“麗邑二升半八厨”,再联系到“三盎酢”,由此可推知陶器的使用有非常细化的“物权”区分。

无论是石磬残件还是“三盆醋”的陶文,可能都属于考古发现中所谓的“小儿科”,但不以事小而不为,惊喜之余发微博。有评论问:“该怎样区分这个是旧的刻痕还是后来有人捡到瞎刻的呢?”其实,这个问题很难以一句话说清楚。首先看的多了,就有了眼力,这和文物鉴定真假的“掌眼”是一个道理。再者,器物的造型和文字的风格要对上号,比如“酢”,虽然代表的是酸味液体,“盎”通“盆”,但要是真写成了“醋”,写成了“盆”,那就有问题了。而陶文在器物表面形成的刻划茬口,跨越上千年之后,比今人瞎刻造成的痕迹肯定要旧得多。

曾有老师教诲说,考古工作过程中要注意点滴细微的资料信息,拾到篮子里的都是菜。我常借此话鼓励为寻找咸阳城墙而纠结的队友。偶遇这件石磬残块、这块陶盆残片,辨识出它们的前世今生,体验从“菜”到“肴”的收获,再次搬出了前辈的这句话。如果说城墙、路网、建筑布局是都城的骨架,那么在一次次的勘探中,在一片片的残器标本采集、辨识中,为骨架上增添了肉与魂。

所谓不以事小而不为,故特为此小记。A