低渗透致密油藏层序地层学研究

——以松辽盆地南部十屋油田营城组为例

许君玉

(中国石化石油勘探开发研究院,北京100083)

低渗透致密油藏层序地层学研究

——以松辽盆地南部十屋油田营城组为例

许君玉*

(中国石化石油勘探开发研究院,北京100083)

层序地层学是以研究一套不整合面或与之对应的整合面为边界的、具有成因联系的年代地层格架内岩性间相互关系的一门学科。根据沉积学、层序地层学原理,依据岩芯、测井及地震资料,进行了各级层序单元的识别与划分,建立了研究区各个层序界面的识别标志,进行了层序地层划分对比。将十屋油田营城组划分为1个2级层序,4个3级层序和38个4级层序,识别出了3种4级基准面旋回层序的基本类型。在单井及联井剖面相分析基础上,总结了各层序地层单元特征,找出了研究区生油岩和储集层所在的层序地层位置,为研究区及同类盆地的研究和有利区带的预测提供了理论依据。

层序地层学;基准面旋回;层序界面;十屋油田

层序地层学自20世纪80年代中后期引入我国,经历了30余年的认识与实践,其理论和研究方法已逐步被我国大多数地质工作者所接受并在石油勘探中取得了较好的应用效果。应用层序地层学技术对松辽盆地南部进行了广泛的研究,取得了多项成果[1-5]。以前的研究多为中浅部地层[6-9],随着油气勘探的不断深入和工业性油气流越来越多的发现,深部油气藏的勘探已成为重点。根据层序地层学理论,研究了深部地层营城组的层序地层学特征,对营城组地层进行了等时划分与对比,建立了层序地层格架,分析了各个层序地层单元的特点,为储层精细描述、油气预测打下良好的基础。

1 十屋油田营城组层序界面的识别

层序是以不整合和与之对应的整合为界的一套相对整一有成因联系的地层序列。层序边界的形成代表了某一时间段在一定地区的沉积间断,其上下沉积岩层在岩性、沉积相组合、地震反射特征、测井曲线上都会产生一些特殊的响应,这些响应可以单独或多个一起作为识别层序边界的良好标志。因此,层序界面的识别是根据地震剖面和测井曲线及岩芯和录井资料综合进行分析的。

1.1地震相层序界面识别

地震层序是沉积层序的地震响应,它能够识别地层的不整合面。根据地震反射波终止关系(上超、削蚀和顶超)识别不整合面和与之对应的整合面是划分地震层序的基本方法[10]。

上超是指原始地层沿上倾方向依次超覆在原始倾斜更陡的界面上,它表示在水域不断扩大的情况下逐层超覆的现象,这是老的层序结束后新的层序发育的标志,是层序底界面的可靠标志[11-12]。

削蚀是层序顶部的反射终止方式,它既可以是下伏倾斜地层顶部与水平或倾斜地层的终止方式,又可以是水平地层顶部与上覆地层沉积初期因河流下切而造成的下伏地层的反射终止方式,说明在下伏地层沉积之后,经过了强烈的构造运动或切割侵蚀,它出现在层序顶界面,是划分层序的可靠标志[12-13]。

1.2测井相层序界面识别

测井资料具有精度高、连续性强的特点,广泛应用于层序地层的研究中[14-18]。测井层序界面识别是根据层序界面在测井曲线上有不同于层序内部的测井响应而识别的。层序界面在测井曲线的形态上有明显的反映。一般有2种情况,一种情况是测井曲线基值发生明显改变,由于层序界面上下地层岩相和压实作用发生较大差异,因而其测井曲线的基值就会发生明显的改变,在基值改变的转折点上,为不整合面或较大沉积间断面;另一种情况是当测井曲线形状为进积的“漏斗形”变为加积的“箱状”或退积的“钟形”时,其变化处是冲刷侵蚀面,往往是层序界面的标志。

2 十屋油田营城组层序级别确定

层序级别根据基准面旋回确定。根据前人研究成果,松辽盆地的基准面旋回可分为长期旋回、中期旋回和短期旋回。长期基准面旋回的形成、发育及衰减与不同时期的构造幕有关[19]。长期基准面旋回的界面对应大的区域构造事件。中期基准面旋回主要是依据基准面特征以及地层旋回内短期旋回的叠加样式确定,一个中期旋回相当于层序地层单元的三级旋回,即一个层序。短期地层的旋回由进积、退积、加积的地层单元组成,短期旋回主要依据相的结构与相序变化确定。短期旋回是中期旋回的组成单元,一个短期旋回相当于层序地层单元的“准层序”[19]。

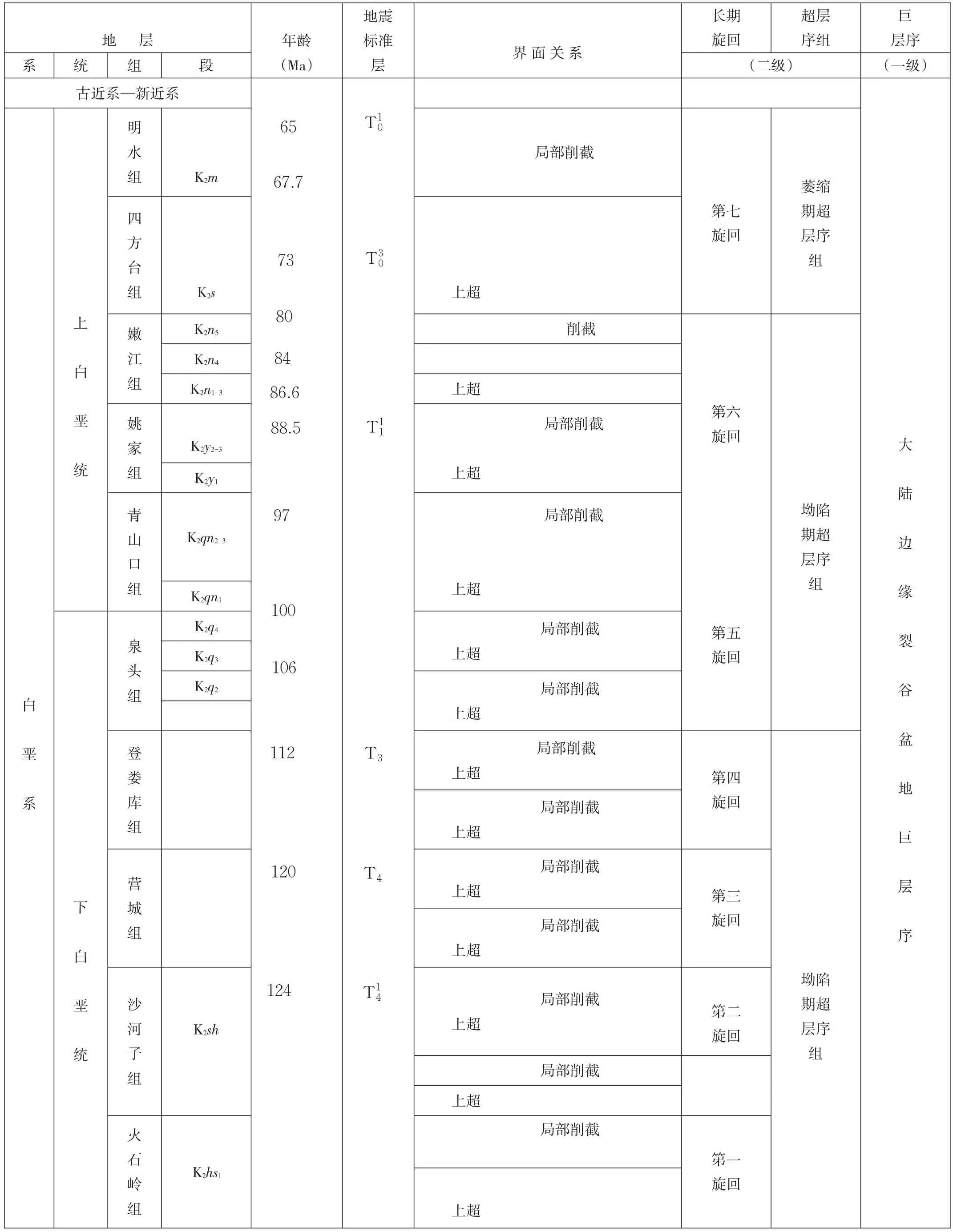

松辽盆地晚侏罗世—白垩纪地层在断陷、坳陷和萎缩阶段发育了8个较大的区域不整合面,在地震剖面上对应的地震标准层为T5、T42、T41、T4、T3、T11、T03、T01(表1)[19]。长期旋回自下而上发育7个旋回,其中营城组位于第三旋回,对应的地震标准层为T41和T4,经历的年龄为124-120=4(Ma),与其下部的沙河子组和上部的登楼库组均以上超和削截的不整合接触。前人研究表明[20],地震剖面上的削截和上超反射终止现象为反映地层不整合面的2级层序界面特征;另一方面,营城组经历的地层年龄4Ma也为二级层序范围[21]。因此,整个营城组可划分为1个2级层序,对营城组层序的划分,实际上是在2级层序范围内划分出3级和4级层序。

3 十屋油田营城组层序的地层划分

研究区内综合应用录井、岩芯、测井曲线和地震资料,将十屋油田营城组划分为4个3级层序,38个4级层序。

3.14级层序

4级层序是划分的短期基准面旋回层序,它记录了短期基准面旋回内可容纳空间由增大到减少的地层响应过程。根据地层岩芯、录井、测井的实际资料,识别出了3种4级基准面旋回层序的基本类型,即向上“变深”的非对称旋回、向上“变浅”的非对称旋回和向上“变深”复“变浅”的对称旋回。

3.1.1向上“变深”的非对称旋回

这种类型发育在三角洲前缘水下分流河道沉积区,为研究区普遍的沉积层序类型。这种类型是层序中仅保存上升半旋回的沉积记录,在下降半旋回中由于河道的侵蚀作用而没有保存其沉积记录。分为高可容纳空间和低可容纳空间2种情况,高可容纳空间的沉积组合为冲刷面或岩相突变面→水下分流河道→水下分流间湾→冲刷面,表明伴随着基准面上升和可容纳空间的增大,地层沉积具有向上变细变薄的沉积方式向垂向加积转化的过程。这是由于沉积速率与基准面上升速率几乎相等,基准面下降时对沉积物的冲刷侵蚀作用较弱,水下分流河道的横向迁移作用也较弱,因而上升半旋回的沉积记录得到了完整保存。低可容纳空间的沉积组合为由一系列向上变细的水下分流河道组成,表明在基准面上升和可容纳空间增大的过程中,地层沉积周期性地出现向上变细变薄的沉积方式。

3.1.2向上“变浅”的非对称旋回

这种类型发育在三角洲前缘河口坝和远砂坝沉积区,在研究区河口坝和远砂坝的发育低于水下分流河道的发育。这种类型是层序中主要保存下降半旋回的沉积记录,上升半旋回表现为欠补偿沉积或无沉积的间断面。垂向上主要由河口坝、远砂坝、席状砂、水下分流间湾组成,或由泥岩、粉砂岩逐渐过渡到粗砂岩,单个砂体具有粒度向上变粗的反韵律特征。表明伴随着基准面下降和可容纳空间减少,沉积物增多、沉积厚度变大、粒度变粗、水体变浅的进积过程。

3.1.3向上“变深”复“变浅”的对称旋回

这种类型是水下分流河道和河口坝沉积均有发育,层序中同时发育基准面上升半旋回和下降半旋回的沉积记录,其沉积旋回为向上变深之后又变浅的对称性旋回。这种情况在研究区不发育。

3.23级层序

通过对4级层序的研究与划分,研究区内识别出了4个3级层序,自下而上分别命名为SQ1、SQ2、SQ3和SQ4,这4个3级层序的界面为区域性冲刷侵蚀面和最大湖泛面,区域性侵蚀冲刷面代表3级层序基准面下降到最低点位置时发育的具有一定规模的冲刷面,一般为河口坝与水下分流河道的界面,最大湖泛面为3级层序基准面上升达到最高点位置时的前三角洲或滨湖沉积的顶面。

3级层序基准面旋回是在4级层序基准面旋回的基础上划分的,其上升半旋回主要由一系列代表水体逐渐加深的4级基准面旋回层序叠加而成,下降半旋回主要由一系列代表水体逐渐变浅的4级基准面旋回层序叠加而成。3级层序基准面旋回SQ1由8个4级层序基准面旋回叠加而成,SQ2由12个4级层序基准面旋回叠加而成,SQ3和SQ4均由9个4级层序基准面旋回叠加而成。每个3级基准面旋回的顶、底界均为由侵蚀冲刷面组成的层序界面。一般底部为河口坝,顶部为水下分流河道,内部由水下分流河道、水下分流间湾、河口坝、远砂坝、席状砂、滨浅湖泥及半深湖—深湖泥岩组成。

表1 松辽盆地地层与长期旋回划分表[19]

3.32级层序

2级层序由3级层序叠加而成。通过对4级、3级层序的研究与划分,研究区划分为1个2及层序。上升半旋回由3级基准面旋回SQ4、SQ3和SQ2的上升半旋回组成,下降半旋回由SQ2的下降半旋回和SQ1组成。整个2级层序就是1个由漏斗形和钟形组成的长期基准面旋回。

4 3级层序地层内砂体与油气分析

4.1SQ1层序

SQ1层序沉积时期是水体下降时期,水体较浅,物源供给充足。底界为营五段底部,顶界为营五段顶部,与上部层序的分界为侵蚀基准面。SQ1层序由9个4级层序组成,主要发育扇三角洲沉积。由于扇三角洲是在近物源、快速堆积下形成的,因而岩性粗,磨圆度、分选性较差。研究区北部和东南部发育扇三角洲沉积,西南、西北和东北部发育半深湖沉积。扇三角洲前缘水下分流河道在整个SQ1中下部普遍发育,粒度粗,厚度大;上部发育河口坝,顶部发育席状砂,顶部的东南部局部发育前扇三角洲。岩性自下而上逐渐变细,扇三角洲前缘水下分流河道和河口坝是重要的岩相类型。SQ1层序在研究区发育重要的储集层。

4.2SQ2层序

SQ2层序沉积时期,水体由开始上升到上升到最大位置。水体加深,物源供给匮乏,水体能量减弱,沉积物粒度变细,整体呈欠补偿环境特征。SQ2层序底界为营五段顶部,顶界为营四段顶部,局部井在营四段上部,与上、下部层序的分界为侵蚀基准面。SQ2层序由9个4级层序组成,研究区大部分面积发育半深湖—深湖和滨浅湖沉积;半深湖—深湖沉积在研究区西南部,滨浅湖沉积在研究区东部、西北部和南部偏东。北部和东部偏南为辫状河三角洲沉积。这一时期沉积了巨厚的生油岩,是研究区重要的生油层。

4.3SQ3层序

SQ3层序形成于水体下降时期,其底界为营四段顶部,顶界在营三段顶部附近,与上、下部层序的分界为侵蚀基准面。SQ3层序由12个4级层序组成。研究区分选性、磨圆度较好,西北部为辫状河三角洲前缘的水下分流河道、河口坝、席状砂沉积,东部、南部及东南部为滨浅湖沉积,西部的中部为辫状河三角洲的水下分流间湾沉积。辫状河三角洲前缘的水下分流河道、河口坝、席状砂沉积微相是研究区又一重要储集层类型,该层序储集层发育。

4.4SQ4层序

SQ4层序也是形成于水体下降时期,底界为营三段顶部,顶界为营一段顶部,与上、下部层序的分界均为侵蚀基准面。SQ4层序由8个4级层序组成。研究区西南部为辫状河三角洲前缘水下分流河道、河口坝、远砂坝、席状砂沉积,北部为滨浅湖沉积,东南部及其过渡带为辫状河三角洲的水下分流间湾沉积,该层序也是重要的储集层发育区。

5 结论

(1)以地震、测井和地质相结合的方法对研究区进行了层序地层研究。对研究区进行了层序界面的识别,将研究区划分出了1个2级层序,4个3级层序,38个4级层序。并识别出了3种4级基准面旋回层序的基本类型,即向上“变深”的非对称旋回、向上“变浅”的非对称旋回和向上“变深”复“变浅”的对称旋回,并对每种旋回特征进行了分析。

(2)选择了典型剖面进行了层序地层研究。从划分出的4个3级层序SQ1—SQ4看到,SQ1为扇三角洲和滨浅湖沉积,SQ2主要为滨浅湖和半深湖—深湖沉积,SQ3和SQ4均为辫状河三角洲和滨浅湖沉积。其中SQ2的滨浅湖和半深湖—深湖沉积发育重要的生油岩沉积,其余3个3级层序的扇三角洲、辫状河三角洲的水下分流河道、河口坝、远砂坝是重要的储集层类型。

[1]刘鸿友,沈安江,王艳清,等.松辽盆地南部泉头组—嫩江组层序地层与油气藏成因成藏组合[J].吉林大学学报:地球科学版,2003,33(4):469-472.

[2]邹才能,薛叔浩,赵文智,等.松辽盆地南部白垩系泉头组—嫩江组沉积层序特征与地层岩性油气藏形成条件[J].石油勘探与开发,2004,31(2):14-17.

[3]柏涛,徐志伟.层序地层学在隐蔽圈闭预测中的应用——以松辽盆地南部为例[J].吉林大学学报:地球科学版,2004,34 (1):73-77.

[4]王颖,王英民,赵志魁,等.松辽盆地南部泉头组四段—姚家组西部坡折带的成因及演化[J].石油勘探与开发,2005,32 (3):33-36.

[5]孙钰,钟建华,姜在兴,等.松辽盆地南部坳陷期层序地层研究[J].中国石油大学学报:自然科学版,2006,30(5):1-6.

[6]王始波,任延广,林铁锋,等.松辽盆地泉三、四段高分辨率层序地层格架[J].大庆石油地质与开发,2008,27(5):1-5.

[7]辛仁臣,张翼,张春卉,等.松辽盆地中部含油组合高精度层序地层格架分析[J].地层学,2008,32(4):389-396.

[8]胡治华,马艳荣,杨伟,等.松辽盆地北部泉三段河流相层序地层界面识别研究[J].西部探矿工程,2011(2):136-142.

[9]侯艳平,任建业,任延广,等.松辽盆地北部姚家组一段层序地层格架及形成机制[J].石油与天然气地质,2008,29(4):466-470.

[10]陈贤良,纪友亮,樊太亮,等.松辽盆地七棵树油田沙河子组层序地层格架与油气关系[J].现代地质,2013,27(4):968-977.

[11]池秋鄂.层序地层学原理及在油气勘探开发中的应用[M].北京:石油天然气集团公司经济和信息研究中心,1999:8-24.

[12]蔡希源,李思田.陆相盆地高精度层序地层学—隐蔽油气藏勘探基础、方法与实践[M].北京:地质出版社,2003:31-66.

[13]高先志,李敬生,李晓光,等.辽河西部凹陷兴隆台—马圈子地区沙三段层序地层研究[C]//油气层序地层学新进展——全国第四届油气层序地层学大会学术论文集,北京:石油工业出版社,2005:68-77.

[14]徐红.测井高分辨率层序地层分析方法[J].西安科技大学学报,2010,30(4):457-461.

[15]郭小燕,王成,于雷.测井资料识别层序的方法及问题讨论[J].西部探矿工程,2011(2):67-70.

[16]闫建平,蔡进功,赵铭海,等.测井信息用于层序地层单元划分及对比研究综述[J].地层学杂志,2009,33(4):441-450.

[17]范佳佳,安志渊,朱键,等.测井资料在层序地层识别中的应用探讨[J].能源与节能,2012,84(9):113-114.

[18]Ndongami L.Hinsai.测井资料在层序地层学研究中的应用[J].内江科技,2008(6):10-11.

[19]杜玉山,罗群.“层序等时格架—旋回分级控制”联合地层划分对比法及其应用——以松辽盆地太东—宋芳屯地区为例[J].石油天然气学报:江汉石油学院学报,2009,31(2):161-165.

[20]赵波,张顺,林春明,等.松辽盆地坳陷期湖盆层序地层研究[J].地层学杂志,2008,32(2):159-168.

[21]Vail P R,Bowman S A,Eisner P N,et al.The Stratigraphic Signatures of Tectonics,Eustasy and Sedimentology:An Overview [A].Einsele.Cycles and Events in Stratigraphy[C].Berlin,Heidelberg:Springer 2 Verlag,1991:617-659.

TE34

A

1004-5716(2016)07-0026-05

2015-07-15

2015-07-29

许君玉(1964-),女(汉族),山东潍坊人,高级工程师,现从事油气勘探研究工作。