“抗战歌曲”学习笔记(续篇)

——再论“抗战歌曲”与民间音乐的联系

于林青

(广东 广州 510600)

·中国音乐史·

“抗战歌曲”学习笔记(续篇)

——再论“抗战歌曲”与民间音乐的联系

于林青

(广东 广州 510600)

文章是《“抗战歌曲”学习笔记》的续篇,是作者长期学习与研究“抗战歌曲”的心得体会。说是“续篇”,其实是在同一个大题目之下,做一些不同的小文章。它虽然以“抗战歌曲”与民间音乐的联系为副题,实则以此入手,引伸对一系列新问题的看法,例如对“抗战歌曲的分类”,即一类为有民间音乐作为根据的创作歌曲,另一类为没有民间音乐作为根据的创作歌曲。而这第二类中,又可分为强调音乐的民间风格与强调音乐的时代特点两种。其中强调时代特点的一种,又偏重向西洋音乐的学习和借鉴,从而形成两种不同的创作方法和方式,也就形成了两种不同风格的“抗战歌曲”。作者还进一步提出了“抗战歌曲”中的“说唱音乐”因素、“抗战歌曲”中的“时代音调”等问题。对于这些问题,作者特别强调要独立思考。这种独立思考要排除多种干扰,首先是要排除自身的好恶偏见,不能以自己的好恶为标准,对不同类型的“抗战歌曲”妄加褒贬;其次是要排除一切旧有资料的干扰,重新听歌读歌,重新翻阅资料,自己去悟,不人云亦云;其三是要尊重历史和人民的选择。抗战胜利已70多年了,对诸多问题都是可以弄清楚的。应该特别相信,那些被历史留下的、被人民忘不了的“抗战歌曲”就是值得大家学习和继承的宝贵遗产。

抗战歌曲;民歌;说唱音乐;时代音调

1978年,为成立“聂耳·星海学会”,当时负责筹备工作(后来担任总干事)的程云同志,要我试写一篇《试论星海同志的歌曲作品与民间音乐的联系》[1],那当是我学习与研究“抗战歌曲”的开始,这里既是“试写”,又是“试论”。

2015年,在“纪念抗日战争胜利70周年”活动期间,随着活动的深入,我又写了一篇《“抗战歌曲”学习笔记——写在纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年之后》[2]。这篇文章,虽然已涉及到不少方面的问题,但从学习与研究的角度看,仍有不少问题没有说清楚。于是,就只能再学习、再研究,于是,又有了这一个“续篇”和“再论”。

一、“抗战歌曲”与民间音乐的普遍性联系

“抗战歌曲”与民间音乐的联系,在“抗战歌曲”创作中,是一个带普遍性的问题。其实,这个问题,早在写《试论星海同志歌曲作品与民间音乐的联系》一文时,就应该说得清楚的。既然知道星海同志的歌曲作品是如此,只要稍加联想,扩展到更多的“抗战歌曲”就行了。为什么没有这样做?还是因为自己没有认识清楚,所以,就犯了哲学家们常说的“只见树木,不见森林”的错误,那看法自然有所偏颇。

几十年后,经过更多的接触“抗战歌曲”,不要说理论上早已看清楚,就是感性上也早已形成了现在的看法。我可以毫不夸张地说:每一首“抗战歌曲”,只要能在一定范围内传唱,它就肯定与民间音乐有这样那样的联系。

在这一点上,到目前为止,我仍然认为星海同志的歌曲作品,是做得比较好的。他不仅有理论认识,也有艺术实践;他不仅自己那样做,也教导他的学生和同事们那样做。例如,他在学成归国之初,就曾明确地说:“中国民歌的丰富,可以比世界任何一国为多,而且集中”。并认识到,“要获得民族解放战争的胜利,必须创作大量大众化的战歌,要创造,必须研究民歌”,“因为民歌是人民的歌”。[3]

因此,1938年,他在武汉创作《赞美新中国》(光未然词)时,就曾明确地说,这首歌是他“最初的民族化、艺术化的作风的尝试”[4]133;1939年,在延安创作《生产大合唱》时,仍然说是“第一次尝试民族形式,进步技巧的作品”。[4]135

他不仅自己那样做,还把贺绿汀同志创作的《保家乡》一歌,视为“抗战以来一首很好的民歌”,并把张寒辉的《松花江上》《打夯歌》、马可的《白沙河畔》《守黄河》、程安波的《十杯茶》、吕骥的《开荒》《大丹河》、向隅的《红缨枪》、舒模的《军民合作》、洛宾的《洗衣曲》、沙梅的《我要去当兵》《打回东北去》、……都认为是“研究民歌的结果”[3]。

从这段引文,我们也不难看出,在“抗战歌曲”创作中,与民间音乐的联系,确实是一个带有普遍性的现象和规律。

如果说,这段引文中所提到的歌曲作品,仅仅是解放区的歌曲作品的话,我还可以补充一些属于“国统区”的作曲家的作品。

我首先说到的就是刘雪庵。他不仅在抗战初期就编印了《抗战歌选》,后来还编印了一本《民歌选集》。他在序言中,明确地讲到了他对民间音乐,以及民间音乐和音乐创作的关系的看法,他说:

民歌为什么为人民所濡染喜爱?因为朴实诚恳、亲切明朗,是人民自己意识的表现,生活的反映,是千百代的锤炼,是与人民自己的呼吸合拍,而且血肉相连的东西。……我们中国的新音乐工作者就应该深入到人民大众中去生活,发掘民歌,研究民歌,丰富其内容,充实其技术,把老百姓的东西拿进来加工后,再还给老百姓。……以适应中国人民的需求为前提,运用近代进步的科学的音乐理论与技术,来创造为其他国家作者所不能写的,具有中国民族风格的音乐,然后以独特的姿态进而屹立于世界乐坛。[5]28

尽管这个序言写于1946年,如果能结合他的歌曲作品加以思考,难道不能给我们带来有益的启发么?

例如他传唱至今的《长城谣》(潘孑农词),据说是他到喜欢收集民歌的著名诗人安娥家里,学得一首山西民歌。后来,他以这首民歌为根据,创作这首极具民族风格的优秀“抗战歌曲”。[6]

谱例1《长城谣》,刘雪庵曲,潘孑安词

这里他不仅吸收了民歌的音调,还在结构上也沿用了民间音乐中常见的“隔山应”的方法,就是说,他的开始句与结束句是相呼应的。

此外,我还想补充说到陈洪。陈洪也是我国早期出国学习音乐的作曲家之一,并在抗战初期写出了《冲锋号》《上前线》等著名歌曲,但由于对当时的“新音乐”运动持有不同看法,所以后来曾陆续受到一些人的点名批评,因此,后来的年轻人对他感到陌生。其实,他不仅写了一些歌曲作品,在我的学习和研究中,还发现,他也像诸多作曲家一样,非常重视向民间音乐学习,只是方法多有不同。

例如,他最初发表在《广州音乐》和《易声歌集》的作品,有一个特别的注释,即:歌词中“亡国奴该不该我们做,只看这一遭?”一句,其中“这一”二字要拼成一个音唱(见谱例2)。这个注释是1959年我在中央音乐学院进修时,从一本内部教材上读到的。[7]当时我并不明白这种写法的意义,也见许多出版物干脆就不管作者的注释,直接成“这一遭”。经过多年的学习,我才知道,这是我国民族语言中常见的“连读”方式,如北京话中的“不用”,读作“甭”。如果不是很重视学习民间艺术、民族语言的作曲家,恐怕是不会用这种写法的吧!因此,我把它视之为:歌曲创作与民间音乐联系中的深层联系,它更隐蔽,也更内在,但也更能看出作曲家的良苦用心。

谱例2《冲锋号》片断,陈洪词曲

二、“抗战歌曲”与民间音乐的多样性联系

“抗战歌曲”与民间音乐的联系,表现在更多方面,也表现为各种不同的方式。

1.从“记谱填词”到“略加修改”

这个问题从表面上看似乎很简单,根据需要,有了新词,选用某个合适的民歌进行填词,有不合适略加修改就行了。这一点,不仅是民歌发展的正常现象,也是民族音乐发展的传统。联系到歌曲创作,如果需要,连外国歌曲都可以拿来填词(如“学堂乐歌”)。因此,在人们眼里是一种司空见惯了的事情。例如,上世纪50年代,在编辑《中国工农红军歌曲选》时,同行们都说,那时缺乏专业音乐工作者,所以多数红军歌曲都是民歌填词,或以苏联歌曲填词。

但是,到了抗日战争时期,有大批的专业音乐工作者投身其中,为什么还会出现大量的民歌填词或民歌改编歌曲呢?这就要认真思考,深入研究了。我以为,这正是歌曲创作中,民族意识和群众观点的具体表现,它完全是为了民族、为了抗战。像这样的以民歌填词的方法创作的“抗战歌曲”,我可以随手列出一大排,他们不仅数量多,而且流传久远。例如:

1935年有《三大纪律八项注意》*这首歌原说由大别山民歌《土地革命成功了》填词,后经我调查,它当时根据《德皇威廉练兵曲》填词,请参考拙著《中国优秀歌曲百首赏析》。;1937年有《抗日将士出征歌》《男女一起上前线》(李劫夫填词);1939年有《军队和老百姓》(张达观填词);1942年有《秋收》《左权将军》;1943年有《东方红》(李有才、公木填词,后有贺绿汀、李焕之改编版)、《咱们的领袖毛泽东》(孙万福填词)、《绣金匾》(汪庭友填词)、《献花》《解放区的天》(刘西林填词);1945年有《边区十唱》(张寒晖填词)。

这个曲目我还可以继续开列下去,但我真正想说的是:你可不要小瞧这些民歌填词歌曲,他们中的任何一首,他们的影响之大,都比我们诸多“著名”作曲家所谓的“创作歌曲”影响要深远得多吧!

不仅如此,这种民歌填词的创作方式,一直还在延续着。例如,粉碎“四人帮”之后,不就很快有人以山西民歌《交城的山,交城的水》填词歌颂华国锋么?还有,到了2016年的春节,习总书记到井冈山视察,不是也有一群大婶大妈,用《南泥湾》填词,欢迎习总书记么?我倒是从这一现象,看到了我国民歌的无限发展前景。

你看那首《东方红》,它硬是从一首普通的民歌(你甚至还弄不清它到底是陕北民歌还是山西民歌),发展到世人皆知的歌唱领袖毛泽东的伟大颂歌了!

至于说到民歌填词中的“略加修改”和改编,这可能是一个很难界定的说法,但我相信,绝大多数从事作曲的人,都会有各自心中的标准。在我看来,所谓“略加修改”应该属于“微调”一类,就是说,为了适应新填歌词的需要,为了词曲的最佳结合,为了方便群众演唱,可以任由填词配歌的人,对原民歌进行“略加修改”。既是“略加修改”,就不能伤筋动骨,例如改变曲调的结构、调式等。其实就是改变了曲调的结构、调式,也不可怕,那就进入了“民歌改编”一类了。

在我的学习和研究中,还有一种粗浅的认识,那就是不可把“抗战歌曲”中的“民歌填词”一类,与古代诗词和曲艺、戏曲中曲牌音乐一类混为一谈,因为,这里说的是歌曲创作呀!

2.民歌改编

说到民歌改编,在“抗战歌曲”中,同样有许多成功的范例。其中,由贺绿汀、李焕之改编的《东方红》就是群众熟悉的,只是李焕之的改编在建国之后,这里仅是为了说明问题。他们这两个版本,贺绿汀强调了“衬词”(“呼儿咳呦”)的发挥和变化,李焕之则强调了调性与和声的变化。

此外,给我留下深刻印象的还有:

(1)1934年由任光改编的《新凤阳歌》,1936年改编的《新莲花落》

据很多资料都说是根据安徽民歌和河北民歌改编的,这种说法并不完全错,但据我所知,《凤阳歌》和《莲花落》都是古老的曲牌,就是说,因为这两首民歌有更多的人填过词,经过传唱逐渐规范化,且有了过门和前奏等,因此就进入了曲牌音乐的范畴。我们知道,任光也是我国早期到法国学习音乐的作曲家之一,回国后,已有了《渔光曲》等成名作。他能选择这两首曲牌进行改编,恐怕定有其特殊的原因。他敢于在曲牌名之前多加一个“新”字,更加耐人寻味。

就我目前的认识,自然是新在内容,但是,它在音乐上的变化,同样值得我们注意,特别是,他还能尊重曲牌音乐的发展变化规律,既做到保留“曲牌筐格”,又做到保留“曲牌主腔”,在这种情况下,它的任何变化都是非常可贵的呀!

谱例3-a《新凤阳歌》

谱例3-b《新莲花落》

(2)1937年有张曙的《卢沟桥问答》

我们都知道,这首歌是为田汉的话剧《卢沟桥》创作的插曲之一,以河北民歌《小放牛》改编。但它的影响早已超过了话剧本身,我以为,这当是音乐魅力的具体体现了。如果我们能联系张曙的《日落西山》《丈夫去当兵》等作品一并思考,他的这些作品和民间音乐的联系,就更能看得清楚一些。

(3)1937年还有阮若珊、李林的《沂蒙山小调》

这首歌,曾长期当作山东民歌传唱。其实,它是一首经过不同人填词改编过的民歌改编作品。据我所知,它的原名是《十二月调》,抗日战争时期,由八路军抗大一分校的文艺工作者改编成一首《打黄沙会》,以配合对当时鲁南地区的反动武装和反动会道门的斗争。

但有一天,我在干休所的院子里散步,偶然碰到住在同一个干休所的老作曲家肖民同志,他问我看了电视剧《英雄孟良崮》没有,并说那段生活他很熟悉,特别说到在渡河的紧急关头,群众架起人桥,让子弟兵从肩上通过,这时,音乐中出现了以人声哼鸣的《沂蒙山小调》,煞是感人!……我当即问到他这首歌的事,他说:这首歌在抗日战争时期最先填词的就是抗大一分校的戏剧工作者李林同志和他的夫人阮若珊,因为一分校变为随营学校,所以就与肖民同志所在的115师合并,这样,他们就成为一个单位的人了。他曾经亲自听李林同志讲,这首歌,是他们在东北工作时,从当年闯关东的山东人那里记录来的,填词时并未对曲调作太多的修改等。

后来,我又从一个资料中读到,由李劫夫记谱填词的《新河间调》,曲调与《沂蒙山小调》非常近似,这就有了同一曲调流传于冀鲁两地,音乐工作者分别进行了填词改编的现象。

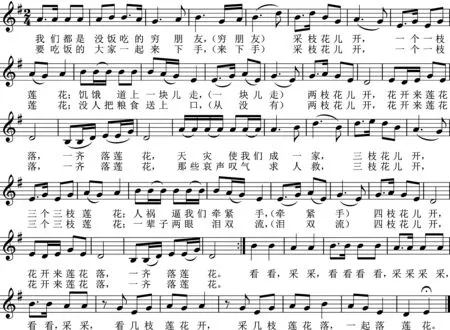

谱例4-a《沂蒙山小调》,李林曲,阮若珊词

谱例4-b《新河间调》,李劫夫词曲

这里,如果我们把两个谱例放在一起,加以比较、分析,恐怕不难发现,两首歌在填词改编时所使用的方法和艺术上的追求还是有所不同的。因为,我们已经知道,《沂蒙山小调》在填词时对原民歌并无太大改动,所以就可以大胆地说这首民歌在改编时,较多地保留了原民歌的特色,特别是它的衬词与衬腔的保留,更为这首民歌增加了不少艺术魅力。联系到同一作者填词改编的《解放区的天》,他采取了几乎同样的方法,它的衬词与衬腔几乎占了整首歌曲的一半篇幅,也同样获得极大的成功,不仅在抗日战争时期广泛传唱,一直到解放战争时期与建国初期,仍能传唱不衰,这其中的奥妙,恐怕并不难理解吧!

而另一首《新河间调》,因为我们尚不清楚原民歌流传到河北的具体情况,因此只好推测填词与改编者的方法。这当然不公平,但是历史告诉我们,二者相比,《沂蒙山小调》的流传情况比较好,当是不争的事实。如果我们再进一步,把李林填词的《解放区的天》,与陈志昂作曲的同一首歌比较一下,那差别就更加明显了。

3. “抗战歌曲”中的“说唱歌曲”

在我学习和研究“抗战歌曲”的过程中,常常发现一些作品不宜简单列入“民歌改编”一类,因为它采用的民间音乐不全是民歌,而且它演唱的内容又常常带有人物和故事情节,因此,我把它单列为“抗战歌曲”中的“说唱歌曲”。

(1) 接下来首先要说到,由贺敬之作词、刘炽编曲的《翻身道情》。

这首歌,创作于1942年,它是秧歌剧《减租会》的唱段之一。可以明显感觉到的是,词曲作者受到毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》的正面影响,有明确的目的向民间音乐学习,有明确的目的表现翻身农民的思想感情。更值得强调的是,它采用陕北道情音乐中的【新平调】和【十字调】为根据,并以板腔音乐的“变板、变腔”的方法,既发挥了民间说唱音乐的特长,又发挥了歌曲的音乐性,因此,当它在延安出现时,能让人感到耳目一新。

它的1、2、5、6段,均以【新平调】发展变化,它的2、5、6段又是第1段的发展变化。它的3、4段出现【十字调】,并产生了节拍与调式色彩的变化。有人分析说,这是西洋音乐中的变奏手法,其实则是我国民间音乐中“板腔体”的具体实践,与前述之《新凤阳歌》《新莲花落》不同,那是“曲牌体”一类。

(2)我特别要介绍的是,1934年由赵询作词、徐曙编曲、张非演唱的《晋察冀小姑娘》。这首以京韵大鼓、西河大鼓的音调为基础创作而成的叙事歌曲,当时就有人称之为“说唱歌曲”或“叙事歌”。它歌颂了一位英勇的小姑娘,机巧地把日本鬼子带进了咱们的包围圈,最后英勇牺牲。这首歌,收录在1953年由中华音乐工作者协会编辑出版的《说唱音乐选集》中。可以清楚地看出,这里“有说有唱,有表有叙”,故事性与音乐性结合得非常之好。

谱例5《晋察冀小姑娘》片段,赵询词,徐曙曲

可千万不要小瞧了“晋察冀”三个字,这三个字是用来定仄腔的,就好像小彩舞的《过山林》,“过山林”三个字,高腔、华腔一出来,满堂喝彩,而且走高音、走低音,让伴奏、让观众都有所准备。再如小彩舞的《拿君王》,一开口,起的是低音,是悲腔。而在《晋察冀小姑娘》中,每一句都有定仄腔,“晋察冀小姑娘”用了什么仄?江阳仄,慢板,中眼起腔,什么地方甩腔,什么地方不甩腔,都已经暗示了,所以我认为这又叫“暗示法”,包括什么时候转腔,也都是有暗示的。而且每个演员、流派,都有自己惯用的定仄腔。

这一类的歌曲作品我还可以举出一批,例如:

有冼星海的《梁红玉》(创作于延安时期);1937年有张曙的《日落西山》《丈夫去当兵》;1942年有李劫夫的《歌唱二小放牛郎》《王禾小唱》;1944年费克的《茶馆小唱》等。

这些作品大多具有民间歌曲、曲艺音乐和歌曲作品的特点,因此,我曾把它们称之为“边缘艺术”[8]。我还认为,它们大多具有故事性和叙述性的特点。有一本书说这类作品可能受到了冼星海《梁红玉》的影响,我看未必。因为文化的传承,从来都是多元化的,说它们共同受到民间音乐的影响倒是可以肯定的。

三、从有民间音乐作为根据进行创作,到无民间音乐作为根据进行创作

文章写到这里,似乎才进入到我这个专题的中心。许多年来我一直在思考:是否能找到一种比较简单的方法,对“抗战歌曲”在音乐方面有一个分类,现在好像找到了,那就是:一类是有民间音乐作为根据创作的歌曲,一类是没有民间音乐作为根据创作的歌曲。

如果这种分类方法可以成立,前面说到的所有作品几乎都可以列入,甚至还可以补充几首著名歌曲作为实例,例如:

1935年吕骥根据民歌创作的《新编九·一八小调》;1940年贺绿汀根据湖南花鼓创作的《垦春泥》;1941年李伟根据《小放牛》创作的《行军小唱》;1942年张鲁根据陕北民歌创作的《有吃有穿》、马可的《夫妻识字》等。

另外,还有在延安文艺座谈会之后,由安波作词,安波、马可、张鲁、关鹤童、刘炽作曲的,具有显著的陕北民歌风格的组歌《七月在边区》。其中,有的歌曲在建国后仍能听到演唱,如《开会来》《纪念碑》等。更引人瞩目的是从这个作品形成了“延安五人团”。

这第二类作品,总体上是不追求有民间音乐作为根据的,但是,它们却并不是不追求作品的民族风格,例如冼星海的《黄水谣》《二月里来》、马可的《南泥湾》等,包括我在内,曾有人试着找到这类作品的民间音乐根据,估计至今还没有找到。

这类作品中还有一类,它既强调作品的民族风格,同时也强调作品的时代特点和向西洋音乐学习。例如:

聂耳的《义勇军进行曲》《毕业歌》;麦新的《大刀进行曲》;郑律成的《八路军进行曲》;吕骥的《抗日军政大学校歌》;贺绿汀的《游击队歌》;冼星海的《在太行山上》《救国军歌》;卢肃的《团结就是力量》……

我之所以能有上述这样的认识,也是经过了较长时间的学习研究与独立思考的,这种独立思考要排除多种干扰。首先,是要排除来自你自身的好恶偏见,不能以自己的好恶为标准,对上述两种不同的创作方法,两类不同的作品妄加褒贬;其次,是要排除一切旧有资料的干扰,重新听歌读歌,重新翻阅资料,自己去悟,不搞人云亦云;其三,是要尊重历史和人民的选择。抗战胜利已70周年了,对诸多问题是可以弄清楚的了!我特别相信,那些被历史留下的、被人民忘不了的“抗战歌曲”,就是值得我们学习和继承的宝贵遗产。

四、“抗战歌曲”的时代音调问题

最后我要说到“抗战歌曲”的时代音调,这个论题,虽然在音乐界早有人提及,但留下的文字资料极少,且没有展开过讨论。

近读陈志昂著《抗战音乐史》,他在说到黄自先生的《抗敌歌》时,有下述一段文字:

歌曲开头便提出一个严肃的问题:中华锦绣江山谁是主人翁?这虽然是一个问句,却丝毫没有游移不定的疑惑的口气,有的只是胸有成竹的肯定语调——“我们四万万同胞”更充满自豪和坚定的信念。值得注意的是这个问句的音调与聂耳的《义勇军进行曲》前奏的主题(也是人声部分“我们万众一心,冒着敌人的炮火”一句的旋律)十分相似,都是加六度的主和弦分解进行,而且都是主音上行六度音到“la”然后再回到主音“do”。这种相似绝不是偶然的,当然也不是模仿或抄袭,而是作曲家们对那个时代的氛围,有着共同的感受,捕捉到了共同的音调,不过由于作者的个性不同,处理的对象(歌词)不同,所以各自呈现出独特的风格,人们并不觉雷同一响。[5]19

这段文字,除去对孰先孰后没有提及,有失公允外,他的结论都是正确的,也是很有说服力的。

其实就是这样,作曲家们对时代、对人民的抗争,有着共同的认识和感受,才能有共同的音调,这种共同的音调是自然形成的,我把它看作是同仇敌忾,我把它看成是英雄所见略同,这种共同的音调,经过历史的沉淀和人民的筛选,在后人看来,就成了能够代表那个年代的“时代音调”。我现在仅将“抗战歌曲”中,那些有相近音调的歌曲,按照创作时间的先后顺序,并列在同一个调性上,供同行们研究参考。

谱例6-a黄自《抗敌歌》(1931)

仅隔了一句,这个主题就在属调上完整出现,可见作者对这个主题的重视,可见作者对这个音乐主题是经过精心安排的。

谱例6-b黄自《抗敌歌》(1931)

谱例7-a聂耳《毕业歌》(1934)

谱例7-b聂耳《义勇军进行曲》(1935)

无独有偶,这个主题在这首歌里同样出现两次。

谱例8张寒辉《松花江上》(1936)

谱例9郑律成《八路军进行曲》(1937)

谱例10麦新《大刀进行曲》(1937)

当然,还可以再举出一些类似或近似的例子,但也无太大必要。我仅仅是从流传最广、久唱不衰的“抗战歌曲”中找出这种近似的曲调,而不是任何人随意按这个规律编一段曲调就是“时代音调”,它必须是经过历史校验,能代表那个伟大的时代,能代表那些伟大的人民和伟大的斗争的曲调。

我无意间走近了旋律学的研究领域,后退没有必要,前进已无力量,只好把自己的想法如实记录在案,供同行们做个参考吧!

我还注意到,当这个“时代音调”在一定历史时期变为“音乐符号”时,新问题就又来了,这种“音乐符号”常常被人当做标签插来插去,显得肤浅,显得表面。而不像柴可夫斯基在《1812序曲》里所作的那样,把一个正面形象变为反面形象,而且根据需要发展变化,让人一曲难忘。

“时代音调”,这时已经是公共财富,但亦不可随意任人糟践,而应该取之有道,用之有道。

“抗战歌曲”学习笔记,恐怕就到此搁笔了。

写于广州军区广州总医院

[1]于林青.试论星海同志的歌曲作品与民间音乐的联系[G]//中国聂耳、冼星海学会.论聂冼.汉口:中国聂耳、冼星海学会,1985:506-527.

[2]于林青.“抗战歌曲”学习笔记:写在纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年之后[J].星海音乐学院学报,2016(1):1-13.

[3]冼星海.民歌研究[G]//《冼星海全集》编辑委员会,编.冼星海全集:第一卷.广州:广东高等教育出版社,1989:52-74.

[4]冼星海.创作杂记[G]//《冼星海全集》编辑委员会,编.冼星海全集:第一卷.广州:广东高等教育出版社,1989.

[5]转引自陈志昂.抗战音乐史[M].开封:黄河出版社,2005.

[6]刘雪庵.民歌选集:序言[M]//转引自《长江歌声》.1981(11).

[7]中央音乐学院.中国近现代音乐史教学参考资料[M].内部资料,出版年未详:212.

[8]于林青.曲艺音乐概论[M].北京:人民音乐出版社,1996.

【责任编辑:吴修文】

2016-05-04

于林青(1933-),男,河南遂平人,国家一级作曲,主要从事作曲、作曲技术理论与中国传统音乐研究。

10.3969/j.issn.1008-7389.2016.03.004

H059;J60

A

1008-7389(2016)03-0051-11