江南文化与刘德海的琵琶艺术气象

曹 月(南京师范大学 音乐学院,江苏 南京 210097)

江南文化与刘德海的琵琶艺术气象

曹 月(南京师范大学 音乐学院,江苏 南京 210097)

江南文化具有开放、创新、海纳百川的胸怀,具有自然灵动、细腻柔美的审美特质,以及“诗性”的人文气质。本文从刘德海先生的艺术情怀、艺术追求、艺术气象、艺术精神四个方面探讨他的艺术成就与江南文化之间的关系,揭示了江南文化对刘德海先生琵琶演奏、教学理念、艺术创作以及音乐理论研究多方面的影响。

刘德海;江南文化;琵琶;艺术成就

刘德海先生是新中国专业音乐学院培养出来的一代琵琶大师,他集诸家之长的精湛演奏技巧、宽泛而熔铸中西的作品创作、兼有哲学与美学思想的理论研究,富于思辨性与形象化的教学理念等,都使其成为当代琵琶界的一位领军人物。

笔者一直在思考着这样一个问题,先生在琵琶艺术上取得如此令人敬佩成就,除了他超人的天资、独特的思辨能力和勤奋的探索外,支撑他艺术成就的主要根基是什么?日前与先生聊到“音乐回归江南文化摇篮”的话题时,笔者欣喜地发现似乎找到了答案的边缘,而这个答案的核心就是——江南文化。

“江南”是一个广义的概念,在中国历史文化的发展中,它既是一个区域概念、地理概念、历史概念,性情概念和美学概念,同时也是一个极具丰富内涵的文化概念。大家都知道,近代以后,江南文化的重心逐渐东移,“形成了以上海为中心的江南区域的地理经济环境”。[1]而本文所要论及的江南文化,即以海派文化为中心的近代江南文化。

一、海纳百川与自觉嬗变的艺术情怀

江南文化自古以来就是在不断吸收,融合其它区域文化的过程中发展、成熟的。江南文化具有机智巧思,灵活善变,创新改革,不落窠臼的特质,具有强大融合、筛选、吸收能力的特点。江南文化的开放性决定了其自我突破的意识和行为,也使得它内涵丰富、个性鲜明,这种不断“超越自我”的特质贯穿在历代文化整合的过程中。

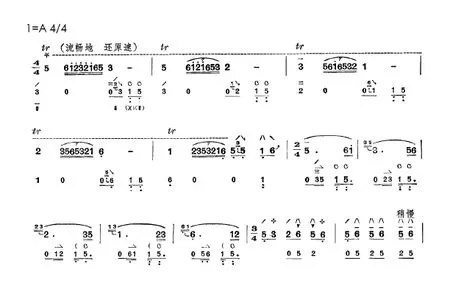

刘德海先生生在江南,长在江南,师承的主要也是江南琵琶艺术,江南文化对他的熏陶和影响是多面的、深及骨髓的,并且充分体现在他琵琶演奏、创作实践、理论探索、教学理念等诸多方面。先生儿时耳濡目染是江南丝竹和江南民间戏曲音乐,对江南文化、江南戏剧、民间音乐的体味和理解是鲜活而深刻。如1998年创作的练习曲《南腔北调》中,就巧妙运用了锡剧《双推磨》中的音乐元素的变化、发展,表现了江南集市的一种轻松、愉悦情调。同样,他1993年创作的《故乡情》也是采用了江南丝竹《文将军》为主要素材。

浦东派的林石城先生是他的第一位琵琶专业老师,而后,他又拜平湖派杨大钧、无锡派曹安和、汪派孙裕德等学习琵琶演奏。刘德海先生的演奏风格应该说集江南琵琶“五大派”(指无锡派平湖派、浦东派、崇明派、汪派)之大成,又撷取了“北派琵琶”风格之长,这种成长中广泛撷取,为其后演奏风格的自成一派奠定了基础。而先生对各流派的传承、融合又是开放而不保守的,是循师之意,得其神韵,在转化、整合中主动突破传统“江南琵琶”的固有模式,以自觉地超越来寻获不同流派的精髓。刘德海先生演奏风格的“蓄势待发”期是在上海,“一鸣惊人”的形成期主要是在北京,北京良好的文化氛围促成了他演奏风格的嬗变。但江南文化中海纳百川,超越自我,不断创新的特质,不管是对其青年、中年甚至是现在学术思想、演奏风格的形成和发展都起到了主流的影响作用。

谱例1. 《南腔北调》中表现了江南集市的一种轻松、愉悦的情调

从刘德海先生的演奏来看,“兼容性和独创性”[2]是其主要特点之一。他的演奏风格从情趣到细节都浸染了江南琵琶的清新细腻,同时又集诸家各派之长。这种“兼容性”在刘德海先生的创作理念中,不仅仅是体现了“古为今用”的一面,同时“洋为中用”和“中西合璧”都运用得恰如其分。如六、七十年代曾将许多外国音乐作品移植或改编到琵琶演奏之中,如:《牧场之家》(美国)、《划船曲》(新西兰)等 ;八十年代以后的创作中将中国古典音乐与西方音乐独辟蹊径地加以融合,将西方现代音乐观念和新的创作技法与我国传统民族乐器相结合,用西方的技术形态,表达传统中最美的意境,挑战性地创立了刘派“新古典”的音乐风格,充分体现了他走探索与不盲从之道,“批判性创造”的独特艺术魅力。

熟悉刘德海先生的人都知道,他具有十分强烈的探索精神和好奇心或说“童心”,他会在自觉和不自觉中广泛吸收各种民间丝竹、戏曲、佛教、道教音乐的元素,兼采众长、取舍得当的融入自己的音乐创作、琵琶演奏以及琵琶教学之中。2008年刘德海先生到南京六合采风后,旋即写出了根据民歌《撒趟子撩在外》改编了琵琶重奏曲《一根丝线牵过河》。在教学方面刘德海先生同样体现出海纳百川的意识,他依靠多种乐器演奏经验的支撑,尝试、借鉴钢琴、小提琴等西方乐器的科学训练方法,在其编写多种琵琶练习曲谱,从模式和方法上都颠覆了传统的“以曲代功”的琵琶教学模式,使基础训练变得更为科学,更易为初学者掌握和接受。

先生多年来一直致力于“古曲新弹”的探索,他深谙传统艺术精髓,将“问题意识”、“追求活精神”的理念作为他创新的主线,运用现代观念与古人“对话”的方式,将传统乐曲中的“美”、“神韵”进行提炼、升华,并予以现代观念的展现。他在“乐府制作法备忘录”里提出的“三个说”①一说,古人已经说出的话。(我们有否误说);二说,古人想说而无能力说出的话。(填补古人之不足);三说,古人没想到而应该说出的话。(美化古人而不歪曲古人)。详见:刘德海先生.刘氏琵琶作曲历程断想.未发表,2011.,就是他在吸纳中自觉走向嬗变的极好例证。他演奏的《十面埋伏》运用了多种新颖的演奏技法,适当缩简调整过于冗长的部分,使乐曲各段的乐思脉络更为清晰,景在意存地将楚汉垓下之战充分展示给听众。他演奏的《霸王卸甲》,“既较好地保持了汪派武曲铿锵有力、气骨不凡的气质风范,继承了李廷松先生的艺术传统,又创造性地运用了布局、段落结构、技法等方面的改革创新,更加突出地展现出西楚霸王项羽这一人物的悲剧性格”[3]。并使用“上弦音”、“相角揉弦”、“放松一弦”等新技法,立意新颖地刻画了霸王在离别时,对心爱女人的肝肠寸断之情与悲壮之美。在乐曲的结构上也进行了符合现代演奏的删减和缩短,撇弃了传统版本的小标题,使乐曲的主题更加鲜明,结构更紧凑。根据曹安和《汉宫秋月》传谱改编的《陈隋》,在情感基调上由哀怨苦闷转变为空灵而又缥缈的平静叙述,以昆曲行腔的韵味、揉弦上捂手法,增加了动听如歌的叙事性,以淳朴的旋律给人无尽的回味。在《瀛洲古调》的演奏和教学中时,刘德海先生强调,不要拘泥于乐曲标题的局限,以“小”字为核心(小月亮、小鱼、小雀、小蜻艇、小顽童),追求天真、朴素的童心,以清淡、文柔的发音,表达浓郁、鲜活的生活气息,摆脱了旧时风花雪月的矫情,用音乐直接表达人生,达到了明代诗人高启主张的“时至心融,浑然自成”的境界。

二、突破陈规与无新而新的艺术追求

突破陈规旧俗,敢于标新立异,开风气之先是江南文化的另一主要特点,特别是近代江南文化的发展更突出地显露出这一特质的优势。

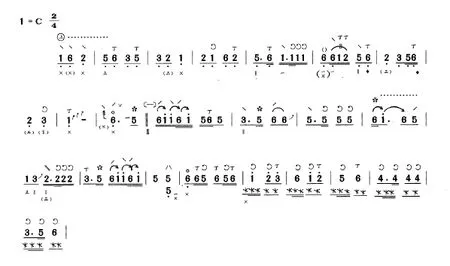

多年来,刘德海先生在琵琶演奏上的确有很多的别出心裁的“绝活”,有很多的标新立异、以“变”求“不变”的创造。如:“反正弹系统”实际就是其传承观念上的“反弹”,在技法上跳出旧有的思维模式,打破传统思维观念的极佳之例。而“优选法”的借鉴运用,则使琵琶的发音、力度、音质等得到最优化的发挥。如在他创作的《天鹅》中,巧妙地运用右手的分、琶音、泛音;左手的带音、抹音、打音、颤音等描绘了天鹅游弋中静谧、平和的姿态以及嬉戏、追逐、奋飞在湖面上的动人情景。

谱例2.《天鹅》中描绘了天鹅游弋中静谧、平和的姿态以及嬉戏、追逐、奋飞在湖面上的动人情景

刘德海先生改编版的《陈隋》中,推、拉、吟、揉、滑音、打音、擞音等技巧并非“新”,二十世纪以前盛行的下出轮也非“新”,但他综合运用多种旧有的演奏技巧,以新的观念来传达情感语言和作品风格之“新”,“新弹”的是“神”是“韵”,而非技巧上的刻意求新。刘德海先生认为,“创作所要追求的关键在于有没有新意。在乐器语言、风格语言、作曲语言三者完美结合中才能真正体现其‘新’”[4]。笔者非常钦佩刘德海先生的这种融合了江南文化“无为而为”的观点,即“无新而新”。

刘德海先生经常说的一句话是:“我要为后人创造传统。”他认为传统是动态的,每一个时代都拥有以价值观念和精神心态为内核的传统;他还认为:继承传统的过程中我们既要同古人进行对话;更重要的是更要同未来进行对话。在他的创作中继承传统文、武曲经典元素的同时,从多个方面表现出了对陈规的突破。用他自己的话来说,就是“站在中西方之间,经过比较鉴别而后兼容”,如在风格的表现上,传统琵琶文曲大多抒情、委婉,洋溢着浪漫主义情调,武曲则大多描写战争场面、英雄气概,显现着浓郁的现实性和写实性。而刘德海新编《陈隋》中则显露出淡淡的现实主义风格,以平静的口吻陈述发生在寂寞深宫的旧事,整首乐曲的情绪略有淡淡的哀愁,但哀而不伤。并强调在演奏过程中,对作品的理解与表达则无需完全遵循传统的故事表达方式,可以淡化凄楚的情绪,增加演奏者们对作品的认识,使演绎更自由、更富有人文情调。在演奏技法方面同样也体现了无处不在的新意。如:在引子处八度音位的弹奏,是刘德海在探索音色方面所做的新尝试之一,它使发音更加空灵而缥缈;第28-32小节左手用“带起音”模仿木鱼声,右手用“摘”在四弦击出固定节奏型,使音乐形象在这一刻生动无比,并将“叙事”背景展露无遗,将听众瞬间就引入了一个特定的环境当中(见谱例3);

全曲多处在二弦、四弦演奏旋律,使音色更加柔和,也使情感的表达更为深沉。其外,他还借鉴了其他乐器的演奏指法与技巧,如古琴的“绰”、“注”、古筝的“花指”、“刮奏”等[5]。

谱例3.《陈隋》片段

三、自然灵动与超然风雅的艺术气象

江南文化是水的文化,江南地区在地理环境上具有典型的水乡泽国和山川秀美的特征。江南丝竹的婉转悠扬、民歌的缠绵悱恻,园林的玲珑剔透,民居的灵秀颖慧都与“水”的柔性特征有关。水性在中国传统思维中是与“细腻”、“灵动”、“柔美”联系在一起的,同时又蕴含着“水滴石穿”、“刚柔并济”等攻坚、开放、富于进取的另一面。

不管是从刘德海先生的演奏还是作品创作中,我们都能品位到江南文化赋予的“灵动”“细腻”与“柔美”。八十年代之前他演奏的《狼牙山五壮士》、《十面埋伏》等虽风格较“刚”,但刚中仍流露出作为江南人骨子里抹之不去的细腻与委婉。刘德海先生的演奏风格,近年来更趋恬静清雅、潇洒从容,他创作和演奏的“宗教篇”、“人生篇”以及传统文套大曲,自然而然地回避速度、强度等表现技巧带给听众的听觉、视觉冲击,而是以怡然自得,物我两忘的境界,以“情”、以“意”直达听众的心灵。

刘德海先生1984年创作和演奏的《天鹅》可谓是体现其性情的“灵动”和敏锐音乐感受的绝好例证之一。《天鹅》是刘德海先生借鉴充满异域风情的斯里兰卡《顶罐舞》音乐的旋律,以婀娜多姿的自然灵物——天鹅为形象,表达了人与自然的和谐,同时也表达了作者对人类美好道德和情操的赞美之情。在充分发挥琵琶文曲和武曲特点的同时,有机结合了和声色彩的配置,分解和弦、变化音、半音的运用,在跌宕起伏的动与静、景与情的表述中,巧妙而超乎自然地表现了天鹅的高雅、纯洁与柔美,歌颂了人类与自然的“正直者”。

佛家、道家观念对于刘德海先生的影响和润泽是悄然而深邃的,有时又体现在对玉的润泽和书法笔墨气韵的禅悟和嬉戏之中。感受生活以达到心灵与精神自由的禅宗精神,以及道家“清静无为”论,都体现在刘德海先生的音乐观念与实践之中。他常常强调崇尚自然,强调在心灵与精神的双重自由与超越,以质朴的“童心”去看待世界、创造音乐。在“宗教篇”的创作中,他将自己的作品立意于宏观的自然背景之中,一草一木,山水沟涧皆可拈来以心悟之、以琴咏之。而在“乡土风情篇”中,通过“纺车”、“陀螺”、“磨房”等看似平常的事物,以“微”见“大”,以田园似的诗般冲动来颂扬人生的追求和回应生命的自然律动。

当我们聆听刘德海先生的演奏,特别是一些讲座式的即兴演奏时,他的那种物我两忘、怡然自得的风范无法不让我们为之陶醉。先生的临场即兴式表演中,他的豪情、狂热、忘乎一切,也正是自然灵动、超然风雅之艺术精神的一种极好诠释,也是江南丝竹音乐中追求自然本体的一种全新体验。

四、“诗性”追求与哲理思辨的艺术精神

长期以来,江南地区一直远离政治中心,其文化的自信不是通过政治的优越感和意识形态来表现的,而是通过富有启蒙精神的特质和批判意识来彰显的。江南文化主张多义兼容、张扬人的主体性、独立精神、独抒己见的自由思想。正是这些质疑圣贤和权威的自由精神,造就了的江南文化精雅绝伦的文化外形与朴素简约的审美取向,以及诗性的人文气质和审美内涵,使它成为了“中国人文精神的最高代表”[6]。

刘德海先生在江南诗性文化的熏陶和多样文化的融合中,经过多年的哲学“苦”思和亲力亲为的美学体验,形成了“兼容·优选·鼎立”的“金三角”音乐哲学思想体系。这一体系不但透析了事物发展的内在规律,是充满“诗性”智慧与哲理思辨的思索结果,也集中体现了八、九十年代以来刘德海先生在著述、创作、演奏等方面哲学感悟的结晶。有学者给予了恰如其分的评价:“这是一篇篇闪现着智慧火花的琵琶论文,是他在哲学领域深思熟虑的产物。我还从未看到过一位演奏家能够像他这样登门入室到哲学领地进行苦思苦想,对辩证法有过深入的涉足,并且能够活学活用,立竿见影”[7],他的这些具有哲学高度的诗性思考使他能够“从对世界的整体把握中,寻找国家、民族、个人和琵琶的特点,从宏观的艺术共性中寻求琵琶音乐个性,进而思考让琵琶在世界的舞台上大放异彩的途径”[2]。

受到中国传统儒家思想的影响,刘德海先生的作品既关注人生的终极意义,又追求“天、地、人”三位一体的境界与和谐、统一的“中和之美”。 刘德海先生在他的理论研究中提出了“两极取中,一分为三”的观点,这一观点也深刻显现了江南传统音乐文化中的“吾复求其所以和者三,曰弦与指合,指与音合,音与意合,而和至矣,”[8]的美学追求。刘德海先生提出的“一分为三,合三为一”,以中间为立足点,兼取、兼顾两极的“中和思想”,并非传统的“中庸之道”的翻版,它强调的是以共存、共荣的宽容姿态,别立新宗,在纵观全局的基础上,以图全新发展。而后,提出艺术的“金三角”理论,将包括琵琶艺术的发展置于“世界、东方、中国”;“艺术、哲学、科学”;“过去、现在、未来”的宏观“三角时空”维度来进行科学的观照、把握、践行,这是一种充满文化自信和诗性睿智的思辨,同时又是饱含江南人文精神的现代音乐思想的表达。

在刘德海先生的音乐生涯的“个性审美创造”中,最难能可贵的是对传统音乐意境与表达方式的“创新”追求和基于哲理升华的多重嬗变。正是由于其文化底蕴中蕴含的江南士大夫文化气质,他对乐曲的理解和处理能够“发前人未发”之新意,处处显露着精雅绝伦之妙,甚至是江南文化语境下的幽默和调侃。《瀛洲古调》具有文静、秀丽、细腻的典型文曲风格,形象生动、童趣盎然。刘德海先生要求演奏紧扣一个“童”字,切忌小题大做,在注重追求童心的真、善、美的同时,获得自我心灵的完善与超脱。

刘德海先生对演奏中如何准确表达每首乐曲“意境”,都有精到的阐述,对《平沙落雁》的点评为:“大雁,注入人性的冲动。声音,忽明忽暗、忽近忽远、忽虚忽实。技法,坚实而不暴的武扫与清远而小虚的文扫,妙趣各异”[9]69。在这短短的阐述中,刘先生既描述了大雁的“情感”特征,又通过“声音”的六个“忽”和技法上的“武扫”和“文扫”的不同表达,以求获得“情”、“声”、“技”自然与统一,虚实相辅的细腻空间美感和迥异妙趣,音响与气息变化的彼此呼应。并强调“用音乐‘说话’,而不是用标题‘说话’”[9]67-68。对“声”、“技”的要求是:“琵琶技法精细,音响层次丰富,达到各项技法衔接自如、音色统一、声音平衡的美感为演奏法之根本”[9]67-68。刘德海先生的音乐哲学和美学追求莫不表露其中。

结 语

对于生长在江南的我们来说,江南文化是水,是根,江南文化孕育了一代代音乐大师,无疑也会对相关艺术形态和艺术家的发展,特别是新时代的民族音乐的发展产生自觉和不自觉的深厚影响。本文浅略探讨了江南文化与刘德海先生艺术成就之间的关系,同样也希望现代民族音乐,特别是江南丝竹能够主动获得更多江南文化的滋养,并在不断地超越中获得质的嬗变。

[1]刘云柏.近代江南工业资本流向[M].上海:上海人民出版社:2003.第3页.

[2]梁茂春.“刘派琵琶”初论——为2004年12月海南“刘德海先生琵琶艺术国际研讨会”写[J].人民音乐,2005(2).

[3]张伟.孜孜不倦 博大精深——略述刘德海和他的琵琶艺术[J].大舞台.2004(8).

[4]刘德海.刘德海先生琵琶教学心血篇——传统乐曲与现代乐曲[C].北京:中央音乐学院北京环球音响出版社,2000.

[5]唐彦春.刘德海琵琶文、武曲与传统文、武曲之比较[D].河南大学,2008.

[6]刘士林.江南诗性文化:内涵、方法与话语[J].江海学刊,2006(1).

[7]梁茂春.“刘派琵琶”初论——为2004年12月海南“刘德海先生琵琶艺术国际研讨会”写[J].人民音乐,2005(2).

[8]蔡仲德.中国音乐美学史资料注释[M].北京:人民音乐出版社,1995:599.

[9]刘德海.刘德海先生传统琵琶曲集[M].太原:山西教育出版社,1996.

(责任编辑:李小戈)

J632.33;J603

A

1008-9667(2016)02-0109-05

2014-04-05

曹 月(1964- ),女,江苏江阴人。南京师范大学音乐学院教授,硕士生导师,研究方向:琵琶艺术历史与演奏。