神府煤田风沙区采煤塌陷对风蚀的影响

赵国平, 毕银丽, 李军保, 高 荣, 郜 超

(1.中国矿业大学 地球科学与测绘工程学院, 北京 019000;2.陕西榆林毛乌素沙地生态系统国家定位观测研究站, 陕西 榆林 719000; 3.陕西省治沙研究所, 陕西 榆林 719000)

神府煤田风沙区采煤塌陷对风蚀的影响

赵国平1,2, 毕银丽1, 李军保2,3, 高 荣3, 郜 超3

(1.中国矿业大学 地球科学与测绘工程学院, 北京 019000;2.陕西榆林毛乌素沙地生态系统国家定位观测研究站, 陕西 榆林 719000; 3.陕西省治沙研究所, 陕西 榆林 719000)

[目的] 探究神府煤田风沙区采煤塌陷对风沙活动的影响,为矿区防治风蚀危害和植被恢复提供科学依据。 [方法] 以塌陷区扰动地表为研究对象,通过野外定位观测,研究塌陷1~2 a沙丘典型位置及不同的地表破损率对风蚀/风积量影响。 [结果] 塌陷1 a、塌陷2 a和对照(非塌陷)沙丘不同典型位置的风蚀/风积深度分别达到-28.2,-45.6和-2.8 cm,其整体的风蚀概率达60%以上,90%以上和10%以下。地表破损率越大,其地表风积过程越显著,且随着地表破损率的减小,风沙运动状态逐渐由风积填缝过程转化为风蚀过程,其风蚀/风积深度(Q)与地表破损率(V)呈多项式函数关系。 [结论] 采煤塌陷有效地促进了风沙运动,改变了局部的风蚀/风积深度,可能引起固定半固定沙丘重新活化。

神府煤田; 风沙区; 采煤塌陷; 地表破损率; 风蚀/风积

文献参数: 赵国平, 毕银丽, 李军保, 等.神府煤田风沙区采煤塌陷对风蚀的影响[J].水土保持通报,2016,36(4):129-132.DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.2016.04.023

神府煤田地处中国北方的生态脆弱区,位于陕西省榆林市北部毛乌素沙地边缘的晋陕蒙宁接壤区,是国家确定的跨世纪特大型煤炭开采、开发地区,为晋陕蒙宁能源富集区和生态脆弱区相互作用的一个典型地区,在气候、土壤、植被等因子上均表现出强烈的过渡性特征[1-3],特别是伴随着人类活动的强度增加,生态环境对采矿的响应非常敏感。监测结果表明,到目前为止形成的煤炭采空区面积约550 km2,其中,产生明显塌陷裂缝面积约为130 km2,造成地表扭曲,土壤结构疏松,地下水渗漏,植被根系拉断,大面积的植被枯萎死亡,活化固定、半固定沙丘300 km2以上,严重制约着该区经济社会的进一步发展[1,3-4]。前人对中国干旱半干旱沙漠、及边缘地区的沙丘形成与风沙流运动、风蚀量做了大量详细的研究[6-9],而对于半干旱由于人为干扰条件下的采煤塌陷对风沙运动研究成果涉及很少。因此,本文以塌陷1 a、塌陷2 a和对照(非塌陷区)的风蚀/风积过程为研究对象,通过野外定点观测,系统研究不同年限的塌陷区沙丘典型位置的风蚀/风积量对风沙运动影响过程,以期为矿区防治风蚀危害和矿区实施荒漠化防治、土地复垦工程提供科学依据。

1 研究区概况

研究区位于陕西省榆林市北部和内蒙古鄂尔多斯市东南部接壤地区大柳塔矿区。地貌类型多为固定半固定星月型沙丘,相对高度5~10 cm,植被类型主要以80年代飞播的人工沙柳、杨柴、花棒及柠条为主[1,5]。经过多年的煤炭开采,目前矿区形成的采空塌陷区约为5 km2,区内塌陷裂缝交错广布,地表沉陷明显,裂缝宽度3~60 cm不等,错落高度约为5~50 cm。就气候条件来说,降水稀少、光照充足、蒸发强劲、地表干燥,大风频繁,容易发生风蚀和沙尘暴,造成土地沙化;年平均温度7.3 ℃,年均降水量368.2 mm,蒸发量1 319 mm,降水变率大,春季80%保证率的降水量仅12 mm,干燥度1.3以上;年均风速3.6 m/s,最大风速24 m/s,起沙风向以西北风和偏北风为主,年均大风日42.2 d,沙暴日10.7 d;尤其是在春季,不仅干旱少雨、地表干燥,而且大风最为频繁,月均风速4~5 m/s,最高风速可高达20~25 m/s以上。

2 材料与方法

2.1样地选择

选择塌陷1 a、塌陷2 a和对照(非塌陷)区走向一致的3条典型沙丘,在相同条件下(地貌类型、植被盖度、主害风方向一致),观测迎风坡坡脚、迎风坡坡中、迎风坡坡上2/3处、丘顶、背风坡坡上2/3,背风坡坡中、背风坡坡脚等风蚀/风积状况。

2.2风蚀/风积量观测

采用标杆定点观测不同塌陷时间的风蚀/风积深度变化,观测时间为每年的春季(4月)、秋季(9月),重复3次。具体方法为:首先测出原地貌的相对高程,标杆(钢条)上刻上刻度(cm),前1次测值减去后1次余量,如果差为负数,表示风蚀,正数表示风积。其中,塌陷区的风蚀程度用风蚀/风积概率来表示,它表征的是风蚀次数占整个样本数的百分比。

2.3地表破损率的测定

用样线法调查采煤塌陷区地表破损率,计算公式为:

SSI=S/L

式中:SSI——地表破损率(%),表征塌陷区地表结构破坏程度;S——塌陷裂缝条数;L——塌陷区样点每隔100 m长度。

3 结果与分析

3.1采煤塌陷对地表风蚀/风积量变化

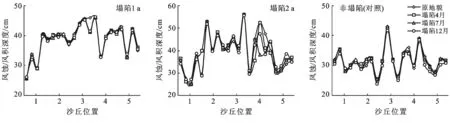

相同条件下(沙丘走向、地貌类型和植被盖度),塌陷1 a、塌陷2 a和对照(非塌陷),沙丘典型位置的风蚀/风积厚度变化如图1所示。采煤塌陷1 a后,塌陷裂痕明隙可见,沙丘典型位置的风蚀/风积过程受塌陷微地貌变化的影响,风蚀/风积量随风沙流运行路线的改变而发生变化,地表塌陷后4,7,12月的风蚀/风积深度分别为+3.2,-7.1和-20.3 cm,沙丘不同典型位置的变化经过初期4个月(1—4月平均风速达4.6 m/s)的沙埋风积(风沙流填缝堆积)后,从迎风坡坡脚到背风坡坡脚,整个沙丘处在风蚀状态(图1),不同典型位置的平均风蚀/风积深度分别为-4.6,-6.1,-16.4,-5.3和+4.3 cm,从沙丘典型位置22个标杆观测值66组数据统计分析表明,整体沙丘风蚀概率可达60%,除了背风坡坡脚大量堆积外,其他位置间或堆积。这说明采煤塌陷后产生的地表裂缝、土壤结构疏松、地表扭曲等导致风蚀程度逐渐加强,如果不采取人工整治、恢复措施,固定半固定沙丘可能会活化。采煤塌陷2 a后的沙丘不同位置区域风蚀堆积深度随着塌陷时间的增长,风沙流填缝过程完成,整个沙丘不同典型位置流线性的输沙断面基本形成,风蚀和堆积深度程度逐渐加强。塌陷2 a同时间平均风蚀/风积深度分别为-0.8,-22.2和-26.6 cm,不同典型位置的平均风蚀/风积深度分别为-17.1,-3.7,-4.5,-32.2和+11.9 cm,其风蚀程度比塌陷1 a增大了3倍。统计分析表明,整个沙丘风蚀概率可达90%以上,这说明受采煤塌陷的影响2 a后沙丘已经基本活化,整体都处在运动状态(图1),生态恢复措施刻不容缓,否则造成的后果不可想象。

对照(非塌陷区)不受采煤塌陷的干扰,沙丘典型位置的风蚀/风积过程符合固定半固沙丘的规律,从迎风坡坡脚到背风坡坡脚平均风蚀/风积深度分别为-6.5,+3.9,-5.4,+3.6和+1.6 cm,整体风蚀深度仅为-2.8 cm,沙丘常年处在固定状态。经过对比分析,塌陷1 a、塌陷2 a和对照(非塌陷)沙丘不同典型位置的总的风蚀/风积深度分别达到-28.2,-45.6和-2.8 cm,失土厚度分别比对照(非塌陷)高10.07和16.29倍,说明采煤塌陷后有效的促进了风沙运动,改变了局部的风蚀堆积深度,可能会引起固定半固定导致的沙丘重新活化。

注:1,2,3,4,5分别表示沙丘位置为迎风坡坡脚,迎风坡坡中,丘顶,背风坡坡中,背风坡坡脚。

3.2不同的地表破损率对风蚀堆积厚度的响应

塌陷区的地表破损率表征的是受采煤塌陷的影响地表结构破坏程度,如地表扭曲、塌陷裂缝都能导致地表破损率变化。地表破损以后对塌陷区风蚀/风积过程有一定的影响,不同的地表破损率其风蚀/风积深度变化详见表1。

表1 不同地表破损率风蚀/风积量变化

注:H表示风蚀/风积深度; 下标表示塌陷时间(月); +表示风积; -表示风蚀。

当地表破损率为50%,地表层次不齐,错落有致,变得支离破碎。采煤塌陷后4,12,16和20个月,平均风蚀/风积深度分别为+13.9,+15.3,+21.9和+24.5 cm,区域风沙流运行过程整体表现为风积(表1),平均风积深度达+18.9,总的风积深度可达+75.6 cm,但对21个测点72组数据统计分析表明,其风蚀和堆积概率各为50%;当地表破损率为35%时,致使地表形成错落阶梯状塌陷地表,风沙运动首先也表现为地表的填缝过程,4次平均风蚀/风积深度分别为+2.4,+0.8,+7.1和20.3 cm,平均风积深度+7.65 cm,总深度达+30.6 cm,其总体过程仍处于风积过程,但随着地表破损率的减小,其风蚀概率逐渐增大,达到55.5%。经过分析,当地表破损率为20%时,塌陷裂缝虽然明隙可见,风沙运动形式转变为风蚀为主风积为辅的过程,风蚀概率为65%,而风积概率仅为35%,不同时间平均风蚀/风积深度分别为-12.8,-14.6,-6.6和+7.4 cm,总风蚀深度为-26.6 cm,平均风蚀深度达-6.65 cm。当地表破损率为5%时,塌陷裂痕已基本被风沙流填没,塌陷地表已接近非塌陷地表,所以区域风沙运动过程已近似的接近于正常地表(非塌陷区)的风蚀沙埋过程,区域风蚀/风积深度近似的接近于平衡点,分别为-1.7,-0.9,-2.6和-2.2 cm,和对照(非塌陷0%)相比,已经十分接近非塌陷地表,其总的风蚀深度分别为-7.4和-6.9 cm。

据分析,不同地表破损率与风蚀/风积深度存在着一定的相关关系,地表破损率越大,其地表风积过程越显著,地表破损率为50%时月均的风蚀/风积深度是35%,20%,5%和0%的2.5,2.8,9和12倍,且随着地表破损率的减小,风沙流运动状态逐渐由风积填缝过程转化为风蚀过程,地表破损率越小,越接近于非塌陷地表情况。回归分析表明,风蚀/风积深度(H)与地表破损率(V)呈多项式函数关系。对回归模型的可信度及显著性进行检验,其相关系数的变化范围为81.86%~95.6%,方程拟合效果较好。

4 讨论与结论

(1) 塌陷1 a、塌陷2 a和对照(非塌陷)沙丘不同典型位置的平均风蚀/风积深度分别达到-28.2,-45.6和-2.8 cm,失土厚度分别比对照(非塌陷)高10.07和16.29倍,其整体的风蚀概率分别达60%以上,90%以上和10%以下。采煤塌陷有效的促进了风沙运动,改变了局部的风蚀堆积厚度,可能引起固定半固定沙丘重新活化。

(2) 采煤塌陷后不同地表破损率对风蚀堆积厚度影响不同,地表破损率越大,其地表风积过程越显著,地表破损率为50%时月均的风蚀/风积深度是35%,20%,5%和0%的2.5,2.8,9和12倍,且随着地表破损率的减小,风沙流运动状态逐渐由风积填缝过程转化为风蚀过程,地表破损率越小,越接近于非塌陷地表情况。回归分析表明,风蚀/风积深度(H)与地表破损率(V)呈多项式函数关系。

[1]赵国平,李晖,张洪江,等.神府煤田风沙区采煤塌陷地表环境动态变化的综合评价[J].西安交通大学学报,2012,46(5):126-137.

[2]傅耀军,李曦滨,孙占起,等.晋陕蒙能源基地榆神府矿区水土流失综合评价[J].水土保持通报.2003,23(1):32-35.

[3]姚伟.神府东胜矿区地质环境综合评价与灾害防治[D].陕西 西安:西安科技学院,2002:23-29.

[4]范立民,杨宏科.神府矿区地面塌陷现状及成因研究[J].陕西煤炭技术,2000(1):7-9.

[5]赵国平,左合君,封斌,等.半干旱区采煤塌陷对风蚀影响强度模糊综合评判:以神府—东胜煤田补连塔矿风沙区为例[J].中国沙漠,2009,29(6):1069-1074.

[6]姚洪林,阎德仁,胡小龙,等.毛乌素沙地流动沙丘风蚀积沙规律研究[J].内蒙古林业科技,2001(1):3-9.

[7]赵国平.采煤塌陷对风蚀的影响研究[D].内蒙古 呼和浩特:内蒙古农业大学,2007.

[8]王训明,郎丽丽,花婷,等.戈壁砾石覆盖度与风蚀强度关系试验研究[J].中国沙漠,2013,33(2):313-319.

[9]张华,李锋瑞,张铜会,等.春季裸露沙质农田土壤风蚀量动态与变异特征[J].水土保持学报,2002,16(3):29-32.

Effects of Coal Mining Subsidence on Wind Erosion Characteristics in Aeolian Desert Region of Shenfu Coal Mining

ZHAO Guoping1,2, BI Yinli1, LI Junbao2,3, GAO Rong3, GAO Chao3

(1.CollegeofGeoscienceandSurveyingEngineering,ChinaUniversityofMingTechnology,Beijing019000,China; 2.ShaanxiYulinMaowuxuSandyNationalEcosystemObservationandResearchStaion,Yulin,Shaanxi710009,China,China; 3.ShaanxiProvinceResearchInstituteforSandControl,Yulin,Shaanxi719000,China)

[Objective] The influences of Shenfu coal mining subsidence on the movement of aeolian sand were studies to provide scientific basis and guidance for the controlling of wind erosion and recovery of vegetation. [Methods] Based on local field observation in a typical sand dune, this paper studied the impacts of sand dune position and the surface damage ratio on the thickness of aeolian deposit. [Results] The results showed that the thinkness of aeolian deposits on the ground that had undergone one year of subsidence and two year of subsidence were -28.2 cm and -45.6 cm, respectively; while the reference sand dune was -2.8 cm. The overall probabilities of wind erosion of the above three dunes were >60%,>90%, and<10%, respectively. Surface accumulation occurred more intensely on the surface with a higher damage ratio. The movement of wind-blown sand gradually shifted from accumulation or filling to wind erosion as the surface damage ratio decreased. The relation between the thickness of aeolian deposit(Q) and the surface damage ratio(V) can be described by a polynomial function. [Conclusion] It was concluded that the coal mining-induced subsidence significantly promoted the movement of aeolian sand and changed the thickness of aeolian deposit locally, and it may reactivate fixed or semi-fixed dunes.

Shenfu coal mining; windy desert region; coal mining subsidence; surface damage ratio; aeolian deposit

2015-12-02

2016-01-05

陕西省自然科学基金项目“陕北生态脆弱区煤炭资源开采的风蚀效应研究”(2014jm5126); 陕西省科学技术研究发展计划项目(2014KJXX-21); 榆林市科技攻关项目(sf13-35)

赵国平(1979—),男(汉族),青海省海东市人,副研究员,主要从事荒漠化防治、矿区土地复垦与生态恢复方面的研究。E-mail:516293916@qq.com。

A

1000-288X(2016)04-0129-04

S157.1