测定恒星年龄的新方法

□ 文 何锐思

(Richard de Grijs) / 翻译 程思淼

测定恒星年龄的新方法

□ 文 何锐思

(Richard de Grijs) / 翻译 程思淼

小的时候,每次过生日我们都要庆祝一番,但是长大后,过生日就不那么兴奋了。随着年龄的增长,我们越来越不容易激动,生活的节奏也趋于平缓。有趣的是,当恒星变老时,它们的节奏也会慢下来:年轻的恒星比老年恒星自转得更快。不过,它们的年龄仍是尘封的秘密。现在,天文学家正在利用前一个事实来解决这个问题:从恒星的自转中“套”出它们的年龄来。

“我们的目标是造一台能够根据恒星的自转精确测出它们年龄的钟。我们在造钟的路上已经又迈出了重要的一步。”哈佛史密松天体物理中心(CfA)的科学家索伦•麦伯姆(Søren Meibom)说。

何锐思(R i chard de G ri j s)北京大学科维理天文与天体物理研究所(KI AA)教授,国际天文学联合会天文发展办公室东亚分站负责人。

麦伯姆在美国天文学会(AAS)一次会议的发布会上公布了他们团队的发现。我也参加了那次会议。他们的成果给我留下了深刻的印象,它和我自己团队的一些新的见解直接相关。不过这点我们待会儿再说。麦伯姆的成果标志着这类观测的恒星年龄范围首次扩展到了10亿岁以上,大踏步向我们太阳的年龄——46亿岁——挺进。

图2 年轻恒星的年龄是比较好测定的,因为它们自转更快,而且表面有更大的暗斑。(图片来源:D avi d A.Agui l ar, C f A)

有了确定恒星年龄的能力,才可能理解有关恒星及其周围行星的天文现象。这些现象正是随着时间不断演化发生的。由于恒星和行星是一起形成的,知道了恒星的年龄,也就知道了它的行星的年龄。地球上的生命能够像今天这样复杂,需要很长时间的演化。因此,了解母恒星的年龄,就能够缩小搜寻外星生命信号的目标范围。

一颗恒星的自转速率取决于它的年龄。随着年龄的增长,它的自转也逐渐变慢,就像一个没人再抽它的陀螺。同时,恒星的质量也影响它的自转。天文学家发现:总的来说,质量较大的恒星自转要更快些。哈佛天文学家的这项新研究显示,恒星的质量、自转和年龄之间有着密切的关系,因此,只要测量了前两者,科学家就能计算出后者。

“现在,观测数据已经很好地确定了恒星的质量、自转速率与年龄之间的关系。我们能够在10%的误差之内得到单个恒星的年龄。”来自德国莱布尼兹天体物理研究所的合作者西德内•巴尔内斯(Sydney Barnes)解释道。基于前期的研究,巴尔内斯在2003年首次提出了这个方法,并把它称为自转年龄学(gyrochronology),这个词来自希腊语gyros(自转、旋转)、chronos(年代,年龄)和logos(论、道理、学问)。

图3 测定老年恒星的年龄比较困难,因为它们自转较慢,表面的暗斑也较小。(图片来源:D avi d A.Agui l ar, C f A)

想要测量一颗恒星的自转,天文学家会仔细观察恒星表面的暗斑——相当于我们太阳上的黑子——所带来的恒星亮度的变化。遥远的恒星不比我们的太阳,它们看上去只是一个无法分辨的光点,因此天文学家无法直接看到暗斑横穿恒星的视圆面。但是,科学家可以观察到由于暗斑穿过而造成恒星亮度的轻微下降,以及暗斑转到背面时恒星亮度的恢复情况。

对于普通的恒星来说,由于这一原因造成的亮度下降远小于1%,而且暗斑穿过恒星视圆面需要好几天,因此要测出这一变化十分困难。前文提到的这个研究团队使用美国航天局(NASA)开普勒望远镜达成了这一目标。开普勒望远镜本来的使命是用“凌星法”搜寻系外行星,因此对天鹅座一片天区里的恒星的亮度进行了精确而持久的观测。

为了让“自转年龄学”得出精确的年龄,天文学家必须通过测量那些年龄和质量都已知的恒星的自转周期,来校准它们的这座新的“钟”。麦伯姆和他的同事先是研究了一个年龄为10亿年的星团,在新近的研究中,他们又用了一个年龄在25亿年的星团NGC 6819,显著扩大了年龄的范围。

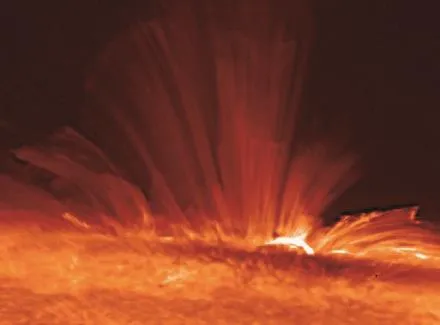

图4 从太阳表面喷射而出的鲜艳的橙红色超高温带电气体(等离子体)弧揭示了从黑子处垂直升起的一片太阳磁场的结构。目前,天文学家使用偏振技术研究太阳型恒星表面的磁场。(图片来源:H i node, JAXA/ N ASA)

“较老的恒星表面的暗斑也较少、较小,因此它们的自转周期也较难测定。”麦伯姆说。

研究团队检查了星团中质量在0.8到1.4倍太阳质量的恒星。他们共测出了30颗星的自转周期,从4天到23天不等。作为比较,太阳现在的自转周期是26天。NGC 6819里的8颗跟太阳最为相似的恒星的平均自转周期是18.2天,这表明,太阳在25亿岁时(也就是约20亿年前)的自转周期很有可能就是这个数。

随后,科学家评估了现有的几种从恒星质量和年龄计算它们自转速率的计算机模型,确定哪一种与观测最为符合。

“现在,对于银河系里大量的冷的场星,我们都能通过测量它们自转周期精确地推算出它们的年龄。”麦伯姆说。“这对研究恒星和行星演化的天文学家来说是一个重要的新工具,它还可以帮助我们找出年龄长得足以演化出复杂生命的行星。”

定义何为“类太阳”恒星,与定义何为“类地行星”一样困难。太阳的“孪生兄弟”应该在大气、质量和光谱型等方面都与太阳相似。同时,我们希望它的年龄最好也在45亿年上下。不过测定恒星年龄的难度有目共睹,因此天文学家在判断一颗恒星是否“类太阳”的时候,通常不考虑年龄的问题。

2014年夏天,“自转年龄学”技术首次大展身手:一个天文学家团队给出了22颗类太阳恒星的自转年龄学年龄。在此之前,人们一共只测到了两颗类太阳恒星的自转和年龄数据。

“我们已经找到了各项性质均与太阳足够接近,完全称得上太阳‘孪生兄弟’的恒星。”哈佛史密松天体物理中心的若塞•第阿斯•多•纳西门托(Jose Dias do Nascimento)说。“通过类太阳恒星,我们可以研究太阳这样的恒星的过去、现在和未来。因此,我们就能够预言,中心恒星的演化将如何影响像我们太阳系这样的行星系统。”

借助开普勒望远镜,多•纳西门托和他的同事们发现,他们研究的类太阳恒星自转一圈平均需要21天,作为比较,太阳赤道部分的自转周期是26天。他们研究的大部分恒星比太阳转得要快,这说明它们比我们的太阳要更年轻一些。虽然这项突破性研究涉及的22颗星中还没有一颗已知拥有行星,但他们的工作仍然迈出了搜寻拥有类地行星的类太阳恒星的重要一步。

图5 利用N ASA开普勒望远镜独一无二的能力,索伦•麦伯姆和他的合作者首次测定了年龄10亿年的星团N G C 6811中恒星的自转速率。这些恒星的自转周期从1天到11天不等(表面温度越高、质量越大的恒星,自转越快),作为比较,太阳的自转周期是26天。更重要的是,他们发现,在恒星的质量和自转速率之间存在着很强的联系,数据的弥散很小。这一结果确证了自转年龄学方法在研究孤立恒星(不是望远镜不可分辨的双星)年龄时的可靠性。(图片来源:Ant hony Ayi om am i t i s)

我自己对这项进展一直非常关注。读者可能还记得,在2015年1月的文章里,我介绍了我的团队对大麦哲伦星系中一个年龄在10亿~20亿年范围内的星团的研究,研究的结果曾发表在《自然》杂志上。我们仔细分析了这个星团中恒星亮度与它们颜色的函数关系,结论显示,其中的很多恒星可能具有很高的自转速度。最近,我们又拿到了兴隆2.16米望远镜的初步观测数据来进行验证性的研究,看能不能通过分析光谱得出星团中恒星的自转速率——令人惊讶的是,这项工作现在还没有任何一个研究组系统性地去做!我们的初步结论看上去令人振奋,不过要做出确定的结论还为时尚早。

上个月,测定恒星年龄的故事又起了新的波澜。我们对之前结果的理解可能并不像我们想的那样好……

来自位于美国加州帕萨迪纳(Pasadena)卡耐基天文台的天文学家詹妮弗•凡•萨德斯(Jennifer van Saders)领导的研究团队是故事的主角。他们新近的工作表明,对于年龄大于我们太阳的恒星,最近发展起来的确定恒星年龄的自转法需要重新校准。他们对于老年恒星自转方式有了新的研究发现,并将结论发表在了《自然》杂志上。这一发现与我们的太阳系也密切相关:他们指出,我们的太阳也许正处在磁场转变的临界点上。

随着恒星变老,它们的自转也会减慢,这是由于恒星磁场在恒星风中的活动。恒星风是吹离恒星的气体(等离子体)流,就像我们太阳系里的太阳风一样。这些吹离的(带电)气体处在恒星磁场的控制之下,旋转着向外吹拂,直到逃逸出去。这些物质通过磁场与恒星相连,就好像花样滑冰运动员的手通过手臂与身体相连。因此,当它们被不断吹离恒星,就像旋转着的花样滑冰运动员伸开双臂,身体旋转的速度便会随之减慢一样,恒星的自转也会随之变慢。就恒星来看,磁场就好像一个制动器。

图6 艺术家绘制的假想中的系外行星概念图。自转年龄学在研究孤立恒星时相当可靠,而目前发现的所有拥有行星的恒星都是可分辨的孤立星。(图片来源:D avi d A.Agui l ar)

大约在十年前,人们发现,只要自转速率和质量已知,利用这一现象,就可以计算类太阳恒星的年龄。可是,在新发表的论文中,凡•萨德斯和她的团队告诉我们,当一颗恒星变老后,它的自转速率就不再像我们期待的那样变慢了。这一修正将影响到自转年龄学方法对于老年恒星年龄的计算。

在自转年龄学方法出现之前,科学家使用恒星的那些随时间变化的性质——比如表面温度和光度——来推断它们的年龄。可是,这些变化实在太慢、太微小了,要由此推算出精确的年龄非常困难。另外一个(也是新的)方法称作星震学(asteroseismology)方法,是通过研究恒星内部的声波,探测恒星深处发生氢聚变的恒星核的变化。不过,做这样的观测需要大量的望远镜时间,而且只能做较亮的目标,因此不可能对大量恒星使用。但是,测量自转就直接得多了——如果我们能校准好自转年龄学方法,它将成为大规模测量恒星年龄的有力武器。

“要提高我们对天体系统生命周期的认识,记录恒星和它附近天体的历史演变,预测它们在未来将如何变化,掌握测定恒星年龄的能力是很重要的。”凡•萨德斯解释道。

“如果我们能做好校准,自转年龄学将有潜力成为测量类太阳恒星年龄的非常精确的方法。”

现在,开普勒卫星的数据为检验自转年龄学在比我们的太阳更老的恒星上的校准提供了机会。这正是凡•萨德斯和她的团队着手做的事。他们的发现是,随着恒星变老,标准模型所预言的自转的减慢比实际的情况要更大。因此他们得出结论:对于中老年,也就是年龄比太阳要大的恒星,磁场的制动作用比较弱。

这一发现意味着,恒星变老时,恒星风中的磁场发生了一些根本的变化。果真如此,我们的太阳或许已经接近这样一个天文学意义上的临界时期:从此以后,磁场的制动作用将明显减弱。从人类的角度看,这一变化的时间也许很长,但比起太阳的一生来,这变化实在是非常迅速的。根据目前的数据,还难以确定这一过程究竟需要多长时间,但科学家们正在进行的工作将回答它和与它相关的其他问题。也就是说,对于生命过半的恒星,目前的自转年龄学计算方法还没法算得跟年轻恒星一样准。

“这个结果非常重要,它将极大地提高我们对‘恒星变老’这一过程的理解。”卡耐基天文台台长约翰•莫凯伊(John Mulchaey)说。

除了帮助我们测定恒星的年龄,恒星自转还协助驱动了产生恒星磁场的机制。在自转较慢的恒星比如太阳那里,自转也为太阳活动周期提供了解释。而对于自转比现在的太阳快得多的(年轻)类太阳恒星,“恒星发电机”看来是由完全不同的机制产生的,同太阳磁场的产生机制中的很多细节一样,我们对此尚不十分理解。因此,天文学家观测了自转从慢到快的各种活跃的恒星,试图理解不同太阳型恒星的发电机机制,以及它们会如何演化,以探究各种物理参数如何加强或者抑制“恒星发电机”过程。

用来观测恒星磁场的技术当中,大部分要依赖磁场的间接指示物,比如磁场中原子的辐射特征等。用这一指示物进行的巡天已经发现,与其他指标相比,恒星自转与恒星发电机和恒星的磁场周期之间的联系相当明显。目前,可以探测到恒星光偏振性质的先进仪器又进一步发展了这一方法,使直接测量太阳量级的恒星磁场成为可能。

多•纳西门托和他的团队最近完成了迄今范围最广的恒星偏振巡天。他们测量了67颗恒星的磁场,其中21颗被归类为太阳型。这几乎是之前探测到的太阳型恒星的四倍。他们发现,自转越快、年龄越小的恒星,平均磁场越强。另外,磁场的强度也与恒星炽热的外层大气——色球层的辐射相关。他们的这一工作不仅代表了这一领域里迄今范围最广的巡天,更是发出了这样的信号:对于太阳型恒星磁场的研究大有可为。而这一研究,将不断增进我们对自己的恒星——太阳表面的磁场的认识!

(责任编辑 冯)