新闻速递

□ 李珊珊

新闻速递

□ 李珊珊

科学家首次探测到引力波

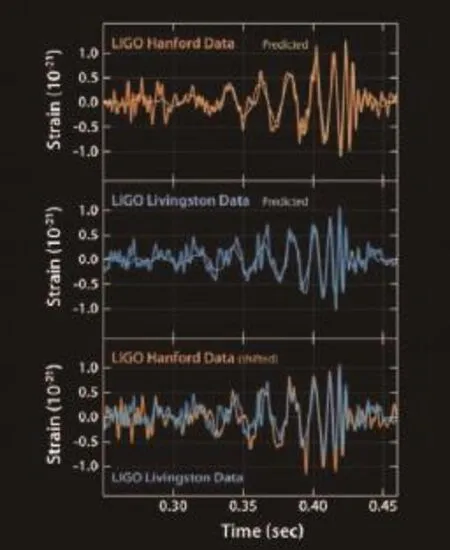

2016年2月,世界著名学术期刊《Physical Review Letters》(物理评论快报)同意刊登一项关于引力波探测结果的论文,该论文由LIGO(Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory,激光干涉引力波天文台)科学团队和Virgo(室女座引力波探测器)科学团队联合完成。此次引力波的探测数据来自LIGO的两个观测台,它们分别位于美国路易斯安那州的利文斯顿和华盛顿特区的汉福德,探测到引力波事件的时间是2015年9月14日国际标准时间09:51。

科学家认为此次引力波事件源自两个黑洞的并合。根据LIGO的观测数据,天文学家推测两个黑洞的质量分别为29倍和36倍太阳质量,距离地球13亿光年。在两个黑洞合并的过程中,在少于1秒的时间内,大约有3个太阳质量的物质转化为引力波能,释放引力波的峰值功率约为整个可见宇宙的50倍。

根据广义相对论,两个互相绕转的黑洞会发射引力波,并不断损失能量,导致彼此不断靠近,此过程可持续数十亿年。到最后几分钟,损失能量的速率会变得非常快。在最后不到1秒的时间内,两个黑洞以1/2光速碰撞而合并,并将部分质量转化为引力波而辐射出去。

这是自1915年爱因斯坦的广义相对论预言以来,科学家首次探测到引力波。此次成功观测到引力波辐射,为人类了解宇宙打开了一个新的窗口。

激光干涉引力波天文台(LI G O,)的两个观测台记录的引力波信号,上端为汉福德观测台的观测结果及理论预测值,中间为利文斯顿观测台的观测结果及理论预测值,下端为两处观测结果的对比。X轴为时间,Y轴为空间应变。Cr edi t:LI G O

月球形成源自两天体迎头相撞

大约45亿年前,在地球刚刚形成约1亿年时,它与一颗被称为“忒伊亚”(Theia)的原始行星碰撞,溅出的物质逐渐聚合形成月球。这是月球形成的撞击学说,它已被绝大多数天文学家所认可。但是,一般认为,忒伊亚和地球撞击时的角度为45度,或者为角度更小的擦肩式碰撞。最近,科学家给出新的证据,认为地球和忒伊亚发生剧烈的迎面撞击,之后形成了月球。他们的最新科研成果刊登在2016年1月29日出版的国际著名学术期刊《Science》上。

科学家通过研究7块月球岩石和6块来自地球地幔的火山岩石,分析岩石中氧16及其同位素氧17的含量比值。一般说来,不同天体氧16和氧17的含量比值不同。利用最新的测试技术,研究人员得出,月球岩石和地球地幔岩石中氧16和氧17的含量比值相同。这一结果被加州大学洛杉矶分校的质谱仪证实。因此,如果忒伊亚与地球擦肩碰撞的话,月球的组成主要来自忒伊亚,进而,月球和地球的化学组成不会相同。只有地球跟忒伊亚迎面相撞,两者的物质充分混合,才会得出该化学分析结果。

在太阳系最初形成的1.5亿年内,地球与另一个天体碰撞,形成了月球。(美术概念图)Cr edi t: NASA/JPL-Cal t ech

该项研究的主要研究者爱德华•杨(Edward Young)来自美国加州大学洛杉矶分校,该项研究的参与者还有来自美国加州大学洛杉矶分校、德国和法国的其他科学家。

夸克星存在的观测证据

南京大学天文与空间科学学院戴子高教授带领的研究团队,通过分析最近发生的一次史上最剧烈的超新星爆发,发现了夸克星存在的重要证据。这是科学界首次发现夸克星存在的关键线索。该研究已于1月28日刊发在国际权威期刊《天体物理学杂志》(ApJ)上。

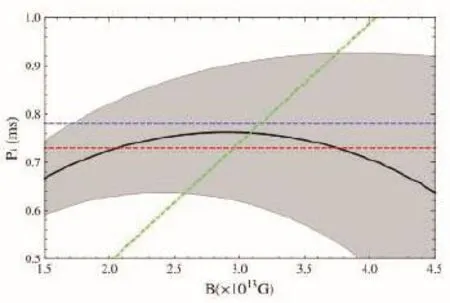

A S A S S N-15l h观测对致密天体的周期和磁场的限制。蓝虚线和红虚线分别是中子星和夸克星的最小转动周期(即开普勒周期),绿虚线是磁偶极辐射时标大于光子扩散时标给出的最小限制。

天文学家最新探测到史上最强超新星爆发ASASSN-15lh。超新星是大质量恒星在死亡阶段发生的一类剧烈爆发现象,其爆发过程中释放的光学辐射,常常能够照亮其所在的整个星系。这种巨大的能量一般认为来自大量放射性元素的衰变。但这一解释并不适用于最近发现的这颗最强超新星,因为在发现后的仅四个月内,ASASSN-15lh辐射的总能量相当于太阳以现在的强度照耀900亿年,如此高能量所要求的放射性元素质量,已经超过整个恒星所具有的总质量。

科研团队认为,解释ASASSN-15lh的辐射能量,需要有更为巨大的能量来源。这一能源,由爆炸核心残留下来的致密天体来提供。分析和计算得出,这个致密天体必须具有每秒至少上千次的极快转速,且这一高速旋转状态需要保持很长时间。这些特点对物质组分提出了极为严苛的要求。一系列证据表明,这一爆炸残留的致密天体,是一颗刚刚诞生的夸克星。

发现迄今星食时间最长的双星系统

最近,来自美国范德比尔特(Vanderbilt)大学和哈佛大学的天文学家团队发现了一个非常特别的双星系统,该双星系统星食发生的持续时间长达3.5年,是迄今发现的星食持续时间最长的双星系统。该系统发生星食的周期为69年,也创下了星食发生周期最长的历史观测记录。该双星系统还没有正式的名称,它的天体目录序号为TYC-2505-672-1,距离地球约10000光年。

此前,星食时间记录的保持者是御夫座-ε,它距离地球约2200光年,其中的巨星被它的伴星掩食,持续640~730天,星食发生的周期为27年。许多天文现象持续非常长的时间,在天文学家有限的一生中,往往不能完整地对其进行观测。因此,天文学家要借助许多历史观测记录,才能掌握这类天文现象的来龙去脉。对双星系统TYC-2505-672-1的了解,天文学家就借用了哈佛大学在1890年至1989年的观测记录,同时还得到了美国变星观测者协会的帮助,此项发现也利用了该协会之前的观测资料。

双星系统TYC-2505-672-1的美术概念图,Credi t: Jerem y Teaf ord, Vanderbi l t Uni versi t y

天文学家分析认为,双星系统TYC-2505-672-1由两个红巨星组成,其中一颗红巨星的形态是巨大的气体圆盘围绕在很小的星核周围,巨大的气体盘可以遮挡另一颗红巨星并持续3.5年。这项研究的论文已经被国际著名学术期刊《Astronomical Journal》接受,第一作者乔伊•罗德里格斯(Joey Rodriguez)来自范德比尔特大学。

星系团揭示暗物质最新线索

暗物质是一种神秘的宇宙现象。科学家认为它占据宇宙中全部质量和能量总和的27%。它在我们周围,我们却看不见也感觉不到它。科学家通过观测暗物质周围可见物质的表现,间接研究暗物质本身。

包含成千上万个星系的星系团对于研究暗物质非常重要,因为通常在这一区域暗物质的密度会比较高。科学家认为一个星系团质量越大,其中所包含的暗物质越多。但是最新研究表明,实际情况可能更加复杂。

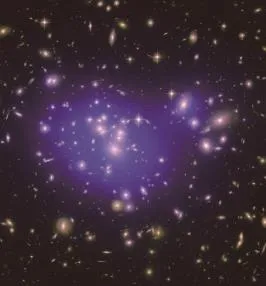

最近在《物理学评论快报》发表的,由来自美国宇航局喷气推进实验室的弘尚•宫武(Hironao Miyatake)领导的研究表明,星系团内部结构可能与其周围的暗物质环境有关。科学家们研究了来自斯隆数字化巡天DR8星系表中的9000个星系团,并根据这些星系的内部结构将它们分成两组。其中一组中的星系团里,星系较为分散,另一组星系较集中紧凑。使用引力透镜的方法,可以确认这两组星系团的质量相近。经过比较研究,科学家认为暗物质环境决定了星系团中星系分布是否紧凑。

“暗物质环境的不同,决定了其中形成的星系团的不同。我们的研究结果显示星系团与其周围的暗物质的关联并非只体现在星系团的质量上,同时还体现在它的形成过程上。”宫武说。

这张图片是星系团阿贝尔1689内部区域的影像,由美国宇航局的哈勃太空望远镜拍摄。科学家们认为我们今天看到的星系团,是宇宙诞生早期物质密度起伏波动的结果。版权:N A S A/ ESA/JPL-C al t ech/Yal e/C N R S

发现隐藏在银河系后面的众多星系

天文学家利用澳大利亚联邦科学和工业研究组织的帕克斯射电望远镜(Parkes Radio Telescope)在银河系的后面新发现了数百个星系。这些星系距离地球约2.5亿光年,从整个宇宙的尺度看,这个距离很小。但是,它们被银河系的恒星和尘埃所遮挡,之前从未被发现。这次新发现得益于帕克斯射电望远镜新装配的新型接收机。

参加本项观测研究的主要科学家之一,来自澳大利亚西澳大学(the University of Western Australia)的李斯特•斯特夫利-史密斯(Lister Staveley-Smith)教授说:“夜空中璀璨的银河非常美丽,但是,为我们研究它后面的宇宙区域设置了障碍。早在20世纪七八十年代,银河系就朝那个方向快速运动,这有违宇宙膨胀的运动规律,因此,科学家定义了一个‘巨引源’(Great Attractor),长期以来,天文学家一直试图揭开‘巨引源’的秘密。这次新发现数百个新的星系有利于揭示这个谜题。”

这次共观测到883个星系,其中的三分之一是之前从未发现过的。按照平均每个星系有1000亿颗恒星,那么,数百亿个星系在银河系后面包含着我们至今还不了解的巨大质量。参加这一科学发现的天文学家分别来自澳大利亚、南非、美国和荷兰等国家,他们的研究论文刊登在2016年2月出版的科学期刊《Astronomical Journal》上。

使用外来的星际气体制造新恒星

宇宙中有一种恒星密集集中在一起的结构,被称为球状星团。一直以来,科学家认为球状星团内的恒星大多是在同一时期形成的,因为同一个球状星团中恒星年龄十分接近。然而最新的对一些古老球状星团中的年轻恒星的研究也许会改变这一推断。

天文观测发现球状星团中并不是都在同一时间形成的,而是可能经过两代到三代的恒星形成批次。由北京大学科维理天文与天体物理研究所的科学家领导,与来自西北大学、阿德勒天文馆和中国科学院国家天文台的天文学家共同进行的研究也许能解释这一令人费解的现象。

使用来自哈勃太空望远镜的数据,研究小组第一次观测到一种新现象,球状星团中的年轻恒星由来自球状星团外的气体流所孕育。这与之前科学家认为的,球状星团中年轻一代恒星是由老年恒星剥落气体孕育的观点截然不同。这一研究结果发表在1月28日出版的《自然》上。

“这一研究对解决星团内部存在多种恒星族群提供了一个新的思路。”论文的第一作者,来自科维理研究所和国家天文台的天文学家李程远说,“我们的研究显示,新的恒星族群诞生可能源自星团外部,而非内部。”

这是一张由哈勃太空望远镜拍摄的,位于大麦哲伦星云中的N G C 1783巨型球状星团的图片。这一群恒星聚集的区域位于距离地球16万光年的地方。版权:ESA/H ubbl e and N ASA.Acknow l edgem ent: Judy Schm i dt (geckzi l l a.com)

新发现的隐藏在银河系后面的众多星系,美术概念图,C re d it:I nt ernat i onal C e n t r e fo r R a d io A stronom y R esearch,I C R AR

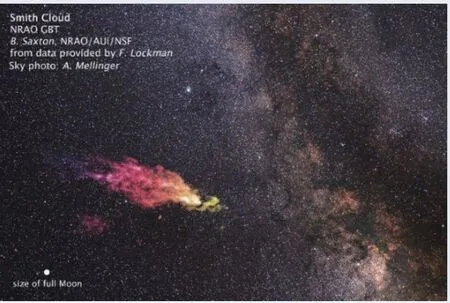

这一张合成图像显示了史密斯云的大小和位置。图中史密斯云使用假色绘制。根据背景星空可以判断出,这一气体云位于夏季天鹰座的方向。左下角添加了满月的图标,用以对比史密斯云的尺寸。版权:B.Saxt on and F.Lockm an (N R AO/AU I/ N SF), and A.M el l i nger

巨大星际云返回我们的星系

使用哈勃太空望远镜,天文学家发现一个氢气云,以每小时113万千米(70万英里)的速度正在向我们的星系飞速冲来。它就是史密斯云。科学家测量了这个与彗星形状相似的气体云有11000光年长,2500光年宽。如果它是可见的,将横跨天空,直径是满月的三十倍。

虽然围绕我们的银河系,有成百上千巨大的高速气体云,但是因为众所周知的运动轨迹,使得史密斯云最为独特。新的哈勃观测表明这一氢气云含有丰富的硫元素,是在7千万年前从距离银河系中心4万光年的银盘外延区域发射出去的。20世纪60年代初,天文学博士生盖尔•史密斯发现了其中的氢元素发射出的无线电波。据研究,这一气体云正运动在一个返回碰撞轨道上,将在3000万年之后回到银盘之中。

“这一气体云是星系演化中的一个例子,”来自马里兰州巴尔的摩的太空望远镜科学研究所的团队负责人安德鲁•福克斯解释道,“它告诉我们银河系就好像一个活跃的,冒泡的结构。气体可能被从星系盘中的一个地方抛射出,并回到另一个地方。”

虽然史密斯云的起源问题得到了解释,但是科学家仍不清楚为什么它会从银河系中运动到现在的位置。

(责任编辑 张长喜)