针刺触激多裂肌技术治疗腰骶部筋膜炎临床观察

覃兴乐,陈家承,苏霞辉,徐森明,李新洲,谭兴领

1.右江民族医学院附属医院康复医学科,广西 百色 533000

2.顺德和平外科医院疼痛康复科,广东 顺德 528000

3.右江民族医学院附属医院针灸科,广西 百色 533000

4.右江民族医学院,广西 百色 533000

针刺触激多裂肌技术治疗腰骶部筋膜炎临床观察

覃兴乐1,陈家承2,苏霞辉3,徐森明4,李新洲1,谭兴领1

1.右江民族医学院附属医院康复医学科,广西 百色 533000

2.顺德和平外科医院疼痛康复科,广东 顺德 528000

3.右江民族医学院附属医院针灸科,广西 百色 533000

4.右江民族医学院,广西 百色 533000

目的:观察针刺触激腰部多裂肌治疗腰骶部筋膜炎的临床疗效。方法:采用针刀和针灸针作为针刺触激工具,将77例腰骶部筋膜炎患者随机分为针刀触激组40例,针灸针触激组37例。分别于治疗前、首次治疗后第4天、第8天、第12天采用疼痛视觉模拟评分法(VAS)对患者疼痛进行评定;首次治疗后第12天应用疼痛减轻比例和愈显率对临床疗效进行评定。结果:2组VAS评分较治疗前均有改善,差异均有统计学意义(P<0.05)。2组间比较,针刀触激组治疗后VAS评分、愈显率均优于针灸针触激组,差异均有统计学意义(P<0.01)。结论:多裂肌在腰骶筋膜炎发病中占据重要位置,针刺触激多裂肌治疗腰骶部筋膜炎安全有疗效;临床疗效针刀触激组优于针灸针触激组,针刀可作为临床针刺首选。

腰骶部筋膜炎;多裂肌;针刀;针灸针;触激

腰骶部筋膜炎是指发生在腰骶部肌筋膜的无菌性炎症,是临床常见病、多发病,好发于青壮年。临床主要表现为腰骶部隐痛、时轻时重,久坐久卧、劳累或受凉加重,休息好转,反复发作。笔者应用针刺触激多裂肌技术治疗本病取得良好疗效,结果报道如下。

1 临床资料

1.1诊断标准参照《肌肉骨骼康复学》[1]拟定:①腰骶部酸痛、钝痛,休息时轻,劳累后重;晨起时重,经常改变体位时轻。阴雨天气潮湿环境或感受风寒、疼痛常常加重。②不能坚持弯腰工作,症状重时可波及臀部及大腿后,久站后出现腰部下坠,无下肢放射痛。③可触及肌筋膜结节,重压有酸痛感,压痛点常不局限。④下肢无神经受累表现,直腿抬高试验阴性,腰背部活动度正常,脊柱生理曲度改变不明显。⑤X线摄片及CT检查正常。

1.2纳入标准①符合上述诊断标准;②年龄≥18岁,且≤65岁;③病程>3月;④能按要求完成治疗和评定。

1.3排除标准①合并严重的心、脑、肾脏等重大疾病及精神疾病者;②脊柱肿瘤、结核、严重骨病者;③发热、凝血功能异常、血液疾病者;④治疗区域皮肤感染、有皮肤病者;⑤正在接受其他相关治疗,可能影响本研究的效应指标观测者。

1.4剔除标准纳入后不能配合或中途终止治疗,无法判断疗效及资料不全者。

1.5一般资料观察病例来源于2011年7月—2014年5月右江民族医学院附属医院和顺德和平外科医院康复科门诊患者,共77例。女53例,男24例;年龄17~62岁,平均43.4岁;病程3月~11年,平均38.6月。按就诊顺序分为2组,针刀触激组40例,针灸针触激组37例。2组性别、年龄、病程等方面经统计学处理,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 治疗方法

2组治疗点均选择在腰骶段有压痛和(或)叩痛的相应节段椎体(L1~S3)棘突中点旁开2 cm处。

2.1针刀触激组采用针刀触激治疗。针刀触激方法:选用乐灸牌0.5 mm×(60~75)mm型一次性无菌针刀,快速刺入并通过皮肤后,先是垂直直刺达椎板骨面再提起约0.5 cm,做上、下提插触激2次;然后提起针刀分别向下和向上倾斜15°左右刺入达椎板骨面;再提起约0.5 cm,做上、下提插触激2次即出针。针刀隔3天治疗1次,连续治疗3次。

2.2针灸针触激组选用华佗牌0.30 mm×(60~75)mm型一次性无菌针灸针,治疗点同针刀组,但在提插触激过程配合快速捻转5~6次即出针。每天治疗1次,连续治疗9天。

3 观察指标与统计学方法

3.1观察指标①2组分别于治疗前、首次治疗后第4天、第8天、第12天采用视觉模拟评分法(VAS)[2]对患者疼痛进行评定。评定由专人完成,评定者对患者组别和治疗情况均不知情。②疼痛视觉模拟评分法(VAS)评分标准:根据患者自觉疼痛程度在0~10分,0分为正常,没有疼痛;1~3分表现为轻度疼痛,可以忍受不影响日常活动;4~6分表现为中度疼痛,疼痛影响睡眠,尚能忍受;7~10分表现为重度疼痛,难以忍受。

3.2统计学方法采用SPSS19.0统计软件包进行统计学分析。计数资料用百分比表示,组间比较采用χ2检验;计量资料以(±s)表示,组间比较采用t检验,组内治疗前后比较采用配对t检验。

4 疗效标准与治疗结果

4.1疗效标准参照临床疗效评定标准用疼痛减轻比例计算方法[3]和愈显率进行评定,疼痛减轻的百分数=(A-B)/A× 100%,其中A是治疗前评分,B为治疗后评分。临床治愈:疼痛VAS减轻值≥75%;显效:疼痛VAS减轻值50%~75%;好转:疼痛VAS减轻值25%~50%;无效:疼痛VAS减轻值<25%。愈显率(%)=(临床治愈数+显效数)/观察例数×100%。

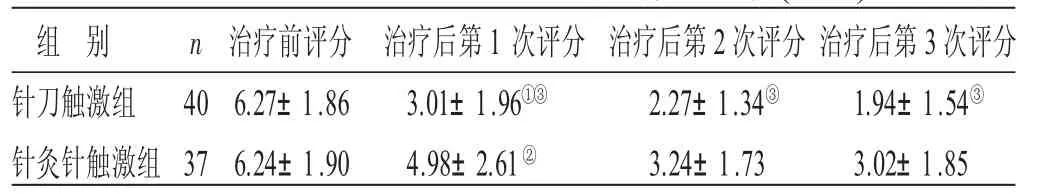

4.22组治疗前后VAS评分情况比较见表1。治疗前,2组VAS评分情况比较,经检验,P=0.94,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。2组患者治疗后第1次评估VAS评分分别与治疗前比较,差异均有统计学意义(P<0.01,P<0.05);而针刀触激组治疗后第1次、第2次、第3次VAS评分低于针灸针触激组,2组比较,差异均有统计学意义(P<0.01)。

表1 2组治疗前后VAS评分情况比较(±s) 分

表1 2组治疗前后VAS评分情况比较(±s) 分

与本组治疗前比较,①P<0.01,②P<0.05;与针灸针触激组治疗后比较,③P<0.01

组别针刀触激组针灸针触激组n 40 37治疗前评分6.27±1.86 6.24±1.90治疗后第1次评分3.01±1.96①③4.98±2.61②治疗后第2次评分2.27±1.34③3.24±1.73治疗后第3次评分1.94±1.54③3.02±1.85

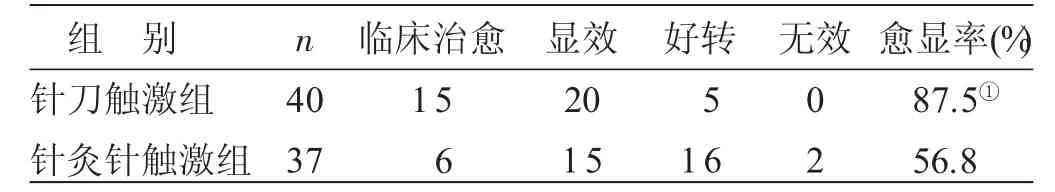

4.32组治疗效果比较见表2。针灸针触激组患者治疗愈显率56.8%,而针刀触激组治疗愈显率87.5%,2组比较,经χ2检验,χ2=9.16,P=0.002,差异有统计学意义(P<0.01)。

表2 2组治疗效果比较 例

5 讨论

腰骶部肌筋膜炎是临床常见病和多发病之一,主要表现为腰背部弥漫性酸胀痛、钝痛和隐痛,部分患者可出现伴有臀部的放散痛,出现腰骶部肌肉痉挛和运动受限,表现为不能久站、久坐或久卧,劳累、受凉后症状加重,休息后缓解。查体发现,腰骶部患有明显的局限性压痛点,可扪及痛性结节或条索状增粗的筋膜组织,按压其可引起疼痛和放散痛。

本研究探讨针刺触激多裂肌的方法治疗腰骶部筋膜炎,是基于国内外学者对多裂肌的研究发现多裂肌是维持腰椎稳定性的重要保障者[4~5]。Wilke等[6]以尸体腰椎模拟腰椎肌肉收缩,并测量腰椎活动度的变化,发现多裂肌对腰椎活动度的影响最大,并通过增加运动节段的稳定性来增加腰椎的稳定性。研究还发现,脊柱在中立位时,多裂肌收缩承担保持脊柱硬度超过2/3的能力,而多裂肌对L4/5节段稳定性的贡献高达2/3,其中以深部多裂肌为主,而浅部多裂肌则更多地参与腰椎的伸和旋转。多裂肌的功能失调主要表现为肌肉预激活延迟和协调控制功能障碍,影响腰椎的稳定性,并与慢性及复发性腰痛有密切相关[7]。Silfies SP等[8]研究机械性腰痛患者腰部肌肉的前馈情况时,发现多裂肌、竖脊肌前馈活动的缺乏导致肌肉稳定脊柱的作用不充分,进而损伤脊柱的稳定性。Mac Donald D等[9]研究,在快速上臂运动的姿势干扰情况下,运用肌肉内和表面电极记录多裂肌的长、短纤维的肌电活动。结果发现,再发的单侧腰痛患者多裂肌的短纤维的启动时间比健康对照组晚;在健康对照组和单侧腰痛患者的无痛侧,短肌纤维比长纤维的启动时间早。提示背部深层的肌肉活动在保持脊柱稳定控制中是至关重要的,为腰痛再发的机制提供了首要的证据。

笔者认为,多裂肌劳损可导致其预激活延迟和协调控制功能障碍,引起腰椎稳定性下降而导致竖脊肌被迫做代偿维持腰椎的稳定工作。因此,腰骶筋膜炎的临床症状和体征的出现与多裂肌劳损后竖脊肌代偿劳损密切相关。本研究通过针刀触及多裂肌治疗腰骶筋膜炎取得了较好的疗效,结果支持了这一理论。

本研究发现,2组患者治疗前后VAS评分比较,各个时段比较,差异均有统计学意义(P<0.05),其疗效机制可能为针刺触激多裂肌可以快速激活多裂肌,促进其功能恢复,从而使代偿的竖脊肌不需要做因多裂肌劳损而迫使其做多裂肌的稳定腰椎的工作,使得临床症状获得快速缓解而取得疗效。多裂肌针刺触激技术治疗腰骶部筋膜炎简单、安全、有效。临床疗效针刀触激组优于针灸针触激组,具有操作简单、见效快、治疗时间及次数短的优势,可作为临床针刺治疗首选应用。

[1]张长杰.肌肉骨骼康复学[M].2版.北京:人民卫生出版社,2013:251.

[2]韩国栋,谭洁,蒋再轶,等.肌内效贴贴扎疗法治疗姿势性腰痛的临床观察[J].中国康复医学杂志,2014,29(9):857-859.

[3]张隆浩,黄广林,满立波,等.放散状与聚焦状冲击波治疗肱骨外上髁炎的疗效比较[J].中国康复医学杂志,2013,28(2):151-153.

[4] Ng JK,Richardson CA,Parnianpour M,et al.EMG activity of trunk musclesand torqueoutput during isometric axial rotation exertion:a comparison between back pain patient and matched controls[J].J Orthop Res,2002,20(1):112-121.

[5]周同,陆爱云.多裂肌与慢性腰痛康复的研究现状[J].中国康复医学杂志,2012,27(4):387-390.

[6]Wilke HJ,Wolf S,Claes LE,et al.Stability increase of the lumbar spine with different muscle groups:A biomechanicalin vitro study[J].Spine,1995,20(2):192-198.

[7]Silfies SP,Squillante D,Maurer P,et al.Trunk muscle recruitment patterns in special chronic low back pain populations[J].Clin Biomech,2005,20(5):465-473.

[8] Silfies SP,Mehta R,Smith SS,et al.Differences in feedfor-ward trunk muscle activity in subgroupsof patients with mechanical low back pain[J].Arch Phys Med Rehabil,2009,90(7):1159-1169.

[9]MacDonald D,Moseley GL,Hodges PW.Why do some patients keep hurting their back Evidence of ongoing back muscle dysfunction during remission from recurrent back pain[J].Pain,2009,142(3):183-188.

(责任编辑:刘淑婷)

R686.3

A

0256-7415(2016)09-0079-03

10.13457/j.cnki.jncm.2016.09.036

2016-03-25

覃兴乐(1970-),男,副主任医师,研究方向:中西医结合治疗头颈肩腰腿痛及骨伤的康复。