仰卧及俯卧过屈位MRI动态评估多裂肌形态变化与腰椎间盘突出症的关系

苏娜,刘琦,闫春丽,刘淼,陆洪江,陈兴灿,

(1.温州医科大学附属第一医院 放射影像中心,浙江 温州 325015;2.中国人民解放军联勤保障部队第903医院 放射科,浙江 杭州 310013)

腰椎间盘突出症(lumbar disc herniation,LDH)是最常见的腰椎退行性疾病,其人群发病率高达7.62%[1]。既往文献报道LDH与维持腰椎稳定的多裂肌退变相关[2],但两者之间的因果关系仍处于争论中,如果能明确多裂肌的形态变化在LDH发生过程中的重要作用,将对LDH的防治具有重要意义。目前临床上多裂肌的形态研究以常规仰卧位静态研究为主,本研究试图通过仰卧及俯卧过屈位配对MRI动态检查,评估多裂肌形态变化在LDH发生中的作用。

1 资料和方法

1.1 一般资料 选取2016年3月至2018年5月于中国人民解放军联勤保障部队第903医院就诊的43例LDH患者(LDH组)及42例健康志愿者(对照组)。其中LDH组男22例,女21例;对照组男16例,女26例。LDH组入选标准:①具有腰痛、下肢放射痛等临床表现;②常规MRI确诊为LDH;③以往无脊柱或脊髓感染性疾病、肿瘤、脊柱骨折、强直性脊柱炎、脊柱畸形等,未行脊柱手术;④无心、肺、脑等其他疾病或肢体残疾导致的运动功能障碍;⑤体内无金属异物,无任何MRI检查禁忌证。对照组纳入标准:①年龄18~60岁;②身体健康,无运动系统发育异常、脊柱畸形等,无任何腰背部疾病及治疗史。所有受检者均行腰椎仰卧位与俯卧过屈位配对MRI检查,并记录受检者身高、体质量等资料,计算体质量指数(body mass index,BMI)。本研究通过中国人民解放军联勤保障部队第903医院伦理委员会批准,所有患者均已签署知情同意书。

1.2 成像方法 应用美国GE DISCOVERY MR750 3.0T磁共振扫描仪,32通道包裹线圈,使用呼吸门控避免呼吸伪影,患者脚先进,行仰卧及俯卧过屈位配对检查,包括矢状位T1WI、T2WI、轴位T2WI扫描。扫描参数:矢状位TSE T1WI:TR/TE 500 ms/8 ms,FOV 32 cm×32 cm,矩阵320×160,层厚5 mm,层间隔1 mm;矢状位TSE T2WI:TR/TE 2 500 ms/100 ms,矩阵320×160,层厚5 mm,层间隔1 mm;轴位TSE T2WI:TR/TE 3 500 ms/120 ms,矩阵320×224,层厚4 mm,层间隔0 mm;轴位扫描范围为L2-S1,每个节段平行于椎间盘扫描3张图像。俯卧过屈位:患者俯卧于MRI检查床上,腹部垫以表面呈弧形的软垫,高度为25 cm,造成腰椎过屈状态。2种体位MRI检查要求扫描的腰椎间盘层面、层数、层厚一致。

1.3 图像后处理 应用ImageJ 1.56软件进行图像分析。选择L3-4、L4-5和L5-S1节段轴位T2WI中间层图像,以多裂肌最内层的深筋膜轮廓为界,包括多裂肌与椎板、棘突之间的脂肪,手动勾勒感兴趣区(region of interest,ROI),然后采用阈值技术区分肌肉和脂肪[3-4]。所有ROI均由2位放射科医师共同完成,如图1所示。

图1 多裂肌ROI示意图

测量参数如下:①多裂肌总横截面积(total cross-sectional area,TCSA):左右侧多裂肌横截面积(cross-sectional area,CSA)之和,包括多裂肌和椎板以及棘突之间的脂肪;②多裂肌脂肪浸润比(fatty infiltration ratio,FIR):由ImageJ软件阈值技术测量;③多裂肌功能性横截面积(functional cross-sectional area,FCSA):两侧单纯肌肉横截面积之和[TCSA×(1-FIR)];④两侧多裂肌CSA不对称性(CSA asymmetry,CSAasy):[(CSA较大侧-CSA较小侧)/CSA较大侧×100%];⑤仰卧位与俯卧过屈位TCSA差值(S-P):[TCSA仰卧位-TCSA俯卧位过屈位]。除S-P外,其他多裂肌形态学参数均在仰卧位图像上进行测量。

1.4 统计学处理方法 应用SPSS22.0软件进行统计学分析。计量资料进行Kolmogorov-Smirnov正态性检验,符合正态分布的采用±s 表示,不符合正态分布的采用M(P25,P75)表示,计数资料采用频数表示。2 组间计量资料比较采用独立样本t 检验或Mann-Whitney U检验,计数资料比较采用χ2检验,组间多裂肌形态学参数比较进行年龄校正。仰卧位及俯卧过屈位TCSA比较采用配对样本t 检验,组内L3-S1三节段间FIR比较采用单因素方差分析。应用ROC曲线评估多裂肌形态学参数对LDH的提示效能。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料 本研究纳入的43例LDH患者中共54 个椎间盘有突出,其中L3-4节段突出的椎间盘有4个(占7.4%),L4-5节段椎间盘突出有27个(占50.0%),L5-S1节段突出的椎间盘有23个(占42.6%)。2组性别比较差异无统计学意义(P>0.05)。LDH组年龄为(47.2±10.6)岁,对照组为(39.1±12.2)岁,差异有统计学意义(P=0.003)。LDH组BMI为(23.88±3.06)kg/m2,对照组为(23.49±2.86)kg/m2,差异无统计学意义(P>0.05)。

2.2 多裂肌形态学参数 仰卧位与俯卧过屈位多裂肌TCSA配对比较结果显示,在对照组和LDH组中,各个节段不同体位间多裂肌TCSA存在差异,仰卧位TCSA较俯卧过屈位增大(P<0.001),见表1。

表1 仰卧位与俯卧过屈位多裂肌TCSA比较

表1 仰卧位与俯卧过屈位多裂肌TCSA比较

对照组 42images/BZ_39_258_1658_2262_1727.pngL3-4 1 078.34±271.45 898.02±234.94 17.82 <0.001 L4-5 1 599.07±328.16 1 301.54±279.31 16.12 <0.001 L5-S1 2 008.65±340.31 1 561.90±302.60 19.95 <0.001 LDH组 43 L3-4 960.89±254.03 881.48±240.34 10.02 <0.001 L4-5 1 441.04±336.77 1 266.43±335.18 12.42 <0.001 L5-S1 1 760.23±358.10 1 536.71±343.77 12.55 <0.001

校正年龄因素后,2组间多裂肌形态学参数比较结果显示,L3-4节段LDH组S-P值较对照组减小(P<0.001),其余参数差异无统计学意义(P>0.05);L4-5节段LDH组TCSA、S-P值较对照组减小(P <0.05),而LDH组CSAasy值较对照组增大(P=0.015);L5-S1节段LDH组TCSA、FCSA及S-P值较对照组减小(P<0.05)。LDH组和对照组FIR从L3-S1有增大趋势,且L5-S1节段较L3-4及L4-5节段FIR显著增大(P<0.05)。见表2。

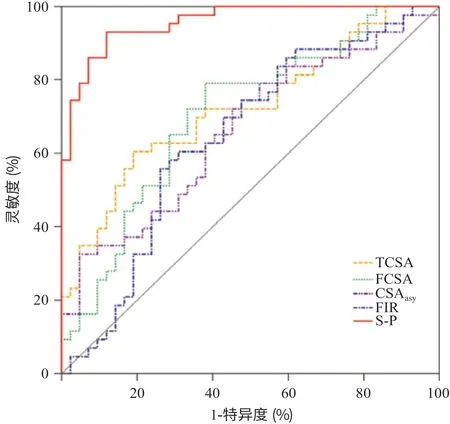

2.3 ROC曲线分析 结果显示TCSA(AUC=0.723)、FCSA(AUC=0.704)、CSAasy(AUC=0.662)、FIR(AUC=0.643)对LDH的提示价值一般,而S-P对LDH具有较高的提示价值(AUC=0.957),见表3和图2。

3 讨论

随着现代影像技术的发展,多裂肌图像的获取更加容易且清晰。既往已有研究通过B超测量不同姿势下(俯卧位、端坐位、直立位和直立前倾位)多裂肌的厚度变化来动态评估多裂肌的功能[5],但尚未见应用MRI动态检查研究多裂肌形态变化与LDH之间关系的文献报道。

3.1 多裂肌在保持腰椎正常形态、结构及功能中的作用 多裂肌是附着面积最大的椎旁肌,分为深部肌纤维和浅表肌纤维。浅表肌纤维常跨越多个椎体,具有方向特异性,对脊柱活动起定向作用;深部肌纤维分布于两个相邻椎体之间,对脊柱节段间的旋转运动和剪切力起控制作用[6]。与其他骨骼肌相比,多裂肌含有丰富的I型肌纤维(I型肌纤维ATP酶活性低,持续收缩时间长,收缩速度较慢),有助于维持生理姿势和完成精细活动[7]。而且多裂肌在腰椎突然失去平衡时可以预先收缩,由此使相邻的腰椎节段之间紧张度增加,从而减少腰椎的可活动度,维持腰椎的正常力线与稳定。本研究结果显示仰卧位较俯卧过屈位多裂肌形态增大,说明俯卧过屈位多裂肌处于松弛状态下,腰椎曲度会失去正常形态。

表2 对照组与LDH组多裂肌形态学参数比较

表3 多裂肌形态学参数的ROC曲线分析

图2 多裂肌形态学参数ROC曲线图

多裂肌另一个重要的功能是在维持腰椎前曲的同时,还协助分散轴向位体质量的压力,进而可以缓解腰椎间盘所受到的压力,这对保护椎间盘有着非常重要的意义[8]。多裂肌通过保持腰段前凸,使腰椎间盘维持在前宽后窄的状态,意味着椎间盘内的压力自前往后是有差异的,即前低后高,如果发生腰椎间盘突出也是向前的,不会引起根性神经痛的临床表现;但如果腰椎前凸消失或反转,椎间盘内的压力梯度发生逆转,就会发生腰椎间盘向后或侧后方突出,即临床常见的LDH。

3.2 多裂肌退变与LDH的关系 多裂肌退变大体上主要表现为肌肉萎缩(体积减小、双侧不对称性)和脂肪浸润增加,且两者互为影响,即肌肉萎缩可引起脂肪浸润,脂肪浸润又会加重肌肉萎缩,最后表现为多裂肌功能下降。肌肉CSA可以很直观地反映肌肉的形态变化情况,是评价肌肉功能的一项重要指标。有研究显示肌肉CSA与产生的肌力呈正相关,CSA越大,产生的肌力就会越大[9]。目前临床上主要通过CT和MRI等影像技术测量CSA对多裂肌退变进行研究[10-11]。

本研究中为了减少仰卧位与俯卧过屈位不同体位左右侧多裂肌收缩功能不同而引起的CSA大小的误差,采用左右两侧多裂肌CSA之和(包括TCSA及FCSA)来对比不同体位多裂肌的形态变化。与既往研究类似[12],本研究仰卧位结果显示LDH组L3-S1各节段TCSA和FCSA均较对照组减小。然而L3-4节段2组间TCSA差异无统计学意义,可能由于L3-4节段多裂肌面积较小,本身收缩功能较低,且本研究LDH组中累及L3-4节段较少所致。此外,2组间FCSA差异仅L5-S1节段有统计学意义,可能与L5-S1节段脂肪浸润程度高有关。既往也有研究认为下腰椎多裂肌脂肪化程度较高可能与其退变性疾病发生率较高有关,尤其是L5-S1是腰骶部的一个过渡性节段,承担着极大的重力和活动负荷,是最易发生退行性病变的节段[13]。本研究中LDH组L3-S1各节段FIR均较对照组大,虽然差异没有统计学意义,但也可以说明FIR与LDH有一定关系。值得注意的是,本研究中对照组L5-S1节段FIR较其他节段高,说明下腰椎多裂肌脂肪化程度较高很可能也是正常人体脂肪分布不均的一个表现[14]。

当多裂肌发生退变后,CSA减少,肌肉力量降低,引起腰椎生理曲度变直,使椎间盘前缘的压力增加而后缘的压力减少,髓核受到向后缘挤压的力,长期会导致髓核变性,向后缘聚集,后纤维环绷紧。由于纤维环后方较为薄弱,且当椎间盘处于受压状态时,单位面积上所承受的压力大约是外力的1.5倍,会使椎间盘后缘的纤维环破裂、髓核突出甚至脱出,压迫脊髓或神经根,进而引起腰痛、放射痛等LDH相关的临床症状[15-16]。

3.3 仰卧及俯卧过屈位配对MRI检查动态评估多裂肌形态变化在LDH中的意义 陈兴灿等[17-18]于2003年首次提出仰卧及俯卧过屈位配对CT/MRI动态检查研究LDH,结果显示动态CT/MRI能更深入了解LDH的具体病理变化,从而提出了包容型LDH作为经皮腰椎间盘髓核摘除术前选择病例的客观指标。既往研究采用单个体位MRI只能静态显示多裂肌结构和形态,无法明确多裂肌与LDH之间的因果关系[4,10]。而本研究中对照组的仰卧及俯卧过屈位配对MRI检查结果显示,当腰椎改变了原来的生理前凸状态时,多裂肌处于松弛功能状态,说明仰卧位和俯卧过屈位动态MRI检查不仅能动态显示多裂肌的结构和形态,而且还能评估多裂肌的功能,为研究多裂肌与LDH之间的因果关系提供了思路。

虽然本研究中2组各节段多裂肌仰卧位较俯卧过屈位形态均增大,但反映多裂肌动态变化的S-P值,LDH组较对照组减小,说明LDH组较对照组多裂肌形态变化程度减小、收缩功能减退。ROC曲线分析结果表明,相对于多裂肌其他形态学参数,多裂肌S-P对LDH具有较高的提示价值,也说明多裂肌的变化在LDH的发生、发展过程中起到非常重要的作用。因此,仰卧及俯卧过屈位配对MRI检查动态评估多裂肌形态变化在LDH中具有重要意义。

然而本研究尚存在一些不足之处,①研究的样本量较小,且为单中心研究,有待后续进行大样本、多中心研究进一步证实;②本研究未纳入多裂肌退变相关的临床影响因素,比如职业、病程等,且本研究中对照组未与病例组严格配对,这些因素是否影响S-P对LDH的提示效能,有待后续进一步研究;③LDH未进行亚组分析,比如根据有无压迫神经根、不同类型椎间盘突出等进一步分组研究;④由于俯卧过屈位部分图像有少许伪影会影响FIR的精确度,进而影响FCSA及CSAasy的数值,因此本研究没有统计仰卧位与俯卧过屈位不同体位其他测量参数的变化,有待后续扩大数据后进一步研究。

综上所述,仰卧及俯卧过屈位MRI可以动态评估多裂肌形态变化,S-P对LDH具有较高的提示价值。LDH患者多裂肌形态变化程度缩小,多裂肌收缩功能减退是引起LDH的重要原因之一,增强多裂肌的功能对LDH的防治有重要作用。