乡愁春曲 · 过大年 回家过年是种信仰

王立群

在西方人看来,春运是一种不可思议的存在,而这种阶段性“大迁徙”产生的唯一理由即中国人对春节的信仰。一年一度,当春运的规模越来越大,持续时间越来越长,它也从单纯的媒体聚焦,演变成举國上下的阶段性视觉焦点,进而成为中国人春节前后一种固定的“仪式般”的存在。

回家过年是一种信仰,而这种信仰本身就是一种仪式:回家、过年。在漫长的中华文明演变过程中,过年这个貌似简单的概念被赋予了无数种仪式,因时间及地域的不同,内容迥异。它们一起构成了一个完整的春节生态系统,千百年来,其中所包含的约定俗成的文化元素,形成了中国年里稳定的分子结构,正是它们的存在,让我们的年,过得隆重而充实,充满“味道”。

我们总是感叹年味淡了,需要到记忆中、到依然闭塞的乡野中才能找到。只因生活在现代都市中的我们,丢掉了太多的仪式,让过年这个原本丰满的生态变成了寡淡的平凡日子。但是,在我们广袤的乡野中,总会有一些人,虔诚地守护并践行着每一个古老的仪式,让生性越来越凉薄的我们,仍有机会近距离体味最浓郁的年的味道,去理解并继承祖辈们守护千年的年的信仰。

每一天都独一无二

清人沈太侔在《春明采风志》中载:“琉璃、铁丝、油彩、转沙、碰丝、走马、风筝、剪毛、口琴、纸牌、升官图、江米人、太平鼓、响葫芦、琉璃喇叭,率皆童玩之物,买办一切,为之忙年。”所谓小寒忙买办,大寒忙过年。买办,是过年的第一个仪式,从小寒开始就要为“过年”做准备!而小寒,不过是腊月的初始,在今人看来,这简直是不可思议的。

小寒太早,那么腊八如何?在山东的多数地区,腊八有两样物事需要准备:腊八粥与腊八蒜。如果腊八粥与年的关系依然有些远,那么腊八蒜则是地道的年的味道。将新产出的蒜瓣剥皮洗净,放到一个可以密封的瓶罐中,然后倒入食醋,封口,任其暴露在北方寒冷的冬日里,静等新年来临。

那乡间的民谣,更是从腊八一直唱到了春节:“小孩小孩你别馋,过了腊八就是年。腊八粥,过几天,哩哩啦啦二十三;二十三,糖瓜儿粘;二十四,扫房日;二十五,炸豆腐;二十六,炖白肉;二十七,宰公鸡;二十八,把面发;二十九,蒸馒头;三十儿晚上熬一宿;大年初一去拜年……”看,如果你觉得腊八蒜的仪式感依然不够强,那么从腊月二十三小年开始,中国年的序幕可算正式拉开了。这一天,家家户户祭灶君,“时届腊月二十四,灶君朝天欲言事。”用家里老人的话说,小年这一天要好吃好喝送“灶君老爷”上天,在玉帝面前多说好话,来年保风调雨顺,合家安康。而这之后到新年到来的每一天,都有固定的事情要做。于是,每一天都有了固定的“仪式”,每一天都有独一无二年的味道,就在这逐渐增加的仪式间累积、发酵,越来越浓。年三十的晚上,当热腾腾的水饺端上团圆桌,冬雪映衬下绿油油的腊八蒜开了罐,蒜与陈年老醋酝酿出的独特香气弥漫开来,那就是足以令人迷醉的年味了。

每一地都别有“风味”

不同的地域、不同的生活环境会造就不同的文化,在山东,齐鲁两种文化渊源的差异性,在春节习俗上也同样得以体现。

作为传统文化底蕴深厚的大省,山东各地过年民俗多姿多彩,丰富诱人。胶东半岛因为靠海,风俗与海有很大关系;南部多山,又历史文化深厚,较为传统;鲁西鲁北沿黄河,风俗受黄河文化影响较深。即便是最简单的吃水饺,也各自讲究。胶东过年吃四顿饺子,小年吃第一顿,三十晚上第二顿,第三顿是正月初二,第四顿是正月十五。而在鲁中地区,大年夜的水饺要吃素馅的。守岁快到零点时下锅,零时一到水饺上桌,鞭炮声响,辞旧迎新。素馅饺子是祈求一年肃静、平安。而初一早晨醒来吃的饺子就是肉馅了。

在胶东,过年时家家都要蒸面鱼,蒸大馒头,胶东人叫饽饽。大饽饽做成各种造型,上面插有花,贴上红纸,福字,如今已经成为胶东地区极具代表性的春节标识。而鲁中地区则有过年习惯炸藕盒、炸丸子、吃年糕的习俗。

吃是春节的一件大事,肚子填饱了,自然就该开始娱乐活动。放鞭炮、扭秧歌、踩高跷、抬芯子、打铁花、猜灯谜……从正月初七初八开始,一直到元宵节,各地不同的民俗活动演绎着齐鲁儿女对美好生活的感激与渴望。

山东秧歌的魅力不逊于东北。济南商河秧歌,粗犷奔放,表演者主要为男性;而胶东的秧歌以女性为主,舞者靠腰的扭动带来舞蹈般的表演特色,遂有“九曲十八弯”的美誉。

鲁中山区,淄博周村的芯子与济南三德范的扮玩,异曲同工。前者以民间传说、戏剧故事为蓝本,以极具技巧的芯子为载体,让人叹为观止。而后者则将乡土中国人最真挚、最淳朴的情感以一种最直接、最具感染力的方式展现在世界面前。

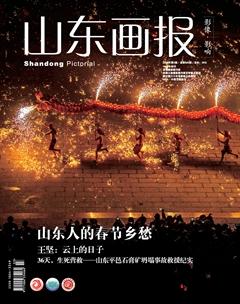

独一无二的打铁花,则是传承已久的民间绝技。当铁花带着不同的色彩在空中绽放,一整套融合技艺、传统、民俗、艺术的地域文化得以传承。

网络时代新鲜味

时代在变,人们过年的心态在变,“过年”所蕴含的各种仪式也在发生变化。

如果说传统意义上过年的关键词是“回家”和“团聚”,那么,网络时代,“分享”与“交流”成为家族关系之外新的情感沟通形式,这是当下人们生活与交际空间拓展带来的新的年味。

网络时代过年,有一种疯狂叫红包,当春晚越来越无趣,坐在电视机前抱着手机抢红包成为锁定电视机屏幕的唯一理由,红包的意义不在于数字的多少,只在于你争我抢的趣味,你少我多的快感。

网络时代的过年,有一种虐心叫“你××了吗”,那是七大姑八大姨的关切,是一种亲情裹挟之下的“心理虐待”,由此产生的恐归成为当下春节独特的印记。而其背后更多的是时代变迁带来的代际间思维与生活方式的差异。

网络时代的过年,有一种幸福叫“每逢过节胖十斤”,身体里多出来的未必是肉,而是“在父母眼里,你最喜欢的永远是排骨”带来的幸福感。不胖几斤,你怎么好意思说你回家过了年?

回家,过年。从腊八蒜开始,从祭灶神开始,从微信圈里晒出的回家路开始,从每一个与春节有关的仪式开始。

就如《小王子》中的狐狸所说:“比如说,你下午四点钟来,那么从三点钟起,我就开始感到幸福。时间越临近,我就越感到幸福。到了四点钟的时候,我就会坐立不安;我就会发现幸福的代价……”我们对过年的期待,不正如此吗?

回家,过年,信仰永不改变。