间歇性导尿术与膀胱冲洗法防治脊髓损伤后尿路感染的对照研究

刘美芬,林丹,汤呈宣,黄益奖,刘良乐

(瑞安市人民医院,浙江 瑞安 325200)

间歇性导尿术与膀胱冲洗法防治脊髓损伤后尿路感染的对照研究

刘美芬,林丹,汤呈宣,黄益奖,刘良乐

(瑞安市人民医院,浙江 瑞安 325200)

目的 探讨间歇性导尿术与膀胱冲洗法在防治脊髓损伤后患者尿路感染中的作用。 方法 将脊髓损伤后排尿功能障碍患者102例随机分为治疗组50例与对照组52例,其中对照组采用膀胱冲洗法,治疗组采用间歇性导尿术。记录两组治疗15、30天期间的尿路感染率,并作细菌培养及鉴定,分析两组产生的内源性和外源性感染情况。 结果 30天后,治疗组尿路感染率明显下降,显著低于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.01)。两组尿培养细菌种类显示,治疗30天后,间歇性导尿法增加了外源性感染的发生率,两组比较差异有统计学意义(P<0.05),内源性感染两组差异无统计学意义(P>0.05)。 结论 对于脊髓不完全损伤患者,建议早期、全程采用间歇性导尿术。

间歇性导尿术;膀胱冲洗;脊髓损伤

排尿障碍引起的尿路感染是脊髓损伤(spinal cord injury,SCI)患者的主要并发症之一,而且是晚期死亡的首位原因[1]。脊髓损伤以后,常需利用尿管以引流尿液,但长期留置尿管会导致尿路感染,需作膀胱冲洗。近年来兴起的间歇性导尿术因简单、经济、有效,被认为是预防脊髓损伤后尿路感染的一种有效的新方法。本研究结合脊髓损伤后排尿障碍患者的特点,观察间歇性导尿术在防治脊髓损伤后尿路感染的临床效果,并与膀胱冲洗法进行对照,报道如下。

1 资料与方法

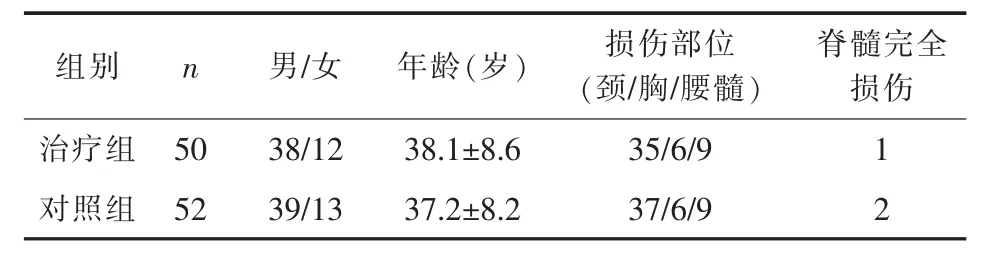

1.1 一般资料 2009年11月~2015年2月,选择在本院脊髓损伤后患者共102例,纳入标准:(1)符合美国脊髓损伤学会SCI诊断标准[2],且均经磁共振、查体证实为SCI;(2)尿潴留不能自主排尿,或自主排尿不充分者(残余尿>100mL),包括单纯尿潴留,合并部分溢出性尿失禁;经尿流动力学检查(尿流率、膀胱最大容量、残余尿、逼尿肌收缩力等)至少有一项异常者;(3)签署知情同意书者。排除标准:(1)生命体征不稳定或有意识、精神障碍;(2)伴有心肺脑腹等重要器官疾病者;男性有前列腺增生或肿瘤患者;(3)伴双上肢运动障碍者。采用随机数字表将入选病例分成治疗组50例和对照组52例,两组一般资料和脊髓损伤情况详见表1。

表1 两组一般情况比较

1.2 治疗方法 两组入院后急诊予以留置导尿。脊髓休克期或手术后,对照组采用留置导尿、膀胱冲洗法;治疗组采用间歇性导尿术,并控制饮水量。(1)膀胱冲洗法:以温水局部冲洗后用2%碘伏棉球消毒,2次/d。在脊髓损伤休克期过后即开始进行密闭式膀胱冲洗,即将一次性输液器插入500mL、0.9%氯化钠瓶中排气,以1%碘伏消毒气囊尿管分叉前端2~3cm,将头皮针沿尿管方向进针并固定后进行密闭式膀胱冲洗,冲洗液温度为20~35°C,冲洗速度100~140滴/min,2次/d。(2)间歇性导尿术:每日入液量控制为1500~1800mL,即早、中、晚餐各400mL,加上2pm、4pm、8pm各200mL,从 8pm至次日6am不饮水,输液患者可酌情减少。每4~6小时导尿1次,每天约5次。如每隔两次导尿间能自动排出100mL以上的尿,且残余尿仅300mL或更少时,可每6小时导尿1次;如2次导尿间能自动排出200mL,且残余尿少于200mL,可改为8小时导尿1次;当残余尿量少于80mL时,可停止导尿。每次导尿时用双手拇指置于髂嵴处,其余手指放在膀胱顶部,向耻骨后下方挤压膀胱,由轻到重,由缓到急,按压数次直到膀胱内尿液排空,4~6次/d。

1.3 疗效评定 治疗15、30天后,取两组中段尿培养。中段尿留置方法:晨起嘱患者先自行用肥皂温水洗净外阴(男性着重清洗龟头与冠状沟处),留尿前,护理人员用棉签沾消毒液消毒尿道口,然后嘱患者排尿,将中段尿置入无菌试管中,无菌试管口及塞子在留尿前后均应用碘伏消毒。排尿时,要排尿“成线”,不中断,尿液量不应少于10mL。计算两组治疗后的尿路感染率。泌尿系感染的诊断标准为:尿常规中白细胞>10个/HP或菌落计数≥1×105cfu/mL,同时出现至少2个以下症状,如发热、尿频、尿急、下腹痛、尿失禁症状加重,尿液混浊伴异味等。最后将培养所得的细菌种类按尿液标本的细菌学检验程序进行鉴定。

1.4 统计学处理 采用SPSS 13.0软件包对数据进行统计学分析,数据以(±s)表示,采用χ2检验比较两组尿路感染率、细菌种类差异。

2 结果

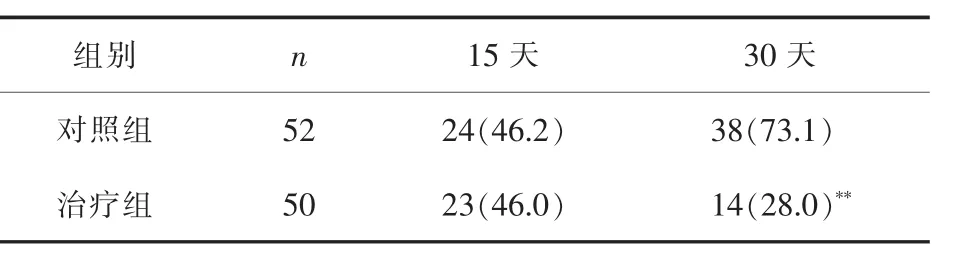

2.1 尿路感染发生率 15天后两组尿路感染率比较差异无统计学意义(P>0.05)。30天后,治疗组尿路感染率明显下降,显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。详见表2。

表2 两组尿路感染率比较(n,%)

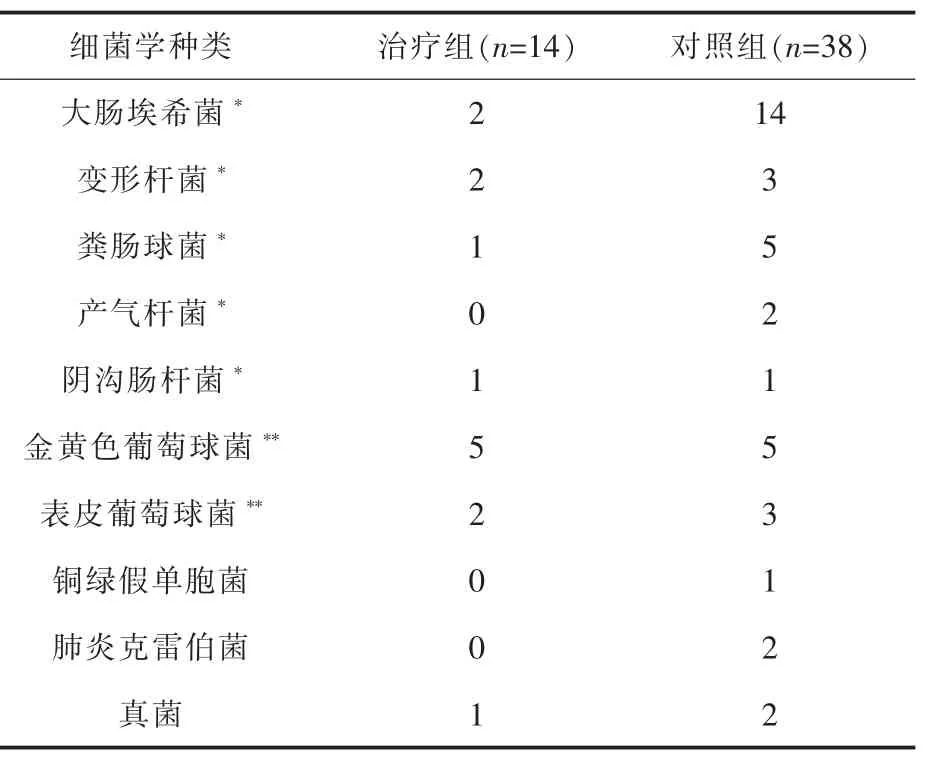

2.2 尿路感染的细菌学种类 两组尿培养细菌种类主要有:大肠埃希菌、变形杆菌、粪肠球菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等(表3)。治疗30天后,治疗组发生内源性感染6例(42.9%),与对照组25例(65.8%)比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗组发生外源性感染7例(50%),与对照组8例(21%),差异有统计学意义(P<0.05),即采用间歇性导尿法将增加外源性感染的发生率。

表3 治疗30天后两组尿路感染的细菌学种类比较

3 讨论

脊髓损伤后,人体初级排尿中枢(骶2~4)与高级中枢(大脑皮层)失去功能联系,造成逼尿肌和括约肌协同功能失调,从而产生尿潴留,需要留置尿管以引流尿液。留置导尿天数与尿路感染发生率直接相关,随着留置导尿时间的延长,菌尿阳性率逐日增加,从第2日的11.1%上升至第10日的100%[3]。而反复的尿路感染最终将导致不可逆性的肾功能不全。因此,减少导管源性尿路感染及其引起的相关并发症具有重要意义。

膀胱冲洗作为预防和控制留置尿管患者尿路感染的常规措施,通过选择合适的冲洗速度、冲洗次数和冲洗液,达到清洁膀胱、稀释尿液、清除沉淀物,防止导尿管堵塞,维持尿液引流通畅的作用。此法已广泛用于老年真性尿失禁、颅脑损伤后深度昏迷、产妇等排尿障碍需留置导尿的患者[4-6],而间歇性导尿法是每隔一定时间,经由尿道插入导尿管到膀胱,引流出尿液,然后在膀胱排空后将尿管拔出的一种导尿方法。早期采用间歇性导尿术引流尿液,一方面使SCI患者处于相对不带导尿管状态,减少尿管在尿道的留置时间,降低了尿路感染的发生;另一方面还可减少残余尿量,减少尿液潴留,预防由于过高的膀胱内压引起的逆行感染;再则,导尿间歇期进行的膀胱功能训练还能增加膀胱容量,保持膀胱适量的充盈,为自行排尿创造条件[7-8]。因此,上述两种方法均能有效维持尿液引流通畅,减少细菌吸附和繁殖,起到早期降低尿路感染的作用。本研究中,分别通过膀胱冲洗法和间歇性导尿法治疗脊髓损伤后尿路感染,结果提示,治疗15天后,间歇性导尿的尿路感染率约为46.0%,行膀胱冲洗的患者尿路感染率为46.5%,两组比较差异无统计学意义(P>0.05);30天后,治疗组尿路感染率明显下降,显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)。进一步显示,随着导尿时间的延长(治疗30天后),间歇性导尿的外源性尿路感染率明显下降,而采用膀胱冲洗法的尿路感染率显著增加,差异有统计学意义(P<0.05)。上述结果导致的原因与长期的膀胱冲洗对膀胱壁产生机械性损伤并使膀胱黏膜受损有关[4],另一方面,冲洗液逆行流入易引起尿液返流,进而引起管腔内细菌进入膀胱。另外,操作时护理人员如果无菌观念不强、操作不当,医疗用品消毒不严等,均容易加重尿路感染的发生。而采用间歇性导尿患者,随着时间延长,尿路感染的发生率显著下降,多数患者治疗终末期能自主排尿,无需行导尿治疗。这可能是由于在采用间歇性导尿术的早期,随着残余尿量的减少,尿潴留的状况得到较快改善;而且两次导尿间隙可以不限次数地进行排尿训练,有助于维护膀胱顺应性,保护肾功能,促进了膀胱自主性排尿的早期恢复,最终降低了尿路感染率的发生。因此,随着脊髓神经功能的逐渐恢复,尽管两组早期尿路感染率接近,但30天后采用间歇性导尿术患者的尿路感染率明显低于采用膀胱冲洗的患者。

进一步对两组致病菌种类构成进行分析,结果显示,两组尿培养细菌种类主要有大肠埃希菌、变形杆菌、粪肠球菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等。统计显示,治疗30天后,间歇性导尿法增加了外源性感染的发生率,差异有统计学意义 (P<0.05),内源性感染两组差异无统计学意义 (P> 0.05)。导致上述原因是由于间歇性导尿法中随着导尿次数的增多,护士或陪护者工作量随之增加[9],对严格执行无菌操作和手卫生的依从性可能随之降低,以致间歇性导尿组患者外源性感染机会增多。综上所述,为了减少尿路感染的发生率,作者建议:(1)对于脊髓损伤引起的排尿障碍,采用膀胱冲洗法防治尿路感染,建议留置尿管应用仅保持2周,且严格掌握冲洗速度和次数,建议100~140滴/min,2次/周;如留置尿管2周后出现尿液浑浊或血凝块,在更换尿管后,酌情予以冲洗1次以清除沉淀物;(2)对于脊髓不完全损伤患者,建议早期、全程采用间歇性导尿术,并配合药物、功能训练和理疗等多种方法促进排尿机能的恢复,缩短导尿次数,可以降低尿路感染发生率;在具体实施过程中,要求制定饮水计划,并要求在操作前充分润滑导尿管,操作中严格遵循手卫生和无菌操作,动作轻柔、避免反复导尿、尿道黏膜损伤导致引起外源性尿路感染;对于手功能尚可的患者,要求在家中进行自主性间歇性导尿 (女性患者可对照镜子进行);(3)对于确诊为脊髓完全性损伤的患者,排尿机能无恢复可能,不建议应用间歇性导尿术,建议长期留置尿管,以避免增加患者的身心压力;(4)当患者出现尿路感染的症状(发热、尿频、下腹痛等),应予以合适的抗生素消炎后,再行排尿训练。

综上所述,间歇性导尿术和膀胱冲洗法均可早期降低脊髓损伤术后患者的尿路感染发生率;但采用间歇性导尿术的患者可以更显著改善排尿功能,使后期尿路感染率显著低于膀胱冲洗法,促进患者早日康复。该法具有操作简单,疗效确切,不良反应少的优点,易被接受,值得临床推广应用。

[1]Frankel HL,Coll JR,Charlifue SW,et al.Long-term survival in spinal cord injury:a fifty year investigation.Spinal Cord,1998,36(2):266

[2]李建军,王方永,孙迎春,等.脊髓损伤神经学分类国际标准.中国康复理论与实践,2011,17(10):963

[3]李秀芝,班宏芝,冯振芹.导尿伴随性尿路感染及其护理.实用护理杂志,1999,15(5):38

[4]李敏,姜旭东,李传刚,等.膀胱冲洗次数的选择及其与尿路感染相关性的研究.中国医科大学学报,2011,40(9):832

[5]王洁,杨钰,路海娟,等.膀胱冲洗频率对长期留置导尿产妇尿路感染的影响研究.中华医院感染学杂志,2016,26 (6):1421

[6]李丹,吴春霖,张建梅,等.膀胱冲洗频率对脊髓损伤患者预防尿路感染的效果分析.华西医学,2015,30(12):2326

[7]杜小芳,王芳,王延荣,等.脊髓损伤患者间歇性导尿预防泌尿系统感染的效果分析.中华医院感染学杂志,2016,26 (5):1108

[8]陈玉梅,刘莉,康玉闻,等.三种排尿训练方法对脊髓损伤患者自主排尿功能恢复的影响.护理学杂志,2012,27(22):54

[9]Lindehall B,Abrahamsson K,Jodal US.Complications of clean intermittent catheterisation in young female patients with myelomeningocele:10 to 19 years follow up,The Journal of Urology,2007,178(03):1053

浙江省瑞安科技发展基金资助项目(YY2014020)