依那普利口颊黏膜给药系统:制备和表征

贺文帅 赵兴胜 南景龙 鲁亚南 温霞 蔡佳飞

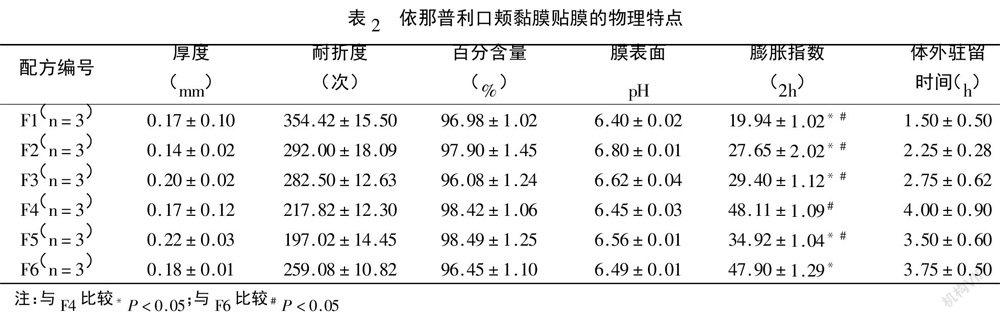

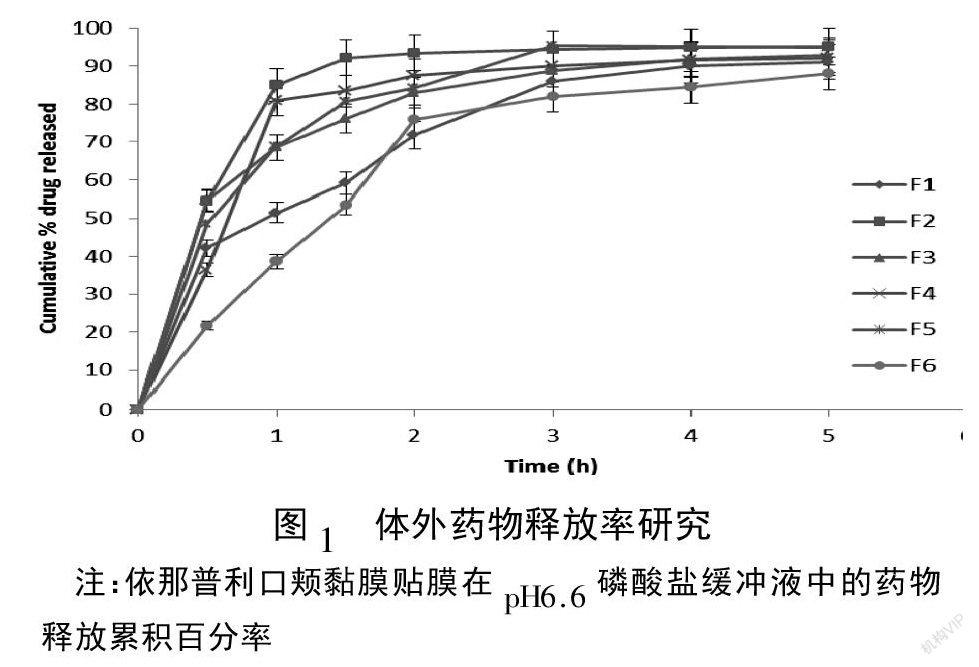

[摘 要] 目的 探讨依那普利的口颊黏膜给药系统的制备。方法 使用粘膜粘附性多聚物、通过溶剂涂布技术,将依那普利配制成口腔贴膜的形式,同时在体外释放研究和透过性研究中评价了其多种理化特点。结果 所有配方均显示有高的药物百分含量(96.45%至98.49%)。有良好膨胀特性的配方显示有良好的驻留时间。在体外,发现包括贴膜(F2)在内的高粘性羧甲纤维素钠(SCMC-HV)的药物释放率最高(药物释放很快,在1.5小时内释放92.24%)、其次是贴膜F4(含有聚乙烯吡咯烷酮K-90 1% w/v个SCMC(HV) 1% w/v)。研究发现,在10小时结束时,F2和F4的活体外药物穿透率分别为82.24%和89.90%。结论 根据最高的膨胀度、最高的驻留时间和最长体外驻留时间选择将配方F4用于构建口颊贴膜,可用于对心血管病的治疗。

[关键词] 依那普利;口颊黏膜;制备

中图分类号:R972文献标识码:A文章编号:1009-816X(2016)04-0267-04

[Abstract] Objective To study the preparation of buccal mucosa delivery systems of enalapril. Methods Using solvent coating technology and mucous membrane adhesive polymer, enalapril were prepared in forms of buccal mucoadhesive films. Meanwhile, their various physical and chemical characteristics were evaluated in release and permeability studies in vitro. Results All formulas showed high percentage composition of drug (96.45~98.49%). The formula with good expansion characteristics displayed favorable residence time. In vitro, the rate of drug release in sodium carboxymethyl cellulose with high viscosity (SCMC-HV), including mucoadhesive film (F2), was the highest (fast drug release, with 92.24% in 1.5 hours), followed by mucoadhesive film F4 (containing polyvinylpyrrolidone K-90 1% w/v, SCMC (HV) 1% w/v). It was found that by the end of 10 hours, drug penetration rate of F2 and F4 in vitro were 82.24% and 89.90% respectively. Conclusions In view of the highest degree of expansion, the maximum absorption and the longest residence time in vitro, the formula F4 was adopted in the preparation of buccal mucosa delivery system, which could be applied in the treatment of cardiovascular disease.

[Key words] Enalapril; Buccal mucosa;Preparation

自1874年通过舌下硝酸甘油給药的成功以来,口腔黏膜给药越来越成为人们关注的焦点。口颊部黏膜最适合局部和全身给药。依那普利是一种血管紧张素转换酶(ACEI)抑制剂,由于肝脏的首过效应,导致其生物利用度约40~60%[1~3]。因此,为提高其治疗效果和生物利用度,可通过口颊贴膜给药途径来给予药物。本研究旨在使用黏膜粘附性多聚物,如羧甲基纤维素钠(SCMC)、羟丙甲基纤维素(HPMC)、羟乙基纤维素(HEC)和聚乙烯吡咯烷酮K-90(PVP K-90)来配制和表征依那普利的口颊黏膜贴膜。

1 材料与方法

1.1 实验材料:依那普利、PVP K-90、HPMC(47厘泊)、SCMC(高粘度级)购自美国Sigma Aldrich公司。使用的其他化学品均为分析级。贴膜使用溶剂涂布方法制备。

1.2 方法:

1.2.1 口颊黏膜贴膜的制备:使用成膜性、黏膜粘附性多聚物、通过溶剂涂布技术制备了依那普利的口颊贴膜,其组成见表1。

1.2.2 贴膜的重量、厚度和耐折度:确定了贴膜的重量(通过Fisher PS-200的电子天平称量)和厚度(通过Mitutoyo MMO-25DS微米游标卡尺测量)。通过对一小条贴膜(2×2)cm在相同位置反复折叠直至其断裂,确定其耐折度。

1.2.3 药物含量均一性:为确定药物含量均一性,每个配方取三张膜,分别放入100ml容量瓶中,加入100ml甲醇,并持续搅拌4小时。过滤溶液,适当稀释并用紫外分光光度计(Lambda 25,Perkin Elmer,US)在213nm波长处进行分析。获取三张膜的药物含量平均值。

1.2.4 膜表面的pH值:在将水合的贴膜置于琼脂板上持续1小时使膜膨胀,通过pH计测定膜表面的pH值[4,5]。在pH 6.6磷酸盐缓冲液中进行膨胀度研究[5]。

1.2.5 体外驻留时间:使用USP规定的溶出设备,使用pH 6.6磷酸盐缓冲液(PB)作为溶出溶媒(800ml,37±2℃),确定体外驻留时间。在玻璃平板的表面上,粘上数段猪小肠黏膜(每段长度为3cm),然后将玻璃平板垂直贴附在设备上。每种配方取三张膜进行水合(使用pH 6.6PB,在玻璃板表面上进行)。然后使水合的膜表面与黏膜紧密接触。将玻璃平板垂直固定在设备上,并允许其上下移动。在最低点上将贴膜完全浸没在缓冲液中,在最高点取出。记录贴膜从黏膜上完全浸湿或剥离所需的时间(n=3)。

1.2.6 体外药物释放率:在USP XXIV八工作站I型溶出度研究装置中、使用900ml pH 6.6PB(溶媒),维持在(37±0.5)℃、搅拌转速为50转/min、持续6小时,进行体外药物释放率研究。通过分光光度计在213nm处进行比色分析。

1.2.7 活体外穿透性研究:通过一层离体的猪口颊黏膜、使用改进的Franz扩散细胞[5~7]。根据研究,将每个配方的贴膜(直径为2cm)放在猪口颊黏膜层上,与离体的黏膜紧密接触,上面覆盖上一层铝箔作为衬垫膜。在37±1℃条件下,通过磁力搅拌器,不断搅拌用100ml的pH 7.4磷酸盐缓冲液充满的受体空间的内容物。在预定的时点撤出样品,过滤,适当稀释,并使用分光光度计在213nm波长处分析。

1.3 统计学处理:所有资料采用SPSS18.0版软件进行统计学处理,进行多组间总体均数比较,在方差齐时采用单因素方差分析(one-way ANOVA),方差不齐时采用Welch校正检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

使用黏膜粘附性多聚物(如SCMC(HV)、PVP K-90和HPMC K-15等)、通过溶剂涂布技术制备了依那普利口颊黏膜贴膜。表征分析了制备好的贴膜的多种理化检测指标,如重量变异、厚度、药物含量均一性、膨胀指数、膜表面的pH值、體外驻留时间等。通过体外溶出研究和体内扩散研究评价了药物释放率。

2.1 贴膜的重量、厚度和耐折度:发现整个贴膜厚度均匀。膜的厚度范围在(0.14±0.02)mm至(0.22±0.03)mm,各配方间无统计学差异(P>0.05)。发现不同配方的重量范围在(56.00±1.02)mg至(94.00±0.82)mg。通过在相同位置反复折叠贴膜直至其断裂为止,人工测定了耐折度。即便是在折叠了197余次以后,贴膜也没有任何裂纹。发现其耐折度范围在(197.02±14.45)次至(354.42±15.50)次,见表2。

2.2 药物百分含量:发现药物百分含量范围在(96.45±1.10)%至(98.49±1.25)%之间,见表2。

2.3 膜表面的pH值:所有配方的膜表面pH值在中性(7.0±0.5)范围内,因此,预期黏膜没有刺激作用,并最终实现了患者依从性。

2.4 膨胀度研究:在pH 6.6磷酸盐缓冲液中观察了膜的膨胀度。膜F4的膨胀更明显(与F1、F2、F3、F5、F6比较,P<0.05),其次是F6(与F1、F2、F3、F4、F5比较,P<0.05),两种膜分别含有PVP-SCMC和HPMC-SCMC,见表2。

2.5 体外驻留时间:已发现,多种配方的体外驻留时间顺序为F4>F6>F5>F3>F2>F1(组间比较均P<0.05)。发现体外驻留时间长的贴膜同时也有良好的膨胀度和药物释放率特性。

2.6 体外药物释放率研究:使用pH=6.6磷酸盐缓冲液作为溶媒,对多种配方执行了体外释放研究。发现多种依那普利口颊黏膜贴膜的药物释放率有统计学差异(P<0.05)见图1。包括膜(F2)在内的SCMC(HV)显示有最高的药物释放率(药物释放快速,在1.5小时内释放了92.24%)。除配方F2之外,配方F4(含有PVP K-90 1% w/v 和SCMC(HV)1% w/v)显示有较好的药物释放率。

2.7 活体外药物释放率研究:选择将配方F2(含有SCMC 2% w/v)和F4(含有PVP K-90 1% w/v和SCMC HV 1% w/v)用于活体外药物释放研究。选择配方F2是因为其有最高和最快的体外药物释放率,而选择F4是因为其有最高膨胀度、最长的驻留时间和快速(1.5小时内释放83.48%)而较高的体外药物释放率(在5小时结束时释放92.24%)。在活体外研究中,确定了配方F2和F4透过猪口颊黏膜的透过率,见图2。

发现在10小时结束时,F2和F4的活体外药物穿透率分别为82.24%和89.90%。由于F2和F4的点图呈线性,因此,确证药物的穿透作用是通过基质扩散过程进行的。

3 讨论

高血压是最常见的慢性非传染性疾病,也是心血管病最重要的危险因素。快速给药对高血压急诊病例尤其重要。口腔给药有许多优点,避免了肝脏的首过效应,提高了药物的生物利用度,血浆浓度迅速增加保持稳定。口颊贴膜的物理特性(如厚度、重量、耐折度值等)对于揭示良好的膜特性是最佳的。膜具有较高的药物载量,表明药物已均匀散布在制备好的贴膜中,这样就可以加载并送达药物的治疗剂量。贴膜的pH处于良好状态,预期口颊黏膜的pH将不会导致刺激作用,也不会对药物释放和多聚物的水合作用造成不良影响。不同配方的膨胀度比较性研究(在pH6.6磷酸盐缓冲液中)显示,其顺序为F4>F6>F5>F3>F2>F1。SCMC(HV)具有较大的膨胀特性,发现其在显示联合配方的协同膨胀效应方面起关键作用。根据最高的膨胀度、最长的驻留时间、最高的和最快速的药物释放特性,选择将配方F4用于药物穿过猪口颊黏膜的活体外研究。由于黏膜的通透性低以及药物流的无方向性(由于在活体外研究中存在衬垫膜),因此,与体外药物释放率相比,体内药物穿透速度较慢且穿透率更低。正如活体外研究中的配方所显示的,药物随基质扩散进行释放呈零阶动力学模式,这最适合于依那普利通过口颊黏膜贴膜获得更好的心脏病治疗效果。

隨着药物制剂技术的发展,新技术,新材料研究的不断深入,口腔黏膜给药系统中口服应用和吸收的机制得到了迅速发展,研究者进一步对口腔膜输送系统的药物剂型的发展现状进行了质量评价,将对口服剂型的发展有着十分重要的意义。今后可进一步完善和深化口腔黏膜生理结构系统的完整性,学习、理解和创新吸收机制,形成完整的知识体系,选择准确的辅料筛查方法,建立合理的配方设计和评估方法;学习新的,低毒性的有效吸收促进剂。

参考文献

[1]Zhou XH, Li Wan Po A. Stability and in vitro absorption of captopril, enalapril and lisinopril across the rat intestine[J]. Biochem Pharmacol,1994,47(7):1121-1126.

[2]Svanstrm H, Pasternak B, Melbye M, et al. Use of different types of angiotensin converting enzyme inhibitors and mortality in systolic heart failure[J]. Int J Cardiol.,2014,182C:90-96.

[3] Raia JJ Jr1, Barone JA, Byerly WG, et al. Angiotensin-converting enzyme inhibitors: a comparative review[J]. DICP,1990,24(5):506-525.

[4]Semalty M, Semalty A, Kumar G. Formulation and characterization of mucoadhesive buccal films of glipizide[J]. Indian J Pharm Sci,2008,70(6):43-48.

[5]Semalty A, Bhojwani M, Bhatt GK. Design and evaluation of mucoadhesive buccal films of diltiazem hydrochloride[J]. Indian J Pharm Sci,2005,67(5):548-552.

[6]Junginger HE, Hoogstraate JA, Verhoef JC. Recent advances in buccal drug delivery and absorption: in vitro and in vivo studies[J]. J Control Release,1999,62(5):149-159.

[7]Davidovich-Pinhas M, Bianco-Peled H. Mucoadhesion: a review of characterization techniques[J]. Expert Opin Drug Deliv,2010,7(2):259-271.