谈涉县革命旧址现状及保护

王晓冬 况 源 袁 媛

(河北工程大学建筑与艺术学院,河北 邯郸 056038)

谈涉县革命旧址现状及保护

王晓冬 况 源 袁 媛

(河北工程大学建筑与艺术学院,河北 邯郸 056038)

介绍了涉县革命旧址的历史背景与分布状况,并结合一二九师政治部礼堂旧址、窑洞旧址及晋冀豫区党委党校旧址的现状,提出了涉县革命旧址的保护策略,有利于红色文化的传承。

革命旧址,历史背景,红色文化,保护策略

0 引言

当前随着我国近代历史建筑的不断深入发掘、保护与开发利用,我国革命旧址作为近现代优秀历史建筑的一大类别,其现存状况及保护研究也愈发受到国人关注与重视。但是关于革命旧址的保护工作仍处于起步阶段,且由于缺乏相应的保护策略与配套资金,使得分布散落在我国各区域内的革命旧址的现状不容乐观,亟待修缮保护。

2016年3月~4月期间,笔者对分布于涉县辖区内39处革命旧址进行现状调查,在前期踏勘、研究认证的基础上,依据革命旧址的历史价值、建筑物现状及周边环境等因素,对革命旧址的保存情况划分了4个等级:保存较好、保存一般、保存较差、翻建重建。考察结果为保存较好有4个(建筑结构与形式保存良好),保存一般的有23个(建筑结构与形式保存较好,内部有改造),保存较差的有9个(结构体系保留,其他损坏严重),翻建重建3个(当代建筑或仿古建筑)。

本文选取了诸如一二九师政治部礼堂旧址、晋鲁豫区党委党校旧址等极富历史意义、教育意义与社会意义的实例,通过重新解读涉县革命旧址的历史背景,结合实地考察结果并针对其现存状况,提出了涉县革命旧址的保护与再利用策略。

1 涉县革命旧址概况

1.1 涉县革命旧址的历史背景

涉县地处太行山南麓,晋冀豫三省交界,扼西通秦晋,东达燕赵要道之咽喉,历来为兵家必争之地。抗日战争、解放战争时期,涉县是党创建的“晋冀鲁豫根据地”的腹心地。1937年年底,八路军一二九师先遣支队来到涉县,开展抗日工作。1938年年初,八路军和晋冀鲁豫边区政府各部门进驻涉县,在刘家庄、西辽城、偏城、索堡一带发展党组织,建立了大片的农村抗日根据地,为后人遗留下了众多宝贵的革命旧址。

1.2 涉县现存革命旧址的分布状况

通过前期的资料收集与走访统计,现存的涉县革命旧址仍有39处,这些革命历史建筑大都以赤岸村的军区司令部和弹音村的边区政府为中心沿着漳河水系分布开来,但又都通过水系紧密地交织在一起。

2 涉县革命旧址的现状分析

2.1 一二九师政治部礼堂旧址

一二九师政治部礼堂旧址位于涉县王堡村,是当年部队学习、开会的集中地。礼堂为1层砖木结构,屋顶形式为硬山双坡顶,平面形制为矩形,其中南北宽约8.50 m,东西长约17.80 m,建筑面积为157.55 m2,是当时太行山区最大的建筑物(如图1所示)。

礼堂主入口位于朝东的山墙面一侧并设有高约3.70 m的单坡顶门廊(见图2)。六榀抬梁式木构屋架承担了主要支撑功能,其中木柱直径约为300 mm,木梁直径约为268 mm,再由厚达660 mm的青砖外墙砌筑围合且木柱半裹于砖墙之中,一方面增强木柱的稳定性,另一方面用于防寒防潮以适应北方寒冷气候。

礼堂的内部空间宽敞明亮,因其严谨的结构秩序而显得庄严肃穆。设置于山墙西侧的砖砌演讲台台高约为1.20 m,长约7.00 m,宽约5.30 m,突出了内部空间的中心地位,并正对主入口,讲台正后方的白墙上保留着抗战时期的革命画像,这都有利于强化礼堂使用空间的主轴线(见图3)。在西墙有直通讲台的两个侧入口,但已经被封砌,故略显闭塞。

现今一二九师政治部礼堂是省级重点文物保护单位,礼堂的院落、外部建筑形式和内部空间基本上没有改变。

政治部礼堂现状分析结果如下:

1)礼堂整体保存较为完好;

2)个别墙体开裂变形,礼堂外墙墙皮剥落;

3)原山墙处门洞已被封堵;

4)外窗窗框与窗棂损坏严重;

5)礼堂周围的新建房屋与旧址不相协调。

2.2 一二九师政治部窑洞旧址(黄镇办公室)

该窑洞旧址为时任太行军区副政委兼政治部主任黄镇将军的办公室,由院墙、前院、开敞式靠崖窑三部分组成。窑洞旧址整体坐北朝南,坐落在700 mm高的台基上,由室外六级砖砌台阶联系院内外。窑洞前院方正,种有侧柏,院宽约8.20 m,长约12.00 m,满足了当时办公活动的场地需求。青砖砌筑的院墙朴素具有厚重感,顶端由砖砌线脚收头,简洁明快。月洞门两侧的院墙留有梅花形漏窗使内外空间相互渗透,轻快活跃,别有一番风味(如图4所示)。

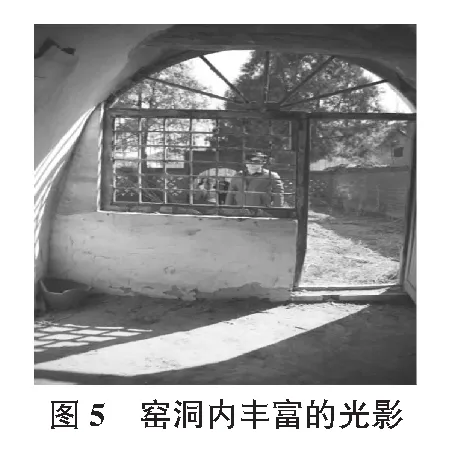

窑洞规模较小,拱形门洞起脚处宽约2.99 m,拱顶高约2.93 m,呈抛物线形,窑洞进深约为6.90 m。洞口处由砖与木框架共同组成,格栅状棂条划分了门窗,光影随着时间的变化而产生丰富的变换,使窑洞狭长单调的内部空间不仅拥有了通透与光亮也富于趣味性,并与南院墙上的月洞门和梅花漏窗遥相呼应(见图5,图6)。窑洞内部横纵各三根木梁巧妙地与拱券形式相结合,成为内部有力的支撑结构(见图7)。

政治部窑洞现状分析结果如下:

1)院落入口处台阶破损严重;

2)外院墙处堆放有红砖与树枝等杂物,与建筑环境不相符;

3)院子内现为土地面,以前堆放杂物,现今杂草重生,需重新铺设地砖兼顾排水;

4)窑洞土崖处局部出现裂纹,内部结构尚可;

5)窑洞内外墙面经过粉饰,但墙皮已有剥落;

6)窑洞青砖围墙保存尚好。

2.3 晋冀豫区党委党校旧址

1940年3月,晋冀豫区党委党校从左权县下南会村迁驻于涉县西辽城村,以训练各县县委书记、县长等抗日领导干部为主。现旧址作为娲皇庙,保存尚好。

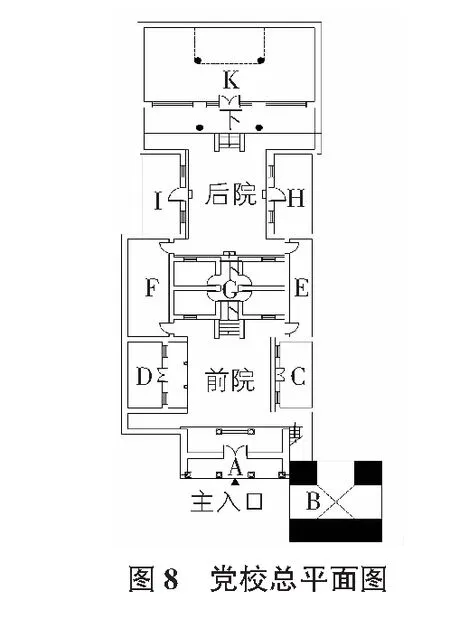

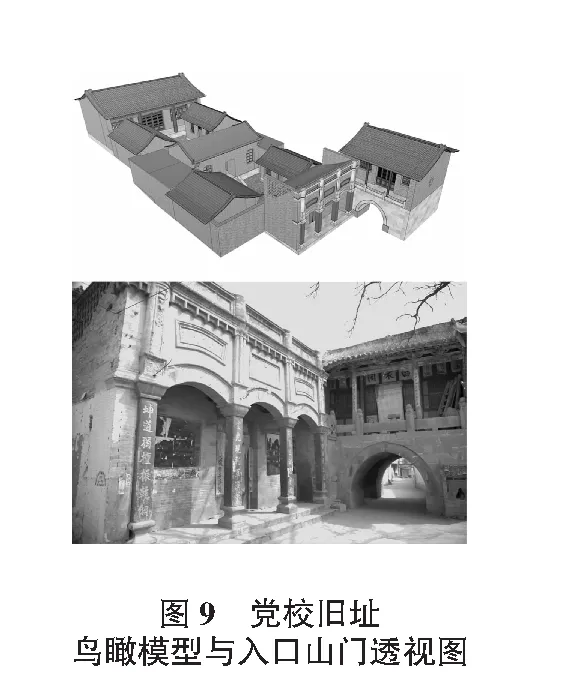

晋冀豫区党委党校旧址是一座两进四合院,坐北朝南,长方形平面,南北长约42.62 m,东西长18.82 m,总占地面积达560.70 m2(见图8)。旧址山门位于主轴线南端,屋顶形式为单坡顶(见图9)。院落整体与地势相适应,由南向北逐步抬高,前后两进院高差达0.47 m,通过过厅的南北两侧台阶调节高差成为整个旧址的交通枢纽,起到了划分与联系相统一的作用。第二进院较前一进院略显狭长,正房设置于旧址的最高点,以突显其主体地位,除过厅耳房外墙开有高侧窗外,各房间均向内部庭院开窗采光,对外不开窗,院落私密性由外至内依次增强。

该旧址建筑艺术与风格上中西合璧,尤其以山门及其东侧的过街楼为代表。通过西方建筑柱式、连续券、交叉拱和浅浮雕与木构架的巧妙衔接,在传统村落的建筑背景下,中西方建筑文化的碰撞使之造型表现力与视觉冲击力彰显无疑。

党委党校旧址现状分析结果如下:

前院:

1)山门南立面与过街楼交叉拱保存尚佳,但柱础、柱头及壁龛内的雕刻字画腐蚀严重;

2)山门与西厢房的梁枋色彩鲜艳,为后来重新绘制;

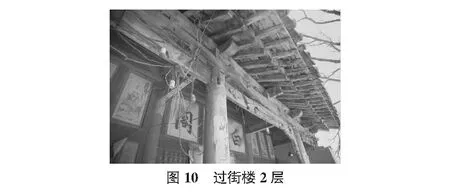

3)山门单坡顶与过街楼2层硬山顶年久失修,结构变形(见图10);

4)院内一些地面砖破损或未铺镘;

5)屋顶普遍有不同程度的漏雨,其中西厢房较为严重;

6)过厅两侧耳房破损严重,西侧耳房原为西辽城村妇女联合会办公室,现外墙坍塌,破败不已;

7)过厅保存较为完整,雕有石质仿木椽子,墀头破损残缺。

后院:

1)正房经过翻修,威严庄重,但与整体院落环境不协调;

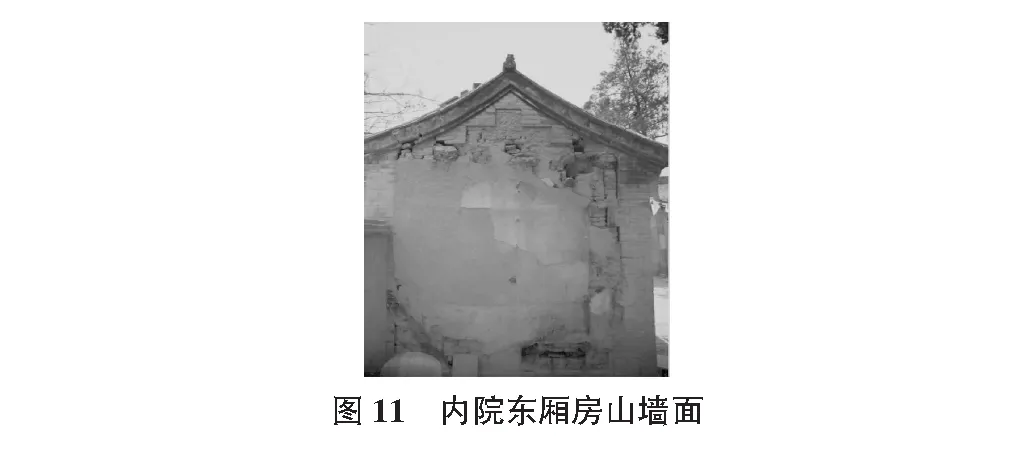

2)西厢房山墙外墙皮剥落,土坯砖裸露在外;东厢房山墙外侧墙皮严重剥落,屋架檩条端部裸露(见图11);

3)东西厢房墀头部分缺失且屋檐瓦片残缺;

4)东西厢房内装饰有现代简易吊顶;

5)除正房外,各建筑窗户均有不同程度损坏。

3 涉县革命旧址的保护研究及建议

3.1 国内外对历史建筑保护的研究

当今关于历史建筑保护的策略大致可以分为三种。第一种方法是“原汁原味”的保护,在西方又被视为博物馆式保护,即把建筑原封不动的保护起来,或对建筑进行必要的修缮和加固再“冻结”。第二种方法是保护为主、适当更新改造,基于建筑的历史原貌对其进行保护修复,但建筑内部环境可以进行改造升级,甚至改变使用功能,提升使用品质。第三种方法是更新改造为主、保护为辅,此法一般适用于范围较大且街区形态遭受严重破坏的非重点保护的历史街区,在传统与现代之间谋求一种过渡。

3.2 涉县革命旧址保护方式与策略

涉县革命旧址根据目前的使用功能类型分为传统民居和宗教建筑两大类,针对两种不同的建筑类型,保护方式理应有所区别。

3.2.1 传统民居类旧址的保护

在调研走访期间发现如边区交通总局旧址、教育厅旧居和太行联合中学等一大批革命建筑旧址均有村民在此居住生活,而村民更是表达出了修缮改造老宅提升生活品质的强烈愿望。民居旧址在改造时,对建筑本体与环境的保护与原住村民现实利益看似是相矛盾的,其实不然,民居旧址因为村民而得到了保存与不断的发展,村民因为民居旧址而传承了历史文脉和抗战精神,二者的关系是相互依赖,相辅相成的。基于此,民居类革命旧址部分应当采用保护为主、适当更新改造的保护方式,使之一方面既能够恢复建筑原貌达到了保护的目的;另一方面还能以人为本,满足村民对改善生活条件的迫切期盼。

由于村镇技术经济实力薄弱,涉县县一级建设、文化、旅游等主管部门应联合各乡镇提供专业技术、资金的扶持,对民居旧址进行定期的维护工作以确保建筑的安全性与可靠性,充分带动村民对革命旧址保护与生活的积极性。根据村民所反映的问题与隐患及时认真地排查、修复,保证建筑原貌的真实性。与此同时应听取村民意见,由专家提出合理可行的内部环境改造升级方案,涉及空调、消防、水电等,提升村民日常生活品质并赋予革命建筑旧址新的生命与意义,在保护与更新过程中找寻到了一个可操作的平衡点。

3.2.2 宗教建筑类旧址的保护

对于诸如晋冀豫区党委党校旧址(现今西辽城村娲皇庙)、太行行署旧址(现今下温村天主教堂)等宗教类建筑旧址而言,考虑其包含双重意义与价值,保护则需更加慎重,可采取严格保留原物的保护策略,保持其原真性。

在宗教建筑的保护过程中,应该尽可能采用同类建筑材料对旧址的周边环境、外部风貌、结构体系、装饰装修的损坏部分按原设计图纸修复,不得实施有损建筑环境、格局、风格的改造,亦不允许改变内部空间结构、任意购置添加与历史不相符的物件。

3.2.3 以利用促保护

革命旧址的意义是多方面的,历史教育意义则是其精华所在,因此对涉县革命旧址的利用主要指红色旅游资源的开发利用以重温先辈历程。涉县革命旧址大都沿漳河分布开来,较为分散,对于某一村落的革命旧址单体的开发是具有局限性的,其忽略了革命历程的过程性、整体性与广泛性,也忽略了单个革命旧址的可达性。因而有必要统筹涉县旅游资源,充分利用赤岸村的一二九师军区司令部旧址与索堡村的娲皇宫现有人气与知名度,合理利用干线、支线公路开辟一条或多条沿漳河两岸的红色文化旅游线路,将散落于各村落的革命旧址串联起来,如同抗战时期那样形成一个有机的整体,向游客完整地呈现当年的红色经典,同时游客还能领略到涉县特有的风土人情,而革命旧址也在利用中得到了切实保护。就社会效益而言,以利用促保护之法还有助于乡镇产业的多元化发展,增加居民收入,赋予居民新的角色与责任去守护这宝贵的红色历史印记。

[1] 周吉平.革命历史建筑的保护方法研究[D].太原:太原理工大学,2006.

[2] 张复合.中国近代建筑史研究与近代建筑遗产保护[J].哈尔滨工业大学学报(社会科学版),2008(6):12-26.

[3] 孙 婕.革命老区红色历史文化村镇的保护与利用研究[D].长沙:湖南师范大学,2012.

[4] 李奇伟,高安亭.穿行在老汉口的法兰西——汉口法租界历史建筑的现状及保护[J].武汉勘察设计,2013(6):65-70.

On status of revolutionary relics in She County and their preservation

Wang Xiaodong Kuang Yuan Yuan Yuan

(CollegeofArchitectureandArts,HebeiEngineeringUniversity,Handan056038,China)

The paper introduces the historical background and distribution of the revolutionary relics in She County,and points out the preservation strategies for the relics by combining with Auditorium Relics of No.129 Division Political Department,Cave Dwelling Relics,and Party School Relics for Party Commission in Shanxi-Chahar-Hebei,so as to inherit the Red Culture.

revolutionary relics,historical background,Red Culture,preservation strategies

1009-6825(2016)29-0009-03

2016-08-05

王晓冬(1962- ),女,硕士生导师,教授,国家一级注册建筑师,注册城市规划师; 况 源(1992- ),男,在读硕士;

袁 媛(1992- ),女,在读硕士

TU-87

A