寻找未来领导者

周丹

当今,中国企业的平均生命周期开始变短、关键人才流失严重、领导力来不及从容不迫地慢慢塑造,组织发展专家遇到了前所未有的挑战。其中就包括什么样的人才在未来能引领组织发展、如何寻找企业的未来领导者这两个大问题。

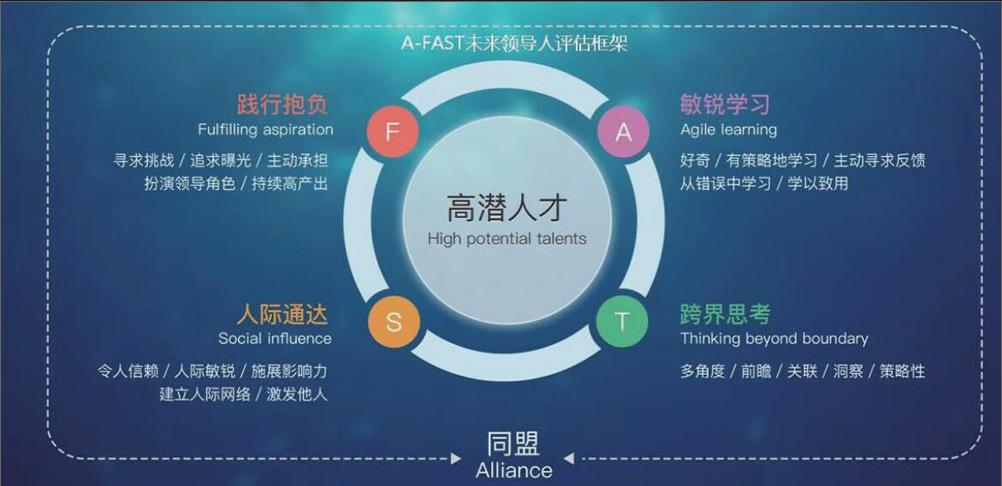

未来领导者画像=高同盟+高潜力

首先,要有抱负,追求挑战,很有发展意愿,不愿随波逐流。在每天的工作中保持非常旺盛的敏锐学习能力。在快节奏的商业环境中,唯有不断学习,充实自我,才能提升个人竞争力。

还应对人保持敏锐度。对于领导力,最终一定是对组织里大多数人产生更好的示范作用,所以人际通达等潜力也值得关注。先不说是否是高情商,但至少对人感兴趣,愿意与人合作,有保持沟通的意愿。这些高潜的人才里,除了愿意学习新知、保持好奇心,还要在思维方面保持更好的灵活性,可以将其概括为跨界性思考。

目前许多公司都在跨界,一个工作看似是垂直的,但解决问题的方法论永远不止一条。如何将知识运用到不同领域的创新,也是高潜人才未来有别于普通员工非常重要的特性。我们看到他们的个性和动机,将其称之为Go FAST模型。

未来领导者:同盟为先,潜力难获

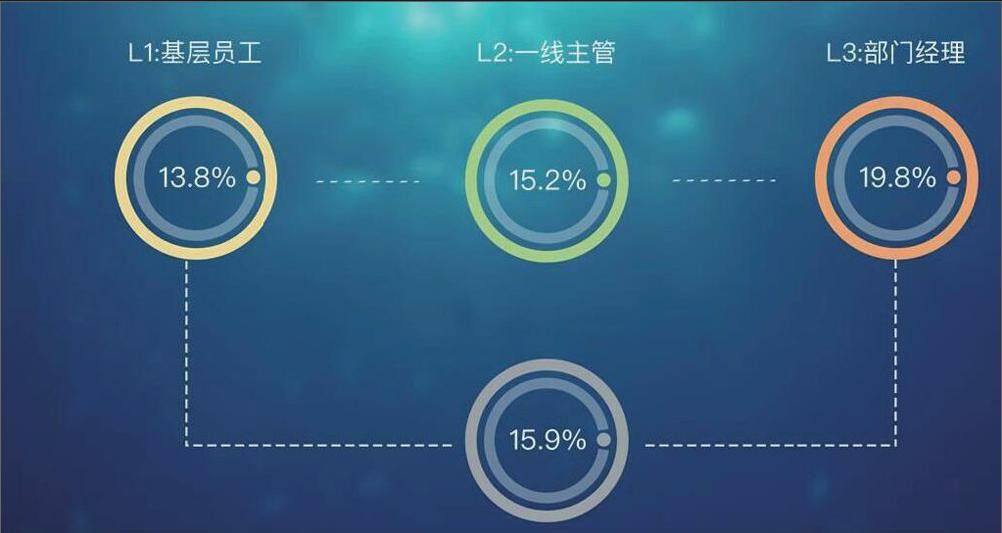

潜力或许不容易培养,但同盟是有一定成效的,同盟包括事业心的增加也有许多方法。我们可以基于领导者的画像找到企业里有多少这样的人,他们所处哪些行业,是什么样的状态。左图是基于大数据分析平台Ocean Analytics找到的一些有趣的结果。

首先,笔者做了一个概述的研究。关于领导梯队的划分,从L1(个人的贡献者)到L2(初级管理者),到中层管理者或到事业部的总经理,到高管。笔者分析发现,从目前的潜质来讲,从最基础的人员到高管的水平上,数据是一个很漂亮的递增,在这个递增里,L4和L5还是非常明显地优于储备的人员。

在不同层级,有多少未来领导者

这里不包括忠诚和同盟,主要以FAST模型为核心,有可能成为领导者的分别占比是多少。

在初级员工里,大概占比是13.8%,一线主管占比15.2%,而部门主管中层的层级大概占19.8%。他们综合起来大概是占到16%左右。

即每100个员工,大概有16个左右,如果他在企业中能有非常好的发展,就有可能成为未来的领导者。这个数字看起来好像不错,但这是从L1到L3综合的结果。事实上综合到员工的流失率和企业里,他们扩张性的发展,企业的供应性状况,这个数字远远不够。不管怎么讲,这个数字和国外的研究还是非常惊人的相似。大部分的比例控制在15%-30%左右比较合适。

有些公司选择储备干部,不遗余力,甚至把高潜的比例标准降得很低,如果挑选比例大于35%,反而有可能导致高潜员工的流失率进一步加剧,因为在选拔的过程中没有考虑更多。但如果选拔比例过低,可能会导致选拔结果苛刻,人才供应不足。在不同的层级里,可能存在的高潜人员比例是这样的平均数,不同的行业还有不同的差别。

重金挖掘高潜人才是否值得

研究抽样100多家质量非常高的上市公司,分析发现,高潜人才目前的储备量对于上市公司股票的表现影响,最开始的结论让人稍微有点失望。比如说最左边是储备量低于15%,中间是15%到20%,最后是储备量大于20%。

从中我们可以发现一个非常有意思的现象:不同的高潜人才储备量,对于上市公司同比的增长率增幅差异巨大。也就是说,如果人才的储备量大于20%,他在上市公司里历年的增幅大概均值是37%。如果人才的储备量在15%到20%之间,反而同比的增幅是负值,但还好基本算持平,也就基本能维稳。

如果企业对人才的吸引度和保留度不是很好,会发现增长率是非常大的低谷。人才工作似乎看起来和股票、营收没有那么直接的关系,甚至有时人力资源部被质疑,但这样的结果对HR未来的工作是非常好的背书。

高潜人才都是“小鲜肉”?

那些做得好的高潜人才的年龄如何?在研究之初,我们本希望他们都很年轻,证明发掘人才可以更早。而事实上,年龄还是比想象中大,但这也和我们的常识相似。

在一线基层员工里具备高潜特质状态的人已经到了30.4岁,这个年龄有点大;而一线主管本身年龄更大一些,到了33岁左右;到部门经理的时候大概到了36岁。从这次抽样及现今的高潜人才现状来看,他们的年龄没有想象中那么年轻。但也给我们一个启示,是真的未早成,还是组织发起识别过晚,让其做测评太晚?

企业有没有针对更年轻的员工采用一些加速他们成长的手段,使这个年龄往前提一两岁?比如互联网行业,平均比均值低2-5岁;金融行业,由于对行业经验的限制,年龄会略高一些。所以给我们的启发:一方面在未来挑选高潜时,很多公司会将报名资格或筛选标准制定在35岁以下,是有道理的。

除了从总监往高管的选拔年龄高一点,如果储备中层或中高层,35岁以下还是很合适的年龄。另外的启示是,可以在人才更早期进入企业时,就给他们更多的关注。

关注发挥女性领导者的优势

在下图中的这些上市公司中,发展速度高于平均值的企业里,女性高管的存在比例大概是26.4%,而发展速度低于均值的女性领导力是20%、21%左右,这也说明发展更好的公司充分释放出了女性高管对整个组织的作用。

再看下图,在整个高潜素质的对比里,男性在动力系统上,比如成功愿望、野心、权力动机、决断力方面确实更优于女性高管。

但看右侧,这是在很多领导力里一个更重要的核心,比如是不是能很好地赢得信任、换位思考、支持促进别人优势的发挥,这些恰是女性管理者独特的优势,且比例非常高。尤其面对未来知识型的员工,领导更应当扮演好鼓励者、教练的角色,女性在这个环节里也许会发挥更大作用。基于储备的女性管理者,其实比例并不是特别高,现在只有20%左右,这也可能亟待在未来发展中对她们予以关注。

高学历带来惊喜也带来不适

MBA、硕士、博士的群体和本科及以下还是有明显的分水岭。从总的潜力指数上看,硕士以上的人群占比显著高于本科及以下。但在各项素质上可能又不完全一样。比如践行抱负,我要不要做一个很了不起的人,追求挑战。大家看到惊人的一条平线,人生而平等,无论是什么学历,同等比例的人都怀有这样的雄心。

但在学习、人际、跨领域思考上,他们之间还是有差距。尤其在学习和思考上是与学历成正比的,MBA和硕士差不多,本科和中专差不多。有一个好玩的点,人际通达会在博士学历上有一个小小的拐点。这个研究很有趣,人们很想找到很多反人类、反常识的结论,但大数据有时候展现的还是我们看到的那样。

当然,这并不是说博士在所有方面都不OK,这也跟博士群体的数量本身比较小有关。但总体来说,硕士及以上的人群,在组织里成为高潜的比重可能更大。

各行业高潜人才储备,冷暖自知

比较热门、多金的行业,其高潜人才的储备要优于其他行业。互联网、金融、房地产行业比起其他行业更好些,而不常出现在视野上的物流、能源环保等行业,相对储备量稍低一些。

很多问题不能就数据而看数据,其实很多现状和我们想的也不完全一样。比如互联网、金融行业都在快速发展且新兴公司非常多,尽管看起来储备量略高于其他行业,但从调研结果看,其在人才供应上反而更吃紧。传统行业稍低一点,也是在15%左右,但人才的流动量和本身的诉求还是相当的。

左图中,互联网/电商的L2的整体水平出现了洼地,显著低于相邻的两个层级,对当下管理和未来的晋升可选择范围都有影响。交通/物流/运输的当代领导者水平尚可,但中基层素质普遍低于其他行业的相应层级,在考虑外部引进前,如何发现和发展他们、释放存量和人才活力,才是当务之急。

按道理讲,企业越成熟,组织的各方面也越健全,高潜人才基数大,各方面比例更好。从某种角度来说,大中型组织确实体现了一定的优势。

而现实却是,在500-1000人规模的组织里,高潜人才的比例是最高的。既不是纯粹的小微,又不是真正的超大型组织。追踪这些员工特性时发现。500-1000左右的企业往往都是蓄势待发的组织,发展速度都非常快,在岗位设计上和超大型岗位相比复合型最高。对高潜人才来讲,如果大型岗位越细节,其锻炼能力是很有限的,但500-1000人的公司里,要求是最高的。