新一代地震区划图调整统计及抗震规范局部修订简介

罗开海 刘培

新一代地震区划图调整统计及抗震规范局部修订简介

罗开海刘培

2015年5月15日,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会联合发布了《关于批准发布〈中国地震动参数区划图〉等357项国家标准的公告》(中华人民共和国国家标准公告2015年第15号),《中国地震动参数区划图》GB 18306—2015将替代现行的GB 18306—2001,并将于2016年6月1日起在全国正式实施。地震区划图是依据当地可能的地震危险程度对国土进行区域划分,是一般建设工程的抗震设防要求和编制社会经济发展、国土利用规划、防灾减灾规划及环境保护规划等相关规划的依据。与2001版区划图相比,新版《中国地震动参数区划图》的一个显著变化是取消了不设防区,全国设防参数整体上有了一定程度的提高。为了配合新版区划图的实施,住房和城乡建设部适时启动了《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)的局部修订工作,对其中的“附录A 我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组”进行适应性修订,现已完成报批工作。

本文将根据《中国地震动参数区划图》(GB 18306—2015)、《中华人民共和国行政区划简册2015》以及民政部门公布的行政区划变更资料,对全国城镇抗震设防的变化情况进行统计分析,简要介绍了《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)局部修订时附录A的修订情况以及工程实施应注意事项等。

罗开海,男,工学博士,中国建筑科学研究院工程抗震研究所研究员,长期从事建筑抗震科研与设计实践,参与了《建筑抗震设计规范》、《建筑工程抗震设防分类标准》等抗震标准的编写和管理工作,对规范发展的沿革、规范条文要义和背景、实施过程中的问题等有比较全面深入的了解。主持或参加过多项复杂建筑工程的设计和计算分析工作;承担或参与国家科技支撑计划科研课题工作3项,省部级课题多项,申请专利4项,获省部级科技进步奖一等奖1项,二等奖1项,三等奖3项,2011年获国务院国资委“中央企业优秀共产党员”称号。

2015版地震区划图简介

《中国地震动参数区划图》(GB 18306—2001)修订工作始于2007年,经地震科技工作者根据相关法律和最新研究成果修订,并与住建、水利、核电等相关使用部门充分协调,最终于2015年5月15日发布批准公告。修订后的区划图主要特点有:(1)将抗倒塌作为编图的基本准则,以50年超越概率10%的地震动峰值加速度与50年超越概率2%地震动峰值加速度除以1.9所得商值的较大值作为编图指标;(2)取消了不设防区,全国设防参数整体上有了适当提高,基本地震动峰值加速度0.10 g及以上地区面积有所增加,从49%上升到51%,其中Ⅷ度及以上地区的面积从12%增加到18%。

2015版区划图城镇抗震设防变更情况统计

新旧区划图城镇抗震设防比较

根据《中华人民共和国行政区划简册2015》以及中华人民共和国民政部发布的《2015年县级以上行政区划变更情况》(截至2015年9月12日),我国大陆地区共有县级城镇2860个,按2001版区划图和2015版区划图各烈度区县级城镇数量统计结果如图1和表1所示。从图表可以看出,由于GB 18306—2015取消了小于Ⅵ度的地区,即全国取消非抗震设防区,随之带来的变化是Ⅵ度、Ⅶ度、Ⅶ度(0.15 g)、Ⅷ度、Ⅷ度(0.30 g)等抗震设防区的扩大,各设防区城镇数量较2001版区划图均有不同程度的增加,其中Ⅵ度区增加169个,增幅15.7%;Ⅶ度区增加76个,增幅10.8%;Ⅶ度(0.15 g)区增加11个,增幅3%;Ⅷ度区增加105个,增幅37.6%;Ⅷ度(0.30 g)区增加25个,增幅65.8%。从绝对数量上看,Ⅵ度区增加169个,数量最多,Ⅷ度区次之,数量达到105个;从相对数量上看,Ⅷ度(0.30 g)区变化的幅度最大,为65.8%,Ⅷ度区次之为37.6%。

表1 大陆地区主要城镇抗震设防烈度统计表

图1 大陆地区各烈度区主要城镇统计图(a)各烈度区占比分布图;(b)各烈度区城镇数量分布图

表2 2001版区划城镇设防变更统计表

从总体比例上看,区划图修订后,Ⅵ度区城镇增加169个,总数1246个,占比由2001版的37.7%扩大到2015版的的43.6%;Ⅶ度区(包括0.15 g区域)城镇增加87个,总数1158个,占比由37.4%扩大到40.5%;Ⅷ度区(包括0.30 g区域)城镇增加130个,总数447个,占比由11.1%扩大到15.6%;Ⅸ度区维持不变,城镇总数9个,占比0.3%。2001版区划图各烈度区的变化分析

表2为《中国地震动参数区划图》(GB 18306—2001)(含第一号、第二号修改单)各烈度区城镇,经GB 18306—2015修订调整后的设防参数变更统计表。

从表2中可以看出以下几点。

(1)原非设防区,共有县级及以上城镇(以下简称“城镇”)386个,占全国县级及以上城镇总数的13.5%;此次调整后,升为Ⅵ度设防的有384个,升为Ⅶ度设防的有2个,分别为海南省的三沙市和河南省的西峡县。

(2)原Ⅵ度区,共有城镇1077个,占全国县级以上城镇总数的37.7%。此次区划图修订后,原Ⅵ度区城镇抗震设防变化情况如下:抗震设防参数保持不变的有814个;加速度提升一档,变为Ⅶ度的有202个;加速度提升两档,变为Ⅶ度(0.15 g)设防的有12个,分别为内蒙古的阿拉善右旗、吉林的安图县、黑龙江的依兰县、通河县、延寿县、四川的阿坝县、西藏的双湖县、新疆的和布克赛尔蒙古自治县、哈巴河县、托里县以及阿勒泰市;加速度提升三档,变为Ⅷ度设防的有1个,为黑龙江省方正县;加速度不变,仅设计地震分组调整的有48个,其中内蒙古的四子王旗、河南省汝州市、新疆克拉玛依市的白碱滩区3个城镇由三组降为二组,其余45城镇地震分组均有所提升。

(3)原Ⅶ度设防区,共有城镇703个,占全国县级以上城镇总数的24.6%。此次区划图修订后,原Ⅶ度区城镇抗震设防变化情况如下:抗震设防参数保持不变的有473个;加速度提升一档,变为Ⅶ度(0.15 g)设防的有113个;加速度提升两档,变为Ⅷ度设防的有16个,分别为内蒙古的乌拉特后旗,吉林的舒兰市,四川的白玉县和得荣县,云南的福贡县、贡山独龙族怒族自治县、德钦县和维西傈僳族自治县,西藏的昌都县、定结县和嘉黎县,甘肃的玛曲县,青海的曲麻莱县,新疆乌鲁木齐市的达坂城区、和硕县和阿合奇县;加速度不变,仅设计地震分组调整的有101个,其中一组提为二组的有48个,二组提为三组的有49个,由三组降为二组的有4个,分别为河北秦皇岛市的北戴河区、山东淄博市的博山区、四川乡城县以及新疆的阿拉尔市。

(4)原Ⅶ度(0.15 g)设防区,共有城镇368个,占全国县级以上城镇总数的12.9%。此次区划图修订后,原Ⅶ度(0.15 g)区城镇抗震设防变化情况如下:抗震设防参数保持不变的有176个,占比47.8%;加速度提升一档,变为Ⅷ度设防的有117个,占比31.8%;加速度降一档,变为Ⅶ度设防的有1个,四川省剑阁县;加速度不变,仅设计地震分组调整的有74个,其中一组提为二组的有41个,二组提为三组的有31个,二组降为一组的有1个,为河北省河间市,三组降为二组的有1个,为甘肃的阿克塞哈萨克族自治县。

(5)原Ⅷ度设防区共有城镇279个,占全国县级以上城镇总数的9.8%。此次区划图修订后,原Ⅷ度区城镇抗震设防变化情况如下:抗震设防参数保持不变的有129个,占比46.2%;加速度提升一档,变为Ⅷ度(0.30 g)设防的有25个,占比9%;加速度下降一档,变为Ⅶ度(0.15 g)的有4个,占比1.4%,分别是广东省汕头市潮南区、西藏的萨嘎县、甘肃省兰州市红古区、青海省玛多县;加速度不变,仅设计地震分组调整的有121个,占比43.3%,其中一组提为二组的有98个,一组提为三组的有1个(山西省永济市),二组提为三组的有21个,三组降为二组的有1个,为河北省河间市,三组降为二组的有1个,为甘肃的阿克塞哈萨克族自治县。

(6)原Ⅷ度(0.30 g)设防区共有城镇38个,占全国县级以上城镇总数的1.3%。此次区划图修订后,原Ⅷ度(0.30 g)区城镇抗震设防变化情况如下:抗震设防参数保持不变的有20个,占比52.6%;加速度不变,仅设计地震分组调整的有18个,占比47.4%,其中一组提为二组的有8个,二组提为三组的有10个。

(7)原Ⅸ度设防区共有城镇9个,占全国县级以上城镇总数的0.3%。此次区划图修订后,抗震设防参数保持不变的有6个,设防烈度Ⅸ度不变,设计地震分组二组提为三组的有3个。

2015版区划图各烈度区的构成分析

表3为GB 18306—2015各设防区城镇在2001版区划图中设防情况的统计表。

表3 GB 18306—2015各设防区城镇数量构成统计表

(1)Ⅵ度区现有县级及以上城镇1246个,其中384个是由原非设防提升为Ⅵ度设防的,814个保持原Ⅵ度设防参数(峰值加速度和特征周期)不变,另外48个城镇的原设防烈度不变,地震分组有所调整。

(2)Ⅶ度区现有县级及以上城镇779个,其中由原非设防提升为Ⅶ度设防的有2个(分别为海南三沙市和河南西峡县),由Ⅵ度设防提升为Ⅶ度设防的有202个,保持原Ⅶ度设防参数(峰值加速度和特征周期)不变的有473个,保持Ⅶ度设防参数不变而地震分组有所调整的有101个,由Ⅶ度(0.15 g)设防将降为Ⅶ度设防的有1个(四川剑阁县)。

(3)Ⅶ度(0.15 g)区现有县级及以上城镇379个,其中由Ⅵ度提升为Ⅶ度(0.15 g)的有12个,由Ⅶ度升为Ⅶ度(0.15 g)的有113个;保持原Ⅶ度(0.15 g)设防参数(峰值加速度和特征周期)不变的有176个,保持Ⅶ度(0.15 g)设防不变而地震分组有所调整的有74个,由Ⅷ度降为Ⅶ度(0.15 g)设防的有4个(分别为广东省汕头市潮南区、西藏的萨嘎县、甘肃省兰州市红古区、青海省玛多县)。

(4)Ⅷ度区现有县级及以上城镇384个,其中由Ⅵ度提升为Ⅷ度的有1个(黑龙江方正县),由Ⅶ度提升为Ⅷ度的有16个;由Ⅶ度(0.15 g)提升为Ⅷ度的有117个,保持原Ⅷ度设防参数(峰值加速度和特征周期)不变的有129个,保持Ⅷ度设防参数不变而地震分组有所调整的有121个。

(5)Ⅷ度(0.30 g)区现有县级及以上城镇63个,其中由Ⅷ度提升为Ⅷ度(0.30 g)的有25个,保持原Ⅷ度(0.30 g)设防参数(峰值加速度和特征周期)不变的有20个,保持Ⅷ度(0.30 g)设防参数不变而地震分组有所调整的有18个。

(6)Ⅸ度区现有县级及以上城镇9个,其中保持原Ⅸ度设防参数(峰值加速度和特征周期)不变的有6个,保持Ⅸ度设防参数不变而地震分组有所调整的有3个。

抗震规范局部修订工作简介

局部修订工作过程

为了配合《中国地震动参数区划图》GB 18306—2015的实施,根据住房和城乡建设部《关于印发2014年工程建设标准规范制订修订计划的通知》(建标〔2013〕169号文)的要求,国家标准《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)(以下简称“《抗震规范》”)及时启动了局部修订工作。此次修订主要是根据《中国地震动参数区划图》(GB 18306—2015)和《中华人民共和国行政区划简册2015》以及民政部发布2015行政区划变更公报,修订《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)附录A:我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组。

《抗震规范》局部修订编制组成立暨第一次工作会议于2015年8月5日在北京召开,会议主要对局部修订编制大纲以及局部修订的讨论稿进行讨论。根据第一次工作会议纪要,局部修订编制组对《抗震规范》局部修订讨论稿进行修改和完善,形成了《抗震规范》局部修订征求意见稿,并于2015年9月20日通过书面信函和网络向各省(直辖市、自治区)抗震防灾主管部门和主要设计单位、高校、研究机构等征求意见。2015年9月30日通过国家工程标准化信息网向全社会公开征求意见。局部修订编制组共计向有关单位和个人发出发送80份征求意见稿,至2015年10月20日,收到反馈回复的数量为29份,收到征求意见稿后,回函并有建议或意见的单位数为27个,没有回函的单位数为53个,收到修改意见和建议共71条。局部修订编制组逐条讨论了征求意见回函中的各种意见、建议以及相应的处理意见,并根据征求意见的反馈情况对《抗震规范》局部修订征求意见稿进行了修改、完善,形成了《抗震规范》局部修订送审稿。《抗震规范》局部修订送审稿审查会于2015年11月24日在北京召开。

局部修订内容

此次局部修订的主要工作内容包括两个方面:(1)根据《中国地震动参数区划图》(GB 18306—2015)和《中华人民共和国行政区划简册2015》以及民政部发布2015行政区划变更公报,修订《抗震规范》附录A:我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组;(2)根据《抗震规范》实施以来各方反馈的意见和建议,对部分条款进行文字性调整。

此次局部修订的基本原则为:(1)保持《抗震规范》现有的章节体例不变;(2)保持规范要求的连贯性和延续性原则,根据各方反馈意见调整或修订部分条文时,以文字性调整为主;(3)便于管理和使用的原则。此次对附录A的调整,考虑根据新的地震区划图和行政区划图进行编制,以省级行政单位为条,以地级市为款,以县级城镇为基本元素采用表格的形式进行编制。对于县以下的镇、乡的抗震设防参数,暂不给出。

需要说明的是,此次局部修订还给出了附录A的使用说明:明确指出附录A仅给出我国各县级及县级以上城镇的中心地区(如城关地区)的抗震设防烈度、设计基本地震加速度和所属的设计地震分组。当在各县级及县级以上城镇中心地区以外的行政区域从事建筑工程建设活动时,应根据工程场址的地理坐标查询《中国地震动参数区划图》(GB 18306—2015)的“附录A(规范性附录)中国地震动峰值加速度区划图”和“附录B(规范性附录)中国地震动加速度反应谱特征周期区划图”,以确定工程场址的地震动峰值加速度和地震加速度反应谱特征周期,并根据下述原则(如表4、表5所示)确定工程场址所在地的抗震设防烈度、设计基本地震加速度和所属的设计地震分组。

表4 抗震设防烈度、设计基本地震动峰值加速度和GB 18306地震动峰值加速度的对应关系

表5 设计地震分组与GB 18306地震动峰值加速度反应谱特征周期的对应关系

关于2015版区划图的几点讨论

关于多级地震动峰值加速度取值的讨论

与2001版区划图相比,2015版区划图在保持双参数编图的基础上,明确提出了“四级地震作用”的概念,并规定了“四级地震动作用”相应的地震动参数取值。所谓“四级地震作用”分别指的是50年超越概率63%的多遇地震动、50年超越概率10%的基本地震动、50年超越概率2%的罕遇地震动和50年超越概率1/10000的极罕遇地震动。按照GB 18306—2015第6.2.1 6.2.3条的规定,多遇地震动峰值加速度宜按不低于基本地震动峰值加速度1/3确定;罕遇地震动峰值加速度宜按基本地震动峰值加速度1.6 2.3倍确定;极罕遇地震动峰值加速度宜按基本地震动峰值加速度2.7 3.2倍确定。

根据《GB 18306—2015〈中国地震动参数区划图〉宣贯教材》,极罕遇地震动峰值加速度与基本地震动峰值加速度的比值K1、罕遇地震动峰值加速度与基本地震动峰值加速度的比值K2、多遇地震动峰值加速度与基本地震动峰值加速度的比值K3是基于全国104 850个场点(0.1°×0.1°)计算值的概率统计结果。根据上述统计结果,K1的平均值为2.9,K2的平均值为1.9,K3的平均值为0.33,而且K1、K2、K3的各统计指标与基本地震动峰值加速度值关系不大(如图2所示)。因此,按照这样的统计结果,我国各烈度区的地震危险性特征或地震危险性曲线的形状是基本相同的。

图2 不同加速度分区K1、K2、K3平均值变化趋势

图3 GB 50011—2010各烈度区地震危险性曲线

图4 美国部分城市地震危险性曲线

然而,国际地震工程界一个熟知的基本规律是,地震活动性越强的地区,地震危险性曲线越平缓。因此,一般情况下,地震活动性越强的地区(通常也是地震烈度越高的地区),上述K1、K2值越小,K3值越大;反之,地震活动性越弱的地区(通常也是地震烈度越低的地区),上述K1、K2值越大,K3值越小。我国现行《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010给出了三级地震动水准的概率标定和相应的参数取值,据此推定的各烈度地震危险性特征曲线如图3所示,与上述基本规律是一致的;如图4所示,美国部分城市的地震危险性曲线,与上述基本规律也是一致的。但GB 18306—2015关于K1、K2、K3取值的规定并不能体现这一基本规律。因此,抗震规范此次局部修订暂未根据GB 18306—2015的规定对多遇地震和罕遇地震的设计参数取值进行调整,下一步全面修订时将结合我国建筑抗震设防政策的调整情况以及地震工程领域的科研动态进行专门研究确定。

关于场地地震动参数调整的讨论

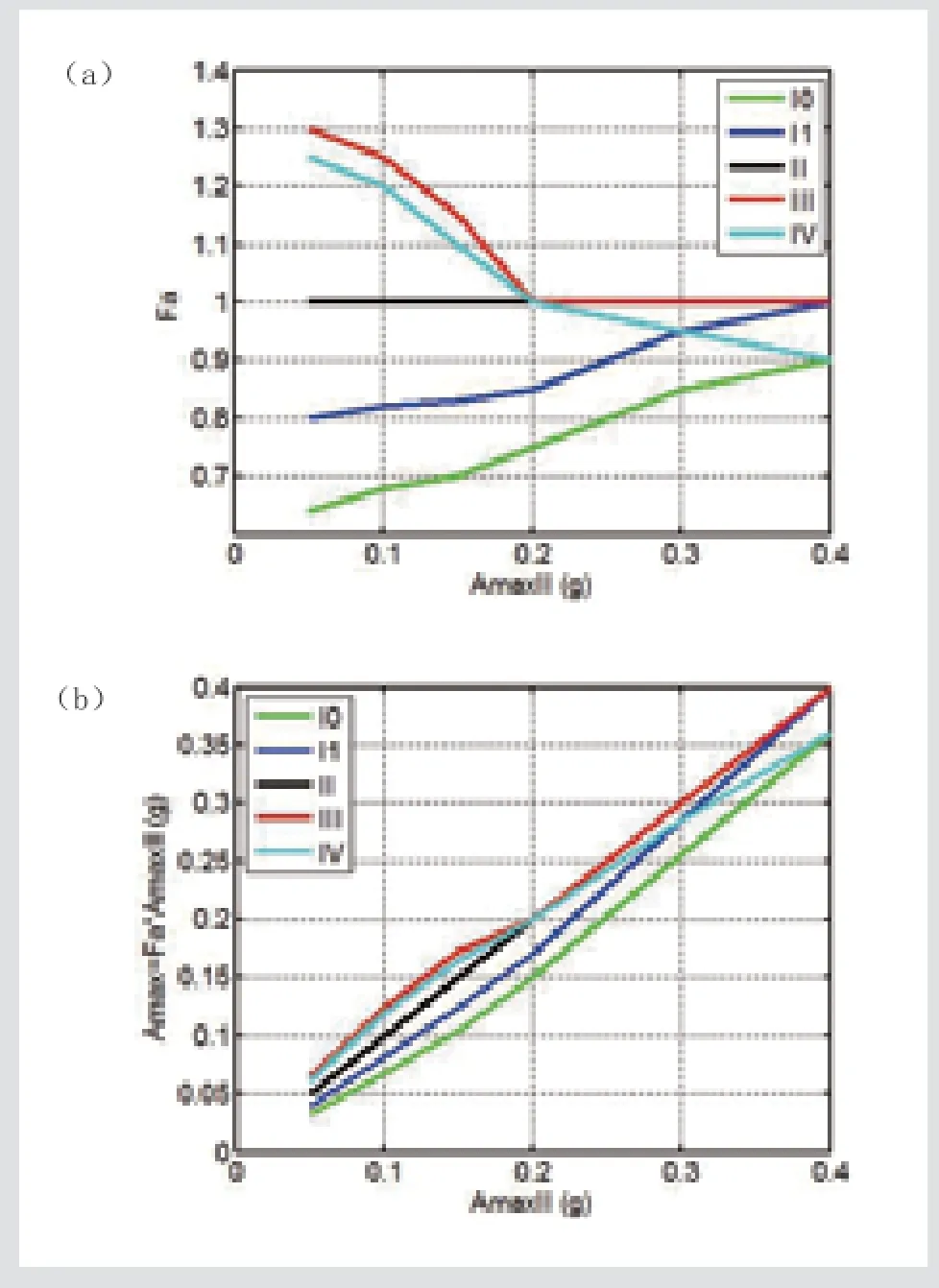

2015版区划图第8.1条规定,“Ⅰ0、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ类场地地震动峰值加速度应根据Ⅱ类场地地震动峰值加速度进行调整,调整系数可参见附录E确定”。在GB 18306—2015的附录E(资料性附录)中规定,场地地震动峰值加速度调整系数Fa,可按表6分段线性差值确定。

表6 GB 18306—2015规定的场地地震动峰值加速度调整系数Fa

图5为GB 18306—2015的场地地震动峰值加速度调整系数曲线及各类场地的峰值加速度曲线。从中可以看出以下几点。

(1)对于Ⅰ0、Ⅰ1类场地,低烈度区的调整(降低)幅度偏大,高烈度地区的调整幅度偏小。根据近几十年的地震宏观经验可以看出,目前我国工程抗震面临的形势是,中低烈度地区房屋建筑的地震风险要明显高于高烈度地区,这样的调整方案会导致中低烈度地区房屋建筑的地震安全形势进一步恶化。

(2)Ⅳ类场地的Fa取值均低于Ⅲ类场地,这意味着同等条件下,Ⅳ类场地的峰值加速度要小于Ⅲ类场地,这与震害规律也不完全相符,也与国际公认的做法不一样。美国规范FEMA450、FEMA750、ASCE7-05、ASCE7-10以及IBC系列规范等,其Fa的取值均为软场地高于硬场地。欧洲规范EN1998(EC8),也仅是在主导地震的面波震级不大于5.5时,E类场地的调整系数稍大于D类场地。但需要注意的是,我国的地震地质环境与欧洲的差异较大,相反地,与北美的地震环境更为接近。

鉴于上述原因,同时考虑到规范局部修订的任务要求,此次《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)局部修订时,并未对场地地震动参数调整的相关内容进行修订。下一版抗震规范修订时,将根据专题研究成果、全国各级建筑抗震设防主管部门的意见、以及各勘察设计单位的反馈意见综合研究确定。

图5 GB 18306—2015的Fa曲线及各类场地的峰值加速度曲线(a)Fa曲线;(b)各场地峰值加速度

结束语

本文首先根据《中国地震动参数区划图》(GB 18306—2015)、《中华人民共和国行政区划简册2015》以及民政部门公布的行政区划变更资料,对全国城镇抗震设防的变化情况进行统计分析;其次,简要介绍《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)局部修订时附录A的修订情况以及工程实施注意事项等;最后,对2015版区划图中有关多级地震动参数取值以及场地地震动峰值加速度调整的规定进行了讨论,并对《建筑抗震设计规范》中相应内容的进一步修订工作进行初步规划。