基于新一代地震区划图的高层建筑抗震设计

肖从真 李建辉 王徽

基于新一代地震区划图的高层建筑抗震设计

肖从真李建辉王徽

2015年,国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会批准发布了强制性国家标准《中国地震动参数区划图》(GB 18306—2015),该标准将于2016年6月1日起在全国正式实施。作为编制抗震设计规范的基础资料,新一代区划图的实施将对高层建筑抗震设计产生一定的影响。

肖从真,研究员,博士生导师,1991年毕业于清华大学土木工程系,获结构工程和工程力学双学士学位,1995年获清华大学土木系工学博士学位。现任中国建筑科学研究院副总工程师、国家重点实验室副主任、建研科技股份有限公司工程咨询设计院院长,全国超限审查专家委员会委员、办公室副主任。长期从事高层建筑结构理论研究和工程设计、咨询工作。负责了大量超高层、复杂高层结构的咨询、设计和试验研究工作,包括上海中心大厦(高632m)、深圳平安金融中心(高660m)、武汉绿地中心(高606m)、天津高银117大厦(高597m)、中国尊(高528m)、北京当代MOMA、北京银河SOHO、望京SOHO等20余项标志性建筑工程;主持或参加编修了《钢管混凝土结构技术规范》、《高层建筑混凝土结构技术规程》、《组合结构设计规范》等国家及行业规范。

新一代区划图简介

自20世纪50年代,我国已完成了4代全国地震区划图编制,1956年、1977年和1990年区划图以地震烈度为指标表示地震危险程度,现行区划图是2001年发布实施的《中国地震动参数区划图》(GB 18306—2001)。GB 18306—2001采用峰值加速度和反应谱特征周期为指标表示地震危险程度,可概括为“两图一表”,“两图”指Ⅱ类场地50年超越概率10%的峰值加速度分区图(分7个区:<0.05 g、0.05 g、0.10 g、0.15 g、0.20 g、0.30 g、≥0.40 g)和Ⅱ类场地反应谱特征周期图(分3个区:0.35 s、0.40 s、0.45 s);“一表”指反应谱特征周期调整表,即根据不同的场地土层条件调整反应谱特征周期。GB 18306—2001是我国第一个直接采用地震动参数编制的区划图。作为国家强制标准之一,GB 18306—2001距今已使用15年,虽然该区划图在我国一般建设工程抗震设防、各类建设工程规划和选址、社会经济发展和国土利用规划编制等方面发挥了重要作用,并取得了良好的经济和社会效益,但是国内外一系列特大地震灾害事件相继发生,社会对地震安全提出了更新的需求。

首先,超设防烈度问题突出。2008年“5·12”汶川8.0级地震、2010年智利8.3级地震、2011年东日本9.0级地震均发生在地震区划图所标注的地震危险性较低的区域。以“5·12”汶川地震为例,极震区汶川县、北川县都处于GB 18306—2001的中低烈度区,峰值加速度为0.1 g,即按Ⅶ度设防。地震发生时该地区的实际烈度远高于设防烈度,造成重大人员伤亡和财产损失。即将实施的GB 18306—2015已将该地区的基本地震峰值加速度提高到0.2 g,即按Ⅷ度设防。从全国范围来看,GB 18306—2015中不再出现基本地震峰值加速度小于0.05 g的分区,基本地震峰值加速度0.10 g及以上地区从49%上升到58%。这样的修改从整体上提高了我国抗震设防的水平,尤其是对原来不进行抗震设防的地区,随着抗震规范的修改,这些地区的结构都需要考虑对应的抗震规则性、构造等要求。

其次,保障建筑物、尤其是重要建筑物抵御超罕遇地震的能力,成为抗震设计遵循的基本原则之一。以“3·11”东日本地震为例,地震和海啸导致福岛第一核电站发生爆炸,大量放射性物质泄漏,除了巨大的人员伤亡和经济损失,更为严重的是核泄漏造成的社会恐慌。作为对抗震设计的基础资料,新一代区划图GB 18306—2015明确提出了“四级地震作用”概念,即基本地震动、多遇地震动、罕遇地震动和极罕遇地震动,这是我国首次在区划图中规定“多水准地震”的相关内容,“四级地震作用”的提出完善了国家地震灾害防御体系,将对提升建筑物抗震性能,预防大地震造成巨大人员伤亡和经济损失起到重要作用。

日本福岛第一核电站1号机组到4号机组(从右到左)

传统的高层建筑抗震设计方法

目前,我国高层建筑的抗震设计遵循的是“小震不坏、中震可修、大震不倒”的三水准设防目标,主要采用“两阶段设计”来实现上述3个水准的设防目标。第一阶段设计是承载力验算,取第一水准的地震动参数计算结构的弹性地震作用标准值和相应的地震作用效应,在可靠度分析基础上采用分项系数设计表达式进行结构构件截面承载力抗震验算,满足“小震不坏”的设防目标。第二阶段设计是弹塑性变形验算,对有薄弱层的不规则结构或有专门要求的结构,通过弹塑性层间变形验算并采用相应的构造措施,满足“大震不倒”的设防目标。“中震可修”的设防目标则通过概念设计和若干抗震措施来实现,主要体现在第一阶段设计中。概念设计包括结构选型、限制房屋高度、最小地震剪力等;抗震措施则包括内力调整放大、不同抗震等级的构造要求等内容。以钢筋混凝土框架结构为例,第一阶段设计执行“强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件”内力调整和一系列构造要求的相关规定,对规则框架结构,“中震可修、大震不倒”的设防目标采用以上抗震措施就能实现,对有薄弱层的不规则框架结构或有专门要求的结构,还要补充第二阶段设计才能实现“大震不倒”的设防目标。

新一代区划图GB 18306—2015提出了“四级地震作用”的概念,原有区划图的基本地震动、多遇地震动和罕遇地震动基础上增加了极罕遇地震动。基本地震动定义为50年超越概率10%的地震动,多遇地震动、罕遇地震动的50年超越概率为63%、2%,极罕遇地震动的年超越概率为1/10000。以基本地震动峰值加速度区划图为基础,GB 18306—2015规定了其他三级地震动峰值加速度的取值范围,多遇地震动峰值加速度不宜低于基本地震动的1/3、罕遇地震动峰值加速度宜为基本地震动的1.6 2.3倍、极罕遇地震动峰值加速度宜为基本地震动的2.7 3.2倍。

新一代地震区划图提出的“四级地震作用”的概念,预示我国高层建筑抗震设防的指导思想将逐步由“三水准设防”向“多水准设防”过渡。而性能化设计以性能目标为导向,是为结构抗震设计提供“个性化”解决方案,与新一代地震区划图的指导思想一致,所以性能化设计将逐步成为高层建筑抗震设计的主流思想。虽然本次抗震规范的修订还没有将这一部分内容涵盖进去,但对于重要建筑结构的设计,仍然可以通过性能化设计的方法进行极罕遇地震下的倒塌验算,提高结构抵御特大地震的能力。

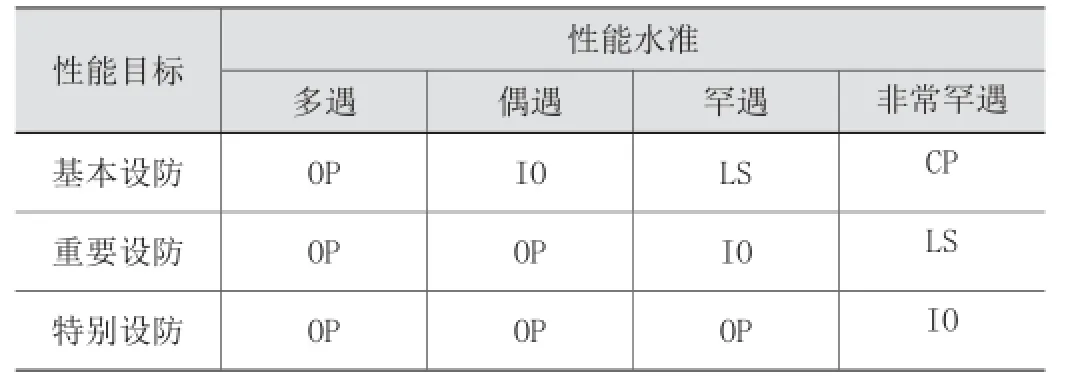

表1 SEAOC Vision2000性能目标

表2 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)性能目标

表3 各性能水准结构预期的震后性能状态

基于性能的高层建筑抗震设计方法

性能化设计的提出

“三水准设防、两阶段设计”以保证生命安全为第一要求,允许结构产生一定范围的损坏但应防止倒塌。现代建筑的高速发展和历次地震的经验教训使人们渐渐意识到,抗震设计不仅要防止结构倒塌、保证生命安全,还要考虑经济财产损失及其造成的影响。以“3·11”日本地震为例,虽然福岛第一核电站的主体结构没有发生倒塌,但是内部设备破坏引发爆炸,造成核泄漏事件,后果非常严重。为了满足结构抗震性能的多样化需求,美国学者在20世纪90年代初期率先提出基于性能的抗震设计理论,核心思想是以性能目标为导向,满足结构抗震的“个性化”需求。围绕性能目标,设计者可以根据实际工程情况提出比规范更为有效的抗震措施,也可以采用规范没有规定的新体系、新技术、新材料,最终目的都是保证结构在不同风险水平的地震作用下达到预定的性能水准。

性能化设计的现状

目前,世界各国都在进一步广泛研究基于性能的抗震设计理论,并逐步在标准规范中纳入了相关的设计方法。美国加州工程师协会编制的SEAOC Vision2000将性能目标由低到高划分为3级:基本设防、重要设防、特别设防。表1为SEAOC Vision2000的性能目标选定方案。多遇(43年一遇)、偶遇(72年一遇)、罕遇(475年一遇)、非常罕遇(970年一遇)地震下,结构应分别达到预设的4个性能水准之一,由高到低依次是:功能正常(Operational)、继续使用(Immediate Occupancy)、生命安全(Life Safety)和避免倒塌(Collapse Prevention),简称OP、IO、LS、CP。我国《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)将性能目标由高到低分为A、B、C、D四级(见表2)。多遇(50年一遇)、设防(475年一遇)、罕遇(1600 2400年一遇)地震下,结构应分别达到预设的5个性能水准之一。水准1—水准5的具体内容如表3所示。

性能化设计的应用

性能化设计对高层建筑的高度、规则性、结构体系没有笼统的限制,设计者可以根据具体情况设定性能目标,通过分析、论证和评价,考察目标的合理性。以性能目标为导向,可以采取比规范更有效的抗震措施,也可以采用规范没有规定的新体系、新技术、新材料。所以,性能化设计最先应用于高度或不规则程度超出规范要求的超限高层建筑。基于性能的抗震设计方法在实际应用过程中迅速发展并走向成熟,目前已经在越来越多的结构类型中得以应用并取得很好的效果,如钢结构、钢—混组合结构等。值得一提的是,隔震结构和消能减震结构性能化设计一方面提升了结构自身的抗震性能,另一方面也促进了减隔震技术的发展。此外,性能化设计也不再单单局限于主体结构,其应用范围已经扩展到非结构构件,如砌体填充墙、玻璃幕墙、管道系统、照明系统、消防系统、通信设备等。

新一代区划图对性能化设计的新要求

目前,性能化设计的实施过程可简要地概括为三步:第一,综合考虑结构用途、业主和使用者的特殊要求、建造费用、震后损失、修复难易程度等因素,科学合理地设定性能目标;第二,采用弹性和弹塑性计算分析,必要时补充构件、节点或整体模型试验,评定结构在不同风险水平的地震作用下能否达到预设的性能水准;第三,找出结构可能存在的薄弱部位和需要加强的关键部位,有针对性地加强抗震措施。新一代区划图明确了“四级地震作用”,首次提出年超越概率为1/10000的极罕遇地震动,对性能化设计提出了更高的要求。基于新一代区划图,结构在极罕遇地震下应该达到什么样的性能水准,需要进一步展开研究。

图1 A1公寓楼标准层平面图

图2 地震影响系数曲线(Ⅷ度0.2 g、Ⅲ类场地、阻尼比5%)

本次区划图修订对北京地区高层建筑结构设计的影响

本次区划图的修订,北京地区全部改为Ⅷ度第二组,其中门头沟、昌平、怀柔、密云四区县由Ⅶ度(0.15 g)二组提升为Ⅷ度(0.20 g)二组,其余12个区县均由原Ⅷ度(0.20 g)一组提升为Ⅷ度(0.20 g)二组,地震作用有所上升。对于北京地区的高层建筑,地震工况是控制工况,主要的影响因素是地震作用下的结构侧移和倾覆力矩的作用,本节通过两个高度分别是100米和500米左右的典型工程阐述新一代区划图对高层建筑抗震设计的影响。

实例一

富力通州核心区A1公寓楼位于北京市通州区运河湾附近,总建筑面积3.88万平方米,结构总高度144.450米,地上45层,地下2层,采用剪力墙结构抗侧力体系,图1为标准层平面图。

修订前北京市通州区抗震设防烈度为Ⅷ度(0.2 g)第一组,场地类别为Ⅲ类,依据第四代区划图,场地特征周期Tg为0.45秒,新一代区划图将北京该地区划分为第二组,Ⅲ类场地的特征周期Tg调整为0.55秒。以多遇地震为例,图2反映了设计加速度反应谱的变化。该结构的基本周期在2.7秒附近,Tg调整后地震作用值有所增加。从表4可以看出,顶点位移、基底剪力及最大层间位移角的增幅在10%到15%之间。

表4 A1公寓楼的整体指标

实例二

中国尊大楼是北京规划设计并建造的最高建筑物,是目前世界上位于Ⅷ度抗震设防烈度区的在建的最高建筑。该项目位于北京市朝阳区CBD核心区Z15地块,总建筑面积35万平方米,主体建筑高度528米,地上108层,地下6层,采用“内外筒”抗侧力体系,外筒由巨型斜撑、巨型柱和转换桁架组成,内筒为钢筋混凝土核心筒,墙内布置型钢暗柱,底部采用内嵌钢板—混凝土组合剪力墙。

北京市朝阳区的抗震设防烈度为Ⅷ度(0.2 g),场地类别为Ⅱ类,设计分组为第一组。依据第四代区划图,场地特征周期Tg为0.35秒。在新一代区划图中,北京该地区划分为第二组,Ⅱ类场地的特征周期Tg调整为0.40秒。中国尊的基本特征周期在7.5秒左右,而我国《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)仅给出了6.0秒以内的设计加速度反应谱,将超过6秒的部分。按照6秒拉平计算地震作用,从表5可以看出,顶点位移、基底剪力及最大层间位移角增幅在2%到4%之间。

表5 中国尊的整体指标

影响分析

通过以上两个算例可以看出,对于北京地区原来Ⅷ度(0.20 g)的区域,地震分组从第一组调整为第二组,特征周期延长,对超高层建筑的影响有限,但对于高度较低的普通高层建筑的影响比较明显,可以达到15%甚至以上。对于原来Ⅶ度(0.15 g)的区域,地震力的增加超过30%,抗震等级也有相应的提高,对于高层建筑的安全性提升明显,但相应的结构造价也会有所提高。

结语

《中国地震动参数区划图》(GB 18306—2015)提升了我国很多地区的抗震设防烈度,提升了抗震设防水平和结构的安全度,并首次规定了“四级地震作用”,进一步引导了我国抗震设计的发展方向。作为抗震设计的基础资料,新一代区划图的实施将使我国高层建筑抗震设防水平进一步提高,性能化设计将逐步成为高层建筑抗震设计的主流思想。在新一代区划图下,高层建筑性能化设计方法还存在一些有待研究和解决的问题,如极罕遇地震下性能目标的具体量化指标等。但是可以相信,随着工程的不断应用和研究工作的不断深入,基于新一代区划图的抗震性能化设计会趋于成熟,并将在我国高层建筑结 构设计中发挥重要的作用。

中国尊大楼