“自学—讨论—答辩—验收”教学模式初探

——以“万有引力与航天”为例

葛 亮

(北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 北京 100097)(收稿日期:2016-05-18)

“自学—讨论—答辩—验收”教学模式初探

——以“万有引力与航天”为例

葛 亮

(北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 北京 100097)(收稿日期:2016-05-18)

“教”是为了“不教”,学生最终要走向飞速发展的社会,自主学习能力、团队合作能力就显得尤为重要.在学校,教师应该给学生创设一个学习的环境,唤醒学生自主学习意识和团队合作意识;使学生体会到学习的过程不是一种苦役和负担,而是一个探索发现的有意义的自我发展的过程.笔者在单元教学中,尝试给学生更多的时间和空间,让学生在自主学习中掌握知识,学会合作,努力探索培养学生自主学习能力的途径.

自主学习 合作 答辩

高中物理课程标准中提出“高中物理课程应促进学生自主学习,让学生积极参与、乐于探究、勇于实验、勤于思考.”叶圣陶先生也提出了“教”都是为了达到用不着“教”.[1]具备自学能力、合作能力已经是适应当今社会的必备技能,高中生具备了一定的自学能力、与他人合作的能力,但是自学的意识较差,存在着等、靠、要的思想,这可能是受传统教育的影响,教师灌输得太多,没有给学生创造自主学习的空间和时间.

在课程改革的教学实践中,鉴于教材的编排是以单元为中心,笔者以“万有引力与航天”一章为例,进行单元化的自主学习模式尝试.

1 教材分析

本章教材是应用牛顿运动定律对曲线运动的研究.牛顿运用其运动定律研究天体运动并结合开普勒定律建立了万有引力定律.通过学习人类对行星运动规律的认识过程和牛顿建立万有引力定律的过程可以充分展现万有引力定律发现的科学过程,开发学生的科学思维能力,增进科学与生活、社会的联系.本章的物理模型相对简单,学生通过自学可以建立“天上”和“地上”的物理模型.

2 “自学—讨论—答辩—验收”教学实践过程

通过自学—讨论—答辩—验收的学习环节,使学生主动地去发现问题、探究问题,直到解决问题,促使学生思考,积极主动地建构本章的知识网络图.杜绝学生只记结果,不求过程的惰性思维,让学生深度参与到学习的每个过程.具体做法如下.

2.1 学习方法介绍

整章内容在问题引导下自主学习、小组讨论、完成作业、课堂答辩、检测验收.基础内容通过检查学案和课下作业进行落实,答辩题目具有一定的综合性,需要提前一周抽取题目,小组交流完善.

2.2 时间安排和具体要求

(1)一周时间自学,资料包括物理课本、练习册、网络.

要求:完成学案上的基础内容,物理课本和练习册上的作业,提出自己的疑问.

(2)一周时间(课上安排时间)讨论答辩题.

要求:4人一组,交流自学中遇到的问题及答辩题.

(3)3节课的时间答辩(小组选派代表)

要求:能够用PPT规范地阐述本小组所抽取的答辩题目.作为评委的教师和其他同学会给予评价并提出1~2个问题.

(4)检测验收.

2.3 答辩题目的设计

(1)讲述人类认识行星的运动所经历的过程.

阐述认识过程、写出开普勒三定律的表达式并说明物理意义、写出开普勒第三定律应用于天体的匀速圆周运动的表达式.

设计意图:通过对天体运行研究历史的了解,体会科学研究的一般思路与方法——质疑、批判、猜测、观察与实验.理解开普勒三大定律.

(2)万有引力定律

叙述万有引力定律的内容、写出表达式、说明各个物理量的物理意义、万有引力定律的适用范围、引力恒量是如何测量的?

解答人教版《物理·必修2》第41页第1题(要求展示详细的解答过程)

设计意图:不仅要掌握万有引力定律的表达式,还要理解每个物理量的物理意义、使用范围等,避免学生仅仅掌握公式.就上文提到的第1题是基于实际情景的计算题,难度不大,但是学生比较感兴趣,贴近学生的生活,以此来检验学生对万有引力定律的认识.

(3)万有引力定律、开普勒第三定律应用于天体的匀速圆运动的规律

写出所有公式、画图说明各个量的物理意义、利用规律求解:人教版必修2第43页第3,4题(要求展示解答过程).

总结:求天体质量和密度的一般方法.

设计意图:通过画图,学生建立圆周运动的物理模型,加深对万有引力各个物理量的理解,建立模型图和物理量的关联.

题目设计目的:促进学生熟练应用万有引力公式,逐步养成画模型图的习惯.

(4)用前面的规律推导

地球、月球表面的重力加速度、总结求某星球表面重力加速度的一般方法.

设计意图:从学生最熟悉的地球为中心天体迁移到其他星球,锻炼学生的迁移能力和对公式的熟练应用能力.

(5)关于宇宙速度

1)说明3个宇宙速度的数值和物理意义;

2)用两种方法推导地球的第一宇宙速度(要求画图、展示推导过程);

3)完成人教版《物理·必修2》第48页第3题 推导金星的“第一宇宙速度”(展示过程).

设计意图:了解人类是如何应用万有引力定律奔向广阔而遥远的太空,体会科学定律对人类探索未知世界的作用.

(6)关于地球同步卫星

1)说明地球同步卫星的特点(位置、周期、角速度等);

2)比较、区分地球同步卫星、近地卫星、地球自转的异同;

3)求解练习册48页第8题(展示求解过程,画图).

设计意图:体会地球同步卫星的特点,培养立体空间的认识、思维、分析能力,通过画图和讲解,检验学生对模型的应用能力.

(7)对于地球的不同轨道上的卫星

1)随半径的增大,向心力、向心加速度、线速度、角速度、周期怎样变化?为什么?(要求写出推导过程);

2)地球卫星的最大绕行速度是多少?为什么?

3)你知道第一宇宙速度、同步卫星速度、最大环绕速度是什么关系?说明理由.

设计意图:针对卫星是由万有引力提供向心力的规律,综合比较各个物理量随轨道的变化情况.

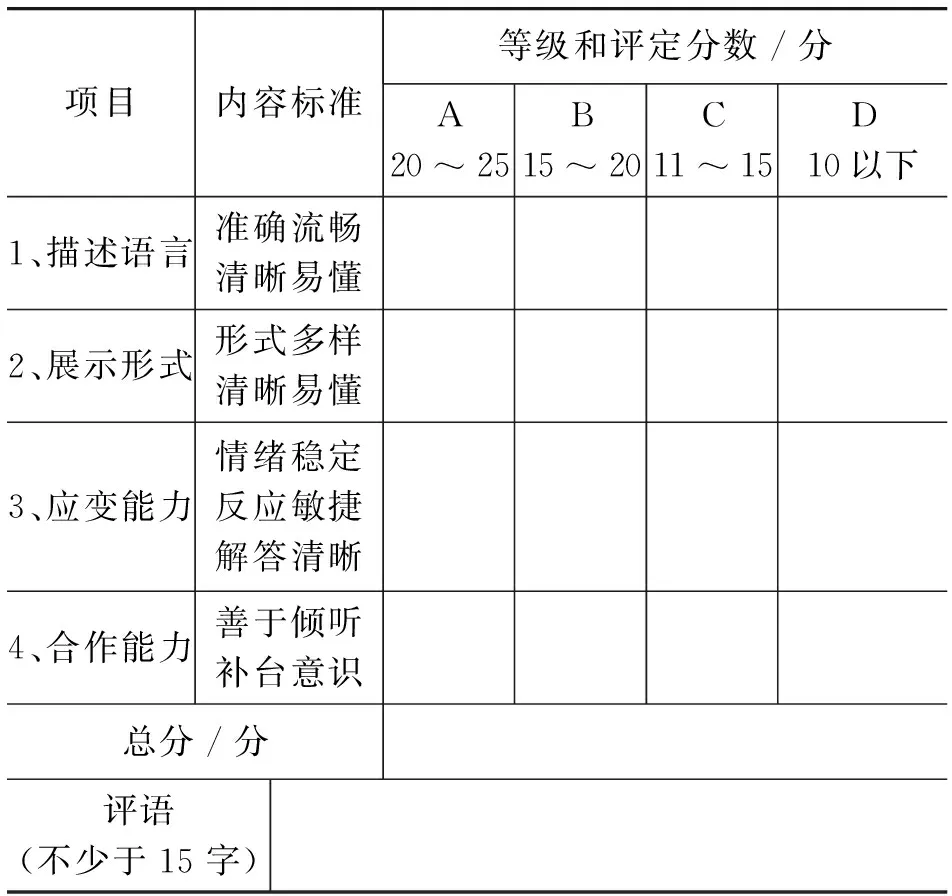

2.4 答辩过程的评价标准(表1)

表1 高一物理合作学习答辩评分标准

汇报人______ 组员______、______、______

项目内容标准等级和评定分数/分A20~25B15~20C11~15D10以下1、描述语言准确流畅清晰易懂2、展示形式形式多样清晰易懂3、应变能力情绪稳定反应敏捷解答清晰4、合作能力善于倾听补台意识总分/分评语(不少于15字)

评价标准的使用说明:作为评委的同学评价除了自己所在小组之外的其他小组时使用.

3 课后反思

这种单元化的“自学—讨论—答辩—验收”模式对笔者来讲是一次新的尝试.通过在自学、讨论、作业、答辩、测验等环节中学生的表现,结合课后和部分同学的谈话.总结一下笔者的实践反思.

3.1 在自学环节

可以选择适合自己的学习方式进行学习,翻阅课本,查阅资料,自主发现问题,解决问题,不受教师讲授思维的影响,不断地建构自己的知识网络,体现新课标的要求.但是也暴露出一些问题:学生看书时感觉书上的内容繁杂,重点不突出;自律差的学生学习的效果较差;有的同学时间分配不均,后期搞突击式的学习来完成作业.

3.2 在讨论的环节

学习能力强的同学提出的问题比较深刻,能够达到教学要求,也有部分学生在自学部分看得不深入,讨论课时收获比较小,被动地听小组其他成员的讨论.所以这样的课型很容易区分学生的学习能力和自我约束能力.

3.3 在答辩的环节

学生对自己所抽到的答辩题目准备得非常认真,讲得也非常清楚,确实出乎笔者的意料,在这个过程中也使笔者对某些学生有了新的认识.通过完成答辩题目可以整理本章的核心内容,学生对所抽到的答辩题目理解的比较深刻.在提问的环节,可以促进答辩人更加深入的思考,培养逻辑思维能力和语言表达能力.同时答辩的过程暴露出来的问题是:学生在抽到答辩题之后,只关注要汇报的题目,对其他的答辩题不重视,小组内的各个成员对答辩题目准备过程的贡献也不一样,收获也不同.

4 进一步的思考

(1)设计什么样的任务可以最大限度地激发学生更加积极地投入到自主学习中去.

(2)如何让学生认识到阅读教材的重要性.

(3)这种方式下如何使自主学习能力弱的同学也有所提高.

5 结束语

在这种教学模式的实践中有意外的惊喜,也有很多地方需要修正.它促使笔者进一步从整个单元的角度审视自己的教法:对于学生未知的内容,教师如何搭设学习的平台,提供自学的资料和途径,结成学习的共同体,在团队中攻坚克难,增强自信,提高“自我效能感”.

1 叶圣陶.叶圣陶语文教育论集.北京:教育科学出版社,1980