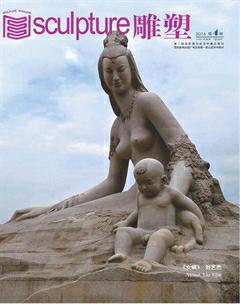

探究·解析·再造

孙振华

冯崇利是2000年之后崭露头角的新代雕塑家。这个时期,雕塑界的创作背景与上世纪80年代和90年代前期相比,已经发生了较大的变化。相对而言,经过了大规模外来文化的引进,经历了“中西之争” “传统和现代之争”的种种论战,2∞O年以后的雕塑界,面对越来越丰富的国际艺术资讯,反而能够以比较清醒、理智、有选择的态度来加以对待;同时,开放初期所出现的那种对待传统文化的简单、浮躁、片面的态度,已经有了很大改观。

在新世纪,越来越多的雕塑家有了这样的共识:身处个全球化的时代,艺术家的工作之一,并不是加速文化的同质化,而是发现差异,彰显不同民族文化的传统和个性,强调不同民族的文化身份。当然,对待传统的态度也很重要。继承传统不是抱残守缺和固步自封,而传统的价值恰好就是它的那种生长性,它能够面向未来,面向当下进行新的转化和生成,使传统成为活的,生生不息的文化资源。

冯崇利正是在这种新的背景下,开始他的雕塑创作的。

如何解读冯崇利的雕塑呢?纵观他的雕塑创作过程,我们发现,探究、解析、重构是其中三个重要环节,他正是通过这三个环节,展现了自己独特的个性,形成了个人的语言面貌,使他的作品成为从传统面向现代进行转化的成功个案。

所谓探究,指的是冯崇利的知识状态,它既包括了对学院雕塑体系的学习和领会,更是于在他基于创作的需要,对中国传统文化的学习和领会。

冯崇利开始从事雕塑创作的时候,正好处在

个开放,多元的知识平台上。他所面对的资源有:中国现代雕塑的资源;中国古代雕塑的资源;当代中国和西方的雕塑资源……这种知识背景决定了他可以有相对多的选择,他的创作视野也相对开阔。

从冯崇利的作品看,其形式语言的来源显然不是单的:它们有来自学院泥塑造型训练的那种“泥性”的成分;也有来自现代艺术中的抽象造型的成分;还有来自中国古代书法、绘画中的“线性”“书写性”和“写意性”的成分;还有来自中国古代造型艺术中的那种气势、韵味和意境的成分……所以,它们的来源是多样的,是不拘格的。

对众多关注传统文化,希望借古开今,从对传统的继承中走出条新路的雕塑家而言,冯崇利的雕塑实践最值得肯定的一点是,他从来不仅仅是就雕塑论雕塑,而是把雕塑创作放在中国文化的大背景下进行考察,所谓“热爱是最好的老师”,他对中国传统文化的热爱,给了他博采众家的动力。他所涉猎的领域除了中国古代传统雕塑外,还有古代建筑、古代绘画、古代书法、古代工艺美术,包括玉器、陶瓷、家具、服饰等等,这种兼收并蓄,全面吸取的态度,就是我们所说的探究。这种深入的学术探究,是他创作的基础,也是个研究型的雕塑家所必备的功课。

所谓解析,是指冯崇利面对众多的雕塑资源,如何分析、判断;如何在此基础上,归纳整理,将它们从原来的形态中抽离出来,成为新的创作资源的过程。

有艺术史家认为,历代艺术家在从事艺术创作的时候,都将面临“所见和所知”的纠缠。所见,指的是艺术家侧重于按照他们所看到的实际事物作为创作的出发点;所知,指的是艺术家侧重于按照已有的视觉艺术规则和知识作为创作的出发点。尽管在二者之间,很难截然加以区别,但是比较而言,现实主义的艺术、印象派的艺术,更侧重于“他们所看见的”来进行创作;古埃及艺术、中世纪艺术、中国文人画则更侧重于表现“他们所知道的”的东西。

就像写实绘画更注重写生样,中国文人绘画更强调写心,例如画竹,文人画家更强调“胸有成竹”,画心中之竹。冯崇利也是如此,他在面对各方资源的时候,他更强调“走心”,他通过对传统的解析,走的是更有中国传统特色的“所知”之路。

冯崇利研究了大量传统艺术的造型语言,建筑、雕塑、器物等等,他酷爱中国文人所画的竹,尽管他在具体创作的时候可能是激情的,感性的;但是,这些作品造型因素作为知识来源,它们是经过了理性分析的,是经过了抽离和提取过程的。从形态来讲,冯崇利的雕塑不是“所见”类型的作品,因为在现实中,我们无法找到它们的具体对应物;但是,他作品中具体的造型元素在历史中又是客观存在的,它们存在于各种不同艺术门类的造型语言之中。正是因为解析而形成的新的综合和整体性的知识,冯崇利知道了,古人是根据什么来创作的,他们在语言上的优势和感染力在哪里?这就是解析的作用。冯崇利就是在这种“所知”的基础上,在前人创造的基础上,完成了自己的转化和创造。

所谓再造,是指冯崇利在雕塑上的新贡献,是他的作品在整体上所呈现出来的个人形式和语言形态。

冯崇利在雕塑上走尊崇传统的路线,但是,他有个重要的特点,这就是始终围绕雕塑的语言转化做文章,只有这样,才能避免泥古不化,才能推陈出新。这点在当前尤其具有针对性。我们看到,也有不少雕塑家强调继承传统,发掘传统资源,但是,有的人只是停留在表态上,停留在口号上,如果不从语言入手,不进行语言上的创新和再造,传统依旧还只是传统,它仍然没有被激活。

还有的雕塑家片面地理解传统,认为继承传统只是在题材上模仿古人的东西,把古人做过的东西稍稍变化下重新再做遍,在作品中直接模仿古人的形体、色彩、线条,以为这样就是尊重传统。其实这是对传统片面地、简单化的理解。

冯崇利能够创造性地面对传统,他把传统文化的精髓落实在作品的形体、空间和语言上,使它成为种新的雕塑形态,这就是再造,也是他的贡献。

如果对冯崇利的雕塑进行形式分析,大致可以归纳出五种方式:

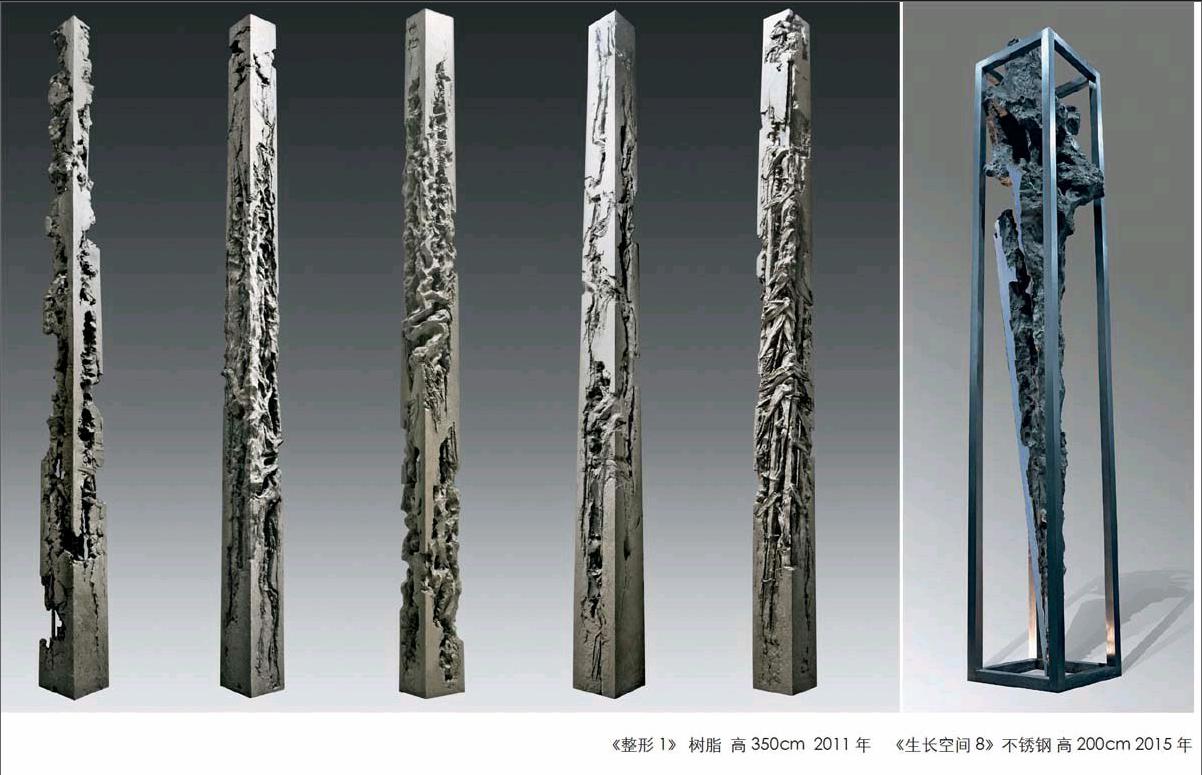

线条和平面。他的作品大量运用线,锐利、笔直的线条;大面积地运用面,光洁的、平整的面。这是中西合璧的用法,其中的形式感、比例和角度,都是非常精微的,可谓差之毫厘,失之千里。冯崇利第十二届美展的铜奖作品《熔铸·竹风》、他的《竹痕》《风化系列》就是典型的例子,这种对比性很强的线和面的组合,使他的作品具有很强的气势和力度。

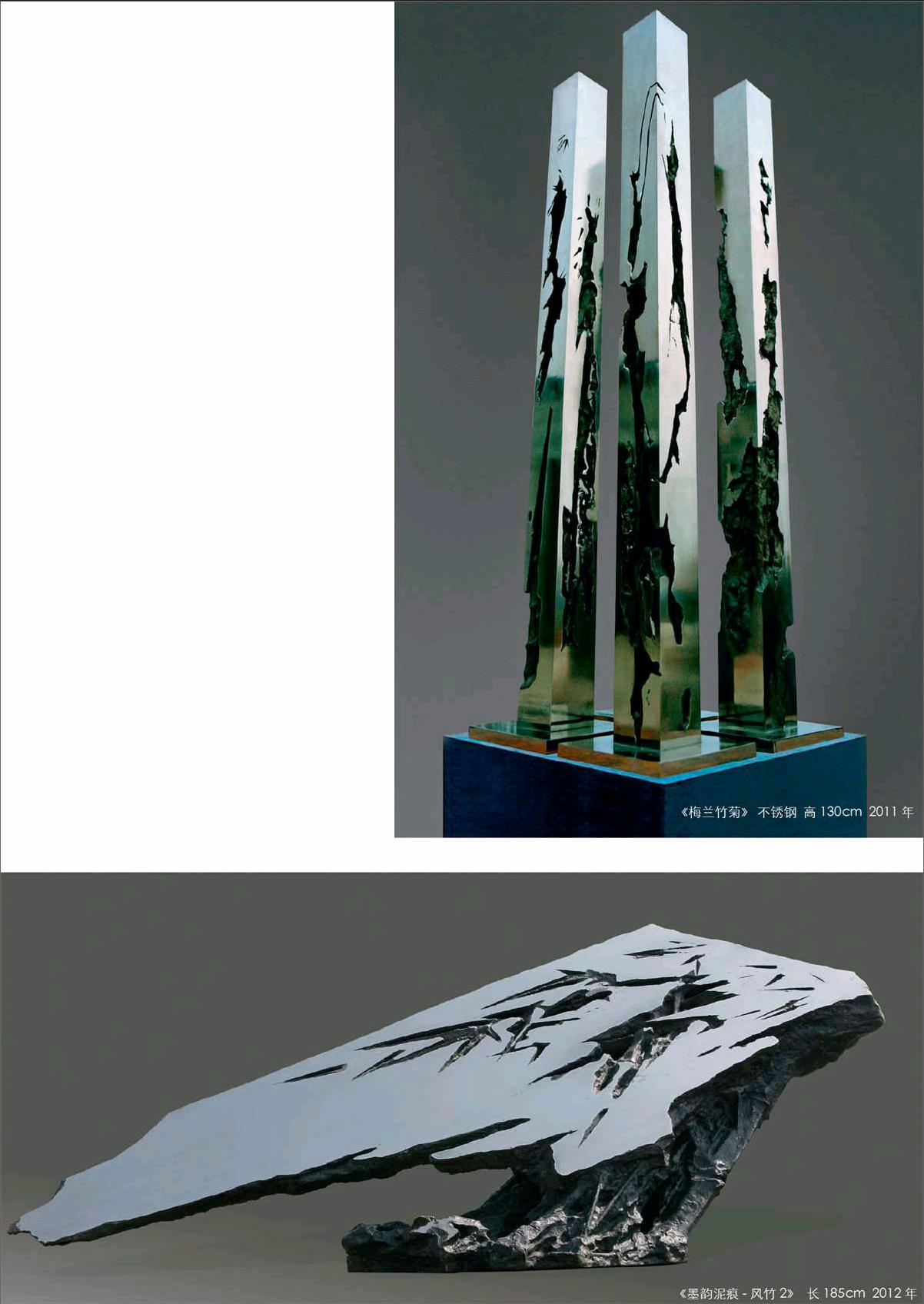

正形和负形。这是冯崇利作品在语言上的大特点。他作品的正形是方正、规整的形体或者三角几何体,但作品的细节和蕴含,则是通过负形,即负空间呈现出来的。和般雕塑强调凸出、扩张的体积相反,他的作品部分空间是向内开掘的,呈现出泥塑形态的空间负形。例如他的《墨的泥痕·梅兰竹菊》,就是通过不同的泥塑负形,展现古代“四君子”的姿态,还有《墨的泥痕·风竹系列》等作品也是如此。

闭合和开放。这是就冯崇利作品的视觉效果而言的。由于

部分内向的负形空间,他的作品一方面呈现出一种闭合的状态,但是,作品在整体上所出现的残缺和断面,与作品整体大形形成了一种冲突,这使他的作品从另一方面产生了一种强烈地从内向外运动感和爆发感,从而打破闭合,呈现出开放的状态。这对闭合和开放的矛盾,增强了冯崇利雕塑的内在的张力,最典型的例如《风化系列》《风竹系列》,就非常明显地产生出这种效果。

多样性和同性。冯崇利作品的基本外型是简洁、整体、抽象的,这是它的同性,由于负空间的参与,它的作品在整体的基础上又出现的多样性的局部和细节,这样不仅增加了作品的可读性,也使作品在空间形体上出现了多样性的,带有偶发意味的丰富变化。

明晰和朦胧。一般来说,具象雕塑常常是准确、明晰;抽象雕塑常常也是简约,明晰的。冯崇利的雕塑不同,它在明晰和朦胧之间,而在这二者之间生发的来的那种韵味和情致,恰好是中国古代艺术所追求的种境界。冯崇利喜欢用水墨来比附雕塑,而水墨艺术的那种氤氲化生、水晕墨章的效果,正好也是具有种朦胧的效果。冯崇利作品中所表现的梅、兰,竹、菊,就有类似水墨的那种朦胧的效果,它们有泥痕、塑痕;也有水痕、墨痕。中国传统以水墨艺术为代表的那种意象性,那种写意的挥洒,常常就是在朦胧的,不确定的、似与非似的、晃兮忽兮的表现中呈现出来的。冯崇利在雕塑中把这种感觉和趣味捕捉到了。

探究、解析、再造是个完整的过程,冯崇利在这个过程中用他自己的方法,取得了不俗的成就。而探究,解析、再造的路没有尽头,冯崇利在他创作的路上还会遇到新问题,他也会采用新的方法,而我们,则是期待他新的作品的问世。