劳动收入区域性差异与走势分析

——基于1998~2012年统计数据

郑炜

(武汉大学经济管理学院,湖北武汉430072)

劳动收入区域性差异与走势分析

——基于1998~2012年统计数据

郑炜

(武汉大学经济管理学院,湖北武汉430072)

按照斯托尔-萨缪尔森定理,经过改革开放和对外贸易,中国相对丰富的劳动力要素报酬(劳动收入)在GDP中所占份额不升反降。说明在中国经济的不断发展中劳动收入份额受到其它因素的影响而偏离,探究其形成原因和发展趋势,对制订差异性政策、加大初次分配调整力度和调整区域经济社会发展总体目标,纠正既往劳动力报酬偏低等问题有重要意义。

劳动收入占比;份额;国际贸易;赶超发展

一、引言与文献综述

改革开放以来,我国经济蓬勃发展,经济总量连创新高,到2013年,中国经济总量排名已跃居世界第二。根据世界银行统计数据,1978年我国人均国民收入为190美元,到2012年这一数据上升至5680美元。然而,我们注意到,按照斯托尔-萨缪尔森定理,中国相对丰富的劳动力要素的报酬在GDP中所占份额并没有提升,且在中国不同区域具体表现不一。国民收入的初次分配作为基础性的分配关系影响面广泛,如果在初次分配中出现社会不公,造成收入差距扩大,那么政府在国民收入的再次分配中也很难扭转扩大的收入差距。已经有学者指出我国GDP中的劳动者报酬比例的下降是我国个人收入差距扩大的主要原因。劳动占比下降与中国在改革开放后,特别是上世纪90年代以后制定的对内赶超发展,对外全面开放的战略相关,出口保持二十年以上的顺差,各地方政府将经济发展作为主要政绩,“资强劳弱”问题不同程度的存在(李卓、李智娟,2014)。此外,国内企业改制导致国有化程度降低也是影响劳动份额占比降低的因素。进入21世纪后,拉动内需成为促进经济增长的重要引擎,而国内需求主要靠工资实现,劳动收入占比不升反降或者停滞不前对拉动国内消费十分不利(黄乾、魏下海,2010)。现有对我国劳动报酬份额的的变化情况和波动原因的研究大多从宏观经济上来分析的,如研究中国劳动报酬占GDP份额变动,初次收入分配格局的变动等等(张车伟、张士斌,2011),但对于我国劳动报酬份额的地区性差异、造成差异的原因及变化趋势的研究分析相对较少。探索我国不同地区GDP中劳动者收入份额的差异及差异形成的原因,可以展现我国劳动收入份额的地区差异性,有利于反映不同区域发展的阶段,对制订差异性政策加大初次分配调整力度和调整区域经济社会发展总体目标有重要意义。

二、统计数据的描述性分析

改革开放以来,我国GDP和人均GDP都得到快速增长,但劳动收入所占的比例却并非一直随之增长,从1978~1984年,劳动收入占比经历了一个小幅上升的过程,之后10年时间基本在50%左右浮动,但是从1995年开始,劳动收入占比呈逐年下降趋势,截止2007年,劳动收入占比下降至39.74%,尽管在2009年有了很大幅度的回升,到达了46.62%,但与世界大多数国家相比,我国的这一比重仍然较低,并且在2009~ 2012年这四年间,我国的劳动收入份额并非持续上升,而是继续徘徊在44%-45%。各地区GDP中,劳动收入份额所占比例呈现不同。1995年,我国各地区中劳动收入份额占比最高的是西藏,达到75.94%,然后依次是湖南(66.49%)、广西(65.54)、江西(64.83%)、贵州(61.43%),河南(61.00%),占比最低的是上海,仅为36.08%;2007年,劳动收入份额最高的仍然是西藏(51.27%),其次是重庆(47.82%)、湖南(46.45%)、广西(46.31%)、四川(45.73%)、青海(45.48%),最低的是天津(31.45%);2012年,各地区中劳动收入份额最高的还是西藏(64.27%),其次是广西(55.10%)、贵州(53.28%)、新疆(53.02%)、河北(51.39%)、北京(50.91%)。①通过比较可以看出,我国各地区劳动收入份额均经历了从持续下降到再上升的过程,但是上升的幅度并不大。而且在这三个时期,经济发展相对较弱的中西部地区,劳动收入占比却相对较高。从东中西部三大地区来看,自1998~2007年,我国东中西部的劳动者收入占地区GDP比重均呈现下降趋势,且平均下降了十几个百分点,到2009年三大地区的这一比例才有所回升,但是上升幅度并不大,且2010~2012年,东中西部的劳动者报酬的比例都基本在原点浮动。根据省际收入GDP数据计算后得到东中西部地区劳动者报酬份额如表1所示。

表1:1998~2012年东中西部地区劳动收入占比

同时,依据上表可看出,东中西部劳动收入占GDP比重呈阶梯式发展,同一年份的东部地区的劳动收入占比低于中部和西部地区,中部地区的劳动收入占比则大多低于西部地区,由此可得,劳动收入占比与经济发展水平成反比,经济发展水平越高的地区,劳动者收入占比则相对较低。此外,数据表明从2004~2012年,东部地区劳动收入所占比例下降的速度慢于中部和西部地区,可见,东中西部之间劳动收入占比的差距正在逐渐缩小。

三、劳动收入区域性波动特征与差异分析——以典型地区为例

本文选取上海(东部)、湖北(中部)、贵州(西部)三个典型地区来研究。

表2:1998—2012典型地区劳动收入占比

第一,从1998~2010年,上海的劳动收入占比变化不大,均未超过40%,但是从2009年开始,呈缓慢上升趋势;湖北省和贵州省则波动幅度较大,但199~2007年,两省的劳动收入份额均经历了较大幅度的下降,2009开始呈上升趋势,上升幅度较为缓慢。由于就业机会和大城市的吸引力,上海地区劳动力要素资源较之中西部更加丰富。此外,上海已经摆脱地方政府长期一贯的赶超发展战略,因此劳动力收入占比变化趋势符合SS理论。中西部地区短期内仍然难以摆脱赶超发展战略,中西部各级地方政府在招商引资中注重资本、技术的实际,劳动收入占比正向变化还需要一定时间。

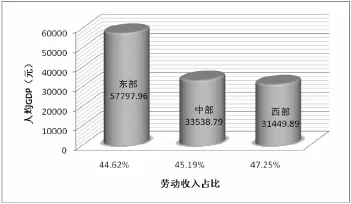

第二,如果以劳动收入占比为横轴,人均GDP为纵轴考量发展阶段,东、中、西部发展阶段呈阶梯状排列(见图1)。上海市的劳动收入份额一直低于湖北省和贵州省的劳动份额,湖北省的劳动收入占比在多数年份都是低于贵州省的劳动收入占比,并且在2004年以前上海市的劳动收入份额远远低于湖北省和贵州省,差距较大。由此可以推断,东部经济较发达的地区的劳动收入份额会低于中部和西部地区,劳动收入份额与经济发展程度成反比。

第三,随着改革开放的进一步加深,经济不断的发展,从2004年开始,虽然上海的劳动收入份额依然低于湖北省和贵州省,但是三个地区的劳动收入份额差异明显缩小,这表明随着东中西部的经济发展水平的不断提高,劳动收入的差距也在不断缩小。

图1:不同地区发展阶段与劳动收入占比关系图

国民收入的初次分配是最基础的分配关系。劳动收入占比是劳动者个人的劳动收入总额在GDP中所占的比重,初次分配中,劳动者收入占比越高表示劳动者的劳动收入所得的份额越大,社会分配就越公平。然而,改革开放以来,我国的GDP总额及人均GDP都快速增长,但我国劳动收入占比却没有随之增长,1998~2007年我国各地区劳动收入占比都普遍经历了一个下降的过程,直到2007年后才开始缓慢上升,而且东中西部地区比例差距较大,可喜的是这种差距从2007年开始逐渐呈现出缩小的态势。造成变化和波动的主要原因有:

第一,经济发展水平。在经济不断发展的过程中,劳动收入占比与劳动投入的比例密切相关,而劳动投入的比例又与我国经济产业结构密切相连。在一定时期内,资本密集型产业比重越高,资本的投入就越多,则劳动密集型产业比重就越低,劳动的投入就越少,即资本和劳动的投入是成反比的。随着改革开放的实施,对于国外向我国进行产业转移提供了体制上、政策上的便利条件,为发展经济,引进外资,政府还出台了一系列优惠的外资政策,为我国发展劳动密集型产业创造了良好的内部和外部条件,1985~1995年十年间,我国的经济水平不断提高,基本完成了资本积累,为我国从劳动密集型产业向资本密集型产业转变提供了条件,从21世纪初起,我国劳动密集型产业比重开始下降,同期我国资本密集型产业开始快速发展,直接导致了要素投入中资本投入的上升,因此,在这一阶段,伴随着我国工业化进程的不断深入,资本密集型产业在经济发展过程中占据较大优势,因而劳动收入份额较低。2007年以后,随着国家产业结构的逐步调整,收入分配政策不断改革,以及各地区经济水平的不断提高,劳动收入份额也开始呈现缓慢上升的趋势,东中西部的差距也呈缩小态势。

第二,国家在经济发展中的导向作用。为了促进经济快速发展,国家制定了一系列宏观调控的政策和制度,支持和鼓励资本密集型企业的发展,而忽视了依靠劳动力发展的中小型企业。在这一时期,国家宣扬“效率优先、兼顾公平”的口号,在初次分配过程中以效率为先,国民收入再分配则注重效率,但是由于国民收入的初次分配是收入分配的基础性环节,在初次分配中若有失公平,那么在政府为主导的再分配中则很难扭转局面。在这种经济政策的促进下,我国经济的确得到了飞速发展,企业效率也大大提高,GDP每年均告诉增长,虽然劳动收入的总量也得到了增长,然而因为过分注重资本的作用,社会分配的不公,难以保护劳动者的合法权益,导致了初次分配过程中劳动收入占比的下降。

第三,劳动者自身原因。由于历史因素、经济发展水平、生活环境的影响,我国大部分劳动的受教育程度都不高,根据教育部资料统计显示,目前约有4成农村劳动力只有小学及以下文化程度,受过高等教育或者接受过专业技能培训的劳动者仅占9.7%。这农民或农民工的维权意识薄弱、凝聚力差,人力资本含量低,这也导致这部分劳动者在与用人单位签订用工合同时总是处于不利地位,劳动收入也得不到保障,从而导致劳动报酬占比下降。不过,随着教育质量的提高,受教育难度的降低,以及人们对受教育程度的关注的不断提高,我国高素质、高能力的劳动者越来越多,劳动者自身知识和能力增强的同时,劳动者的话语权和选择权也越来越大,也就更能依靠自身实力获取与能力相符的劳动收入。

四、结论

改革开放以来,我国的劳动收入份额经历了1978—1998年的略微上升,1999—2007年的下降,2007年以后的缓慢上升的过程,从总体上看,劳动收入所占的比例一直不大,保持着一种长期的较低水平的相对稳定,我国的劳动份额并没有随着经济的增长和产业结构的变化而相对应的呈现出明显的上升,这种分配格局从本质上来说是一种对劳动者不利的收入分配格局,也是我国经济发展中的重要矛盾,更反应了从改革开放至今我国社会、经济发展的过程轨迹。这也要求国家在进一步深化改革发展的过程中,除了要促进经济平稳健康发展是也要注重产业结构的调整,力争使各产业协调发展,进一步解放生产力,努力提高劳动者素质,加强劳动者的社会地位,切实改善劳动收入,同时维护市场秩序,维护劳动者合法权益,使劳动力供需双方实现公平竞争。从根本上、体制上创造条件,提高劳动者劳动收入份额,缩小东中西部的劳动收入份额差异。

注释:

①数据来源:根据《国内生产总值核算历史资料》(1998~2004年)、《中国统计年鉴》(2005~2012年,除2008年之外)中对应年份的相关数据计算所得。

[1]黄乾,魏下海.中国劳动收入比重下降的宏观经济效应-基于省级面板数据的实证分析[J].财贸经济,2010,(4):88-92.

[2]白重恩,钱振杰.劳动收入份额决定因素:来自中国省际面板数据的证据[J].世界经济,2010,(12):3-27.

[3]李卓,李智娟.中国贸易开放战略为何不利于劳动增收[J].经济评论,2014,(6):14-26.

[4]钱晓烨,迟巍.国民收入初次分配中劳动收入份额的地区差异[J].经济学动态,2011,(5):40-46.

[5]张车伟,张士斌.关于中国劳动报酬占GDP份额变动的研究[J].劳动经济评论,2011,(1):1-33.

[6]贾康,刘微.提高国民收入分配“两个比重”遏制收入差距扩大的财税思考与建议[J].财政研究,2010,(12):2-18.