大学生精神疾病与城市建筑的关系分析

刘清霞

(安阳工学院土木与建筑工程学院,河南安阳455000)

大学生精神疾病与城市建筑的关系分析

刘清霞

(安阳工学院土木与建筑工程学院,河南安阳455000)

文章通过对大学生精神疾病的观察与分析,发现大学生某些精神疾病与城市建筑构造间存在一定的关联性。为改善大学生精神状况,文章提出了新的城市建筑构造模式。

学生;精神疾病;当代城市建筑;人的社会性

D01∶10.19329/j.cnki.1673-2928.2016.06.040

1 部分高校学生心理异常的现状

“某某学校的一名学生自杀了,他们抛下日渐年迈的父母离去”,类似的话我们听到的不止一次吧!一个令人心痛的事实是,各种因素导致的大学生自杀事件,已经屡见不鲜。在这些悲惨事件中,正值青春年华的大学生之所以选择放弃生命,一个不容忽视的因素就是其心理异常且未得到及时的干预与矫治。在笔者接触的大学生中,就不乏饱受心理问题困扰的学生,比较典型的就是学习困难、不会沟通,久而久之心理状况极易出现异常,或者发生更严重的问题。

一般情况下,大学生的学习成绩呈正态曲线分布,大部分学生能够保持较佳的学习状态,能够按时完成学业,不能按时完成学业者为极少数。这些极少数学习困难的学生,大多存在一定的心理障碍。学习成绩不理想和心理障碍的叠加效应,导致学习效果的进一步恶化,甚至延及其漫长的人生。对于教育工作者来说,关注此类学生显得尤为重要——不仅要进行一定程度的心理干预,而且要深入剖析出现问题的原因,针对问题根源有的放矢地做好教育工作,做到标本兼治。

2 城市化环境是精神疾病形成的重要推手

精神分裂症是一种严重的慢性精神疾病,通常在青少年晚期和成年早期发病[1]。以精神活动障碍为突出的特征,包括感知异常(如幻觉和妄想)、思维障碍、情感和意志行为能力受损,以及高级认知功能和社会功能衰退等。精神分裂症病因复杂,遗传因素和环境因素共同参与发病[2]。

城市化环境是精神分裂症重要的危险因素。城市化环境受到医学界长期、广泛的关注,流行病学调查证实环境因素在精神分裂症的发病机制中起重要作用。一些调查出生时城市化环境暴露的研究发现,个体在出生时暴露于城市化环境可导致成人期精神分裂症发病风险升高接近2倍[3-4]。

3 城市化环境进程中的典型代表——城市建筑

人具有依赖自然而生的“自然属性”和置于社会群体而活的“社会、文化属性”。作为人聚居生存活动的基本场所—居住环境需要“人与自然”和“人与人”的活动体系有机组合而成。

3.1 当代城市建筑砍断了人的“社会性”,加重了精神的不健康程度

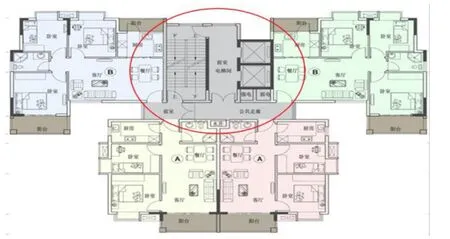

城市民居的建筑及结构设计,在施工图设计阶段主要要求满足安全、消防、节能、环境、抗震等相关的因素[5],而通常会忽略居住者的精神健康,如图1。

图1是典型的现代住宅平面图,一梯四户。看起来家庭与家庭之间、人与人之间仅有一墙之隔且共用一个狭小的空间,相互之间的距离很近,但实际使用中居住者间有巨大的隔膜,相互间的距离非常远。这仅是一个单元的情况。再扩大一下观察范围的话,我们同样会发现,一个居住民区内的居民也往往缺少交流。这样的城市建筑严重地扼杀了人类的社会性。

这样的城市建筑格局使得每个人都生活在自己的格子间。我国城市的居民结构打上了深深的独生子女烙印,而城市独生子女群体在个体上是孤独的,在社会的整体中也是孤独的,他们的社会属性在这样的建筑中会逐渐弱化。欧洲动作心理治疗专家Zvik说:“身体会记住伤害”。人的情绪记忆,是储存在身体里的——身体“记住”的创伤,无法通过头脑与身体的联结释放出去,各种情绪积累到一定程度,必然导致身体的损坏和糟糕结

果的爆发[6]。我们从小居住在这样的环境,我们的身体也会记住伤害,总会爆发的。现代城市建筑带给我们的伤害是我们无法想象的。

为了提高土地的利用率,我们抛弃了大自然;为了城市化进程的加速发展,我们牺牲了精神健康。有人悲观地认为,我们的城市建筑正在摧毁我们、摧毁我们的下一代。根据Beck的认知内容特异性假说(Cognitive Content Specificity Hypothesis, CCSH),早期适应不良图式(EMSs)在儿童期创伤与特质抑郁和特质焦虑间存在中介效应的特异性。

图1 某住宅平面布置图

人的“社会性”重要于人的“自然属性”。很多的研究证明,城市环境较自然环境而言,乡村环境更容易提高我们的幸福度,减轻抑郁状态,城市环境降低了人与人之间的交流,社会化程度在本质上并没有提高。在贺豪振、陶志琼《城市化进程中被征地老年农民的幸福度和抑郁水平的比较研究》中,把总环境改变的应激量分成两部分,一部分为自然环境改变的导致的应激量,另一部分为社会环境改变的应激量[7]。幸福度、抑郁程度与环境改变应激量的有一定的相关性,抑郁程度和自然环境改变相关度不显著外,与社会环境改变显著相关。

Lewis等在瑞典进行一项经典的研究以探究精神分裂症发病风险和抚育地城市化程度之间的关系,结果发现在城市化环境中抚育成长的个体比在乡村环境中者更容易在日后罹患精神分裂症。我们需要自然环境和社会环境的融合发展[8]。

3.2 传统民居的建筑布局能满足人的社会性和自然属性

与城市建筑相比较,乡村建筑融合了健康的自然环境和社会环境。

传统聚落环境创造尊奉传统的“整体思想”与“和合观念”,创建自然生态、人工物质形态和精神文化形态有机的整体环境,建设人、自然、社会和谐的聚落空间。

和谐、自然是乡村永恒的主题,大自然的山水之美激发人的审美意趣,带给人的快乐愉悦。传统的乡村民居以其质朴的建筑风格、开阔的物外空间、材料的因地制宜等与自然环境融为一体,充满了以人为本的自然美和体现自然精神的环境文明。乡村建筑融入了大自然,成了大自然的一部分。人们居住在这样的环境里心旷神怡,精神健康,由此启发我们,现代城市建筑也需要成为大自然的一部分。

如前所述,农村建筑突出了“以人为中心”(群居)的主体性。传统聚落按人的心理和审美所需建立以家庭血缘关系为主体的邻里和朋友等人际关系,以多种人际交往的公共活动空间创造满足人社交、休闲和审美活动的精神家园。远离城市的传统乡村,随处可见田间地头成群玩耍的幼童,树荫下恬静释然的老人。农村聚落环境“以人为中心”,满足“人群体而生”的本性需求,营建亲和友善的人性化的环境。农村建筑满足了人的社会性需求。

4 结论

1)城市建筑是城市化进程的重要代表,在城市成长、生活的大学生产生的某些抑郁及其他严重精神疾病,与这种脱离大自然的城市建筑存在

一程度的关联性。

2)城市建筑构的构造特点在一定程度上抑制了人的社会性,长期缺乏有效、善意的沟通是催生生活在其间的人们某些精神疾病的温床。

3)要通过新型建筑构造引导健康的生活模式。城市建筑可以仿照传统民居的构造特点,采用群居的交流模式(当代建筑是群居但是没有交流),必须扩大城市建筑的公共空间,简单来说就是每个楼层需要“一张麻将桌”,群居楼房、小区的周围需要大树参天——也就是说我们的城市建筑不能割裂人的社会属性和自然属性。

[1]SUKANTA S,DAVID C,JOY W.A systematic review of the prevalence of schizophrenia[J].PL o S Med,2005,2(5),pp.e141.

[2]PURCELL S M,WRAY N R,STONE J L,et al.Common polygenic variation contributes to risk of schizophrenia and bi⁃ polar disorder[J].Nature,2009,460(7256)∶748-752.

[3]PEDERSEN C B,MORTENSEN P B.Evidence of a doseresponse relationship between urbanicity during upbringing And Schizophrenia risk[J].Arch Gen Psychiatry,2001,58(11)∶1039-1046.

[4]王强,王成瑜,任虹燕,等.城市化环境与精神分裂症的患病风险[J].中国神经精神疾病杂志,2013,39(12):758-763.

[5]同济大学,西安建筑科技大学,东南大学,等.房屋建筑学[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.

[6]李靖.身体知道答案[J/OL].中外管理,(2013-11-18)http∶//www.zwgl.com.cn/cn/6648595.html.

[7]贺豪振,陶志琼.城市化进程中被征地老年农民的幸福度和抑郁水平的比较研究[J].宁波大学学报(教育科学版),2004,26(6)∶51-54.

[8]LEWIS G,DAVID A,R,et al.Schizophrenia and city life[J]. Lancet,1992,340(8812)∶137-140.

(责任编辑:王彦永)

G446

A

1673-2928(2016)06-0126-03

2016-05-26

刘清霞(1979-),女,安阳工学院土木与建筑工程学院讲师,主要从事钢筋混凝土结构与新材料的研究。