经典是怎么炼成的

记者 陶瑾

经典是怎么炼成的

记者 陶瑾

文化的传承从来不是一朝一夕能做到的。历经六十年,昆曲风雨沉浮,兴衰流转,苏昆人一直默默坚守,印证了昆曲艺术在观众心中不可替代的魅力。

六十年,一个轮回的结束,也是一个全新的开端。今年,苏昆六十年之际,几代演员以及社会各界人士相聚姑苏五亩园,回忆、总结和展望苏昆的过去与未来。

“继”字辈的纪念演出,至今让人难忘

顾笃璜(苏昆前辈、著名昆剧专家)

我讲几个小故事,第一个,怎么会《十五贯》演出被称为“一出戏救活了一个剧种”?因为那个时候认为昆剧是士大夫的艺术已经不能独立存在,一个剧种已经宣布消亡,而作为一个剧种的很多艺术成就可以去滋养别的年轻剧种。这是剧坛领袖田汉老师亲口和我说的。第二个故事,田汉老师提出“戏曲改进”,而不能叫戏曲改革。

苏州那个时候的领导大多是文化人。解放后,苏州市的领导立即提出“苏州应该有昆剧”,那时候我到军管会文教部报到,担任宣传部干事,分管戏剧工作。那时我来到昆剧团,自己聘请优秀教师,希望在那里重新恢复昆剧。可是,文革时,我的一大罪名是“招降纳叛”,因为我们团里有地主、汉奸、反革命,从这点上也反映了当时领导的开明。

我那时候才20岁出头,要去领导一个剧团。当时在我周围可以请教的继字辈老师有48个,说实话,我与“继”字辈是一起成长起来的。

江苏省苏昆剧团是一夜成名的。那时候,江苏省文化厅两位厅长到苏州来,我们演了一台折子戏给他们看,看过后,当夜决定改名为江苏省苏昆剧团。

朱继勇(继字辈演员)

回想起当初我进昆剧院的场景,仿佛历历在目,总算这么多年的辛苦没白费。看了苏昆60周年团庆演出,真的很感动。我觉得我们苏昆有发展,有前途,而且会越来越好。六十年,一个甲子的追梦,终于在今天六十年的奋斗中得以圆梦。相信苏州昆剧院能够再圆一个“源远流长、盛世流芳”60年之美梦!

柳继雁(继字辈演员)

记得当初全国有六个昆剧团,我们苏昆剧团被称为“小六子”,排在最后。今非昔比啊,苏昆剧团的影响力日益提升,在国外都产生了很好反响。

回想60年来几代昆曲人的亲身经历,苏昆剧团真的是经历了风风雨雨,苏剧与昆剧这两个剧种几次面临“分分合合”。那时,剧团一年到头在外演出,发展到后来三个团,经常下乡演出,甚至去过煤矿,也算是一种体验生活的方式。如果我们演员一直躲在闺房里头,那一定演不好戏。演好了角色,心里会感到适意、安慰。演不好,浑身不自在。每次演出后,我们都要开总结会,大家提意见。

中国昆曲有南昆、北昆之分,苏州是南昆的代表,唱腔细腻、优雅,我觉得苏昆剧团一定要坚持“南昆”路子不要变,特别是唱法上,切音很关键,不能走样。

尹建民(承字辈、苏州市未成年人昆曲传播志愿服务中心副主任,曾任苏昆剧团副团长)

一梦悠悠六十年,我从1959年进团到现在57年了,与苏昆剧团一起成长,见证了昆剧院的兴盛、成长,到如今,大家能够快乐地从事昆曲事业,倍感欣慰。

从我亲身体会的两件事说起吧,一个是上世纪80年代,苏昆最艰难的时刻,剧团处于自生自灭的状态。苏州如果没有苏剧、昆剧,何谈苏州有地方剧种呢?所以,当时我们十几个人同心协力,坚守阵地,在老的校场桥路四楼“开黑会”,写信上访,最后苏昆剧团保留下来了。1988年,我们联合郊区人民政府投资了三万元举办了解放以后第一次中秋虎丘曲会。

第二件事,2007年5月9日,苏州市未成年人昆曲教育传播中心成立,专门聘请中国戏剧“梅花奖”获得者王芳担任主任。九年来,我配合王芳通过举办公益演出、送戏进校活动,共开展公益演出1300余场,先后走入100多所大中小学校园,用“最美声音”滋养了20余万未成年人的心灵。同时,我们每年收集中小学生的观后感,到现在已经收集了八本。

我们把这些昆曲未来的观众培养起来,这是功在当代,利在千秋的好事。昆曲传播中心还要继续努力,培养更多“昆虫”。

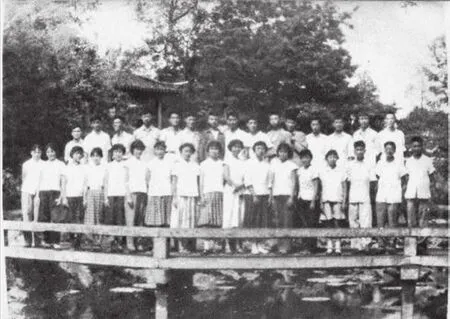

“继”字辈1959年的全家福

“继”字辈女学员在拍曲

陈红民(承字辈演员、曾任苏昆剧团副团长)

我是1959年进团的,那时才15岁。我们承字辈在艺术方面成就不是很突出,不过我们在团里起了一个很好的搭桥作用。

令我印象最深的,文革时期,团里的人跑的跑,散的散,而我们几位承字辈的演员一起住在团里,把我们的演出服装和道具都藏起来。

苏剧、昆剧队都非常努力地在艺术上做好传承工作,在苏州市文联艺术指导委员会的领导下,我们承字辈退休后也出了几个戏,恢复了苏剧的《快嘴李翠莲》、《狸猫换太子》、《十五贯》,还辅导苏州戏剧团苏剧班的几出戏。

我觉得苏昆剧团这几年来,无论是艺术上、剧团建设上都有很大的提高。我希望我们这个团再把苏剧振兴起来,不要让它从此消亡。

姚凯(曾任苏昆剧团副团长)

1955年,我到民锋苏剧团管行政,邹家源跑码头。后来,苏昆剧团成立,我调过去当节目组组长。一晃,60年过去了,我今年86岁。当年我在剧团,最多时有300多人,出去演出,我们都是自己背行李。有一次,我们在船上演出,不料船翻了,演戏要用的地毯掉湖里了。可想而知,那时的演出条件十分艰苦。

对苏昆最关心的要数徐坤荣了,他为苏昆事业奔波了一辈子,我们不能忘记他。在临终前,他说:“我一生无遗憾,唯一担心的就是苏昆。”

邹家源(曾任苏昆剧团老团长)

1956年江苏省苏昆剧团在南京成立。顾笃璜、吕灼华、我、乔凤岐出席了建团大会。明确艺术上“以昆养苏”,经济上“以苏养昆”的建团方针。

我没到苏昆之前,在苏州地方国营影剧院业务科工作,分管开明和新艺两个剧场,当时与各地剧团的负责人都有往来,所以后来到苏昆出去“跑码头”还是很方便的。

三年自然灾害,春节里到宜兴去演出,文教局老早就安排好剧团演出人员的食宿了。大年夜,剧场会请吃年夜饭。当时团里有句话“没有钱到宜兴兜一圈,钱就来哉!那时宜兴的文化人特别喜欢苏剧。有一年冬天,剧团到昆山演出。上海的俞振飞等昆曲大师来昆山做指导,把学员和老师安排在昆山蚕种场教戏学戏排戏。那时候学昆曲,可谓见缝插针。

这么多年来,苏昆走的路是正确的,我们老演员一路走来,一直坚守艰苦朴素的优良作风,自己搬道具,背服装,我希望当下的年轻演员也要继续保持艰苦朴素的优良作风。

李鸿良(江苏省演艺集团昆剧院院长、梅花奖得主)

苏昆和省昆亲如一家人,我的师父都是继字辈的。不论历史上苏昆与省昆分分合合好几次,这是历史的命脉,谁也阻挡不了,但是苏昆与省昆之间血浓于水的昆曲情一直相连着。

作为一名昆曲界的小辈,我从学生一路走来,我想只有我们昆曲人不断努力、团结,未来昆曲的形势才会一片大好。昆曲将会以更好的文化和艺术面貌走向世界,而我们这些从事昆曲事业的艺术家也能过上更体面的生活。

我祝愿:苏昆和省昆通过昆曲,通过传承,艺术的情感一直延续下去,省昆还是会和苏昆保持亲如一家两兄弟的关系,携起手来,将昆曲这道菜做的更好,我相信江苏的文化艺术产品昆曲一定会闪耀出更璀璨的光芒。

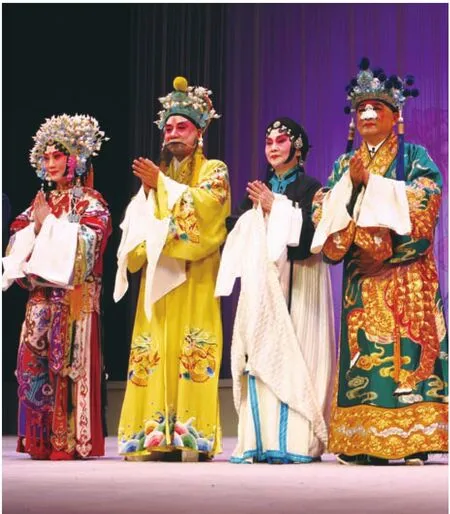

2011年,柳继雁在恭王府演出

2016年,尹继梅、王芳、赵文林等在六十周年的舞台上

蔡正仁(国家一级演员,上海昆剧团老团长)

苏昆剧团,他们那个年代艰苦建团、奋斗的精神让我受到了一次很深刻的教育。苏昆六十年,经过了很多前辈、同志的艰苦奋斗才有了今天的成就。这段奋斗史告诉我们,要有成就,必须要艰苦奋斗。

今天,全国有8个昆剧团,昆曲形势一片大好,但困难仍然艰巨,比如人才的培养与继承,剧目的传承和创新等。

大家都说昆曲“家底”丰厚,但另一方面,昆曲也有先天不足的地方,比如传字辈老师很了不起,而他们传到我们这一代,行当已不那么齐全了。因此昆曲人要保持清醒的头脑,继续努力地走下去,向前辈好好学习艰苦奋斗的精神。