江南弃儿

娜塔莉

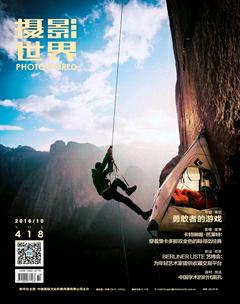

去年,韩萌在美国拍摄了被美国家长收养的中国孩子,即图片故事《中国弃儿》。为了那次拍摄,韩萌阅读了大量资料,除了那些被收养到美国的孩子,她还在字里行间注意到这样一个群体——因为重男轻女、计生政策而被改变命运的江南女孩们。因为性别而被遗弃,30年来,她们一直被“我从哪里来”所拷问。

人总要追寻自己的血缘,即使再难,这些女孩都通过寻亲想要弥补生命中残缺的部分,试着与父母、过去及自己和解。

于是,跟着她们,韩萌开始拍摄《江南弃儿》图片故事,并打算再制作一部纪录片。在韩萌的创作结构中,“弃儿”主题又被扩大了一点,丰满了一点,在对比探讨下,意义更深了一点。

这组图片故事是你拍摄的孤儿系列中的一部分吗?

韩荫:之前,在美国拍被收养的孩子时,我的签证要到期了,时间很紧,回国之后觉得这个选题没有做完。我跟这些孩子一直有很多联系,觉得应该拍拍他们回到中国的故事,因此就申请了腾讯的谷雨计划。不过,因为某些原因,这些孩子告诉我他们今年不能来中国了,但我并不想中断拍摄,于是决定寻找国内曾被遗弃的孩子,最终将范围设定在“被遗弃、计划生育大背景、女孩”上。项目完成后,希望能就收养这个问题,将不同环境下发生的故事做一个比较。

关于这个主题,除了这组图片故事你还在同期拍摄纪录片,为什么这么做?

韩荫:一开始只想做图片报道,我找到了17个女孩,跟踪报道她们的寻亲过程,观察每个家庭的差异。但我逐渐发现,这个题材值得拍一部纪录片。我可以用图片报道,来抓住他们不同的生活环境。但是这些女孩寻亲之前是怎么想的,找到或没找到亲人,以及在剪断多年与亲生父母的联系后,重逢时候的尴尬状态——比如有个女孩被收养后在安徽长大,她和母亲见面时,发现因为方言问题,根本没法交流——杂糅着宽恕、后悔、血浓于水等复杂情感的瞬间,是照片说不清的。中国人讲究血浓于水,但是在与亲生父母见面后,你发现不是这样的,亲情是建立在沟通、交流、日积月累相处基础上的。而血缘对一个人来说又很重要,它是你开始的地方。纪录片可能可以更好地表达这种复杂的情感。

你在Sixth Tbne(澎湃传媒的一个新闻品牌)工作,平时也会偏重视频新闻报道吗?

韩荫:我们团队的记者基本上每个人都掌握视频报道技能。这点我很佩服负责人常河。我是在美国学习期间接触视频报道的,当时在马里兰大学选了一门课程,老师当初也是从摄影记者转型到视频记者。我大概用了—年时间跟她学习器材、拍摄、剪辑、伦理等。现在的工作主要是报道非突发事件,节奏是一周拍摄,一周剪辑,一个人负责到底。如果是突发事件报道,会团队合作,最快一天就能完成全部制作过程。

做视频新闻的难度在哪?

韩荫:视频报道的难点在于前期准备和后期编辑。前期准备要看很多资料,想表达什么、现场问什么都得有数;但最后你得到的是什么,是不确定的。后期编辑时,需要将事件本身、人物的情绪都重新梳理一遍,把要表达的问题进行提炼,需要录制质量很好的声音,怎么运用这些声音讲故事。之前只拍照片时是从不会考虑这些的。我是不太喜欢配乐的视频报道,因为音乐会过多传递记者的主观情绪。之前拍摄江苏高铁村的报道时,我请当地一个村民唱了首歌,和背景音一起配在视频里。

从摄影记者转型成为视频或者说多媒体记者,你觉得难吗?

韩萌:不难,顺其自然。拍视频是会有助于拍照片,用另外一个思维方式去思考摄影。我现在的工作依然包括摄影和视频两部分。不过我也有一些困惑,比如做新闻短视频,如何在几分钟之内讲透彻一个故事,或者一个人的经历,这也是业内大家都在思考的问题。