突发事件发生后不实信息的传播问题研究综述

方 星 黄培清

(1.上海交通大学中美物流研究院,上海 200030; 2.上海交通大学安泰经济与管理学院,上海 200030)

突发事件发生后不实信息的传播问题研究综述

方 星1黄培清2

(1.上海交通大学中美物流研究院,上海 200030; 2.上海交通大学安泰经济与管理学院,上海 200030)

突发事件的偶然性导致了事件爆发后信息的匮乏,而民众急于了解事件真相,导致各种未经证实的不实信息传播泛滥,造成了突发事件的衍生灾害,引起民众情绪紧张和恐慌,甚至是社会动荡。本文系统研究不实信息的传播问题,探讨不实信息与谣言的区别与联系,分析不实信息传播研究的理论取向和主要议题,归纳总结不实信息传播问题未来研究展望。

不实信息;突发事件;传播

1 引言

突发事件本身的偶然性以及破坏性严重影响民众的日常生活与工作秩序,甚至引起经济和国家政治的稳定。应急管理一直是政府和学者关注的重要领域和热点,根据以往的经验与教训,在突发事件预防方面做好应急预案,一旦突发事件爆发可以对应急事件进行有序干预,减少突发事件带来的损失,在应急事件发生后的灾害重建中尽快恢复原貌。突发事件的偶然性导致了事件爆发后信息的匮乏,而民众急于了解事件真相,导致各种未经证实的不实信息传播泛滥,造成了突发事件的衍生灾害,引起民众情绪紧张和恐慌,甚至是社会动荡。保证真实信息的传播与扩散需要以政府为主要领导者的官方媒体及时澄清不实信息,保证信息的透明,减缓民众对于突发事件的恐慌,避免衍生灾害的发生,造成不必要的损失。

2011年日本大地震发生后,由于核泄漏事件,世界各地上演了疯狂抢盐的浪潮,主要原因就是未经证实的不实信息碘盐抗辐射在各地广泛传播。特别是在中国,抢盐疯潮更是严重,严重影响了民众的生活,造成各种损失。对于突发事件,由于其本身的特征,突发性和偶然性会引起民众的好奇心,与自身利益休戚相关的突发事件更是会引起广泛的关注,但是相关的应急信息匮乏,民众又急于了解相关的应急事件信息,大量为未经证实的不实信息通过新型媒体平台广为传播,极其容易引起个体的兴趣,填补信息真空。同时由于新媒体的传播成本低,传播便利,这些未经证实的信息也会迅速传播给周围的个体,而在传播的过程中很少有人去确认信息的真实性,很多不实信息表面上似乎有一定的科学道理。以碘盐抗辐射为例,碘本身对抗辐射有一定的作用,表面上来看,这种不实信息存在科学依据,更容易被民众接受并传播。这种不实信息传播造成的衍生灾害有时候比突发事件本身更具有危害性,对于民众的工作和生活带来冲击。不实信息造成的危害性大,影响范围大,需要引起重视,在应急事件的各个阶段都要对不实信息进行实时跟踪和监测,及时发布应急事件进展报告,研究不实信息的传播规律,信息畸变和演化的过程,进而探讨不实信息的过程管控,在面对突发事件时有的放矢,做好灾前信息预警;在突发事件发生时及时澄清误解,对不实信息进行去伪存真的官方信息发布,提高官方媒体的可信度以及对于不实信息的研判能力,尽量避免不实信息造成新的衍生事件的发生,减少社会民众的恐慌。

鉴于目前有关不实信息的系统研究不多,本文将从新的视角下对不实信息的研究进行系统的梳理,探讨谣言与不实信息的区别和联系,深入分析不实信息的传播规律以及理论研究趋势,在此基础上总结不实信息传播问题的未来展望,为政府在处理应急管理信息传播问题上提供一定的理论指导框架。

2 不实信息的特征

不实信息的提法已经广泛应用于新闻传播以及政府的工作报告当中,指的是未经证实的信息,可能真实可能虚假,经常与谣言信息相混淆。谣言的定义目前也存在较大的争议,在《辞海》里,“谣言”释作:“没有事实根据的传闻;捏造的消息”。谣言研究领域的奠基人WAllPort强调谣言的未证实性,“谣言与其关联的事件本身是相关联命题,通过个体之间的口口相传,缺乏具体的材料来证实其真实性”。实际上,不实信息是一个泛称,是一个大的概念,突发事件中的谣言、各种未经证实的小道消息都是不实信息的范畴,从字面上讲,不实信息理解为未经证实的信息,与实际情况有出入,但是与虚假信息有区别,在新闻报道中经常会用这种提法。在学术研究当中,霍良安首次在其博士论文中定义了不实信息:不实信息是指未经证实的信息以一定的物质载体,通常以文字,声音,语言,图像,动画等形式表现出来,对某一事件或者事物的一般属性与真实情况不符的描述或展示,不实信息本身与虚假信息以及谣言等信息有区别。

2.1 不实信息与虚假信息的区别

以突发事件发生后的不实信息传播为例,事件发生后随之而来的各种有关事件本身的信息在各个传播媒介中肆意传播与扩散,有突发事件本身的真实信息,也有个体随机杜撰的未经证实的小道消息,各种信息鱼龙混杂,需要个体有很好的辨识能力,从这些不实信息中找到真实的信息,这本身与虚假信息有很大的区别,信息传播过程中还可能是真实信息和虚假信息传播竞争的一种过程。还是以2011年日本核辐射泄漏事故为例,在世界各地上演了疯狂抢盐的浪潮,主要原因就是未经证实的不实信息碘盐抗辐射在各地广泛传播,碘本身对抗辐射有一定的作用,表面上来看,这种不实信息存在科学依据,更容易被民众接受并传播。有时候不实信息最后证实是真实的信息,法国总统蓬皮杜已经身染疾病的不实信息最后被证实。

在突发事件发生后,由于互联网以及个体移动终端的信息传播媒介便利、低成本等特征,个体会将自己所了解的信息及时传播与扩散,而缺少了对于信息本身真实性的核实。而民众在突发事件发生后,对于信息急于获取以填补信息的真空,不实信息便有机可乘,容易进行大规模的传播与扩散,并引起民众之间的广泛共鸣。不实信息中有时会由于系统性的忽略对于事实真相的细节,由于个体对于事务的观察参杂了个体的主观能动性,个体的认识和评级以及初步判断,这种判断本身有很大的局限性,有的是传播主体有意识地对信息进行省略,将自己需要强调的信息进行保存使之变为突出项。

2.2 实际情况被歪曲的不实信息

不实信息传播如同精神“病毒”感染,个体被感染带来情感的激化,促使个体对于不实信息进行传播与扩散。在突发事件发生初期也是不实信息的起点被个体在某种兴趣下感知,随后对于该事件以及信息进行初评估并把相关的结果告知其他人个体,个体与个体由于直接和间接的联系促使了信息的传播与扩散,进而形成一个不实信息传播的社会网络,网络中的节点即为现实中传播不实信息的个体,节点之间的连线就是个体之间的某种联系。

不实信息在社会网络中传播往往会由于个体的主观能动性将信息按照个体本身的意志进行篡改,对事件本身事实夸大或者扭曲,所有不实信息的传播过程实际上是信息动态变异或者信息畸变的过程,进而信息在传播与扩散过程中能被更多的人认同和采纳。在突发事件发生以后,与事件相关的未经证实的不实信息充当信息源,通过个体之间的社交网络反复交互扩散传播,这次传播往往会歪曲事实真相,对突发事件本身进行夸大,是一种不正常的信息传播链条。不实信息的肆意传播会造成不必要的社会恐慌和衍生灾害。不实信息的扭曲性与多元性等特征,直接导致了个体在接受或者传播信息时的方向迷失,缺少对于不实信息的研判和识别,一旦不实信息的传播效应产生,很难消除这种不实信息传播带来的负面影响。

3 不实信息的传播特点

梳理不实信息与虚假信息以及谣言信息之间的区别和联系,重要的目的就是希望通过这种梳理,对不实信息的传播动态规律进行掌握,探讨不实信息传播管控机制。不实信息往往会通过网络或者移动社会媒体等新型媒体进行传播与扩散,个体在接受信息与传播信息的渠道多样化,信息传播的成功几乎为零,单一个体会成为不实信息传播的核心节点,信息传播开源性强,缺少对于信息真实性的校验。微博/微信等网络传播媒介也为不实信息的传播提供了一个互动平台,包括传播个体之间的互动,也包括人际关系传播的互动,形成焦点话题,在微博/微信上形成热点问题,同时这种热点问题的出现对引导公众社会舆论走向,成为政府管理者关注的一个重要舆论战场,有官方信息和不实信息之间的交互影响和演化。不实信息传播的新媒介使信息传播的匿名信和开源性对于突发事件信息管控提出了新的挑战,需要在突发事件演变的不同阶段对不实信息的传播进行跟踪,实时监控信息演化过程。不实信息最终传播的深度与广度与信息本身以及周围的传播环境都有直接的关系,需要深入剖析不实信息传播的特点,探讨不实信息传播的规律,利用实证检验、物理和数学模型对不实信息的传播规律进行分析与模拟,从中寻找不实信息的传播路径,识别不实信息传播源,剖析不实信息传播过程中信息畸变规律,借助情景分析的方法对不实信息的传播进行积极疏导,减少衍生灾害发生的概率,对民间舆论场进行积极引导。

4 不实信息的传播的研究综述

4.1 不实信息的传播影响因素研究

设计意图:让学生知道酒精脱色的原理和掌握酒精脱色方法;不用明火水浴加热酒精,消除可能因操作不当引发火灾的安全隐患;恒温在酒精沸点之下加热,避免酒精因沸腾飞溅出来意外伤到学生;全班共用一套仪器集中脱色,可以节省仪器、简化操作、便于课堂管理和安全监控。

AllPort认为:“个体对于环境的解释和主观臆断只有与重要性与模糊性相互作用时才会呈现”由此AllPort提出了著名的信息传播影响因素的公式:

R=i×a(R代表信息本身,i代表重要性,a代表模糊性)

公式的真实含义是信息传播的最终波及范围与信息本身的重要性与模糊性决定。Klaus对公式进行了修改,加入了个体的主观能动性,将传播者的批判能力加入到信息传播影响的公式中:

信息传播与疾病传播最本质的区别就在于受众的主观能动性,疾病传播是被动接受的,而信息传播的受众是主观性的,传播的过程也可以认为是一种个体进行思考的过程,有自己的主观判断。从心理学研角度,不实信息的模糊性是引起流言的主要原因,由于这种模糊性和不确定性引起民众的恐慌和新的衍生灾害。不实信息传播过程会受到传播受众的影响,还是以2011年在中国的碘盐抗辐射的食盐抢购浪潮为例,由于日本核泄漏的突发事件,辐射扩散图等不实信息在社交媒体中广为传播。该信息与每一个个体的切身利益有直接关联,属于非常重要的信息,关注的民众数量庞大。同时,有碘盐抗辐射的信息模糊性,民众对于碘抗辐射的科学知识普及了解不多,一时间碘盐抗辐射的信息通过社交媒体疯狂传播,在线下民众的抢盐浪潮更是疯狂。这次的碘盐抗辐射的不实信息的出现充分体现了信息传播的影响公式,个体缺乏对于信息的主观研判,世界各地都出现了疯狂抢盐的事件,但在中国抢购浪潮更为疯狂,而日本的抢购情景远比中国平静,这也说明在中国更多人相信这种不实信息,缺少对于不实信息的主观评判能力。不实信息未经证实,包括真实信息也包括虚假信息,是一种社会舆论的反映,作者将流言、传闻、牢骚和小道消息都也视作不实信息。也有学者认为些词语的本质就是一种情绪化的意见传递,其中感性成分占据主要部分,而理性部分却很少,内容方面未经官方证实。

在研究不实信息传播的影响因素问题上,除了前面所提到的信息本身的重要性,信息的模糊性以及传播受众的研判能力,信息传播的媒介与载体也是影响不实信息传播范围的另外的影响因素,信息传播研究最多的是人与人之间的链状传播模式,实际人与人之间的传播是一种网状模式,不同的个体所处的网络位置不同也会影响个体传播信息的影响力。 Moreno等人研究了网络的拓扑结构和参数的设置对于不实信息的传播都有影响,小世界与无标度网络都是学者研究的对象,将个体传播的网络视为具有HUB节点的社交网络或者是均匀的小世界网络,相比较而言,无标度网络的传播可靠性要差,HUB节点传播信息具有不稳定性,均匀网络结构的社交网络传播可靠性更高,信息畸变的可能性更小。

4.2 不实信息的传播规律研究

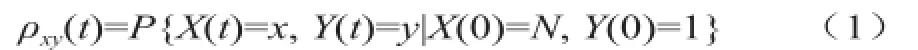

如果将不实信息传播问题仅仅视为单一信息传播与扩散,完全可以按照谣言传播的研究框架进行分析。不实信息的传播实际上也是个体与个体之间的“接触”而进行信息的传播与扩散,与疾病传播有相似的地方,Rapoport最早借助传染病模型研究信息的扩散问题,比较了两种传播之间的联系与区别。Daley和Kendall于20世纪60年代提出了DK模型,运用随机过程原来分析信息的传播过程,将信息传播的受众分为三类不同的个体,不同类之间的个体转换满足一定的概率分布。在初始条件假设所有人都未曾听说过信息,定义为X(0)=N;有一个人知道信息并进行传播,定义为Y(0)=1;没有人对信息免疫,定义为Z(0)=0,总体满足X(t)+Y(t)+Z(t)=N+1,则描述DK模型的马尔可夫链{X(t), Y(t)≥0}在连续时间条件下的转移概率为:

这一概率分布在0≤x≤N,0≤y≤N的条件下满足方程:

Daley详细叙述了信息传播中确定性模型与随机性模型的区别与联系,并指出二者的应用范围,并将随机模型中的随机游走引入到信息传播模型当中,估计信息传播最终的影响规模

不实信息传播离不开社会网络,复杂网络为进一步解决这些问题提供了基础,使得不实信息的传播研究有了新的进展。复杂网络研究从网络大数据获取为切入点,借助社交网络中大量的实际数据,从统计物理的研究视角分析了社交网络的均匀与非均匀特征即小世界和无标度网络特征。Zanette属于最早将复杂网络理论引入到信息传播领域,主要研究的是小世界网络,假设社交网络是小世界特征,建立信息传播的模型,并得出谣言等信息的传播阈值。对于无标度网络中的信息传播,Moreno等人建立了谣言信息的传播模型,比较了随机模型的分析结果与计算机真实的仿真结果,二者之间的匹配度较高。在这之后,国内外大量学者开始将目光关注到复杂网络研究当中,做了很多有意义的工作。社会网络的拓扑结构不同,对于网络中信息的传播有直接影响,复杂网络的演化过程也为这种研究模式提供了良好的研究平台和思路,Newman和Watts所提出的小世界模型与经典的小世界WS模型有本质的区别,NW小世界模型通过对于网络中节点通过随机加边的方式进行网络规模的扩张,这种小世界模型的构造模式可以有效避免以在网络连通性由于随机化重连的可能性。Bianconi按照网络节点的适应度为基础对网络进行扩展,新的网络节点与已经存在的网络节点之间的连边与网络节点的适应度有关。最近几年的研究不仅局限于网络拓扑结构的宏观层面的研究,更多从微观角度研究局部网络节点之间的关系,例如探讨网络中紧密子图以及环等微观特征的结构统计分析。汪小帆等人研究网络的聚类系数,通过网络聚类系数来控制谣言、不实信息的传播与扩散;刘宗华等人的研究则认为以信息传播为例,传统的疾病传播的仓室模型主要研究的是均匀网络中的信息传播,研究了不同的网络拓扑结构对于信息传播的影响,在网络节点分类中将网络节点分为“父结点”以及“朋友结点”,探讨不同的节点类型对于信息传播的影响效果。以万维网为代表的无标度网络在有目的攻击中不能很好地保持网络的稳定性,与之相对应,如果要对网络中传播的谣言或者不实信息来讲,通过对这些特定的网络节点进行重点关注或者免疫,可以对谣言或者不实信息进行有效的阻止作用,缩小不实信息传播的影响范围,减少信息传播带来的危害。

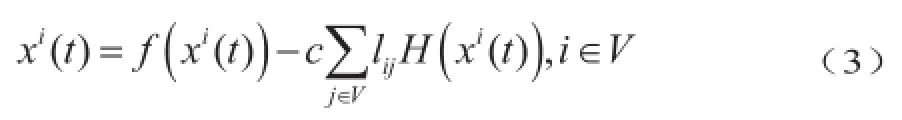

从动力学过程来看,不实信息的传播过程实际上也是一种信息传播的动态演化过程,演化的行为会受到不同的网络拓扑结构的影响,对于信息最终传播的深度与广度都有不同的影响,通过网络同步可以很好地刻画这种网络拓扑结构对于信息传播所带来的影响。汪小帆和陈关荣首先在复杂网络同步问题上做了非常出色的工作,研究多智能体的一致性的研究,对于网络同步的数学模型:

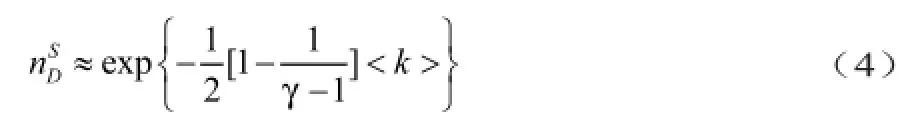

其中f和xi(t)描述的是节点的动力学,c是耦合系数,V是节点集合,H(xi(t))是内部耦合机制,lij是网络拓扑拉普拉斯矩阵元素。条件α<cλ2是无向连通网络完全同步,参数α在这里是描述网络结构和节点动力学之间的关系,参数λ2是网络拉普拉斯矩阵L的最小非零特征值。Barahona等人也进行了相关的研究,得到特征比λ2/λN的条件α1<cλ2和λN<α2。如果对于网络本身不能实现网络同步,汪小帆等人的研究中加入了牵引控制进而使网络达到一种同步的状态。吕金虎等人对于这种所谓的牵引控制的节点数以及同步的状态进行了估计,而李翔等人给出了具体的公式=N-rank(L)。刘洋彧等人也进行了类似的研究成果,研究网络的控制模型网其中x(t)是维状态向量,A是耦合矩阵,描述网络拓扑和耦合强度,u(t)是M(M<N)维外部输入控制向量,B是M×N维控制输入矩阵。按照可控的经典概念,从某一个时间段开始,可以控制网络的不同状况下的目标,利用图匹配的方法,可以计算出可控的网络中驱动节点的具体数学表达式:=max{1, N-|M|},其中N-|M|表示未匹配节点数。借助空穴方法进而推导出来无标度网络中的控制驱动的节点比例近似值:

特别在γ=2时是最大的控制状态,基本上网络中的所有节点都需要进行控制。Lehnert等人研究有向加权网络时,借助矩阵特征值理论得到具有一般性的精确的网络可控驱动节点的数目:=max{μ(λi)},其中μ(λi)表示耦合矩阵特征值的几何重数。

4.3 不实信息的控制研究

除了对于网络节点的可控性问题研究,也有学者对于从外界宏观控制层面研究不实信息的传播问题。Zhang等人研究网络舆情信息的交互模型,在经典的三分子模型基础上描述舆情发展、应急事件演化之间的关系。随后 Huo等人探讨了不实信息传播与政府在应急效用方面之间的演化模型,通过动力学方程剖析二者之间的演化与控制过程。Zhao等人 对于已有的模型进行了总结,探讨了不实信息传播与官方媒体之间的交互影响。

随着“互联网+”时代兴起,以现代通信技术和通信网络为新传播媒介广泛运用,基于新媒介影响下的不实信息传播也成为当下的一个研究热点,Kwak等人以微博信息传播为研究对象,探讨微博的转发量的发生的时间间隔与维度,用户的关注数目与微博转发数量之间的关系。Serrano等人研究微博的关键词与用户之间的关系,研究真实信息与不实信息的传播问题,最后以计算机仿真模拟探讨了微博信息的传播影响。中国学者对于新媒介微博和微信传播控制也进行了深入的研究,Zhao等人对于SIR模型为基础,探讨不实信息的传播与控制,探讨比较了新媒介与传统媒介传播的深度与广度。 孙宁等人总结了新媒介环境下不实信息传播的热点问题,剖析网络不实信息传播的不同的发展阶段,论文以2008- 2014网络的热点问题进行了统计聚类分析,剖析不实信息的传播与控制。

5 不实信息的传播研究的未来展望

5.1 结合大数据分析研究不实信息的传播

已有的关于网络上不实信息传播模型中,尚未基于大数据分析,网络数据挖掘等方面从理论解析和实例验证相结合的角度,系统对比分析不实信息在不同结构的耦合网络中传播性能的差异。

5.2 互联网+背景下研究不实信息的传播

已有研究多是在经典的信息传播模式基础上进行扩展和完善,对人类社会中众多复杂网络的形成给信息传播模式带来的影响考虑不足。实践证明,在“互联网+”背景下的复杂网络社会环境,突发危机事件形成和演化的表象显得愈加无序和混沌。经典的以政府或舆论领袖为核心的编码式突发事件不实信息传播方式难以概括信道的多样化和交流的及时性带来的突发事件不实信息交流方式的巨大变化,需要研究复杂网络环境下的突发事件不实信息传播的新特征和新模式。

5.3 以信息交互为背景下的不实信息传播问题

就目前的研究,不实信息的复杂网络传播问题,主要是从生物学中的病毒传播模型衍生而来,秉承了病毒传播问题的单主体的特征,对于危机本身以及周围的传播环境重视不足。而事实上,不实信息的传播过程是虚假信息与真实信息之间的传播竞争关系,抢占舆论的主战场,二者之间有博弈与竞争的过程。在信息传播过程中要考虑这种信息的交互与竞争过程,单单研究单一信息的传播有一定的局限性,需要综合考虑不实信息传播的新特点,以便更好地分析其传播机制,正确引导舆论导向。

[1] 霍良安, 黄培清. 突发事件中的谣言扩散问题研究——以日本大地震为例[J]. 情报杂志,2011, 30(10): 77-81.

[2] 夏征农, 陈至立. 辞海[J].上海辞书出版社,1999.

[3] Allport G W, Postman L. The Psychology of Rumor[M], New York: Henry Holt, 1947[J].

[4] 霍良安. 突发事件发生后不实信息的传播问题研究[D]. 上海:上海交通大学博士论文, 2012.

[5] Klaus.Dietz. Epidemics and Rumours: A Survey. Journal of the Royal Statistical Society[J]. Series, 1967,130,(4) : 505-528

[6] 罗斯诺, 费恩. 流言[M],唐晖等译,北京:国际文化出版公司, 1990.

[7] Kapferer J.N. Rumors-Uses, Interpretations, and Images[M]. New Brunswick: Transaction Publishers.1990.

A Research Review of Unconfi rmed Information Diffusion after an Incident

Fang Xing1, Huang Peiqing2

People are hungry for information about the emergency event after the interruption, unconfirmed information of the emergencies news will fill all the place. Consequently, many people suffer from the stress and anxiety, which can certainly lead to very serious consequences in the emergent event. In this paper, based on systematic study of unconfi rmed information diffusion, the relationship between the unconfi rmed information and rumor has been discussed. Then, the future's research trend in the fi eld of unconfi rmed information in emergencies are described, and the recommendations and prospects for the future research is summarized.

unconfi rmed information; emergency event; diffusion

C931

A

1005-9679(2016)06-0114-05

国家自然科学基金(71303157);上海市社科规划青年课题(2014EGL007);上海市自然科学基金(13ZR1458200)。

方星,上海交通大学中美物流研究院博士生,研究方向:应急管理,供应链管理等;黄培清,上海交通大学安泰经济管理学院教授,博士生导师,研究方向:供应链管理、应急管理。