新常态下的金融风险防控

陈道富

(国务院发展研究中心 金融研究所,北京 100010)

新常态下的金融风险防控

陈道富

(国务院发展研究中心 金融研究所,北京 100010)

新常态下,我国金融风险防控的重点在于防止在经济去产能、去杠杆中可能产生的过快、恐慌性的多倍紧缩效应,难点在于防控风险的同时不产生道德风险并重塑市场机制。相对于一般时期的金融风险防控,新常态时期的金融风险更加复杂,为此,一是应推动缺乏清偿能力的企业及时退出,防止“僵尸企业”僵而不死,过度占用社会和政府资源;二是应加强政府与市场的沟通,及时公布整体方案,引导市场预期;三是应提高政府等主体的风险处置能力,切断风险传染链条。

金融风险;风险防控;金融市场;新常态

一、对金融风险的基本认识和防控思路

(一)3类不确定

虽然大家都在使用“金融风险”这个词,但内涵却不尽相同。我们所称的金融风险,往往存在3个不同层面的意思。一是指人类面向未来时所产生的不确定性。奥地利学派的米塞斯在《人类行为的经济学分析》中指出:“行为总是以消除对未来的担忧为目的。”未来的担忧是因为不确定性,是人类产生焦虑的根源,是应极力避免的。在最广的含义上,金融风险往往指向这种不确定性。二是人类知道其概率分布的一种特殊的不确定性。金融微观主体能较有效处理以及学术上谈及的金融风险指的就是这种特殊的不确定性。人类对这类事件的发生已有较充分认识,但对于具体事件缺乏足够的认识和了解,存在不确定性。这种金融风险可以被识别、量化评估和市场化处理。三是指金融损失。金融风险事件已经发生,损失是确定的,但损失的最终分担却是不确定的。在宏观上谈及金融风险时,较多地涉及这类金融风险。资产方的损失已经成为“过去”事实,但市场的承担机制并不明朗,导致负债方的损失分配存在不确定性,属于体制机制上设计不合理引发的风险。

对于完全未知的领域,人类只能怀着敬畏之心不断探索,需要发挥企业家精神。金融风险是经济转型的伴生物,是调结构、转方式的应有之义。越是伟大的改革转型,越是要踏足未知领域,对未知的探索是金融领域企业家精神的体现,是可能带来巨大收益的。

对于并非完全未知的领域,特别是对这些领域的认识(知识)并非完全公开和被普遍掌握的情况下,存在市场交易空间。交换的是对这些领域的认识(对相同领域风险的不同评估)以及不同主体承担风险的能力(对相同风险的不同主观评价),最终实现知识的扩散和风险承担的合理化。对个体而言,则存在承担和转嫁两种策略。损失与收益是相对的,是时刻都在变化并可能逆转的。所谓的确定性收益和损失,只是针对当下的环境而言。这是一个持续的市场评估过程,只要不破产,微观主体可以随时决定继续承受风险还是转嫁风险。从宏观角度,损失无法转嫁,只存在由个别主体(个人或者机构)承担,还是由大量个体共担(通过市场中各种金融产品的方式)两种方式。宏观效率体现在能容忍较大的损失以尽可能发挥企业家精神获得更大整体利润。

当资产方的不确定性消失,转化为明确的收益或者损失时,对整个社会的负债方而言,不确定性并未消失,还存在确定的收益和损失的分配问题。当资产可能产生的确定性收益和损失分配不一致、不明确时,会引入额外的不确定性因素,扭曲市场行为,产生道德风险。这种不确定性和扭曲是因人为设计的体制机制不合理所造成的,就社会整体而言,不会带来利润,只是一种收入的再分配。

从宏观角度来说,主要涉及两类可能影响风险损失分担经济合理性的机制。一是自我承担机制。微观主体最终仅以资本和留存收益来承担可能的损失,一旦损失超过微观主体的留存收益和资本,则损失就会溢出,产生收益和损失承担主体不对应的情况。当资产和负债是以资产池、SPV、信托计划等形式存在时,还会涉及边界是否清晰等问题。二是政府安全网机制。政府出于金融安全、社会稳定等目的,承担了额外的金融风险,特别是存在隐性担保和刚性兑付等非显性制度安排时,使得金融收益和损失的承担主体出现不一致。

总之,承担资产方的风险是获取金融收益的主要途径,是金融领域的企业家精神的主要体现。金融风险防范的核心在于设立收益和损失一致的体制机制,减少分配机制不明所带来的不确定性和行为扭曲。

(二)在风险处置中“转危为机”

金融风险只是人类面向未来时的一种不确定性,是问题的表征,但不是问题本身。防范和化解金融风险需要标本兼治。金融的风险点和风险传染是标,制度变革是本。信任是切断风险传染化危为机的关键。信任来源于政府能直面风险,及时释放和处置风险,合理承担风险损失,在处置风险的同时推动制度完善。

及时释放局部风险,是发挥金融体系优化资源配置的关键。在相当长时期,我们将金融风险看成“危险”和“损失”,尽可能地避免风险波动。在社会保障体系和金融安全网还不完善的情况下,政府从“父爱”的角度,通过刚性兑付将个别的金融风险转化为由政府承担的系统性风险,具有一定的合理性。但这种风险处置方式扭曲了市场参与者的激励约束机制,引发了金融的无序扩张,最终会导致政府“背不起”。我们有必要重新理解金融安全的含义,通过及时释放局部风险来促进金融系统的整体稳定。这种应对金融风险的思路,既可以及时承认错误并承担损失,避免金融风险在国家层面过度积累,又可给微观主体及时反馈信息,市场化引导资源配置,为下一轮的繁荣创造条件。为此,我国有必要合理区分政府和市场、中央政府和地方政府间的职责界限,不再通过隐性担保和刚性兑付的方式延缓局部风险的暴露,不再给僵尸企业无限制的输血,完善破产制度,提高破产的司法处置效率,使僵尸企业“入土为安”;除非战略性需要,不再给已市场化的资源和产品设置各种价格限制,使能从价格下跌中受益的企业能真正受益,为经济的复苏创造条件。

隔离风险源,合理承担风险损失,是实现理念转变和制度转轨的助推器。通过设立资产管理公司等方式剥离风险资产,隔离风险源,是避免金融风险传染的重要方式。过去我们的制度存在不完善的地方,政策也有失误之处,因此部分风险损失属于改革成本,需要主动“花钱买机制”。在这个过程中需要避免仅仅充当“救火队员”,钱花了但机制没有建立起来。现实中,绝大部分的风险损失很难区分各方责任,有必要适当隔离,先处置后追责。我国当前的静态风险储备相对充足,但还有必要适当降低法定存款准备金率,发行特别国债等,进一步增强政府合理承担风险损失的能力。

推动制度变革是防范和化解系统性风险的根本之路。在处理和应对风险的过程中,注重利用风险事件(包括处理风险事件)暴露制度缺陷和凝聚市场共识的契机,逐一完善我国的各项制度。如在应对股市大幅震荡的同时,尽快完善股市发行、退市及风险处置机制等基本制度,反思我们的决策机制和人才队伍建设等问题。在应对汇市波动过程中,推动我国汇率形成机制的市场化改革,理顺资本账户管制、汇率波动和货币政策有效性之间的关系,缓解汇率对我国货币政策的约束。面对互联网金融频发的风险事件,寻找互联网金融的风险源并尽快完善相关的制度规范。总之,在危机救助和风险防范过程中建立一套收益和损失一致的风险识别、计量、处置和承担体制机制,减少分配机制不明所带来的不确定性和行为扭曲。

二、新常态下我国金融风险防控应遵循的基本原则

相对于一般时期的金融风险防控,新常态时期的金融风险更加复杂,既存在正常时期的金融风险,也更容易存在泡沫化、过度扩张的宏观风险,以及应对泡沫破灭、产能过剩带来的宏观冲击风险。因此,有必要对新常态金融风险的防控设定几条基本原则。

(一)合理承担风险

我国倾向于静态、狭义地理解金融安全。事实上并不存在静止的金融安全,所有的金融安全都是在经济循环中实现的,都是在“破”和“立”的有序转换中实现的。有活力的金融体系,更是需要通过承担不曾面临过的风险来激发的。损失能给市场主体传递曾经忽视的信息,市场的优化配置功能也是通过风险的暴露和清除过程实现的。承担资产方风险是获取风险资产收益的内在要求,风险防控的前提是微观主体愿意积极承担能获得回报的风险。在此基础上,才需要控制承担超过自身能力(资本和知识)的风险,纠正不合理的损失分配机制。可见,风险防控的关键,并不是消除全部风险追求绝对安全的世界,而是建立一整套风险识别、计量、处置和承担机制。为了激发企业家的冒险精神,还有必要对决策的失误以及市场波动风险有容忍度。

(二)以市场主体为主防控风险,限制政府责任

政府与市场主体具有不同的运行逻辑。市场是由权责利一致的完整主体独立参与互利交易的过程。因此,以市场主体为主防控风险,既可以充分吸收分散市场主体在不同领域的特殊知识,又可以借助不同市场主体对风险的不同评价在经济体内合理分化风险。就政府参与的每一项市场活动而言,其权责利是有偏的。政府过早、过多介入金融风险,容易扭曲市场对风险的收益、损失分配,产生道德风险。在具有自我实现的正反馈经济循环中,这种偏差会自我实现,尤其是政府隐性担保带来的市场偏差,容易引发资产泡沫。因此,微观主体出现偿付能力危机时,应坚持市场出清原则,及时退出市场。只有当出现市场失灵,微观主体仅处于暂时的流动性危机时,才有必要引入政府力量加以纠正和救助,但总体上仍需要严格控制政府责任范围。

(三)增加透明度,及时释放局部风险,避免系统性风险

新常态下,政府不得不承担相对平常时期更大的责任,这时需要充分考虑到政府承担风险的机制与一般市场主体不同。政府承担风险的能力,最终来源于普遍信任(社会资本)带来的强制力,具体包括财政、货币和行政。对这些能力的评估不如市场主体的留存收益和资本来得直观,很难量化,并且一定程度的改变并不影响整体承担风险的能力。因此,政府往往倾向于不断吸收风险。即使是美欧日等发达国家也不能避免。一旦市场开始质疑政府承担风险损失的能力,将直接演变为系统性风险。因此,对于政府承担金融风险,需要增加透明度,及时释放风险(以核销等方式较清晰地显示损失承担过程),避免酿成系统性风险。

(四)花钱买机制

新常态下的金融风险,意味着现实中已存在大量旧体制带来的存量金融风险。这类金融风险在旧体制下可能并不构成损失,但要转向新体制,则表现为损失。为此,我们需要为体制转换承担必要成本。在这个过程中,需要未雨绸缪,及早设计体制机制转换路径,主动花钱买机制,避免仅仅充当“救火队员”,钱花了但机制没有建立起来。

(五)先处置后追责,合理分担损失

损失发生在过去,并且风险事件的发生往往是多方共同的责任交织在一起。若完全划分清楚责任再处置,则可能会延误新机制的建立,加剧信息不透明和不明确带来的市场不信任。为此,有必要保留责任追究权力,先处置损失的资产。处置过程中,由于无法精确责任来承担损失,可根据经验情况,由各责任方按照相对合理的比例提供处置基金,最终清算与市场处置、责任追究同步进行。

三、近期金融风险防控措施

近期我国金融风险防控的重点在于防止在经济去产能、去杠杆中可能产生的过快、恐慌性的多倍紧缩效应。难点在于防控风险的同时能不产生道德风险并重塑市场机制。为此,关键在于:一是推动缺乏清偿能力的企业及时退出,防止“僵尸企业”僵而不死,过度占用社会和政府资源。二是加强政府与市场的沟通,及时公布整体方案,引导市场预期。三是提高政府等主体的风险处置能力,切断风险传染链条。

具体措施包括:

(1)建立损失隔离机制。发挥资产管理公司作用,剥离银行体系的不良资产,并支持银行加快不良资产核销的速度。

(2)加快企业破产和资产重组进程,阻断风险的蔓延传递。制定破产法实施细则并尽快付诸实施。针对企业退出的各种障碍,加快出台人员安置、企业债务核销、资产处置、破产重整、企业改制等指导意见和具体的政策措施。可考虑采取向银行发行特别国债和降低银行存款准备金相结合的方式筹措财政专项资金,用于解决产能出清中的人员安置和债务处置。

(3)加快推进资产证券化。在支持标准资产证券化产品发行上市的同时,规范发展地方资产交易机构,支持非标资产证券化产品发行和流转。

(4)采取有效措施解开担保链条,避免因担保责任追索造成企业层层坍塌。提高对央行征信体系数据的使用效率,除允许银行直接查询企业的担保信息外,应尽快构建企业信用风险状况的综合评分模型,供更广范围的使用者使用,降低因信息不对称产生的过度恐慌现象。地方政府可根据实际情况,进行“担保置换”等措施,降低过度担保产生的风险过度传染。

(5)加快债务重组,制定和出台企业资产和负债重组的分类处置方案。

(6)充分借鉴国际成功经验,通过税收政策调整鼓励REITs(资产信托投资基金)发展。建立政府购买公共服务,市场主体以政府的财政支出为基础发行资产信托投资基金建设基础设施,解决当前政府公共服务设施建设资金不足、债务率过高的矛盾。

四、建立金融风险防控的长效机制

形成经济与金融良性互动是金融风险防控的根本。现代金融体系已建立起微观和宏观风险管理体系,我国已充分借鉴并初步搭建了金融风险管理体系。从新常态时期对金融安全的要求看,我国建立金融风险防控的长效机制,重点体现在3个方面,一是实现金融转型,二是防范资产泡沫风险,三是建立金融稳定框架。

(一)实现金融转型

1.合理划分财政与金融职能

一是加快推进地方融资平台转型,建立地方政府新型投融资机制。继续剥离地方融资平台的政府融资功能,将地方融资平台转化为一般性的企业。清晰划分投资项目的公益性,明确财政支持和市场融资的界限。建立滚动计划为基础的动态调整机制,规范投资决策程序,强化投资项目的后评估工作,建立投资问责制度。二是推动政策性银行的单独立法,明确政策性银行的目标、职能等。通过持续投资、风险补偿、再担保等方式建立政府性融资担保体系,探索创新“政银”“政银保”“税银保”等合作,减少直接给商业性金融机构下达政策任务。

2.重构中国的金融监管框架,塑造开放的金融体系

我国仍以机构监管为主,有必要适应金融市场发展的需要,转向机构和功能监管兼顾的监管理念,转向负面清单管理模式,探索多层次的分类牌照管理。监管框架上,需尽快改造现有的监管组织体系,调整央行与监管、中央与地方监管部门之间的职能划分。

3.完善金融基础设施

一是完善人行的征信系统。适度扩大人行征信体系的使用者范围(如保险机构等),将小额贷款公司贷款、P2P平台借贷等民间借贷信息纳入人行征信体系,建立分层次、多纬度的征信数据,提高对征信数据的再加工水平,以便征信数据能够更安全、更广泛地被运用。二是尽快建立国家工商、税务、电力、海关、环保、质检等部门的信息动态公开制度。保证符合要求的机构能通过适当渠道动态获得与其权限一致的信息,便利于商业机构开发低成本风险评估模型,从而开展多样化、低成本的金融服务。三是可尝试建立中小企业财务报表中心,由企业提供唯一的财务报表,供税务、工商、银行以及征信部门共同使用。四是完善资产登记(公示)制度。明确登记公示为融资租赁交易、应收帐款等非标金融资产的物权保障方法,建立全国范围内的统一的租赁物、信贷资产、非标金融资产等登记和公示系统。

(二)建立资产泡沫的政策应对机制

1.从资产泡沫识别转向节点调控和机制完善

资产价格是基于未来收益预期的,不具有事前可验证性,是否泡沫较难取得共识。当大家取得共识时,往往也到了资产泡沫的疯狂期。这时,大势已成,可供使用的调控工具有限,且投鼠忌器,容易成为引发资产泡沫破灭的“替罪羊”,最终往往会贻误最佳调控时机,落入收拾残局的被动局面。实际上,资产泡沫的最终疯狂也是逐步发展演变而来的,是有迹可寻且存在调控空间的。资产泡沫的负面影响程度也高度取决于所处的制度、体系和政策应对。因此,资产泡沫的政策应对宜从资产泡沫识别和收拾残局转为对经济运行逻辑的感知和调控,对资产泡沫阶段转换中的关键要素调控,以及完善市场运行机制,以减弱资产泡沫可能产生的负面冲击。

2.在资产泡沫的不同阶段采取不同的应对策略

在资产泡沫演变的不同阶段、从不同环节用不同类型的政策介入,其效果完全不同。在“优胜劣汰”的良性发展阶段向“劣币驱逐良币”的自我锁定期转换过程中,及时去除鼓励政策,发挥市场机制作用,可将资产泡沫的负面影响扼杀在摇篮。在“劣币驱逐良币”的自我锁定期向自我循环的“旁氏骗局”期转换时,及时暴露问题,去除政府隐性担保等不合理信用支持,可避免“挤出”效应。在逆转阶段,能不受市场原教旨主义的禁锢,及时介入债务链条,分离好资产和坏资产,及时进行流动性救助和债务重组,则可减少损失。在自我萎缩的雪崩阶段,及时分离实体和金融反馈链条,让实体经济充分调整,金融体系不受历史制约正常发挥作用,可避免金融紧缩带来的“二次冲击”和“错杀”。在所有过程中,借助市场压力进行制度、市场体系层面的建设性应对,可将市场力量重新引向正确方向,即使是在避免负面影响上,仍优于简单的逆周期性政策应对。

3.适当限制资产泡沫中的放大机制

放大机制,只是工具,其影响取决于由谁如何使用。资产泡沫与贪婪和恐惧情绪高度相关,投资者往往会失去理性,损失惨重,最终不得不依赖国家救助。为此,有必要适当控制资产市场中的放大机制。一是控制总杠杆比率,尤其要严格管理保证金制度。二是确保投资者的适当性,避免不具有风险识别和承受能力的投资者过度卷入高风险资产市场。充分发挥中小投资者保护机构作用,加强投资者教育。三是提高市场的透明度,保证投资产品的可理解性。

4.减少不必要的政府隐性担保和刚性兑付

“通往奴役之路往往是由美好的愿望铺成的。”历史上重大的资产泡沫背后,几乎都离不开政府的推手,如泛滥的流动性,政府直接参与或者促成和鼓励泡沫的形成,政府为市场中的投机行为提供隐性担保等。为此,一是政府对经济增长应合理预期,避免设定过高的经济增长目标。二是建立必要的社会稳定机制,避免“太大不能倒”。三是货币政策需适当关注资产市场。根据资产市场状况,分析需求扩张的性质,并据以采取合适的货币政策。

(三)构建金融稳定框架

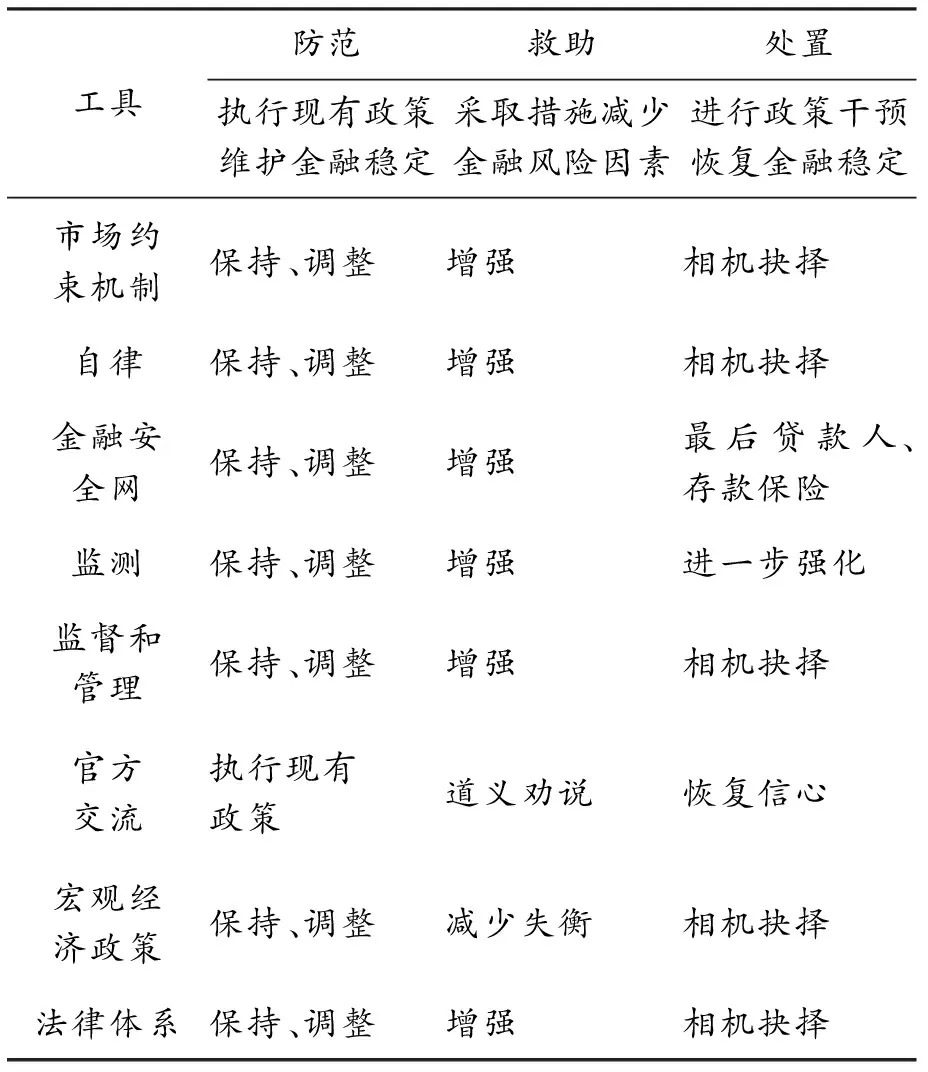

针对金融体系的3种不同状态,采取不同的金融稳定应对框架(见表1)。一是金融体系处于稳定区域并将在近期继续保持这种状态。在这种情况下,主要采取预防性措施,依靠私人部门的市场约束机制以及官方监管等常规方式来维护金融稳定。二是金融体系处于稳定区间,但开始向不稳定边界移动,可能是金融体系内部的失衡状况出现恶化,也可能是金融体系外的环境出现变化。这时,维护金融稳定需要采取救助性措施,如道义劝说和强化监管等。三是金融体系处于金融稳定区域外,不能充分发挥其功能。此时,政策措施应相机抉择(可能包括危机处置)并着眼于恢复稳定。

表1 金融稳定政策工具

资料来源:加里 J.希纳西 《维护金融稳定——理论与实践》,中国金融出版社出版。

(责任编辑魏艳君)

主持人语:

中国逻辑学会会长 邹崇理 研究员

《“新”道义悖论——动态道义悖论及其哲学分析》认为,从哲学角度看,动态道义悖论的出现缘于新算子的引入和新特性的刻画。一些悖论是动态道义逻辑的定理导致不符合直觉的结果;另一些与“旧”道义悖论相似,缘于动态道义逻辑不能充分表达某些道义概念。该文通过比较,对新道义悖论的特点分析比较到位,对于道义悖论的消解具有一定的理论价值。

《作为真值谈论句的说谎者》通过将说谎者句子置于一个巧妙设计的对比情景当中,重新把对于说谎者悖论的理解带回到自我指称的起点,从而为说谎者悖论提供了一个独创的解决方案。而基于对于真值谈论的语言使用以及一般真值谓词的计算性质的讨论,该文对这个方案的合理性进行了较为有力的论证,为最终解决说谎者悖论奠定了基础。

《从现象学的先验感性论到生命主体间性》讨论的是哲学的热点问题:身心关系问题,也是人类关于认知的重要研究课题。该文以胡塞尔的先验感性论为切入点,阐明了感性论主体性的基本特征,这是胡塞尔的特别洞见。该文从现象学角度论述身心关系的内在统一性,其主要创见是:基于先验感性论,提出生命主体间性的概念,并在胡塞尔现象学理论内进行了论证,这对于胡塞尔的主体理论研究以及当今动物伦理学和生态哲学都具有价值。

Financial Risk Management Under the New Normal

CHEN Dao-fu

(Research Institute of Finance, Development Research Center of the State Council, Beijing 100010, China)

Under the New Normal, the stress of China’s financial risk management should be put on the prevention of the fast, panic multiple-times tightening effects possibly produced in the process of economic deleveraging. Its difficult points lies in that financial risk management does not generate moral hazard and restore the market mechanism at the same time. Compared to the general financial risk management, the financial risk management under the New Normal is much more complex. Therefor, first is to courage the enterprises of weak solvency to quit in time, so that they will not occupy government resource any more; second is to strengthen the contact between government and market, to timely release of the whole plan, and to guide market expectations; third is to improve the risk management ability of the government and cut out the risk transmission chain.

financial risk; risk management; financial market;New Normal

2016-06-10

陈道富(1976—),男,福建人,研究员,博士,国务院发展研究中心金融研究所副所长,研究方向:货币政策、金融改革。

陈道富.新常态下的金融风险防控[J].重庆理工大学学报(社会科学),2016(12):1-6.

format:CHEN Dao-fu.Financial Risk Management Under the New Normal[J].Journal of Chongqing University of Technology(Social Science),2016(12):1-6.

10.3969/j.issn.1674-8425(s).2016.12.001

F830

A

1674-8425(2016)12-0001-06