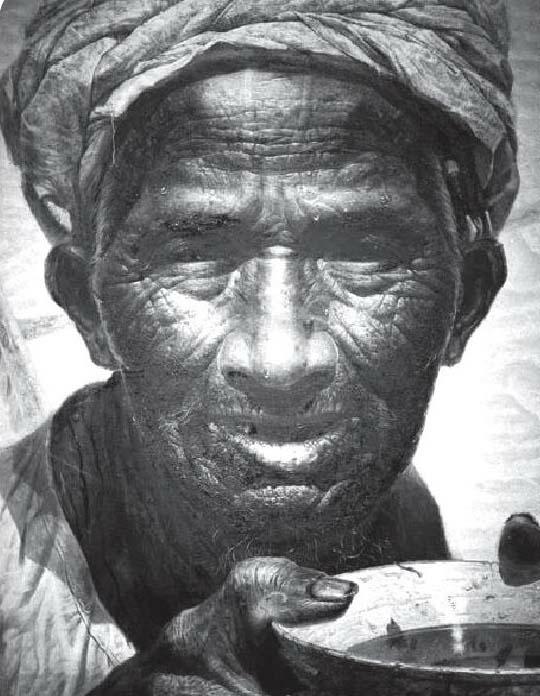

罗中立《父亲》背后那些“人”

李宗陶

一

2011年的国庆长假,姑苏城里的一位老先生走进苏州博物馆,慕名去看罗中立个展。“我很兴奋,可以亲眼观赏到他的著名油画《父亲》了。但在我脑中存在着一个问题,为什么画展的名称叫‘置换的描绘?”他写道。

老先生一路上琢磨着“置换”。进到展厅,几个来回一走,明白了:南厅正中挂着《父亲》,1980年画的,2.16米高,1.52米宽;北厅正中央挂着罗中立的学生画的《毛泽东像》,跟《父亲》尺寸一样——原来置换,发生在领袖和老百姓之间,后者也可以成为描绘对象,而且,一般大。“这是一个伟大的转变。”老先生写道,“我是不是有点笨?”

向中国美术馆借来《父亲》原作,苏州美术馆馆长张欣用了一个“请”字。它是由中国美术馆典藏部副主任韩劲松从北京护送到苏州的。

经历过那个年代的人多半记得,当年老百姓买张毛主席的画像回家,用的也是“请”字。罗中立告诉我另一个说法:送宝(像)——当年“送宝”创纪录的是油画《毛主席去安源》的复制品,共印九亿多张,平摊到当时的中国人手里,每个人一张还多。

1980年夏天,读大二的罗中立赤裸着上身,在6平方米的临时画室里开始精雕细琢专为参加当年全国美术作品展览而作的画:一个老农的头像。

“暑假的时候学生寝室空的很多,学校就把空房间分配给学生画画,两三个人一间。我跟何多苓一间,罗中立和杨千在对门的一间。有一天,我打完篮球回来一身是汗,罗中立把我叫到他的屋里头,我就看到了他正在画的《父亲》。他当时正要画‘父亲脸上的汗珠,把我叫进去就是想看看汗珠。那个汗珠是照着我画的。”78级油画系的唐雯在成都沙子堰的画室里告诉我。

三十多年来,下面这个朝夕相对的场景罗中立讲过好多遍了。而自从1981年中国美术馆以400元收藏费将《父亲》收进殿堂,罗中立与之相见总共四回。

“夏天的重庆就是个火炉,白天将近40摄氏度,我每天光着脊背穿条短裤在屋里画。没有电风扇,白天、晚上门和窗户都开着。晚上就睡在水泥地上,因为睡床实在太热。杨千那个时候正耍女朋友,他女朋友在窗下一叫,我就骂,暴骂,同学间那种要好的骂——(女生上来)又得穿衣服,又得耽搁了。你知道一旦上了画布就收不住了,完全进入状态。每天一睁眼就看到它,晚上熄了灯光亮照进来还是看它。吃饭的时候看着画吃,吃完了把盆子往旁边一扔又开始画,整个人都在画布里边。那个宿舍好小,画又大,想看整体效果怎么看呢?我就买了个儿童望远镜来……前面三稿不算,正式上画布画了小两个月,没日没夜的,真是一气呵成。”

“那时候想,要是有一个像样的工作室多好。所以我上来(当院长)第一年,正是最穷的时候,可我赌咒发誓要建一批工作室,就去找分管副市长,就建了第一座综合楼,实在是这个‘病根太深了。”罗中立说。

“他画的《父亲》本来是很小的,没什么感觉,后来变成很大一幅,我就说:‘罗哥儿,你这画有两种可能性,一种是连参展的资格都没有,就被枪毙了,因为你画农民画这么大,画毛主席才该画这么大;另一种可能是很震撼,你可能要得大奖。”唐雯说。其时,罗中立已在小范围内宣布:“我就是要画得像毛主席像那么大。”

“那时候毛主席是神坛上的‘人,我把他转换成像邓大伯(邓开选,《父亲》原型)这样一个人,其实是希望艺术能回到关注现实、关注生活的轨道上来。

“我那时候想过,如果这张画要起波澜,应该就是在这一点上。但是后来很多人没有往这边想,他们更多的是从中看到我们父辈的形象……”

这是一张可以吸附一串成语的脸:饱经沧桑、含辛茹苦、忍辱负重、似曾相识……

重庆人王小丫主持节目的时候讲过一件事,当年她问父亲,爷爷长什么样?父亲找来一本杂志,指着上面印的《父亲》说:“你爷爷就长这样。”

这一有趣的“误读”,或许提示了以下几点:第一,对于来源于生活的形象,人们自会欣赏;第二,视觉往往先于观念——在罗中立的构思里,“父亲”的背后,是一种发自内心的人文主义关怀。

二

《父亲》前后画过四稿。罗中立最早动念画农民,源于一个除夕夜的触动。1980年大年三十他回家过年,看到一个公共厕所旁边搭着个小棚子,有个老头在昏暗里抽着旱烟。那时候重庆的公共厕所都被附近的农民承包,有人日夜看守,因为粪便是宝。老头守着集体的肥料,他厚道的形象、静默的眼神一下子击中了罗中立。

这是年三十啊!人们吃着团圆饭,吃着大米白面,知不知道农民的付出?罗中立画了一个多星期的守粪老农,草图上全是农民和粪的构图。这是最早的一稿。

画面需要升华。围绕“农民是我们的衣食父母”,他画出了第二稿《粒粒皆辛苦》。背景改成粮食丰收,农民在晒场上捡谷粒。

这时候有点感觉了,但还是觉得有些情节化,他开始想怎么把农民的形象和中华民族的历史对应起来。有一天他把画中农民的头像框起来看效果,眼睛一下子亮了,画一个头像的特写不是更有分量吗!

这期间,罗中立悄悄去了插队所在地大巴山找灵感,画出一稿《生产队长》。当年接收他的农户,当家的叫邓开选,儿子当过志愿军,转业回村当了生产队的队长。

那时候这种现象是很普遍的,都是转业军人当队长、当书记。罗中立当时是想加深对农民这个群体的认识——除了养活这个国家,支撑这个民族,农民和他们的后代还在保卫这个国家。《毛主席语录》里说,我们的军队是农民的军队。

1977年12月,《国外美术资料》创刊,由浙江美术学院理论教研室编译。它可能是“文革”后第一本介绍国外美术资讯的刊物,当时只在美院、画院内部流通。罗中立找到了创刊号,类似今日发刊词的“编辑说明”中这样写道:“……高举毛主席的伟大旗帜,一举粉碎了‘四人帮,取得了第十一次路线斗争的伟大胜利……”这一期收录了美国人林达·恰斯写的《照相现实主义——后期现代派的幻觉主义》,封底上印的是米勒的《拾穗者》。

照相现实主义又叫超级现实主义,1980年夏天,罗中立偶遇这类杂志中的一本。“我在学校图书馆翻到一本杂志,上面有一篇短文章,是对很多流派的一个介绍,一个日本评论家写的。其中有一小段是关于20世纪60年代西方超级写实主义绘画的,提到了美国超级写实主义画家克洛斯的作品。文章中写到,超级写实主义比照片还要逼真,人物的每一个毛孔都清晰可见,甚至超过了照相机镜头的写实能力,让你感觉到那是一个有生命的东西。这几句话一下子就敲在我心上。

“那个时候我们知识有限,但真是如饥似渴,对一星半点资讯或新知的有效利用率几乎是百分之百,不像现在,信息爆炸之后反倒摸不着头脑。当时我并没有看到超级写实主义绘画是什么样的,只是看到一段描述。后来我看了克洛斯的作品,他是我当时崇拜得不得了的一个人,看了我才知道和我想的差太远了,他根本不是这样画的。克洛斯的画非常平整,它的透视关系跟《父亲》完全不一样,它很机械,很科学,每一个空间都有尺度,相当精密。而我就是凭想象理解超级写实主义绘画,想把每一个毛孔的凹凸感都画出来,所以要把尺寸画大。皮肤的感觉是借用做肌理的方法,用很细的油画笔画的,之后用一把菜刀磨尖了刮的。为了表现皮肤的粗糙,我还在颜料中加了点馒头渣。菜刀还在,那个望远镜也在。”

这就有了第四稿《我的父亲》,但还没完。

1979年恢复全国美术作品展览是当时画坛的一件大事。新人新作、成名成家,它是云梯;一旦获奖,人生道路就有可能改变。而对于各院校、各机构来说,获奖数量是看得见的成绩,所以台上抓得紧,台下画得勤。

1979年的全国美术作品展览,82件获奖作品中,四川美术学院师生的作品占了10件。其中学生获奖的是程丛林的《一九六八年×月×日·雪》、高小华的《为什么》、王亥的《春》。

在成都崇德里自己开的茶馆里,风云人物、当年78级版画系的王亥告诉我,从大学二年级开始,他就很少上课了,而是苦修哲学去了,因为拿了全国美术作品展览的奖,意味着“到顶了”。

罗中立也谈到这个高悬的奖及同学之间暗中较劲、你追我赶的气氛对自己创作灵感的激发,这是此前他从未对媒体言及的:“首先是全国美术作品展览、全国青年美术作品展览……另外那个时候77级、78级的学习风气是很浓的,平常大家打打闹闹,粗话常挂在嘴边,但一到该学习了,就都用功去了,有较劲、有竞争。当时画表现主义的、形式感强一点的,不叫‘当代——那时还没这个词——叫‘装怪,而且认为写实能力不强的才装怪……每个人都有自尊心,我想画一幅超级写实的画来刺激一下他们,想证明一下自己。

“选拔分三步走:学校初选、送省、送全国。当时的中国美术家协会四川分会主席李少言是经历过延安岁月的老革命家,也是优秀的版画家。他显然被‘父亲那张脸打动了,但建议在耳后加一支圆珠笔,添一笔新中国农民的‘明亮。

“我特别理解,他真的是从爱护的角度出发的,而且真的是热爱自己的事业。他们必须努力让自己省里多一件半件作品。他生怕这件作品在初选时就被拿掉,因为他们也拿不准,所以建议加一支圆珠笔,这样,在推荐的时候,万一有不同意见,他就可以说这是新社会的农民。

“但是我听完后大吃一惊,如果把父亲想成旧社会的农民,这就是一幅忆苦思甜的画,跟我的出发点……没有意思了嘛。但这个意见也给我一点启发,我本就想表现一个今天的中国农民,如果圆珠笔有这个作用的话,为什么不可以加上呢?所以我就在左耳朵上加了一支当时那种竹竿的圆珠笔,并且尽量不让它影响画面。后来围绕这支笔要不要加,争论很多。吴冠中先生是那一届全国青年美术作品展览的评委,他过目后建议去掉‘我的,就叫《父亲》。结果,这幅画拿了金奖。”

如果说在技法上,《父亲》后面站着遥远的克洛斯,那么在它演变成一座纪念碑的路途上,还有一些热爱绘画同时在政治上如履薄冰的前辈的留痕。

一位80后记者告诉我,每当看到《父亲》,他都会想起一个字:蚀。这张脸像沱茶一样浓烈,以至于很少有人注意到画面上父亲的身后还有一个金灿灿的谷场。

不论时代在《父亲》的画布上埋下多少阴差阳错、机缘巧合,它确实是“文革”后最早出现的一件观念性作品。它也突破了当时国内画界对于写实主义的理解和运用,以充满灵气的方式借用了超级写实主义。同时,它开启了中国当代艺术画人物的大头像模式,一批艺术家从此开始绘制巨幅头像。

三

罗中立15岁时第一次进到大巴山深处,当时,他是四川美术学院附中高二的学生。那是一个农业学大寨的标兵点:平昌县驷马公社。

罗中立回忆说:“大卡车开了两天,我们下车后又走了两个多小时,到山顶时天已经黑了。每叫一户人家,领走一个学生,我被分到邓开选家。好多人吆喝,举着火把;狗也叫得欢,在脚边穿过去穿过来的;还有旱烟的味道。那个山被开垦成梯田,村里人领我们下山的时候都用火把照着,就好像礼花从空中散开,对此我的印象深极了。

所以我后来的画上,油灯、马灯、火把几乎成了固定的符号,我有对那个光亮的情结。

“两年后我去那里教书,在一个龙王庙改的小学,还是在邓家借住。我跟邓开选的缘分就是这么来的。

“我现在有时候在画室里待着,还偶尔会想起当年那个田里插着红旗、人们挑着担子你追我赶热火朝天的场面,那种高音喇叭喊‘晚上开大会的场景。那真是我们这一代人独有的、美好的记忆。那些东西会随着时间的流逝变得越来越珍贵。所以我这一辈子都在画农民,我这一辈子琢磨的就是怎么把农民画得更有个性、更有感染力。”

罗中立说,邓开选看到过《父亲》这张画,他只是觉得跟自己有点像。他并不知道自己的脸已经成为中国美术史上的一个符号或一块碑,供人瞻仰,供学画者临摹。他在1986年去世。

故事就讲到这里。

《父亲》的后面,有一个活生生的跟历史相匹配的农民,以及一个懂得农民并热衷于描绘他们的艺术家。

如今的大巴山早已不是昔日的模样。许多旧物消失了,新东西不断冒出来,比如,邓家人在罗中立当年住过的屋子里添了个抽水马桶。村里人丁不如当年兴旺,年轻人大多外出务工去了。罗中立也想过重画《父亲》,但今天该怎样表现农民呢?这是一个问题。他仍然需要时不时地回山里看看,在村子里走一走,在邓开选的坟前站一站,听村里人叫他——“罗二”。

采访于重庆

2014年7月至10月