基于创新人才培养目标的《产业经济学》教学实践改革与探索

王向辉

摘 要:产业经济学是我国高校经济管理类学院开设的主要课程,也是经济学类专业必修课。随着《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》出台以及2015年国务院办公厅发布《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》,对产业经济学的教学方法、人才培养目标带来深远影响。因此在教学实践过程中将新的国家教育方针、社会需求和经济学专业的教学目标三者相结合,对教学材料、教学方式以及教学效果评价实施有效的改革措施,形成新时期“三位一体”的高校人才培养目标。

关键词:产业经济学;创新人才培养目标;教学实践改革

中图分类号: G647 文献标识码: A 文章编号: 1673-1069(2017)03-134-2

0 引言

产业经济学是目前我国诸多高校经济学院、管理学院或商学院开设的一门应用性课程,也是目前应用经济学领域的重要分支和经济学的前沿课程之一。它以 “产业”为研究对象,主要研究产业结构、产业组织、产业发展、产业布局和产业政策等。它不仅包含原有的工业经济、农业经济、商业经济、运输经济等多门学科内容,而且与西方经济学、区域经济学、计量经济学及发展经济学等课程有不同程度地交叉,是一门理论性较强的综合性应用经济学课程。因此,对产业经济学的教学实践改革进行探索,进一步调动学生学习的积极性和主动性,培养学生的创新精神,加强高等学校专业课程建设,具有重要的现实意义。

1 新时期“三位一体”的人才培养目标构架

我国高校人才培养目标经历了通才—专门人才—高素质人才的历史演变。新时期后,2015年国务院办公厅发布《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》,高校人才培养目标更体现出创业与创新的结合性。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2010年)》中指出:高等教育首要提高高等教育质量,其次进行教学方法改革,培养学生深度思考和创造性思维,最终培养高质量、多样化的创新人才。当今社会的“人才”,不仅仅是德才兼备和具有某种特长的人,更是集综合性知识、创新能力和团队精神于一体的人,这样的“人才”不仅能够为中国梦的实现而贡献自己的一份力量,同时也可在将来的工作岗位上更好地实现个人价值。因此,作为人才供给的主战场,高等院校应将国家教育方针、社会实际需求和产业经济学的教学目标三者相结合,进一步改革和创新人才培养目标,通过日常的教学实践活动循序渐进实施,从而最终实现高素质、综合型和创新性人才在我国高等院校的不断涌现。

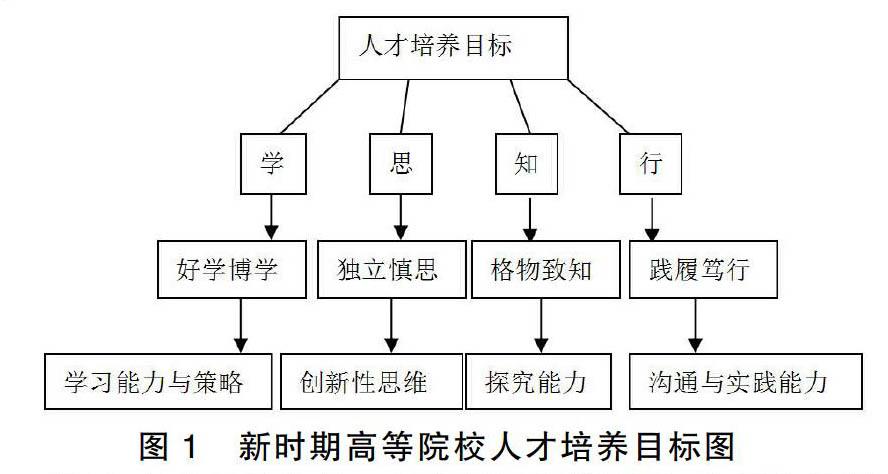

从《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的宏观视角可以看出:教学改革做到学思要联系,知行要统一,那么高等院校在人才培养中就应调整为集学习能力与策略、创新性思维、探究能力以及沟通与实践能力于一体的培养目标。(见图1)

然而,产业经济学是一门应用经济学课程,实用性较强。政府部门、企事业单位对该类专业人才需求较大。从社会对经济类人才的需求目标来看,要达到熟知产业经济学理论;紧跟当前形势,了解我国宏观经济政策走向;能分析未来我国产业结构调整的前景等能力。这对学生来说,需要进行一定广度和深度的学习。从产业经济学的教学目标来看,通过对本课程的学习,使学生掌握现代产业经济学的基本理论内容并具备分析和解决产业经济发展问题的能力。但随着我国经济改革进入深水区,经济发展面临新常态,将会对产业经济学课程的学习提出更高的要求:一方面教师不仅传授经济理论知识,更要结合经济时事或国内外案例,培养学生深入分析和独立思考的能力;另一方面学生通过自主学习和课堂学习中构建自己的知识树,通过解决实际案例提升自己的探究能力和实践能力。

2 人才培养目标的教与学双轨实践改革

教育改革的关键就是教育理念与教育行为的改变。当前的课堂教学多是传统式教学方式。从学习场所来看,学生对课程知识的学习主要集中在课堂上,很少在课下延续学习;教师也重视课堂这个主战场,忽视了课下这个潜力巨大的辅战场。从课堂参与度来看,学生在课堂教学中参与率较低,教师为保障教学进度,“一言堂”的情况较多。长此以来,课堂中教师讲授多,学生以被动接收为主,课下主动性自学较少。学生主动性思维没有被激活,上课死气沉沉,课堂教学效果可想而知。因此亟需做好教学内容、教学方式和教学效果评价三方面的改革,处理好教材内容与课外现实案例的关系、课堂教学与课下自学的关系。

2.1 具备甄别教学材料的能力

当前正处于信息爆炸的时代,“互联网+”与“大数据”影响无处不在,学生获取信息的渠道呈现多样化趋势,每日主动或被动获取的信息量之大是以往任何时代不可比拟的。因此教师仅讲授教材的内容是不能满足社会用人的需求和人才培养的需求,同时随着社会的不断进步知识也在不断地更新。然而课外材料多且杂,学生需要在教师的指导之下开展课外阅读。这就要求在新的形势下,教师要具备甄别、筛选、加工、处理或整合教学材料的综合能力。

教师首先需要开拓个人教学视野,关注课外相关资源,并做好一定的记录,其次研究产业经济学阶段性课程目标,选择课外的经济学现实案例或相关资料等,灵活适度适量地将课外资源结合于课堂教学或用作学生课下阅读任务。来源于现实生活中的经济学案例的补充,能够引导学生关注经济改革的热点和研究成果,同时培养了其阅读、思考、明辨甚至解决问题的能力。

2.2 注重教学方式的多样化应用

由于產业经济学学科的理论性强,有些理论如果脱离了案例则晦涩难以理解。而且经济学知识关联性强,基础理论理解不到位的话,很难深入地展开学习。教与学的活动相辅相成,相互影响。学生学习的主动性差,教师“迫于”教学目标的达成,只能退而求其次选择讲授式。而教师的课堂讲授又使学生滋长了懒于思考的情绪。这样的方式学生对知识没有形成一个系统化的认识,很难提高到创新性的高度,也就谈不上对学生独见性和个性化的培养。因此,为了达成教学目标和人才培养目标,需要将案例探究、课堂讨论、课外实践等方式相结合,提高学生的参与度,有助于其化解知识和理论的难点以及教学重点的达成。

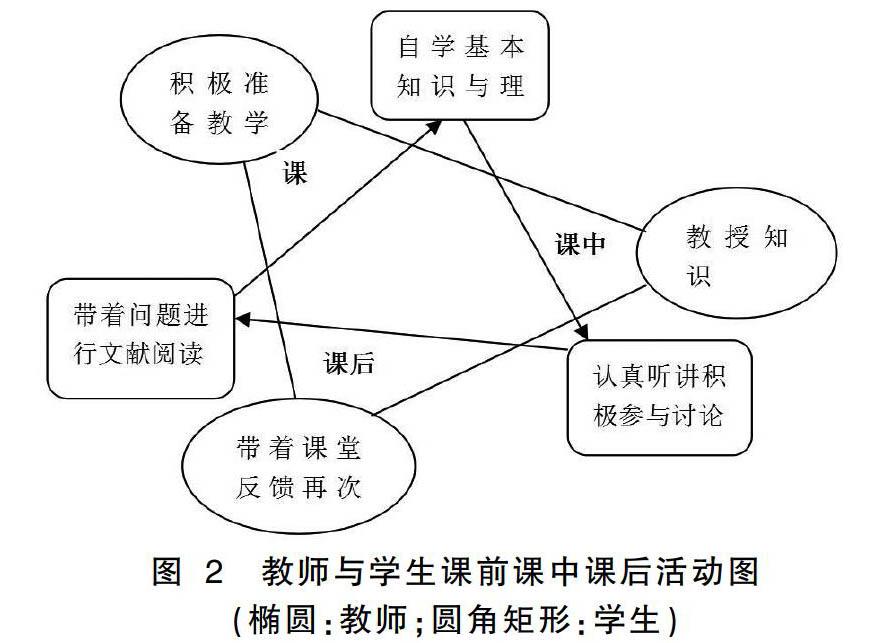

首先,教学准备不仅仅指的是教师的单方面准备,还应包括学生对教学的知识准备和思维准备。这样在课堂教学中才可能就某个问题与教师达成共识或提出个人的理解和观点。同时,带着未解决的问题再次投入到课下的阅读中去。其次,课堂活动中,教师精讲教材内容,鼓励学生对案例进行梳理和小组内研究,并联系实际生活进行讨论。教师认真听取学生发言,课下整理课堂反馈,并积极调整下一节课的内容与课外材料。做好备课工作。学生则可以继续研究课堂中案例或进行有针对性的文献阅读,不断构建自己的知識体系树。当然教师在这三个重要环节中的定位是观察者和引导者,学生是参与者和实施者。三个环节中二者都应积极参与其中。(见图2)

2.3 实施有效的教学效果评价

课堂教学效果的评价是教学质量评估的重要内容。随着教学目标和教学方式的调整,教学效果评价势必做出相应的改变。教学效果的好与坏不仅仅取决于教学目标的达成度,更多地关注学生的学习动机和态度、教学过程的参与度与实际效果。因此它包括过程性评价和形成性评价,体现对课堂教学的过程性与目标性并重的关注,同时体现对学生课堂内外学习和能力培养的方向指引。

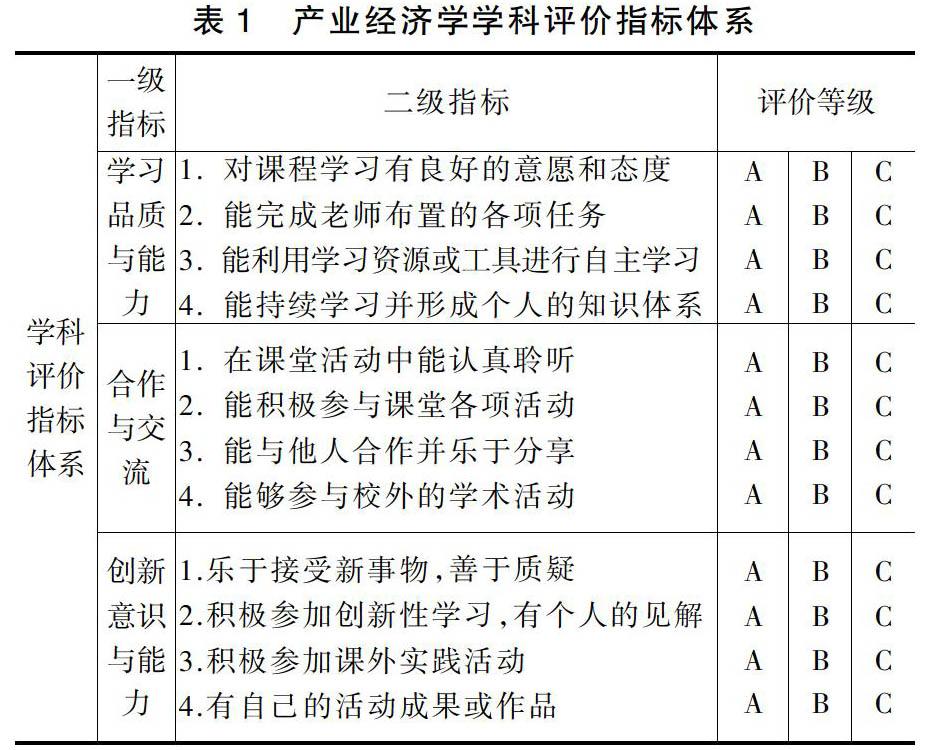

为了使评价指标体系科学化、规范化,一级指标的选取是仍以新时期人才培养目标为依据,注重学习能力与策略、创新性思维以及沟通与实践能力,并关注学生个体差异。二级目标的确定遵循系统性原则,阶梯式量化考核,既有对学生课堂内外学习活动的综合表现进行的考核,也力求对学生整个学习过程进行考核。每项评价采取三个A、B、C三个维度,最终评价结果采取学生自评、他评及教师评价相结合,达到了简易操作、量化清晰,动态性与多元化的评价体系构建目标。(见表1)

3 总结与思考

随着信息社会的快速发展,知识的高速更迭,知识在现实中存在一定的滞后性,在新形势下高等院校人才培养之路任重而道远,作为与社会联系密切的《产业经济学》教学改革必须跟上时代的步伐。在人才培养中注重教学材料的选择性、教学方法的实践性和教学效果的评级性。面对授课对象的为“95后”新的大学生群体,在教学中还要注重“互联网+”和“大数据”带来的影响,不断更新教学材料,改革教学思路,探索实施互动、参与、合作的翻转型课堂教学,增加体验式的教学方法的应用,为培养新时期的《产业经济学》人才贡献自己的力量。

参 考 文 献

[1] 张兄武,陆丽,唐忠明.中国大学本科人才培养目标的历史演进与发展趋势[J].现代教育管理,2011(04).

[2] 杨美丽.基于市场经济实践的产业经济学教学与实践改革研究[J].教育教学论坛,2012(04).

[3] 董自光,汪曼.基于专题讨论与合作学习互动视角下《产业经济学》教学改革探索[J].课程教育研究,2013(07).

[4] 霍玉敏.新形势下高校人才培养目标的定位[J].教育与职业,2012(06).

[5] 侯茂章,朱玉林.《产业经济学》教学内容改革探索[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2011(06).