教材使用在语文课中的特殊性

李海林

(上海新纪元双语学校)

语文课堂教学的奥秘全在于教材的使用。教材在语文课堂教学中的作用比其他任何学科都要重要,都要复杂。在其他学科里面,教材就是教学纲要,它的实质,就是课程内容的具体化,或者说,就是课程内容的教学化呈现。从这个意义上,我们可以笼统地说学数学就是学数学教材,学历史就是学历史教材。但如果说学语文就是学语文教材,则差之毫厘失之千里。语文教学的关键,是正确处理好教学与教材的关系。百年现代语文教学,种种迷茫与歧路,其原因,皆在于没有处理好这个关系。

语文教材不是教学纲要,而是学习对象;课文不是学习内容,而是开发学习内容的例文或用件。

为什么不能说学语文就是学语文教材?因为语文教材里面“内容太多了”,里面什么都有,你到底要学什么呢?

语文教材是由一篇篇的课文组成的。这些课文相互独立。这些课文里有什么呢?就一篇文章来说,天文地理、草木虫鱼、文史哲理、人情世故,什么都有。若干篇课文组合起来,则更是无所不包、无所不有。于是有人总结说,“生活有多广,语文的外延就有多广”;有专家还根据语文课本这种无所不包的特征总结出语文课程的“综合性”“广泛性”“生活性”“社会性”的特点。这种观念体现在语文教学实践中,就是所谓“泛语文”:语文变成百科全书,什么都要学,什么都会涉及。根本就不需要动用什么课程论知识,只需要用常识就可以知道,说一门课程无所不包,什么都要学,就等于取消这门课程。在课程实践中,任何一门课程都是有限的,课程的本义就是“跑道”,它是有边界的。但如果你给了它一个“什么都要学”的律令,实际上它又做不到,于是它就只能“随便选着学”,最后就是“想学什么学什么”。在课程意义上,所谓“想学什么就学什么”,就等于什么都没有规定,就等于没有这门课。语文课总是给人一个“乱”的印象,从学理上来说,就是这么来的。

那这样说来,语文教材是不是不那么重要,我们不必那么在乎它呢?恰好相反。在语文课里,教材有着异乎寻常的重要作用。在中小学的课程里,除语文以外的学科,如果没有了教材,这个课还可以上下去,最多只是这课上得有些不方便,有些资料另外找书来查可能比较费时间。但是,在语文课堂里,把学生手上的教材都收走了,这课就没法上了。比方说,我们要教学生读小说,我们总不能把如何读小说的法子归纳十几点,逐条讲给学生听吧?我们教学生读说明文,把关于说明文的有关研究成果,逐章逐节地讲给学生听,学生就能学会读说明文了?这是无法想象的。语文教学,离开了课文,不是上课的时候方便不方便的问题,而是能不能上课的问题,是有没有语文课的问题。一个学生在上数学课、历史课的时候,如果没有带教材,这个课照上不误,而且上课的效果也不会因为他没有带教材有多少大的影响。但是如果他这一天没有带语文书,那么要么他跟别人一起共用一本教材,要么这堂课可以不上了,待在教室听也是白听。

这就是语文教材的复杂性所在:一方面语文教材并不直接提供学习的内容,另一方面在语文课上,教材不可或缺。我们怎么解释这样一种矛盾的现象呢?

在语文学科里,我们要区别“教学对象”和“教学内容”这两个概念。语文教材,是语文学习的对象。在语文课堂里,学生、教师、教材,缺一不可。其中教材,是师生在课堂活动里共同使用的对象。如果没有了教材,师生就失去了活动的操作对象,其教学活动就无可产生。这就是语文教材在语文课堂里不可或缺的原因。所谓“教学内容”,是指学生要学习掌握的原理、事实、知识和现象。在语文学科上,这些学生要学习、掌握的东西是“隐藏”在课本里的,是要等待教师发掘、提炼出来的。正是在这个意义上,课文只是语文教学内容的载体,它不是教学内容本身。这也就是我们不能简单说学语文就是学课文的原因,因为,在语文课堂上,学生到底要学什么,在教师还没有从教材中发掘、提炼出来之前,其实是不存在的。一般地说,就是学这个课文,只是指明了教学内容,而并没有具体指明教学内容。

这就是语文教材的特殊性。在语文课中,“教学对象”和“教学内容”是分离的。语文教材只是教学对象,教学内容则有待于从教学对象中发掘和提炼。我们来看看数学、历史这些学科,它的“教学对象”和“教学内容”是统一的。数学教材、历史教材直接呈现教学内容,所以教材既是课堂里教学活动操作的对象,又是学生要学习、要掌握的教学内容。数学、历史这些学科,其教学过程是,获得教学内容—对教学内容实施教学化改造(改造成为所谓教学性知识)—学生获得知识。而语文学科,其教学过程是:获得教学对象—发掘、提炼教学内容—对教学内容实施教学化改造(改造成为所谓教学性知识)—学生获得知识。语文学科凭空多出一个发掘、提炼教学内容的环节。而这一环节,已有的研究表明,是语文教学的关键。专家们称之为“语文教学内容的确定”。

利用语文教材发掘、提炼教学内容是一个“倒程序”,教师通过一个“倒程序”获得教学内容,然后把这个教学内容“顺过来”教给学生。

语文教材是用来供教师发掘、提炼教学内容的。那么语文教材与教学内容之间是一种什么关系呢?我们如何用教材来发掘、提炼教学内容呢?这件事情,很长时间没有人认为是个问题。直到人们提出“语文教学内容的确定”的概念后,这才成了一个问题。

语文教材在教学中的作用与其他学科是不同的。所以,利用教材来确定教学内容的方法和程序也是不同的。这种不同要说清楚非常不容易。我以《幽径悲剧》课例来说明这个问题。

《幽径悲剧》的内容,大致上可以分为三个层面。第一个层面,是“对美的毁灭的痛心和愤懑”,这是文章的情感内容。第二个层面,是“对历史的反思”,这是文章的社会内涵。第三个层面,是“对美的敬畏”,这是文章的哲学内涵。教师通过自己的独立阅读获得对文章三个层面内容的理解。这个过程是一个阅读的常态,是教师作为一个独立阅读者对文章理解的过程。到这一步,尚未进入教学专业状态,但它是教学的基础。

许多教师到了这一步,就直接确定了《幽径悲剧》的教学内容,认为这篇课文就是教这三个东西:“对美的毁灭的痛心和愤懑”“对历史的反思”“对美的敬畏”。这三个层面,就文本解读来说,一个比一个深。曾有教师只教了第一个层面,被专家批评为“太浅”。这样的教师,犯了两个错误。第一个错误,“文章有什么就教什么”,有三个层面的内容就不能只教其中一个层面的内容,这是“泛语文”;有更深的内容就不能只教相对浅的内容,这是过去“讲深讲透”的论调。第二个错误,阅读教学不是简单地把教师的“阅读结论”教给学生,而是教学生如何获得一个“阅读过程”。获得这个“阅读过程”,比获得“阅读结论”更重要。所以,从“用教材来发掘、提炼教学内容”的角度来说,教师通过独立阅读,获得文章三个层面的内容,这才走完了一半的路程,甚至一半的路程还不到。实际上,真正的教学内容,尚未浮现。

一个优秀的教师,当他通过独立阅读获得文章的内容后,他要做一件非常专业的事情,这就是“反思自己的阅读”:自己是运用什么样的阅读方法,走过一个什么样的理解路径,获得这些解读结论的?以阅读《幽径悲剧》为例,“对美的毁灭的痛心和愤懑”,这是文章的“情感内容”,主要是使用“情感体验”的方法获得这个层面的内容的,它的理解路径是“情感体验”。“对历史的反思”,这是文章的“社会内涵”,主要是使用“社会分析”的方法获得这个层面的内容的,它的理解路径是“背景分析”。“对美的敬畏”,这是文章的“哲学内涵”,主要是使用“哲学思辨”的方法获得这个层面的内容的,它的理解路径是“理性思辨”。

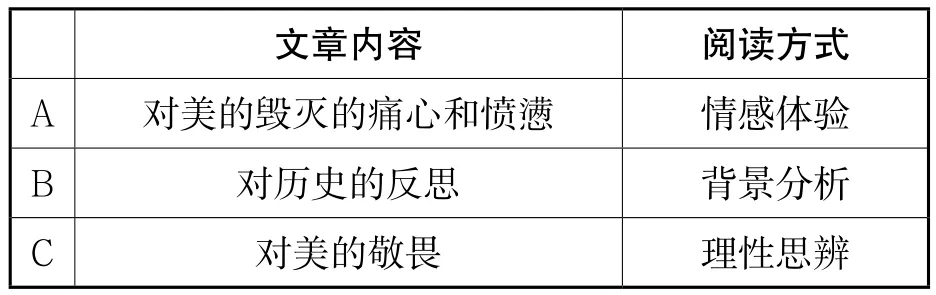

于是教师获得了发掘、提炼教学内容的两个维度,即“文章内容”和“阅读方式”,我用表格揭示如下:

文章内容 阅读方式A 对美的毁灭的痛心和愤懑 情感体验B对历史的反思 背景分析C对美的敬畏 理性思辨

这里所谓的“阅读方式”是我自己提出的一个概念,它包括两个方面的内涵,一是具体的阅读方法,一是经历的一个特定阅读过程。这两者是关联在一起的。当教师完成对自己的这样一个反思程序后,所谓“教学内容的发掘和提炼”就有了两个选项:“文章内容”和“阅读方式”。那么在这两个选项中,哪一个是语文课堂教学的重点呢?到底主要教“对美的毁灭的痛心和愤懑”“对历史的反思”“对美的敬畏”呢?还是主要教“情感体验”“背景分析”“理性思辨”呢?

问题的这种提法,把许多老师都问蒙了。优秀的教师通过下列一个“倒程序”有效地解决了这个问题。

我们通过一个“情感体验”的方法(过程)获得了“对美的毁灭的痛心和愤懑”的解读,通过“背景分析”的方法(过程)获得“对历史的反思”的解读,通过“理性思辨”的方法(过程)获得“对美的敬畏”的解读。现在,我们暂时把“文章内容”搁置,首先考虑我们把哪一种阅读方法(过程)教给学生,然后从“哪一种阅读方法(过程)”出发,对应地确定把哪一种“文章内容”教给学生。

如果我们选择把“情感体验”这种阅读方法(过程)教给学生,那我们对“文章内容”的解读就定位在“对美的毁灭的痛心和愤懑”上;如果我们选择把“背景分析”这个阅读方法(过程)教给学生,那我们对“文章内容”的解读就定位在“对历史的反思”上;如果我们选择把“理性思辨”这个阅读方法(过程)教给学生,那我们对“文章内容”的解读就定位在“对美的敬畏”上。

这个“倒程序”有两个特点:第一个特点,先确定要教给学生的阅读方法(过程),再确定对文章内容解读的具体内容。第二个特点,并不是“文章有什么内容就教什么内容”,而只是把与特定的阅读方法(过程)相对应的文章内容教给学生。这两个方面,在与常态阅读相比较的意义上,都是一种“倒程序”。

教师对课文的处理走到这一步,就完全超越了一般阅读者(社会阅读者)的领域,而真正进入了教学专业领域。这就是我们平时所说的“对文本的教学解读”。

这个“倒程序”是语文教师发掘、提炼教学内容的关键点。没有这个“倒程序”,所谓“发掘、提炼教学内容”才走了一半。有了这个“倒程序”,发掘、提炼教学内容才圆满完成。这个“倒程序”,是“教学内容的确定”的关键环节,是优秀语文教师的核心素养。阅读教学的“语文性”,隐含其中;语文教学中对学情的分析与考量,体现于其中;语文教学的科学性和艺术性,都在这里得到最充分的体现。

有意思的是,语文教师通过这样一个“倒程序”确定了教学内容后,再“顺”过来教学生阅读课文:学生运用某种特定的阅读方式,获得关于文章内容。从学生的角度来看,他们的阅读过程是奔理解文章的内容而去的,而教师的教学意图,却不在文章内容,而在阅读方式。语文阅读教学的整个教学过程是这样的:教师通过一个“倒程序”确定了教学内容(特定的阅读方式以及与之对应的文章解读),形成了自己的教学意图(使学生在阅读文章的过程中掌握一种特定的阅读方式,同时读懂文章内容);学生在阅读课文的过程中,以理解文章内容为学习活动的显性目标(行为线索),以最终掌握一种特定的阅读方式为隐性目标(课程指向)。在这个过程中,教师的教学设计过程是“倒程序”,而学生的学习过程是一个“顺程序”。两者又在教学意图这一点上对应起来了。

语文课堂里,教师与文本站在一起不是最好的,教师站在文本背后比较好;但最好的,是教师与学生站在一起,让学生直接面对文本。

语文教学的中心任务,就是建立学生与文本的联系。其基本方式有三,一是“展示教师对文本的理解”,二是“打开文本”,三是“激活学生的内在经验”。

第一种方式,教师与文本站在一起,教师与文本同时呈现在学生面前。学生既读文本,也“读教师”。教师这个时候相当于“第二文本”,或者称之为“文本的人格投影”。这种方式,教师的教学过程相对是比较简单的:阅读文本,形成自己对文本的理解;把自己对文本的解读结论和解读过程,结合文本演示给学生看。而学生的学习过程是这样的:

☆阅读文本,获得阅读初感;

☆理解教师对文本的理解;

☆比较自己的阅读初感与教师的理解之间的不同;

☆补充、调整或纠正阅读初感。

这一种方式,是否能有效地建立起学生与文本的高质量联系,取决于三个方面。一是学生阅读初感的获得。如果学生无阅读初感,则后续的比较以及补充、调整或纠正就成为无根之木。二是教师文本解读的质量及分寸。所谓质量是指阅读品位,所谓分寸是指适应性,既要高于学生的阅读初感,又不能大大超过学生的可接受范围。“不高于”则无教学意义,“大大超过”则后面的比较以及补充、调整或纠正就无缘产生。三是学生对阅读初感的反思。阅读教学目标的实现不是体现在阅读初感的获得,而是体现在阅读初感的改造。“改造阅读初感”这一环节是实现阅读教学目标的关键环节。但这种“展示教师对文本的解读”的教学方式,重点是提供让学生比较的样本,而改造阅读初感,则相对悬虚。所以,这种以“展示教师对文本的解读”为主体的教学方式,其效果是有限的。它在教学中的表现,就是所谓“讲授”。

第二种方式,教师站在文本的后面,而文本被直接呈现给学生。教师把自己隐蔽在文本的后面,他通过隐蔽自己而使文本直接被“推送”到学生的面前。学生直接接触的是文本,而不是教师。那么,教师这个时候的位置在哪里呢?他要做什么呢?

我们说,阅读教学的意义就是要让学生与文本建立某种联系。如果这种联系不能建立,要么是学生缺乏联系的能力,要么文本尚未被打开,从而使学生找不到联系点。着眼于后者的教学,我们称之为“打开文本”。

文本的深处藏着“世界”。如果我们以某种方式,把隐藏在文本深处的“世界”复现出来,让学生看到文本中的世界是什么样子,从而建立起学生与文本的联系。这种方法,有专家称之为“还原法”。

文本是作者创作出来的。如果我们以某种方式,从文本的细微处凸现作者的身影,让学生看到作者是如何“构造”文本的,看到作者的本意,从而建立起学生与文本的联系。这种方法,因为往往会重现作者的创作情境,有人称之为“情境教学”。

文本不是孤立的,它一定与别的文本存在这样那样的联系。把相互关联的文本同时呈现给学生,让学生在与其他文本的关联中,建立与这一特定文本的联系。这种方法,有人称之为“互文教学”。

文本往往隐藏着某种结构,这就意味着它可以图示。把文本的结构以某种特定的图形呈现,在学生掌握了这种图示结构后,再重新回到文本本身,从而突破文本的外在屏障,探入到文本的内核,因而建立起与文本的某种联系。这种方法,有人称之为“图示法”。

“打开文本”这种方法的操作要领,是教师要善于把自己隐藏起来。教师实际上对文本是有操作的,但是这种操作都以“保持文本原貌”为前提。这样才能保证学生与文本建立的联系是直接的、真实的。这种“保持文本原貌”为前提的教学,学生获得的东西其质量要比前面第一种方式好很多。原因就在于:学生与文本构建了直接的、真实的联系。文本是真实的,学生与文本的联系是真实的。

第三种方式,教师与学生站在一起,教师离学生更近,离文本更远。教师的活动不作用于文本,而直接作用于学生。如果第二种方式我们称之为“打开文本”的话,那这种方式,我们可以称之为“打开学生”。其实质就是激活学生已有的生活经验和阅读经验,让学生运用这些已经被激活的经验,与文本建立联系。

这样的教学案例太多了,但大致上都是两个“套路”。一是回忆。通过回忆,唤回某种情绪,重现某种情境,获得某种意识,然后用这种情绪、情境、意识来介入文本,从而建立与文本的某种联系。二是现场活动。在活动中,建立起某种情绪,感受到某种情境,生成某种意识,然后用这些现场生成的经验,介入文本,建立与文本的某种联系。

最成功的一个案例,是余映潮老师教《假如生活欺骗了你》。普希金的这首诗全部是用“安慰”的口吻写的,学生初读,不知道这首诗好在哪里。余老师让一位学生说了一件让他伤心的事,然后让全班同学齐声朗诵这首《假如生活欺骗了你》来安慰这位同学,这位同学感动得热泪盈眶。这首诗好在何处的疑问,焕然而释。

从文学理论的角度来分析,这种“激活学生的经验”的教学方式,是“读者理论”“接受理论”在阅读教学中的实际运用。从“接受”和“读者”这一端来设计如何实现文本与学生的关系构建,大有可为。

语文课,教材静静地就在那里。我们怎么用它,我们怎么构建教师、学生、教材这三者之间的关系,考验着我们的语文观、教学观、教材观和学生观。好的语文课,把教材用得很充分,同时,那个教材,又被深深、隐隐地处理过。好的语文教师,对文本不动声色,又灌注了明确的教学意志。