公众参与司法的困境及其对策研究

——以S地区人民陪审员制度为例

刁 舜, 吴 磊

(西南交通大学 公共管理与政法学院,成都 611756)

公众参与司法的困境及其对策研究

——以S地区人民陪审员制度为例

刁 舜, 吴 磊

(西南交通大学 公共管理与政法学院,成都 611756)

“司法的公众参与”是近年来理论法学研究的热点课题之一,对S地区“司法公众参与”的实施状况进行了实证分析,发现由于S地区对“司法公众参与”的性质、司法职业化与司法大众化二者的关系认识不清,导致了S地区公民观念以及人民陪审员制度设计陷入失灵的困境;为了解决这一问题,建议重塑以司法职业化为前提的人民司法理念,提高专家陪审员的比例,模仿PPP融资模式以加强公众参与司法的基础设施建设,以期使公民实质性地参与到司法过程中,以服务于S地区乃至全国的司法法治建设。

司法;公众参与;人民陪审员;人民司法;实证分析

司法是维护法治的最后一道屏障。十八届四中全会提出“保障人民群众参与司法”,这一政策得到了司法系统的践行。2016年最高人民法院工作报告提到“推进人民陪审员制度改革,促进司法民主”。学界对“公众参与司法”研究的兴趣也日益增大,这其中不乏理论法学以及诉讼法学的学者(1)。笔者在中国期刊网(CNKI)以“公众参与司法”为主题,通过模糊查询搜索到1996年至2016年的中文社会科学引文索引(CSSCI)共89篇,其中仅有极少数论文以S地区为切入点(2)进行了实证研究,导致其研究成果中提出的完善建议很少能够应用于S地区的本土环境之上。有鉴于此,本文以S地区“公众参与司法”的实践现状为视角,剖析“公众参与司法”面临的观念、制度困境,并在此基础之上,探寻其出路,以期使“公众参与司法”从纸上的法律(law in books)成为生活实践中真实运作的法律(law in action)[1],以促进司法的进步。

一、问题的提出

鉴于我国学界迄今为止也未对“司法的公众参与”内涵达成共识,本文在美国学者谢莉·安斯汀“公民参与阶梯论”[2]理论的基础之上并结合国内学者对“司法的公众参与”的研究,认为“公众参与”所体现的民主精神是上层建筑不可或缺的,不仅政治领域需要公众参与,法律作为上层建筑之一,公众参与所体现的司法民主也是法律生命力所不可或缺的,进而认为,司法的公众参与是指当事人以外的个人或者组织自愿地通过规范化渠道,有序地参与到司法运行进程,以公众的主体地位身份,试图影响整个诉讼过程司法决策的一系列活动。

“司法的公众参与”内涵表现如下:第一,就主体而言,司法的公众参与仅限于当事人以外的个人或者组织。本文不赞同将当事人也纳入其主体范畴的观点[3]。第二,在主观心态上,公众是自愿地参与司法活动。“自愿参与”其背后隐藏的前提是公众认识到了自身的主体地位身份,能动地参与司法,而非沦为国家机关权力之手延伸的客体工具。第三,在客观形态上,司法的公众参与要求公众有序地参与到司法活动的进程。有序地参与一方面体现为公众是程序化地参与;另一方面,也体现为这种程序化参与不应流于形式。第四,在制度保障上,公众参与司法的途径应为制度化、规范化的渠道。制度化、规范化渠道体现为“有法可依”,有一系列程序性规则对公众参与司法的行为加以制约与保障,本文认为当前社会网络舆论并未制度化、规范化,因此其不属于“司法的公众参与”。

“当代中国社会中,民主与法治作为口号已经广为流行,如果不在经验上予以考察、验证和反思,却可能妨碍民主和法治在中国的实践和发展。”[4]“司法”作为“法治建设”的重要组成部分,为了考察“司法的公众参与”在S地区法治建设中运行的状况,本文在对“司法的公众参与”已经进行了概念释义的基础之上,以S地区为考察对象,通过门户网站对“公众参与司法”报道的数据进行整理以及笔者对公众发放问卷等二者相结合的方式,对S地区“司法的公众参与”经验进行实证分析,发现本地区主要存在以下问题:一是观念上公民参与司法的意识比较薄弱;二是制度设计上公众参与司法的制度不健全。

(一)“公众参与司法”的意识考察:公众尚法理念的缺失

为了知悉S地区公民对于“司法公众参与”的意识现状,本文选取该地区两个区域未曾接触过法律职业训练的公民进行了随机的调查问卷,本次共计发出98张问卷,收回93张,其中有效问卷82张。在有效的问卷中,自愿接受问卷调查的人员中,男性比例占45%,女性比例占55%;30岁以下15人,31岁至50岁21人,51岁以上46人。通过调查发现,公民对于“公众参与司法”的意识还比较薄弱,具体表现如下:79%的被问者不清楚或者非常不清楚“公众可以参与司法”(详见图1)。

图1 S地区部分区域公民对于“公众参与司法”的了解程度

本文的调查问卷尽管存在着样本数量少的缺陷,但是通过随机调查,并将调查者性别、年龄控制在合理限度内,问卷的数据在一定程度上也反映了S区域公民对于“公众参与司法”的了解程度不够、公众尚法理念的缺失。

(二)公众参与司法的制度设计存在的问题:流于形式化

“司法的公众参与”在制度设计上主要体现为“人民陪审员”制度。为了了解S地区“司法公众参与”制度的运行状况,本文考察的对象主要以法院为主,对其门户网站公开的有关人民陪审员制度的数据资料进行了实证分析。数据资料显示,自从2013年S地区相继在21个基层法院进行“人民陪审员倍增计划”试点以来,人民陪审员的数量增速显著,基层陪审员与审判员的数量比例也日趋合理,大多数法院都已经超额完成省法院“2015年5月前确保人民陪审员总数占基层法院法官总数的120%以上”(3)的人民陪审员倍增目标。本文根据S地区官方网站公开的数据信息,收集到部分基层法院有关人民陪审员在数量上取得的成果(详见表1),但是仍然存在着问题:“公众参与司法”的制度设计流于形式。具体表现为:一是具备专业知识的人民陪审员所占比例相对较少;二是对于人民陪审员的经费补贴,地方财政保障不足;三是人民陪审员“陪而不审”,未实质地参与司法。

表1 S地区基层法院人民陪审员数量概况

1.人民陪审员制度的人员结构不合理

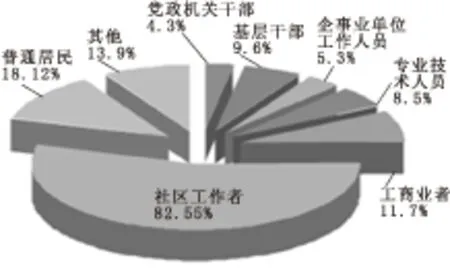

S地区现任人民陪审员10878人;全省人民陪审员参审案件69699件,在一审普通程序案件中占比达85%(4)。在这欣欣向荣的数据背后其实也存在着不少危机,譬如人民陪审员制度,其人员结构不合理,专业技术人员相对较少。以S地区某基层人民法院为例,在150名人民陪审员中,研究生以上的学历仅7人,仅占总人数的5%(详见图2);而专业技术人员也只有8名,仅占人民陪审员人数的5%(详见图3)。在争端纠纷日益专门化的背景下,单纯地扩大人民陪审员的数量,而不注重人民陪审员内部结构配置的合理性(5),已不能发挥“人民陪审员”制度在“市民社会”中的价值。

图2 S地某基层法院人民陪审员学历情况

图3 S地某基层法院人民陪审员职业分布情况

2.地方财政对于人民陪审员的经费保障不足

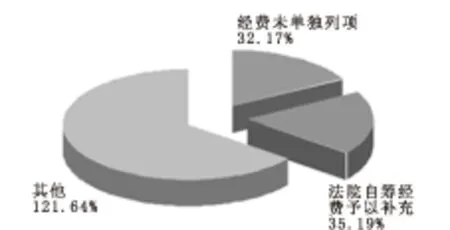

在财政经费保障上,S地区188个基层法院中,仍有32个法院的人民陪审工作经费未单独列项,依靠法院自筹经费解决,占比17%;35个法院的人民陪审工作经费地方财政保障不足,由法院自筹经费予以补充,占比19%(6)(详见图4)。

图4 S地区基层法院人民陪审员财政经费保障概况

3.人民陪审员形式化现象严重

尽管人民陪审员制度在人员选任上有“随机抽取”的原则,但“挂名陪审员”或者“驻庭陪审员”现象较为严重(7),人员陪审员也极少参与案件的讨论。

综上所述,S地区人民陪审员“倍增计划”成果显著,但是实施效果不佳,主要存在以下缺陷:当前S地区公民对于“公众参与司法”的理念缺失,很大比例的公众不清楚甚至非常不清楚“司法的公众参与”制度;人民陪审员在人员结构组成上不够合理,专业技术人员的比例明显偏少,不能适应争端案件日益专门化的发展要求;对人民陪审员的经费保障上,地方财政保障不足;从人民陪审员制度的运行状况来看,“挂名陪审员”、“驻庭陪审员”以及“陪而不审”现象较为严重。

二、S地区“司法公众参与”窘况原因剖析

S地区在以人民陪审员为代表的“公众参与司法”的制度中耗费了大量的社会成本,但是公民在观念上以及制度设计中,“司法的公众参与”都未真正地走向“行动中的法”。这里将在第一部分论述的基础之上进一步探析该窘况背后隐藏的原因。

通过实证分析发现,无论是公民观念还是具体制度设计存在的问题,其根本原因在于我们未真正认清“司法的公众参与”制度:譬如在观念上,“司法的公众参与”对于公民而言是权利还是义务的困惑;在制度设计上,司法的职业化与司法的公众参与是否发生冲突等。这些疑惑导致了公民观念以及制度设计运行中存在了诸如本文第一部分所述的现实困境,从而影响了S地区“公众参与司法”制度的运行。

(一)公众尚法理念缺少的原因:对“司法公众参与”的性质认识不清

S地区的公民之所以对于“公众参与司法”的意识淡薄,其中最主要的原因就在于人们对于“司法的公众参与”之性质认识不清,尤其是2015年4月24日,最高人民法院、司法部印发《人民陪审员制度改革试点方案》增加了“完善人民陪审员的惩戒机制”,更是加深了“司法的公众参与”是权利还是义务的困惑。

事实上,纵观历史发展的长河,“司法的公众参与”之性质也绝非是固定不变的,其随着法律思想的转变而相应地发生变化:

首先,“司法的公众参与”在我国封建“义务本位”的时代,其更多地表现为一种义务。如《史记·商君列传》记载,商鞅变法规定“令民为什伍,而相收司连坐”,把老百姓编成以什(10户)伍(5户)为单位的小社区,然后强制同伍同什的人互相监督,对犯罪的人进行举告[5]。在人治时期,统治者仅仅将法当作统治老百姓的工具而轻视老百姓的权益。在“义务本位”的时代,“司法的公众参与”表现为一种义务,举告告奸。尽管法律也奖赏告奸之人,但其更多地体现为法律赋予老百姓的一种义务,义务负担过重,反而使得老百姓在心理上被麻痹,“司法的公众参与”运行一段时间后,重新变成了“纸面之法”,在特定时间导致盗贼盛行,威胁到了中央集权的统治,而没有发挥“司法的公众参与”之功效。

其次,随着“义务本位”向“权利本位”的转变,人们逐渐认识到了“人之为人的权利”,“司法的公众参与”更多地体现为一种权利,甚至单纯地表现为一种权利,没有任何义务加以束缚。如:我国“文化大革命”期间的“群众司法时期”,奉行“从群众中来,到群众中去”的思想路线。权利应是有边界的,由于其缺乏义务的制约,导致“司法的公众参与”之权利因素急剧膨胀,也造成了一部分冤假错案的悲剧,甚至“公检法”司法机关被砸烂,背离了“司法的公众参与”之初衷。

最后,权利不是无边无界的,它也要服从“公共利益”。随着“权利本位”向“社会本位”的过渡,以人民陪审员制度为代表的“司法的公众参与”也要做出相应的调整,它不仅仅是权利,在司法正义面前,它也是公众的一项义务,当然在走向权利的时代,这更多地体现为一种权利。2015年印发的《人民陪审员制度改革试点方案》正是意识到了“社会本位”的法律思想潮流,提出了完善人民陪审员的惩戒机制。这一方案构想在理论层面是正当的,在实践层面运行效果如何,还有待检验。

由此可以看出,在“义务本位”和“权利本位”时代条件下,将“司法的公众参与”单纯地看作是公众的一项义务或是权利,虽然在短时间或者特定时间内维护了司法秩序,但是其运行一段时间后,弊端则日渐明显,甚至出现了与司法正义相背离的局面。在“社会本位”的时代背景下,本文认为“司法的公众参与”对于公众而言应是复合性权利,它是权利、义务的结合。

(二)制度设计困境存在的原因:未正确处理法官职业化与人民陪审员的关系

人民陪审员制度之所以在司法实践中流于形式,造成人民陪审员在人员结构组成上不合理,“挂名陪审员”、“驻庭陪审员”以及“陪而不审”现象较为严重,其中最主要的原因就在于其未正确处理“法官职业化与人民陪审员”的关系。

贺卫方教授等认为,司法是特定国家机关的专门化、职业化活动(8),公众不应当参与到司法活动的进程中,以免有损司法的权威。持这一观点的学者的确有一定的道理,我国自20世纪80年代开始就积极探索司法职业化的改革之路,如改革国家司法考试,将其作为法院、检察院等入职的前提条件之一,以提高司法职业人员的专业化素质,改善改革开放初期司法专业人员短缺、复转军人占据司法队伍较大比重的局面。如果司法改革的过程中再加入人民陪审员等公众的参与,似乎会对司法职业化建设已经取得的成绩带来冲击。其实这一忧虑是没有必要的,其原因如下:

首先,人的认识能力是有限的,职业法官不可能事无巨细地去认定事实和适用法律问题。法官是法律的专家,但是有关专业技术性强的事实问题,诸如专利技术方案、医疗事故纠纷则需要交给特定行业的公众来加以认定。因此,将事实问题交给公众,法官可以专心地致力于研究疑难问题的法律适用,既节约了司法成本又提高了办案效率。

其次,在S地区司法实践中,“案了事不了”、信访现象愈发严重,实现司法职业化与人民陪审员二者的结合,可以通过让公众参与到认定事实问题的环节来实现“定分止争”的法秩序,既然事实问题是由公众自己认定的,即便是败诉,当事人的“出气筒”也不会指向法院,进而也不会踏上漫长的信访之路,这既维护了司法职业化,也维护了“法律的帝国是法院”的司法权威,同时实现了定分止争的法秩序价值。

总之,笔者认为,司法的职业化与司法的公众参与二者在观念上并非进退两难、难以取舍,其实司法的公众参与是以司法职业化为前提的,二者是相互融合的关系,即意味着司法独立与司法民主并不冲突、法官职业化与人民陪审员并不对立。司法的公众参与是公众分享民主的体现,体现了司法是“有序性”与“正当性”的结合。“有序性”体现在公众根据生活经验、专业知识认定事实,职业化的法官根据认定的事实而公正地适用法律,以有序地维护法之秩序;“正当性”体现为司法职业化前提下的公众参与司法是走向权利时代的必然性要求之一,以公民的主体地位身份加入到国家的法律治理体系之中,实现人之为人的权利,是人权时代司法“正当性”的体现。

因此,笔者认为S地区“司法公众参与”之所以出现公民观念以及人民陪审员制度偏离“司法公众参与”制度设计初衷理念之窘况,其原因在于公民以及司法职业人员没有认清“司法公众参与”的性质以及没有正确对待法官职业化与人民陪审员的关系。

三、S地区“司法的公众参与”失灵困境之对策建言

(一)重塑以司法职业化为前提的人民司法理念

“人民司法理念”是以司法职业化为前提的公众参与司法的理念,它是社会主义国家议行合一民主集中制的体现。“人民司法理念”表现为公众参与认定案件的事实争议纠纷,职业法官则主要集中于适用法律问题,公众的参与在案件“定分止争”的过程中发挥着实质性作用,但是其也应遵循司法职业化这一前提以及我国议行合一的法律传统。在当前S地区“司法的公众参与”面临窘况的现状下,我们有必要重塑以司法职业化为前提的“人民司法理念”。

在一定程度上重塑“人民司法理念”,是实用主义的体现。正如苏珊·哈克所评价的那样:“皮尔士、詹姆士和杜威提出了实用主义真理观,把符合与融贯这两种因素结合在一起, 这是他们的独到之处。”[6]司法职业化与司法的公众参与二者看似冲突,但以司法职业化为前提,将二者之符合与融贯因素结合起来的“人民司法理念”,符合S地区司法现实之需要,并有助于走出司法所面临的现实困境。

“一个更好的社会,更好的制度的降临并不是‘自动’的,观念的变化是必要环节”。[7]因此,当前亟需改变将“司法职业化”与“司法的公众参与”对立的观念,接受司法职业化前提下的公众参与“人民司法理念”,提高公众参与司法的法律意识,正确对待“司法的公众参与”复合型权利的性质,并在理念上将“司法职业化”与“司法的公众参与”二者看成路径不同的有机结合体,实现自上而下顶层设计的司法职业化改革与自下而上的公众参与司法制度观念上的有机融合,尤其是顶层设计的司法职业化改革应融合公众参与司法的理念,并与当地的习惯相互融合,才能使得具体的制度设计更加走进人们的内心,使得形式上的“书本之法”,变为实质意义上的“行动中之法”。

(二)完善以“人民陪审员”制度为代表的“公众参与司法”的制度建设

S地区为了走出“公众参与司法”面临的制度困境,除了要解决人民陪审员制度面对的现实困境外,还要拓宽渠道以拓展公众参与司法的途径。

第一,对于人民陪审员制度而言,首先,人民陪审员制度应该鼓励专业技术人员的加入,以合理配置人民陪审员的构成比例。为了应对S地区专业技术人员的比例明显偏少的困境,我们有必要加强引进专家陪审员、技术咨询顾问、翻译人员,以及加强与高校、研究院等单位的沟通,邀请推荐金融、医疗、建筑、计算机、铁道技术等专家陪审人选,以适应金融、医疗、建筑、计算机等专业性案件审理需求(9)。目前S地区少数法院已经开始践行这些举措,但并未在全省蔓延开来,因此应当将上述良善措施在S区域乃至全国推而广之。但鉴于部分基层法院对于人民陪审员经费补贴财政保障的不足,因此应该完善并强化人民陪审员专项拨款制度;其次,通过精神引导以及制度惩戒以加强人民陪审员对于“公众参与司法”的认识,以解决“挂名陪审员”、“驻庭陪审员”以及“陪而不审”等现象。一方面通过宣传教育,引导人民陪审员认识到“公众参与司法”的复合型属性,秉持着对当事人法律权益处置的神圣与慎重之心,认真地听审、发表意见并充分讨论以避免职业法官垄断司法造成司法不公正的风险,从而改变当前人民陪审员“陪而不审”流于形式的现状;另一方面,通过法院数据库随机选任人民陪审员参与案件的审理以及对人民陪审员参审案件的定期考核并建立对不履职人民陪审员的淘汰机制,在制度设计上对人民陪审员参审案件形成监督与制约作用,以解决“挂名陪审员”、“驻庭陪审员”等现象。

第二,对于“基础设施建设”而言,S地区应该加大推广开发移动APP客户端、增加庭审网络直播等便于公民参与到司法活动中的基础设施。这一举措,S地区的部分法院已经有所践行,应该再进一步积极推广。但是笔者认为,上述措施并未使公众真正意义上加入到司法的过程中,并不符合“公众参与司法”的内涵。其原因在于:缺乏官方渠道以反映公民对于同步庭审的司法意见,即便有诸如法院官方微博这样的网络通道,但对于公众意见提出的数量、观点的类别、意见是否最后被法官采纳等并没有公开透明的机制予以反映。因此要解决这一问题,一方面需要法院正确认识“公众参与司法”的重要性,并愿意让公众参与其中并听取其合理意见;另一方面对于网络公开渠道的意见进行分类整理、模仿“法庭之友”制度,就需要强化数据库的建设,这就涉及到资金的投入。鉴于S地区的法院经费的有限性,法院可以尝试模仿PPP融资模式以加强对“公众参与司法”的基础设施建设,尽管法院不是行政机关,不能直接适用于PPP模式,但可以模仿其融资模式。PPP融资模式是指由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作,并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报;政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管,以保证公共利益最大化(10)。法院可以借鉴而不是照搬PPP模式,具体做法为由“法院付费”与“社会资本承担”相结合的方式提供全部或者主要费用,公众不承担或者承担极少的会员账号注册费用,以达到实现提高企业商誉并增进企业无形财产、缓解法院资金压力以及满足社会公众需求的利益平衡目的。我国于2013年至今逐渐开始重视PPP的融资模式,因此S地区应该抓住国家大力推行PPP融资模式的机遇以加强对“司法公众参与”基础设施的建设,从而促进公民实质性地参与到司法过程中,以解决“司法公众参与”制度实施效果呈现出的形式化弊端。

综上,为了解决S地区公众参与司法在实践中面临的问题,我们一方面需要重塑人民司法理念,正确认识“司法的公众参与”的性质,并接受司法职业化前提下的公众参与“人民司法理念”;在制度设计上,一方面要加强与科研单位的合作,以提高专家陪审员的比例,以适应知识产权、医疗纠纷等专业案件的需要;另一方面,通过类似PPP融资的方式以解决“司法公众参与”在庭审网络直播、网络公众司法意见数据库建设等基础设施投入不足的弊端,以促进“司法公众参与”的便捷性、透明度,使得公众实质地参与到司法过程中,以体现公民的主体地位。

四、结语

“司法的公众参与”是法治建设的应有之义。由于S地区公民以及司法职业人员没有正确认识“司法的公众参与”的性质、没有正确处理法官职业化与司法大众化二者的关系,导致了“司法的公众参与”未在真正意义上走向“行动中的法”,出现了公众尚法理念的缺失、人民陪审员未实质参与司法的窘况。为了让S地区的“司法公众参与”制度走出失灵困境并让每一个S地区的公民感受到司法正义,本文建议S地区应重塑以司法职业化为前提的人民司法理念,加强与教育科研单位的合作以提高专家陪审员的数量,并且通过类似PPP融资模式以加强对“司法公众参与”基础设施的投入,以此加强司法公开并让公民实质性地参与到司法过程中。“正义不是在急风暴雨中获得的,它是从缓慢的进步中争取来的。”[8]对于“司法的公众参与”的法治建设,我们不应操之过急,通过法治观念逐步地引导以及制度的不断完善,每个公民最终将以看得见的方式感受到司法正义,以提高司法公信力。

鉴于“司法的公众参与”,学界对其的理论研究相对较为薄弱,而本文主要是结合S地区司法实践对其观念认识以及制度运行中的弊端进行了剖析。有关网络舆论如何制度化、规范化地参与司法以及人民陪审员是否应当承担错案追究责任等,也有待研究。

注释:

(1)诉讼法学学者陈卫东教授对公民参与司法的研究较多,参见陈卫东:《公民参与司法:理论、实践及改革——以刑事司法为中心的考察》,载《法学研究》2015年第2期;理论法学学者范愉教授对此也有研究,参见范愉:《人民陪审员制度与民众的司法参与》,载《法制资讯》 2014年第1期。除此之外,陈发桂教授对该问题也有独到的观点,参见陈发桂:《重塑信用:论司法公信力的生成——以网络环境下公众参与为视角》,载《学术论坛》2011年第8期。

(2)以S地区为切入点研究“司法的公众参与”的期刊有:四川省成都市中级人民法院课题组:《呈现的实然与回归的路径——成都地区人民陪审制度运行情况实证调查分析》,载《人民司法》2006年第7期;“中国陪审制度研究”课题组:《中国陪审制度研究——以成都市武侯区人民法院陪审工作为对象》,载《法律科学:西北政法大学学报》2008年第6期。

(3)数据来源:谢咏.成都人民陪审员“倍增计划”提前超额完成总目标[EB/OL].(2014-08-07 )[2016-05-04].http://www.sichuanpeace.org.cn/system/20140807/000067785.html。

(4)资料来源:杨傲多.发挥司法公正对社会公正引领作用[EB/OL].(2015-03-09)[2016-05-04]. http://xj.legaldaily.com.cn/content/2015-03/09/content_5992337.htm?node=31030。

(5)需要注意的是,本文并非一味主张人民陪审员的精英化,也极力赞同吸纳基层民众加入到人民陪审员的行列,只是认为在“市民社会”纠纷日益专门化的前提下,加大专业技术人员或者高学位人员的比例,更加能够发挥人民陪审员的作用。

(6)数据来源:开永丽.四川省高院:多吸收普通公民担任人民陪审员[EB/OL].(2015-03-13)[2016-05-04].http://www.chinapeace.gov.cn/2015-03/13/content_11179378.htm。

(7)资料来源:李寰,殷航,马宇.全国人大代表、四川省高级人民法院院长王海萍建议:陪审员学历可适当降低[EB/OL].(2015-03-10)[2016-05-04]. http://www.wccdaily.com.cn/shtml/hxdsb/20150310/275472.shtml。

(8)以贺卫方、张千帆教授等(持此观点的学者众多,如龙卫球、周永坤教授也属此派)为代表,坚持司法精英化、职业化。参见刘志强.坚持司法精英化、职业化,还是大众化?[EB/OL]. (2008-08-27)[2016-05-04]. http://blog.sina.com.cn/s/blog_488663200100atcg.html。

(9)参见杨傲多.在四川省第十二届三次会议上四川省法院工作报告十大关键词[EB/OL].(2015-01-29)[2016-05-04].http://www.legaldaily.com.cn/locality/content/2015-01/29/content_5950467.htm。

(10)关于PPP融资模式的含义来自于:财政部.关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知[EB/OL].(2014-09-24)[2016-05-04]. http://www.mof.gov.cn/pub/jinrongsi/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201409/t20140924_1143760.html。

[1]POUND R.Lawinbooksandlawinaction[J]. Am. L. Rev., 1910 (44):12.

[2]SHERRY R. ARNSTEIN.Aladderofcitizenparticipation[J]. Journal of the American Institute of Planners, 1969 ,(4):216-224.

[3]胡弘弘,邓晓静.公民的司法参与权研究[J].现代法学,2007,(6):33.

[4][美]波斯纳.法律、实用主义与民主[M].苏力,译.北京:中国政法大学出版社,2005:9.

[5]叶孝信.中国法制史[M].上海:复旦大学出版社,2008:67.

[6][英]苏珊·哈克.逻辑哲学[M].罗毅,译.北京:商务印书馆,2003:120.

[7]刘瑜.观念的水位[M].浙江:浙江大学出版社,2013:2.

[8][美]本杰明·内森·卡多佐.法律的成长[M].刘培峰,等,译.贵阳:贵州人民出版社,2003:71.

编辑:黄航

Research on Dilemmas and Measures of Public Participation in Justice: A Case Study of People’s Jury System in the District of S

DIAO Shun, WU Lei

(School of Public Affairs & Law, Southwest Jiaotong University, Chengdu Sichuan 611756, China)

“Public Participation in Justice” is one of the hot subjects in theoretical study of law. Taking area of S as an example, and does the empirical analysis of the “Public Participation in Justice” in S. The analysis discovers that because of the misunderstanding between the nature of Public Participation in Justice, and judicial professionalism and popularization, both the citizen concept and the design of people’s juror system fall into a paralysis dilemma. In order to solve this problem, taking the view that we should remodel the people’s judicial philosophy on the premier of judicial professionalism, improve the proportion of expert juror, imitate the financing mode of PPP to enforce the infrastructure construction, hoping to engage the essential participation of the citizen, and to serve for legal construction.

Justice, public participation, people’s jury system, people's judicature,empirical analysis

10.3969/j.issn.1672-0539.2017.02.002

2016-05-15

四川省社科基金规划项目“互联网时代立法与司法中的民意沟通——基于热点案例的分析研究”(SC11W014)

刁舜(1991-),男,四川资阳人,硕士研究生,研究方向:法理学、知识产权法学;吴磊(1992-),男,四川绵阳人,硕士研究生,助教,研究方向:法理学。

D916

A

1672-0539(2017)02-0010-07