紫外接枝双单体制备熔喷聚丙烯非织造布吸油材料

王 丹, 崔永珠, 王 晓, 吕丽华

(大连工业大学纺织与材料工程学院,辽宁大连 116034)

紫外接枝双单体制备熔喷聚丙烯非织造布吸油材料

王 丹, 崔永珠, 王 晓, 吕丽华

(大连工业大学纺织与材料工程学院,辽宁大连 116034)

以熔喷聚丙烯非织造布(MBPP)为基材,甲基丙烯酸丁酯(BMA)、甲基丙烯酸十二酯(LMA)单体复配,二苯甲酮(BP)为光敏剂,异丙醇和去离子水为溶剂,通过紫外辐射的方法将两种单体接枝到非织造布上,制备了可以吸附极性更为广泛的熔喷聚丙烯非织造布吸油材料。利用傅里叶红外光谱对接枝改性后的非织造布进行了表征分析。通过正交试验确定了最佳工艺路线:BMA、LMA质量比为4∶4,辐照时间90 min,BP质量分数0.5%,溶剂异丙醇与去离子水体积比为1∶4。试验证明,接枝改性后的非织造布对原油的饱和吸附倍率及保油率都有提高,断裂强力和拒水接触角也得到了改善。

吸油材料;紫外接枝;双单体;熔喷聚丙烯非织造布

0 引 言

海洋石油泄漏会造成严重的环境污染,针对海洋石油泄漏的特定吸油材料已成研究热点[1-2]。成分较为复杂的原油中,既含有极性极小的有机物,又有极性较大的有机物,这就给选择吸附材料造成了一定的难度。吸油材料的种类有很多种,主要分为无机吸油材料、有机合成吸油材料、有机天然吸油材料等[3-5]。杜拴丽等[6]以丙烯酸酯为单体采用悬浮聚合法合成了多孔丙烯酸类吸油树脂。葛秀等[7]以玉米秸秆为基材采用悬浮聚合法制备了吸油树脂。吴奎等[8]利用甲基丙烯酸丁酯和苯乙烯两种单体为原料制备了自溶胀型高吸油树脂。熔喷聚丙烯非织造布由于其具有密度小、疏松多孔、亲水性差等特点被广泛应用到制备高吸油材料领域中[9-11]。制备吸油材料较为普遍的是通过接枝的方法将单一的亲油基团接枝到非织造布上,以提高其饱和吸附性及保油性[12-13]。接枝单一单体到非织造布上的方法,在一定程度上可以改进其吸附性能,但是对于成分较为复杂的原油其吸附性不够彻底,这样就很容易造成二次污染。接枝方法可分为化学接枝、等离子接枝、辐射接枝等。化学接枝工艺一般比较复杂,副产物较多、成本高;等离子体接枝的反应环境较为苛刻,必须在真空环境下进行,且接枝反应不好控制。辐射接枝最为常用的就是紫外接枝法,主要是利用紫外光辐照,诱发反应基材表面的接枝共聚。目前国内外采用紫外接枝技术将两种单体同时接枝到非织造布上以制备吸油材料的研究尚未见报道。本文采用两种单体复配进行接枝非织造布,接枝后的非织造布对原油的吸附性更为彻底、保油性更好。

1 试 验

1.1 材料及仪器

熔喷聚丙烯非织造布,500 g/m2,浙江金华非织造布有限公司;甲基丙烯酸丁酯,分析纯,溧阳市瑞普新材料有限公司;甲基丙烯酸十二酯,化学纯,溧阳市瑞普新材料有限公司;二苯甲酮、异丙醇,分析纯,济宁市旭力化工有限公司。

紫外辐射引发装置,自制;超声波清洗机,宁波新芝生物科技股份有限公司;Spectrum One-B型傅里叶转换红外光谱仪(FT-IR),美国铂金艾尔默仪器有限公司;KRUSS静滴接触角/界面张力测试仪,德国机械设备有限公司;TH-8102S伺服电脑式万能材料强力试验机,苏州拓博机械设备有限公司。

1.2 接枝改性熔喷聚丙烯非织造布的制备

将熔喷聚丙烯非织造布裁剪成一定尺寸,用无水乙醇浸泡2 h后清洗,烘干,称重备用。将一定体积配比的异丙醇和去离子水作为溶剂加入烧杯中(V1+V2=100 m L),然后加入一定量的光敏剂BP,鼓入氮气5 min以除去其中的氧气,再在超声波清洗机中振荡20 min,以使形成均匀稳定的溶液。

接着将非织造布、一定质量配比的BMA与LMA放入已形成稳定溶液的烧杯中,超声波振荡10 min以使单体与溶液混合均匀,然后置于波长为365 nm的紫外辐射引发装置一定时间取出,丙酮浸泡6 h以除去反应生成的均聚物及杂质,清水冲洗、70℃烘干、称重。

1.3 化学改性熔喷聚丙烯非织造布接枝率的计算

式(1)中:m0为接枝前试样的质量,g;m1为接枝后试样的质量,g。

1.4 FT-IR测试

将样品烘干至恒重,用Spectrum One-B型傅里叶转换红外光谱仪对样品进行分析。

1.5 改性后非织造布吸油性能的测试

将30 g原油加入包含50 g盐水(w=10%)的100 m L的烧杯中,然后将试样浸入装有原油的烧杯中,充分吸附后,在室温下160目筛网上自然滴落约5 min,使其不再滴油,称重,计算饱和吸附率。

式(2)中:m2为吸附前试样的质量,g;m3为吸附后试样的质量,g。

将吸附饱和的试样在800 r/min的离心机中离心1 min,称重,计算保油率:

式(3)中:ma为离心前试样对原油吸附的质量,g; mb为离心后试样对原油吸附的质量,g。

1.6 改性前后非织造布拒水接触角的测试

采用KRUSS静滴接触角/界面张力测试仪对接枝前后的非织造布进行测试。

1.7 改性前后非织造布力学性能的测试

参考GB/T 3923—1997《纺织品织物拉伸性能第一部分:断裂强力和断裂伸长率的测定》对接枝改性前后非织造布的断裂强力进行检测。

2 结果与讨论

2.1 接枝反应原理

PP为熔喷聚丙烯非织造布,M为甲基丙烯酸酯类单体,在紫外辐射条件下非织造布基材表面及单体上各自形成初始自由基,PP·、M·,然后引发形成接枝链PPM·,接着形成共聚物增长链PPMn·和PPMm·,最后形成接枝共聚物PPMn+m。根据此反应原理可以应用紫外辐射接枝技术将不同的单体进行质量配比共同接枝非织造布,以得到可以吸附极性较为复杂的有机物的吸附材料。

2.2 工艺路线的优化

影响非织造布接枝反应的因素很多,本文主要研究单体质量配比、异丙醇与去离子水体积比、辐照时间、光敏剂质量分数等对接枝率的影响。表1为L9(34)的正交试验设计表,表2为正交试验结果及分析表。

由表1可以看出,极值较大的为因素A与C,分别为15.53、15.19,可知因素A与因素C对接枝率的影响较大,B与D的影响较小。综合此正交试验及各方面因素,确定紫外接枝的最佳工艺条件为A3B3C2D1,即m(BMA)∶m(LMA)为4∶4,辐照时间90 min,V(异丙醇)∶V(去离子水)为1∶4,w(BP)为0.5%。因素A与C对接枝率的影响,在正交试验的基础上,通过单因素试验分别进行讨论。

表1 L9(34)正交试验设计表Tab.1 Level table of L9(34)orthogonal test

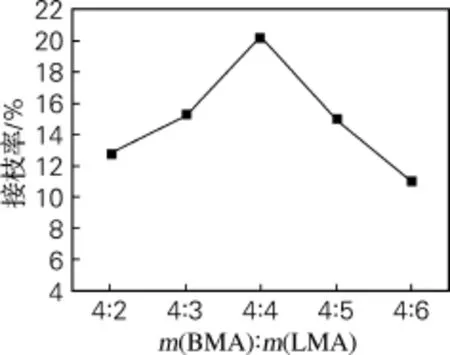

2.2.1 单体质量配比对接枝率的影响由正交试验可知单体质量配比的极值为15.53,对接枝率的影响最大。固定其他反应条件,辐照时间为90 min,V(异丙醇)∶V(去离子水)为1∶4,w(BP)为0.5%,研究单体质量配比的变化对接枝率的影响。图1为单体质量配比对接枝率的影响。由图1可知在m(BMA)∶m(LMA)小于4∶4时,接枝率随比值的增大而增大。两者比值为4∶4时,最大接枝率为20.26%。当单体质量配比大于4∶4时接枝率有所降低,这可能是因为质量配比较小时,单体上产生的自由基较少,向非织造布表面扩散的数量少,接枝率较低。随着两者质量配比的增大,两种单体都产生较多的自由基,与非织造布接枝反应的数量增多,使接枝率增大。但是过多的自由基也是不利于接枝的进行,主要是因为过多的自由基发生了自交联生成均聚物,附着在非织造布表面或反应溶液中,从而造成了反应体系黏度增大,阻碍了单体向非织造布扩散[14],导致整个反应的接枝率降低。

图1 BMA与LMA质量配比对接枝率的影响Fig.1 Effects of mass ratio of BMA and LMA on grafting rates

2.2.2 异丙醇与去离子水体积比对接枝率的影响

从正交试验结果分析可以看出,异丙醇与去离子水体积比的极值为15.19,对接枝率的影响仅次于单体质量配比。在其他反应条件m(BMA)∶m(LMA)为4∶4,辐照时间为90 min,w(BP)为0.5%,研究V(异丙醇)∶V(去离子水)的变化对接枝率的影响。图2为异丙醇与去离子水体积比对接枝率的影响。由图2可知,接枝率随溶剂中异丙醇含量的减少先增大后减小。这是因为醇的链转移系数大于水的链转移系数[15],非织造布表面在醇中的自由基浓度小于在水中的自由基浓度。水含量的增加加快了非织造布表面自由基与单体自由基接枝反应的速率,使接枝率增大。但异丙醇在一定的程度上可以对非织造布起到溶胀的作用[16],一定含量的异丙醇可以使非织造布纤维得到充分的溶胀以保证反应的顺利进行,在异丙醇含量过少时非织造布自由基与单体接触碰撞的机会减少,接枝率下降。

图2 异丙醇与去离子水体积比对接枝率的影响Fig.2 Effects of volume ratio of isopropanol and deionized water on grafting rates

2.3 红外光谱分析

图3为接枝改性前后熔喷聚丙烯非织造布的红外光谱图。由图3所示,1 460 cm-1是CH3基的不对称弯曲振动峰,1 380 cm-1是CH2基的对称弯曲振动峰,3 000~2 800 cm-1是饱和CH3、CH2、CH基的对称及不对称伸缩振动峰。接枝后,在聚丙烯非织造布红外谱图中,1 730~1 735 cm-1明显地出现了C=O伸缩振动峰,属于甲基丙烯酸酯类的特征峰,而接枝前并无此峰,则说明酯基被接枝到了非织造布上。同时在谱图中还可以看到接枝后,在733和720 cm-1处有较弱的峰值出现,分别是n=3及n>5时(CH2)n的吸收峰,说明两种单体同时被接枝到了非织造布上。

2.4 接枝率对饱和吸附性能的影响

图3 接枝前后聚丙烯非织造布红外谱图Fig.3 FT-IR spectra of original and grafted PP fiber

非织造布对原油的饱和吸附率与接枝率有密切的关系,不同的接枝率其饱和吸附率也不相同。图4为对接枝率对饱和吸附率的影响。由图4可知,随着接枝率的增大饱和吸附率也呈上升的趋势,然后趋于平缓。通过接枝将亲油基团酯基引入到非织造布上,使非织造布侧链上的酯基数目增多,在一定程度上改善了其空间结构。根据相似相溶原理,酯基为亲油基团更容易吸附有机大分子,从而提高了其吸附性。最大饱和吸附率达到18.16 g/g。

图4 接枝率对饱和吸附率的影响Fig.4 Effects of grafting rates on saturated adsorption rates

2.5 接枝率对保油性能的影响

非织造布接枝率大小可以影响到其保油率的大小,图5为接枝率对保油率的影响。由图5可知,保油率随接枝率的增大而增大,但在接枝率达到一定值后再增大,保油率几乎不变。这是因为在接枝之前非织造布主要依靠毛细作用进行吸附,受挤压容易漏油;而接枝后聚丙烯长链侧酯基数量增多,亲油基酯基对有机大分子有较好的亲和力,可以将有机大分子牢牢地握持吸附在非织造布表面,使保油率增大。但当非织造布纤维对有机大分子的握持达到最大时保油率基本保持不变,最大吸油率为16.20 g/g。

图5 接枝率对保油率的影响Fig.5 Effects of grafting rates on oil retention

2.6 接枝率对接触角的影响

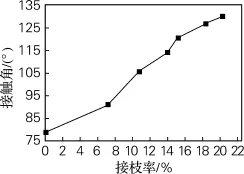

通过接枝将亲油基团接枝到非织造布,提高了非织造布的亲油疏水性能。图6为接枝率对接触角的影响。由图6可以看出,接触角随接枝率的增大而增大。接枝前非织造布的接触角为78.7°,随着接枝率的增大非织造布的表面达到了超疏水的状态,最大接触角上升为130.2°。

2.7 接枝前后非织造布力学性能的测试

对改性前及最大接枝率(20.26%)的非织造布进行强力测试。接枝前非织造布的断裂强力为45 N,断裂伸长率为15.0%;接枝后非织造布的断裂强力和断裂伸长率都得到了提高,分别为56 N和26.1%。这可能和紫外辐射时非织造布吸收了部分光源能量及酯基的引入有关。酯基主要是接枝在聚丙烯长链的侧链上,在非织造布上形成交联结构,增大了其弹性和韧性,从而使非织造布的抗拉强度增强。

图6 接枝率对接触角的影响Fig.6 Effects of grafting rates on the contacting angles

3 结 论

(1)采用紫外辐射法,以甲基丙烯酸丁酯和甲基丙烯酸十二酯两种单体质量配比,二苯甲酮为光敏剂,异丙醇和去离子水一定的体积比为溶剂,在一定的工艺条件下制备了接枝改性的熔喷聚丙烯非织造布吸油材料。该吸油材料可以将成分较复杂的原油吸附更为彻底。

(2)采用正交试验确定了最佳工艺条件,在正交试验的基础上进行单因素试验,得出最大接枝率为20.26%。

(3)所制备的吸油材料对原油的最大饱和吸附率为18.16 g/g,最大保油率为16.20 g/g。

(4)接枝后的非织造布亲油疏水性进一步增强,力学性能也得到了提高。

[1]刘生鹏,高秋.吸油材料的研究进展[J].武汉工程大学学报,2013,35(12):27-34.

[2]王文华,邱金泉,寇冠希,等.吸油材料在海洋溢油处理中的应用研究进展[J].化工新型材料,2013,41 (7):151-154.

[3]吴波,周美华.高吸油性树脂[J].现代塑料加工应用, 2006,18(2):62-64.

[4]宋娟,钱晓明,裴玉起,等.棉纤维吸油材料的研究进展[J].棉纺织技术,2014,42(2):79-82.

[5]黄胡阔,李范霞,高原,等.落叶松树皮改性制备生物质吸油材料的研究[J].现代化工,2011,31(1):275-278.

[6]杜拴丽,王通.丙烯酸酯类吸油树脂的研究[J].应用化工,2003,32(1):36-38.

[7]葛秀,谭凤芝.秸秆接枝丙烯酸丁酯制备吸油树脂[J].大连工业大学学报,2012,31(2):132-135.

[8]吴奎,禇效中,周守勇,等.聚甲基丙烯酸丁酯-苯乙烯高吸油树脂的制备及其吸油性能研究[J].高校化学工程学报,2013,27(1):76.

[9]凌昊,沈本贤,陈新忠.熔喷聚丙烯非织造布对不同原油的吸油效果[J].油气储运,2005,24(5):24-27.

[10]KATHASIVAM K,HARI M R H M.Adsorption kinetics and capacity of fatty acid-modified banana trunk fibers for oil in water[J].Water,Air,and Soil Pollution,2010,213(8):413-423.

[11]唐丽华,任婉婷,李鑫,等.低温等离子体亲水改性聚丙烯熔喷非织造布[J].纺织学报,2010,32(4):30-34.

[12]李绍宁,魏俊富,赵孔银,等.聚丙烯接枝丁酯吸油纤维的制备和表征[J].功能材料,2011,42(Z3):55-56.

[13]石艳锦,封严.甲基丙烯酸酯接枝改性熔喷聚丙烯非织造布制备及性能研究[J].化工新型材料,2013,41 (7):54-56.

[14]裴玉起,储胜利,齐智,等.紫外辐照法制备聚丙烯-丙烯酸酯接枝共聚吸油材料[J].天津工业大学学报,2012,31(6):10-13.

[15]袁峰.聚丙烯基吸油纤维的制备和性能研究[D].天津:天津工业大学,2008.

[16]李绍宁.辐射接枝制备新型功能化改性聚丙烯吸油纤维及其性能研究[D].天津:天津工业大学,2013.

Preparation of MBPP oil absorbing material using double monomers by UV grafting

WANG Dan, CUI Yongzhu, WANG Xiao, LYU Lihua

(School of Textiles and Materials Engineering,Dalian Polytechnic University,Dalian 116034,China)

A kind of modified melt-blown polypropylene non-woven fabrics with a wider range of adsorption polarity was prepared by UV grafting using two monomers of BMA and LMA as materials, MBPP as the substrate,BP as the photosensitizer,isopropanol and deionized water as the solvent. The molecular structure of the nonwoven was investigated by FT-IR.The optimum reaction conditions were determined by orthogonal test as follows:the mass ratio of BMA and LMA of 4∶4, radiation time of 90 min,BP mass concentration of 0.5%,the volume ratio of isopropanol and deionized water of 1∶4.The results showed that the saturated adsorption rate and retention of oil ratio were increased,while the mechanical properties and contacting angle of water repellent were improved.

oil absorption material;UV grafting;two monomers;melt-blown polypropylene non-woven

TS176.5

A

1674-1404(2017)01-0041-05

2015-04-13.

辽宁省高等学校优秀人才支持计划资助(LJQ2011055).

王丹(1989-),女,硕士研究生;通信作者:崔永珠(1965-),男,教授.

王丹,崔永珠,王晓,吕丽华.紫外接枝双单体制备熔喷聚丙烯非织造布吸油材料[J].大连工业大学学报,2017,36(1):41-45.

WANG Dan,CUI Yongzhu,WANG Xiao,LYU Lihua.Preparation of MBPP oil absorbing material using double monomers by UV grafting[J].Journal of Dalian Polytechnic University,2017,36(1):41-45.