1964年北京科学讨论会的初步研究

——以两篇中国粒子物理报告为例

张 辉 尹晓冬 段菲菲

(首都师范大学物理系,北京 100048)

1964年8月21~31日,北京科学讨论会隆重举行。这次大型国际学术会议,旨在联通新中国与亚洲、非洲、拉丁美洲及大洋洲的科技文化交流,从而打破美苏冷战持续升温所造成的学术壁垒(主要在自然科学和技术方面)。会议的主题为研讨“有关争取和维护民族独立,发展民族经济和文化,改善和提高人民生活的科学问题”[1]。会议的邀请得到了四大洲地区的积极响应,来自亚、非、拉及大洋洲共44个国家和地区的367位代表参加此次盛会,共收到了299篇论文,论题涉及自然科学和人文社会科学等各个领域,为各国就彼此科技发展水平增进了解,也为后来进一步的科技文化交流、协议奠定了基础。

讨论会的召开主要有国内外两方面的原因。首先,新中国力图冲破美苏科技封锁,在和全世界更广泛地建立联系的同时,塑造独立自主、不为附庸的社会主义国家形象。随着1959年中苏关系恶化,中国加强同亚、非、拉国家尤其是日本的科学交流的愿望就更为迫切。其次,世界科学工作者协会(以下简称“世界科协”)为了更有效地促进会员国之间的沟通与合作,继巴黎办事处、布拉格中心和印度中心后,于第24届执行理事会全体一致通过了在北京建立世界科协东亚区域中心的决议。世界科协“北京中心”的建立符合当时中国建立反帝统一战线的政治需求,并为中国日后举办国际科学交流活动提供了平台。[2]这内外两方面原因共同促成了1964年北京科学讨论会以及后续科学交流的相继展开。

关于讨论会的筹备与召开情况,一些评述性文章[3- 6]和几位亲历者的回忆与访谈[7- 9]已有一定的反映。本文在此基础上进一步挖掘史料,试图更为深入地叙述讨论会物理天文组的组织与召开情况,并以中国物理学家的两篇学术报告为中心,管窥本次讨论会整体的交流情况,揭示20世纪60年代初期在政治风云变幻下国际学术交流的特点,以及中国粒子物理学早期发展对当今的启示。

1 物理天文组的筹备与组织

1964年北京科学讨论会将收到的299篇论文按科目分为8个大组:理科、工科、农科、医科、政治法律、经济、哲学历史和教育语言文学,其下又分为27个小组,物理天文组即为理科组下辖的7个小组之一。大会从各国代表中每国各推选一名代表共同组成大会主席团,直接领导本次会议的学术活动,其成员多为各国代表团团长及官员。成立主席团后,成员倡议按照论文分组成立大会科学委员会和秘书处,负责本专业的论文宣读讨论和各项学术参观、交流活动。科学委员会成员由各国相关专业的科学家推选一人组成。论文报告会和学术讨论由各国代表轮流主持[4],突显本次学术会议公平民主的特点(图1)。

图1 毛泽东同党和国家领导人接见1964年北京科学讨论会主席团成员和参加这次讨论会的全体科学家(1964年8月23日)[10]

物理天文分组有来自11个国家的16位外国代表参加,他们是克里斯琴森*克里斯琴森(Wibur Noman Christiansen),澳大利亚天文学家,1959年当选为澳大利亚科学院院士,1996年当选为中国科学院外籍院士。(澳大利亚),吴山达昂(缅甸),西瓦倍西夫人(印尼),阿比德(伊拉克),坂田昌一*坂田昌一(1911~1970),日本理论物理学家,提出“双介子理论”(1942)和“坂田模型”(1955)。、有山兼孝*有山兼孝 (1904~1992),日本物理学家,1977年任日中科学技术交流协会会长。、町田茂、永田忍、森田右(皆为日本),纳萨尔(黎巴嫩),普拉特漠、约希(尼泊尔),詹逊(新西兰),胡塞恩(巴基斯坦)、阮簧芳(越南),阿伊达拉(马里)。我国参加讨论的人员共有21人,分别是来自中国科学院原子能研究所的朱洪元、何泽慧*朱洪元和何泽慧是代表。、肖健、杨桢、何祚庥、汪容、于敏、力一,物理研究所的洪朝生、李荫远、吴锡九、郝柏林、于淥,地球物理研究所的周志文,数学研究所的戴元本,声学研究所的汪德昭,以及来自北京大学的高崇寿、胡宁、孙洁和北京天文台的王绶绾、吴怀伟。

物理天文小组宣读了外国物理学论文10篇及天文学1篇,中国物理学论文7篇及天文学1篇,另有1篇书面论文*即北京科学讨论会日本物理学实行委员会核潜艇小组的《原子科学家在反对核潜艇运动中的作用》。。在会议期间共举行了7场报告会,5次讨论会,2次专业座谈,以及2次少数人参加的哲学方法讨论会,还组织参观了中国科学院物理研究所,北京大学物理系和技术物理系,中国科学院原子能研究所一部和二部等研究机构和高校。大会闭幕后,在9月1日又举行了一次座谈会,讨论大会之后进一步加强交流合作的相关事宜。

中国作为这次科学讨论会的东道主,力求在会上展现最为优秀的科研成果,因此在报告论文的选择上规定了严格标准。中国代表团*由以张劲夫为组长,张致祥、范长江为副组长的12人组成,直接负责代表团参与讨论会的各项事宜。领导小组在会议的筹备阶段就提出了对中国方面论文选拔的基本原则:

北京科学讨论会的论文分为两类,一是社会科学论文,一是自然科学论文。社会科学论文由中宣部和中国科学院哲学社会科学部负责准备,自然科学论文方面,除全面的专题报告由全国科协负责准备外,一切学术论文由各部学会负责准备。已发表过的论文,凡是在国外学术会议或在对外交换的学报上发表过的论文不能再提到科学讨论会上原文宣读。但若经过系统分析并有新的创造性内容,则可引用已发表过的成果。另外,凡在国内学术会议或年会上宣读过或是在国内发行(不出国)的学报上发表过的论文均可以采用。论文水平要高,宁缺毋滥。但又要照顾亚、非、拉地区的科学水平。也要针对地区的特点,做到既保持学术论文的规格,又能注意论文的主要精神能使各国科学家都能理解。论文字数:一般论文本文不超过一万字,论文摘要要求在五百至一千字。1月15日以前要求各学会把初步考虑好的论文题目报送给科协。[11]

中国的论文选拔工作是从1963年年底开始的,当时就对论文的内容、篇幅、 提交日期等都做了具体要求。基于以上原则,在物理学方面,据戴元本和高崇寿的回忆,通过物理学界同行评议,最初确定的报告有两个。首先确定的是来自中国科学院数学研究所戴元本的《高度奇异位势和一类非定域位势的Regge极点》,因其最锲合当时粒子物理学的国际研究热点。之后在筹备过程中得知坂田昌一要作为日本代表团团长出席会议,因其关于对称性的研究在国际上享有盛誉,作为响应中国方面则安排了北京大学物理系高崇寿的《SU(3)群八重态理论和强相互作用粒子的分类》*据尹晓冬等于2012年8月25日对戴元本的访谈,及2014年1月17日对高崇寿的访谈。。在讨论会开始之前又增加了5个来自原子能研究所的报告,分别是《应用飞行时间方法测量快中子散射能谱》、《高能宇宙线粒子与石蜡核作用的角分布》、《原子核在短程力作用下的相干效应》、《C12(d,P)C13,Ca40(d,P)Ca41基态削裂反应》和《原子束仪》,因而中国在物理学方面一共提交了7个报告。

2 中方报告概况及国内外相关研究背景

20世纪五六十年代基本粒子理论是世界物理学研究的风尚,中国国内的研究重镇正是中国科学院原子能研究所、数学研究所以及北京大学物理系([12],100页),所选的7篇报告正出自三家,代表了不同研究方向的国内最高水平,其中前两篇报告尤其和世界粒子理论研究的前沿接轨,引起了与会代表的广泛热议。

回顾世界粒子物理学的发展,20世纪40年代末量子电动力学(以下简称QED)的成功为粒子物理学家带来了一时的兴奋,但很快粒子物理即陷入新的窘境中。在弱相互作用方面,曾在解决QED诸多问题中大获成功的重正化(Renormalization)方法*用一些物理量(质量、电荷)重新解释量子场论中无穷大量的方法,使理论计算得以顺利进行。是否具有可重正化性(Renormalizability)后来成为物理理论成功与否的基本判据。在四费米子理论 (four-fermion theory)*四费米子作用理论认为,弱相互作用是弱流与弱流的直接相互作用。每一个弱流由正反两个费米子构成,因此是四个费米子的相互作用。中宣告失效,后者在最低级近似下并无问题,但一推进到下一级近似就会遇到无法消除的无穷大,因而无法描述高能物理。强相互作用方面,早在1935年便已提出的汤川理论 (Yukawa theory)*即汤川型耦合,1935年由汤川秀树提出。描述的是玻色场和费米流之间的相互作用。虽然可重正化,但由于相互作用很强,微扰理论变得毫无用处,因此无法用来做任何现实的计算,之后类似的强相互作用量子场论也尽皆如此,([13],5页)既无法进行可靠的定量预测也无法对实验数据做出有效解释。(图2)

因此,在20世纪50年代中期,场论方法用于处理弱相互作用和强相互作用都不被看好([14],56页),相较之下,强相互作用因为基本理论的缺失,危机显得更为深重。*直到20世纪70年代量子色动力学(QCD)的建立,才能更根本地理解强相互作用。

图2 20世纪50年代基本粒子物理学的困境

出于不同的应对策略,理论物理学家大致分为两派,即径向物理学家 (radial physicists) 和角向物理学家 (azimuthal physicists)。前者主攻强相互作用动力学,很少涉及弱相互作用。这一阵营中一些物理学家试图只运用普遍原理来构建理论,色散关系及 Regge 极点展开是颇为热门的尝试。他们希望最终能为强相互作用构建一个完全脱离量子场论的纯 S 矩阵理论。后者则相对谨慎,他们的原则是不试图去理解强相互作用的动力学,而是转向对称性原理。([13],6页)戴元本关于Regge极点的理论探索和高崇寿关于SU(3)群八重态理论的拓展研究分别对应这两派世界主流的研究方向(详下)。

其余5篇报告皆来自原子能研究所(前身是于1950年成立的中国科学院近代物理研究所)*中国科学院近代物理研究所于1950年5月19日成立,由原南京中央研究院物理研究所原子核物理部分与北平研究院原子学研究所合并而成。。1956年4月《1956—1967年全国科学技术发展远景规划》把原子能和平利用列为全国六大重点科研任务之一,同时在原子能科学发展规划中明确了除了要建造重水反应堆和回旋加速器外,还应该在低能核物理、宇宙线、高能物理、放射化学、辐射化学、同位素制备等研究领域中作一些安排的目标。1958年7月1日,经二机部和中国科学院批准,近代物理研究所正式更名为“中国科学院原子能研究所”。原子能研究所在1958~1959年间,先后在中子飞行时间谱仪、电子直线加速器、核潜艇动力堆、受控核聚变、基本粒子等领域的研究中有所突破,取得了一系列的重要成果。[15]

正当原子能研究所准备进一步开展原子能科学研究的时候,中苏两国关系急转直下,1959~1960年苏联停止对中国的科学援助*1959年苏联拒绝向中国提供原子弹教学模型和技术材料,1960年将在中国的全部苏联专家撤回,当时正在进行的项目都被迫中断了。。在这一段艰难时期,原子能研究所虽然将重点放在了与原子弹有关的研究工作上,但仍没有松懈基础研究,在力所能及的条件下也做出了一些成绩。1963年建成并投入使用了2.5兆电子伏的质子静电加速器,同时所里自行研制的30兆电子伏电子直线加速器也于同年正式建成,这两项工作为核物理工作创造了良好的实验条件。在宇宙线方面,由张文裕倡议、肖健具体负责的大云雾室也于1965年顺利建成,成为了当时世界上为数不多的最先进的宇宙线高山实验室之一。在中子物理方面,在毫米微秒(3~5毫微秒)脉冲束型飞行时间谱仪的建立后,在若干核上进行了中子散射能谱测量,这项工作能达到的精度接近当时的国际水平。原子能研究所为本次讨论会准备的5篇报告即大致涵盖了这些方面的成绩与经验。

其中,分别由肖健和姜承烈报告的《宇宙射线粒子与石蜡核作用的角分布》和《C12(d,p),C13,Ca40(d,p)Ca41基态削列反应》以及戴元本和高崇寿的研究得到坂田昌一的高度赞扬,称之为“涉及当前国际物理学界研究的尖端问题,而且达到了国际第一流的水平”[16]。宇宙射线方面的研究作为原子能研究所建所初期就确定为四大方向之一,即使在承担两弹任务的时期,相关项目亦未停止。肖健于 1944年从西南联合大学物理系毕业后,前往美国加州理工学院研究院物理系学习,师从诺贝尔奖得主安德森(C. D. Anderson,1905~1991),参与了用磁云室在海拔24米和3200米搜寻奇异粒子的研究*分别找到6个和24个,并初步测出它们的质量和寿命。。1948年肖健获得硕士学位后留校任助教。1950年肖健回国到原子能研究所(当时还是近代物理研究所)从事宇宙线粒子的物理研究工作。讨论会报告的是肖健带领况浩怀和王世伟等研究的新近成果。

1955年巴特勒(C. Butler,1922~1999)利用削裂反应理论在解释(d,P)和(d,n)反应角分布方面获得了很大成功,引起以此法研究核能谱的风尚。原子能研究所的毛振麟、姜承烈、余泮水、梁文学、程业浩等在赵忠尧的带领下也开始关于削裂反应理论的研究,《C12(d,p),C13,Ca40(d,p)Ca41的基态削列反应》是他们当时最新成果,以姜承烈为代表在讨论会报告。

3 戴元本对雷其极点(Regge Pole)的研究

戴元本,1928年生于江苏南京,1952年本科毕业于南京大学物理系,后执教于南京工学院,1958年考入中国科学院数学研究所,在理论物理研究室主任张宗燧*张宗燧(1915~1969),中国科学院院士,理论物理学家。门下攻读研究生,成为其真正意义上的第一个弟子*严格来说张宗燧招收的第一个研究生是于敏(1926~),但不久即因张宗燧生病转入胡宁门下。,1961年毕业后即留所从事科研工作。张宗燧早年留学英国剑桥大学,师从福勒(Ralph Fowler),主攻统计物理,后在玻尔(Niels Bohr)、泡利(Wolfgang E. Pauli)、狄拉克(Paul Dirac)等量子力学大师的影响下进行量子场论研究([17],343页),其利用高超的数学技巧解析物理理论问题的学术风格对戴元本产生了很深的影响。然而在科研选题方面,戴元本却与导师大异其趣,没有紧跟其进行微扰展开的解析性和色散关系方面的研究,而是选择了雷其极点(Regge Pole)这个当时国际理论粒子物理的研究热点。认识到关于雷其极点的研究对数学功底要求很高且需要大量计算,戴元本找到了同在数学所的周龙骧*周龙骧(1938~),中国计算机软件专家。进行合作研究,后者在早年求学阶段即表现出了很高的数学天分。自 1963 年至 1965 年,两人先后在《物理学报》和《中国科学》上合作发表了有关雷其极点的十几篇文章,并由戴元本在 1964 年北京讨论会上将他们的研究成果进行报告。

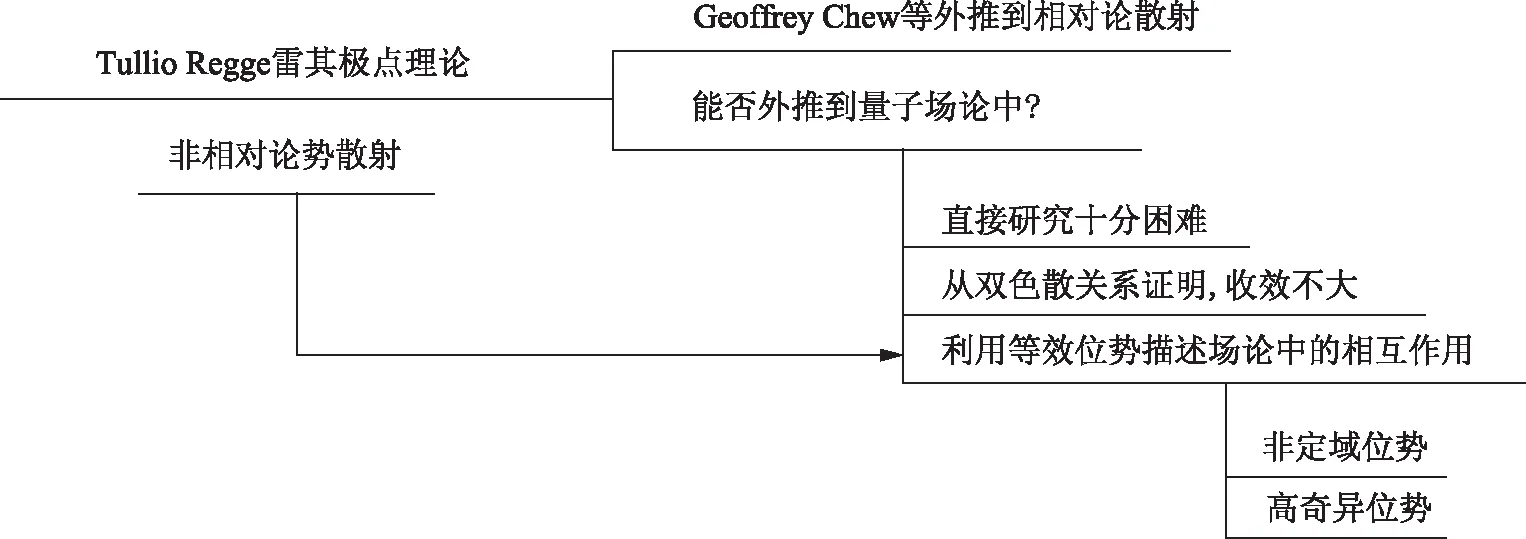

所谓雷其极点是源于图利奥·雷吉(Tullio Regge)*图利奥·雷吉(1931~2014),意大利理论物理学家。在1959年发表的一篇处理非相对论势散射的论文,他通过研究发现了势散射振幅对角动量的解析性质,某些极点的位置可以表征能量函数的变化,亦即雷其极点决定了低能振幅在动量传递趋于无穷大时的渐近行为[18],从而“找到了能够成功描述用其它模型不能表示的量子力学特性的数学工具。”[19]其研究甫一面世,雷其极点就成为了理论物理研究中的热点问题,其重要意义在于粒子物理学对散射辐射场描写的突破。20世纪50年代,一些物理学家认识到某些量子力学特性,既不能用衍射模型也不能用半经典近似描写,虽然在某些散射过程的光学模型参数化的方式里隐含着这些特性,但是还需要以更加确切的方式来描述它们。雷其极点理论不仅对某些弹性散射数据的解释有帮助,而且对非弹性(转移)反应和反应机制本身的了解也很有裨益。该理论使深入研究散射辐射场成为可能,同时也拓宽了物理学家的研究视野。Geoffrey Foucar Chew*Geoffrey Foucar Chew(1924~),美国理论物理学家。和Steven C. Frautschi*Steven C. Frautschi(1933~),美国理论物理学家。对将雷其极点理论外推到相对论散射进行尝试,提出粒子陷入雷其直线轨迹具有相应于角动量为整数和半整数值的特定的状态。[20]戴元本则聚焦高奇异位势及非定域位势的雷其极点的方向,与周龙骧合作研究,得出了在高奇异位势下由于雷杰极点的分布不同而导致散射振幅高能渐近行为不同的结论。[21]

雷其极点最初的启示源自位势,这与量子力学里的位势散射可以建立一定的联系,而要研究场论中散射振幅的渐近行为必须从一个更加具体的理论出发。戴元本等人想到研究微扰理论振幅的渐近性质是一个途径,此外由于很大一类场论中的相互作用可以用一个等效的位势来代替,这样对位势散射就可以做更细致的研究,这对了解场论来说有积极的意义。一般来说,等效位势是非定域而且与能量相关,但是非定域位势除可分离的情形之外在当时国内外乏人问津,所以戴元本立即确定了这一研究方向。(图3)

图3 戴元本对雷其极点的研究起源

戴元本报告后与会代表展开了讨论,尤其是中日两国的物理学家针对这一研究展开热议。町田茂首先提出了质疑,他表示如果按照报告中所提到的研究的位势是有高度奇异性的,一旦这种奇异性是吸引力的话,那么会出现塌陷的情况,至于后面的所谓雷其极点描述也就没有什么意义了。戴元本当即回应,他们所做研究工作是基于排斥力的,所以不适用于吸引力那种塌陷的情况*据2012年8月25日尹晓冬等对戴元本访谈。。为了更好地进行国际交流,戴元本用英文报告,会后的讨论则是由戴元本用中文,由胡宁*胡宁(1916~1997),中国科学院院士,著名理论物理学家。用英文来翻译。胡宁对戴元本的工作比较了解,在翻译的时候对戴元本的回答做了补充说明*据2012年8月25日尹晓冬等对戴元本访谈。。此外,坂田昌一提出雷其极点的工作的意义问题。本来是针对戴元本发问,但由于这是一个大问题,最后大家便一起参与讨论。坂田昌一认为,虽然从当时的国际情况来看雷其极点还是一个热点问题,而且戴元本等人的工作也达到了雷其极点研究的国际水平,非常有意义,但是从长远的角度来看,他并不赞成这个研究方向,他认为这个方向以后的发展空间不是很大*据2012年8月25日尹晓冬等对戴元本访谈。。这一看法颇有见地也足够坦诚,戴元本也表示赞同。从之后的研究情况上来看,无论是在国际上还是中国,在雷其极点这个总的研究方向上的收获并不是很大。

即便雷其极点之后的发展前景黯淡,戴元本等人的研究成果在当时的确具有高水平。纵然当时中国的科研环境与国际交流相对闭塞,科研成果很难被外国学者看到,戴元本等人的工作还是得到了一些外国学者的响应和认可。1964年美国物理学家牛顿(R. G. Newton)在其研究非相对论量子力学的专著[26],以及1975年美国匹兹堡大学的物理学家在进行计算低能原子散射的工作中都引用了戴元本发表在《中国科学》上的文章[27]。在处理强吸引力情况下的原子散射问题时,虽然和戴元本等人研究的排斥力情况不同,但是他们研究的也是奇异位势的情况,因而采用了戴元本的计算方法。当时中国学者的研究成果能够得到外国学者的引用是很少见的,这可以证明戴元本等人研究成果的影响力。

4 高崇寿对粒子对称性的研究

高崇寿,1934年出生于北京,1953年进入北京大学物理系物理专业学习,1958年毕业后留在北京大学任教,1960年4月担任北京大学物理系理论物理教研室副主任*北京大学物理系理论物理教研室成立于1953年,是1984年成立的北京大学理论物理研究所的前身。当时理论物理教研室主任是王竹溪教授,高崇寿主要协助王竹溪领导和组织理论物理方面的教学和科研。。当时的理论物理研究室主要有四个研究方向:由室主任王竹溪*王竹溪(1911~1983),物理学家、教育家,中国热力学统计物理研究开拓者。领导的热力学和统计物理理论研究,由杨立铭*杨立铭(1919~),理论物理学家,中国科学院院士。领导的原子核结构理论研究,由褚圣麟*褚圣麟(1905~2002),物理学家、教育家。领导的宇宙线物理研究,以及由胡宁和周光召*周光召(1929~),理论物理学家,“两弹元勋”获得者,中国科学院院士。1987~1997年担任中国科学院院长。领导的基本粒子理论和量子场论方面的研究。在基本粒子研究方面,1959年以后的主要研究方向为基本粒子的弱相互作用理论、强相互作用动力学的解析理论、雷其极点理论、基本粒子的对称性和分类、强相互作用动力学和强子结构理论等[28]。

物理学家早已注意到自然界的对称性,例如时间、空间对称性等,直到诺特定理(Noether’s theorem)*理论物理的中心结果之一,表达了连续对称性和守恒定律的一一对应。提出后,使得对称性与守恒定律联系在一起。到20世纪60年代已知的对称性原理有很多种,尽管大多是近似性的,例如1936年发现的的同位旋对称性*中子和质子除具有电荷不同外其他性质都相同,因此去除电磁相互作用后具有变换不变性,即同位旋SU(2)对称性。更广泛的,所谓同位旋对称性,即强相互作用在同位旋空间(一种抽象的三维欧氏空间)中的转动下具有不变性。。随着20世纪中叶一批具有1/2自旋的重子被确认,证明了同位旋是对所有强相互作用粒子分类的一种成功指导,但一些特殊的多重态的存在和重子态的质量仍然无法有效解释[29]。坂田昌一于1955年提出坂田模型,认为所有的强子都由P、n、Λ及其反粒子构成。1959年,小川修三等日本物理学家在此基础上提出SU(3)群作为强相互作用粒子的对称性,将P、n、Λ安排成为一个三重表示*与SU(2)对称性相类似,在一个由一定数量的基础粒子所组成的复合粒子中把一些粒子如P (质子)换成n (中子)或Λ超子, 所得到的新复合粒子和原来的粒子的性质也将是大致相同。这样在三种基础粒子的相互交换下的不变性质, 称为SU(3)对称性。。π、K和一个当时尚未发现的第八个介子(现称为η)都由P、n、Λ及其反粒子构成组成,形成一个八重态[29]。坂田模型及其后续升级版本可以对介子进行分类,解释介子的质量、自旋、宇称等性质,但在用于解释其他类型重子时并不成功[30]。

默里·盖尔曼(Murray Gell-Mann)*Murray Gell-Mann(1929~),美国物理学家,1969年因其对基本粒子的分类及其相互作用的研究获得诺贝尔物理学奖。多年探索包含同位旋且可以将重子统一的更高对称性,终于在1961年提出八重法(Eightfold Way)*Eightfold Way是用于对强子进行分类的么正对称性方案。1962年以色列物理学家尼曼(Y. Ne’emann)也独立地提出了八重法。。盖尔曼不再将P、n、Λ视为基本粒子,而是将它们与三个Σ超子,两个Ξ超子共同构成一个“超多重态”,认为SU(3)八重态是表示自旋为1/2的态N、Λ、Σ、Ξ的最佳途径[31]。1962年盖尔曼根据SU(3)群的一个表示所填充的十重态和质量公式,在欧洲核子研究中心的会议上预言了电荷数为-1、奇异数为-3、自旋为3/2的Ω-粒子的存在,并给出其质量和衰变模式。1964年Ω-粒子被实验发现,验证了理论预言,有力地支持了SU(3)八重态理论。1964年盖尔曼在坂田模型和八重法基础上进一步提出了夸克模型。

1962年高崇寿开始跟随周光召进行粒子理论的研究*据2014年1月17日尹晓冬等对高崇寿的访谈可知,高崇寿是在周光召的指导下做研究,但并不是周光召的学生,而是胡宁的学生。,首先从研究强子的对称性理论和强子的分类开始,对当时新发现的强子的性质进行系统的分析。高崇寿在1963~1964年间提出了赝标介子*自旋宇称Jp=0-的一类介子,π、κ、η等皆是。和矢量介子*自旋宇称Jp=1-的一类介子,ρ、ω、φ等皆是。质量之间的平方等距关系,从这个关系可以推广出介子的质量分裂参数与自旋宇称无关,并以此为据对已发现的大量介子在SU(3)八重法理论的基础上进行分类,这个平方等距关系对以后探索强子结构模型的动力机理提供了重要启示[32]。

最后高崇寿总结出以下几点结论:首先,几乎所有介子都能按SU(3)群分类;其次,在讨论介子的时候b=常数时很好成立;第三,可能存在两类介子具有相同的自旋宇称,它们相互的距离*对于赝标介子和矢量介子,在实验误差范围内,这两个“距离”完全相等。是普适常数d=0.918(BeV);最后,重子情况复杂,尚不能做出肯定结论。(图4)

图4 高崇寿关于SU(3)群八重态理论的研究

北京科学讨论会上高崇寿用中文作了报告,由胡宁翻译成英文*据2014年1月17日尹晓冬等对高崇寿的访谈。。包括坂田昌一在内的日本物理学家听得都非常认真,报告引起了不小反响。除了坂田昌一以外*据2014年1月17日尹晓冬等对高崇寿的访谈,坂田昌一苦于英语不佳,只能用日语交流,所以不方便发言。,几位日本年轻学者都发表了自己的意见,认为高崇寿的报告水平很高,坦言跟日本的研究水平不分伯仲。另据关洪的文章,“胡宁先生还同我们讲过,当他那次同坂田见面的时候,坂田还固守着他原来的模型, 对我们已经在SU(3)群‘八重法’和夸克模型的方向上做研究感到十分吃惊。”([12],101页)

高崇寿对SU(3)群八重态的实验研究是在盖尔曼等人研究成果的基础上对国际前沿理论进行消化吸收,并将之应用于新发现的介子共振态分类,验证理论的同时在一些个别问题上予以拓展完善,从而取得了较大成就。当然,他的成功是和其团队通力协作积极进取的学术氛围分不开的,在1963年前后大约一年半的时间里,北京大学基本粒子理论组十二三个研究人员(包括研究生)发表或准备发表30多篇论文,大多集中在基本粒子对称性和内部结构方面[30],这一数字也令坂田昌一乃至世界同侪颇感吃惊。

5 学术交流

报告宣读和讨论之外,物理天文组的与会代表还参观了中国科学院物理研究所、北京大学物理系和技术物理系、中国科学院原子能研究所。

在小组的专业参观中,日本物理学家坂田昌一和有山兼孝都是第二次访问中国*坂田昌一1956年5月首次访华,有山兼孝1957年5~6月首次访华。,多次感叹八年来中国科学的快速发展,尤其是看到了许多重要仪器都是中国自制的更是给予了高度赞扬。日本代表团有61位不同领域的专家参加本次讨论会,坂田昌一任团长,在不同场合多次盛赞讨论会召开的意义*后在日本《自然》杂志发表《北京科学会议的意义》一文。和取得的成绩,坚决支持中国反帝反修反殖民的立场,并主张将之贯彻到学术研究内部[35]。特别是毛泽东“物质无限可分”思想和坂田昌一“基本粒子可分”的思想产生共鸣,在讨论会期间更是激向高潮, 促成了“北京基本粒子组”的成立。“北京基本粒子组”放眼国际前沿的粒子物理问题,在不足两年的时间里建立了强子结构的“层子模型”。[36]尼泊尔的约希在参观原子能研究所后说,他参观过印度孟买的一个原子核研究所,规模大小差不多,不过印度的仪器是美国和英国造的;在看到原子能所自制的乳胶后,约希还表示尼泊尔是一个高山国家,适宜做宇宙线研究,希望原子能所能在仪器和材料上帮助他们。

在物理天文小组的学术活动结束后,日本物理学家与中国物理学家就以后的中日学术交流问题进行了协商。日方提出想了解中国原子能方面的研究情况,包括研究机构、设备、人员等,森田右在这个问题上询问得特别仔细,永田忍表示他们想回到日本后向日本原子核物理学界介绍中国的情况,以便后续的交流与合作。事实上日本科技界早在20世纪50年代就开始了和中国的科学交流与合作,通过这次讨论会的延续,两国对一些具体的学术交流问题进行了协商,最终达成了五点合作共识。其中,继续互派大型的物理学家代表团访问双方毫无异议,得到了特别强调。

除了日本物理学家外,其他国家的学者也纷纷表示想在自己国内开展一些与中国和日本研究方向一致的工作,但是就开展条件和资金来说还是存在很多困难。越南代表阮璜芳表示希望中国派专家帮助越南建立综合性的物理研究所。一位来自非洲的代表说他本人在法国学习了8年物理,本想回国后继续做科研,但是缺乏实验条件,而且也没有相应的研究机构和团队,最后只能在一家学校担任校长。可见当时在亚、非地区大部分国家是缺乏科研条件的。

此外,各国之间的科学资料交换和共享也成为了会议的一大亮点。各国代表对这一点都很满意,他们认为在会上的学术交流毕竟是有限的,有了后续学术资料的互换,可以及时了解各国的研究状况,以便在以后的研究中可以有进一步的交流与合作。在物理学方面,外国代表和中国科学院原子能研究所、物理研究所及北京大学等科研机构进行了许多的学术资料交换和共享,其中包括中国出版的《原子物理学》、《场的量子理论》、《原子能论文集》、1964年《物理学报》等文献资料,还有计数管、荧光板、乳胶探测仪、晶体三极管、光谱纯碳电极等实验仪器和材料。

6 结 语

1964年北京科学讨论会是新中国成立后举办的重大国际学术会议,虽然被赋予了反对帝国主义和殖民主义的政治内涵,负载了当时中国的内外政策和意识形态[7],所邀请的国家也以政治认同为首要标准,但是作为科学讨论会,又因经过精心筹备和积极活动,还是取得了多方面收获。

在沟通国际科学交流方面,讨论会在很大程度上增进了与会各国的学术交流,帮助了亚、非的科技落后国家,极大地鼓舞了国内科技界士气的同时,也在世界人民面前树立了中国科技发展的崭新面貌,为后续的科技研发与交流协作打下基础。讨论会结束的同时,在北京成立了四大洲科学通讯联络组。在之后的两年中*由于1966年“文化大革命”的爆发,北京的四大洲科学通讯联络组被撤销,相关工作转由日本方面负责,以至于计划1968年召开的第二次北京科学讨论会几经延期,终至搁浅。,联络组对各国科学界的沟通发挥了重要作用,使相关学术刊物得以及时出版和交换。更重要的是这次讨论会直接促成了1966年7月23日至31日北京暑期物理讨论会的召开,其声势与影响堪比1964年的第二次四大洲科学盛会。

通过讨论会中的物理报告,可看出新中国成立最初的十几年,中国物理学家们在政治运动风云变幻的年代,不畏基础薄弱的现状,艰苦奋斗,勇闯世界前沿,让邻邦惊叹,为后继者在更大的压力和挑战面前树立了学术传统,也积聚了精神力量。戴元本和高崇寿分别作为中国当代粒子物理大师张宗燧和胡宁的嫡传弟子,正是从这次讨论会崭露头角,继而成长为中国粒子物理学承上启下的中坚力量,对于“文革”十年浩劫后第三代粒子物理学家的培养功不可没([17],329~342页)。戴元本等对雷其极点的研究曾一度与世界接轨,证明了中国的学术水准;高崇寿等对粒子对称性的研究也为后来层子模型的攻坚奠定了实验基础。二者的成功表明,20世纪五十六年代中国粒子物理学界对世界先进粒子理论和前沿热点问题具有敏锐的嗅觉,可以迅速做出反应,消化吸纳并应用于具体问题的研究中,也取得了一定成果,甚至于对某些理论的细节进行完善与拓展。

然而,正当中国粒子物理学意欲扶摇直上时,十年“文革”动荡却残酷地斩断其羽翼*“文革”期间中国粒子物理研究大多停滞,1969年粒子物理学家张宗燧含冤自杀。随着20世纪70年代量子色动力学的完善,层子模型已无用武之地。。时间不可倒流,历史不容假设,唏嘘凭吊之余,将目光拉至50年后的今天,我们更应该从历史中汲取成功的经验和振奋的力量,警醒根固的暗礁和涌动的潜流,勇于挑战世界科技难题,敢于响应时代的机遇,担负起科技大国所应扮演的角色与责任。

附录

理组物理天文小组的论文报告目录

致谢特别感谢戴元本院士和高崇寿教授接受我们的访谈,以及对我们工作所给予的大力支持。

1 亚非拉和大洋洲二十二国科学家在京举行筹备会决定明年在北京举行科学讨论会 各国科学家将紧密团结促进这些地区科学文化事业的发展[N]. 人民日报, 1963- 10- 01: 4.

2 成立“北京中心”和举行1964年北京科学讨论会的经过[R]. 1965年3月. 北京: 中国科学技术协会档案, G58- 015- 0062- 0016.

3 1964年北京科学讨论会[J]. 金属学报, 1964, 7(4): 453~454.

4 土木工程学报编辑部. 世界科学史上的空前盛举——一九六四年北京科学讨论会[J]. 土木工程学报, 1964, (5): 3~4.

5 陈翰伯. 世界科学史的光辉篇章[J]. 世界知识, 1964, (18): 12~15.

6 第一次举办的国际科学讨论会[J]. 科技潮, 2002, (8): 33.

7 熊卫民. 在科学与政治之间: 1964年的北京科学讨论会 薛攀皋先生访谈录[J]. 科学文化评论, 2008, (2): 58~70 .

8 张九辰. 希夏邦马峰考察与“北京科学讨论会”——施雅风院士访谈录[J]. 中国科技史杂志, 2007: 28(2): 165~172 .

9 顾迈男. 访建筑史学宗师梁思成——回顾我的记者生涯(二)[J]. 新闻爱好者, 2007, (3): 5.

10 毛泽东主席同党和国家其他领导人 接见北京科学讨论会的全体科学家[N] . 人民日报, 1964- 08- 24: 1 .

11 世界科协北京中心工作简报(第3期). 1963年12月. 北京: 中国科学技术协会档案, G58- 015- 0096- 0001.

12 关洪. 层子模型前后——关于声称以马克思主义哲学指导物理学研究的一个案例分析[J]. 自然辩证法通讯, 2006, 25(2): 97~103, 85, 112.

13 Weinberg S. The making of the Standard Model[J].TheEuropeanPhysicalJournalC-ParticlesandFields, (2004), 34: 5~13.

14 Pickering A. 构建夸克——粒子物理学的社会学史[M]. 王文浩, 译. 湖南: 湖南科学技术出版社, 2012.

15 中国原子能科学研究院. 中国原子能科学研究院简史1950—2010[M]. 北京: 原子能出版社, 2010. 4~36.

16 新科学的起点——坂田昌一教授谈北京科学讨论会[N]. 人民日报, 1964- 08- 30: 3.

17 胡化凯, 丁兆君, 陈崇斌, 等. 当代中国物理学家学术谱系[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2016.

18 Regge T. Introduction to complex angular momentum[J].IlNuovoCimentoSeries10, 1959, 32: 951.

19 W·内伦堡, H·A·魏登米勒. 重离子碰撞理论导论[M]. 郑春开, 译. 北京: 原子能出版社, 1982. 136.

20 Chew G F, Frautschi S C. Principle of Equivalence for all Strongly Interacting Particles within the S-Matrix Framework[J].PhysicalReviewLetters, 1961, 7 (10): 394~397.

21 朱重远. 认认真真做学问, 实实在在做贡献——我所知道的戴元本先生[J]. 物理, 37(5): 349.

22 Dai Yuan-ben. The Regge behavior of the scattering amplitude for a highly singular potential[J].ScienceinChina, 1963, 9: 1396.

23 Limic N. Theory of scattering on highly singular potentials[J].NuovoCimento, 1962, 26: 581.

24 Challifour J, Eden R J. Regge poles and branch cuts for potential scattering[J].JournalofMathematicalPhysics, 1963, 4: 359.

25 戴元本. 高度奇异位势和一类非定域位势的Regge行为[C]//一九六四年北京科学讨论会论文集6 物理学部分. 北京: 北京科学讨论会, 1964.

26 Newton R G.TheComplexJ-Plane:Complexangularmomentuminnon-relativisticquantumscatteringtheory[M]. New York: W. A. Benjamin, 1964.

27 Sukumar C V, Lin S L, Bardsley J N. Regge poles and the Waston-Sommerfeld transformation in low-energy atomic collisions[J].JournalofPhysicsB, 1975, 8(4): 577~587.

28 刘川. 理论物理学与北京大学的理论物理学科发展[J]. 北京大学学报(自然科学版), 2003, 39(S1): 7~12.

29 Brown L M, Pais A, Pippard B. 20世纪物理学[M]. 第2卷. 刘寄星, 丁亦兵, 朱自强, 等译. 北京: 科学出版社, 2015. 23.

30 胡宁. 基本粒子的对称性、内部桔构和相互作用[J]. 物理通报, 1965(10): 853~861.

31 Feynman R, Gell-Mann M. Theory of the Fermi Interaction[J].PhysicalReview, 1958, 109(1): 193~198.

32 中国科学技术协会. 中国科学技术专家传略 理学编 物理学 [M]. 卷3. 北京: 中国科学技术出版社, 2006. 430.

33 Alexander G, et al. A Kπ resonant state at 726MeV[J].PhysicalReviewLetters, 1962, 8: 447.

34 高崇寿. SU3群八重态理论和强相互作用粒子的分类[C]//一九六四年北京科学讨论会论文集6 物理学部分. 北京: 北京科学讨论会, 1964.

35 日本代表团团长坂田昌一教授的致辞[N]. 人民日报, 1964- 08- 22: 6.

36 刘金岩, 张柏春, 吴岳良. 坂田昌一与中国科学家及毛泽东的交往[J]. 自然科学史研究, 2015, 34(1): 39~60.