作为哲学理念的“命运共同体”与“合作共赢”

倪培民

作为哲学理念的“命运共同体”与“合作共赢”

倪培民

中国提出的“一带一路”倡议不仅仅是一个经济发展规划或者地缘政治的角逐。它背后的“命运共同体”和“合作共赢”的理念,既深植于中国传统思想,也更加切近马克思共产主义理想的本意。这一理念所蕴含的整体论思维方式和生化模式的因果观不但不排斥个体的权益,反而是后者的最终保障。将这个理念转化为行为方式,有望导致一个与个体主义哲学理念主导下冲突不断的世界秩序截然不同的世界秩序。这是历史给予中国和世界的机遇和责任。

命运共同体;合作共赢;一带一路;丝路秩序;因果观;囚徒悖论

近年来,伴随着经济的发展,中国在国际上的影响力不断增加。中国在金砖五国、东盟、上合组织等国际合作领域中的影响力已经让以美国为首的西方世界感到了明显的压力和竞争,中国提出的“一带一路”倡议,更是描绘了一幅即将发生深刻转变的世界地缘政治图景。不管中国是有意还是无意,这一趋势无疑会被美国为首的西方看作是对其全球支配地位和既有世界秩序的挑战,而且它也确实是在改变过去几十年来的既有世界格局。有人把这一正在出现的由中国引领的新秩序称作“丝路世界秩序”。这个新秩序意味着什么?它将给世界带来什么样的明天?目前对“一带一路”的大量评论和研究,基本上都是从经济发展和国际地缘政治角度来进行的。这当然是题中应有之义。但在我看来,“一带一路”不仅仅是一个经济发展的规划,也不仅仅是国际地缘政治的角逐。它的实际影响和潜在的可能性涉及整个世界的发展方向,涉及全球和人类的未来。所以在进行经济学、政治学等社会科学研究分析的同时,有必要从哲学的、人文的角度和高度对此做一些分析和思考。

一、“一带一路”和“新丝路世界秩序”

虽然新丝路世界秩序尚在形成初期,还有很大的不确定性,但它的大略方针和总体方向,允许我们对其做出一些分析和预期;同时其未来的不确定性,也正好允许我们对它提出一些期待。

首先,对习惯于对抗性零和游戏思维的人来说,一边的崛起就意味着另一边的失落。中国的崛起因此而被许多人理解为是中国对美国和整个西方世界的挑战和威胁。美国总统奥巴马在2015年10月跨太平洋合作会议上就毫不掩饰地宣称:“有鉴于我们(美国)95%以上的潜在客户都在国外,我们不能让像中国这样的国家来制定全球经济的规则。这些规则应该由我们来定。”*https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/10/05/statement-president-trans-pacific-partnership(accessed 1/30/16).这个话里面,没有与中国和其他国家协商制定全球经济规则的意思,其出发点也完全是美国的一己之利。它所包含的逻辑就是,“因为这涉及我的重大利益,所以我必须是规则的制定者”!事实上,跨太平洋合作协定(TPP)是美国重返太平洋政策的一个重要内容,其主要目标就是为了制衡中国在太平洋地区的影响力,防止中国威胁到美国的利益。正如奥巴马在发言中坦承的,“这个协定把美国就业者放在首位,它将帮助(美国的)中产阶级家庭占据领先地位”。这里,美国关心的首先是“谁来制定规则?”对此的答案是:“我美国必须是规则的制定者!”其次是“什么样的规则?”对此的答案是:“它必须是对我美国有利的规则!”按照这种思路,谁掌握了规则的制定权,谁就一定会像美国那样做,这是毫无疑问的。

中国的“一带一路”倡议,当然也出于对中国自身利益的考虑,而不是慈善或纯公益活动。中国累积了许多基础设施建设的经验和巨额外汇储备。在帮助中亚、西亚、中东、东欧以及东南亚等地区提速它们的现代化进程的同时,中国可以维持自身的经济发展,并且开发西部,平衡相对发达的东海岸和欠发达的西部内陆地区的差距。对中国而言,将重心从东海岸转移至西部内陆是顺理成章的。但值得注意的是,“一带一路”倡议的指导理念与零和游戏的竞争理念有本质的不同。按照俄罗斯学者尤里·塔甫洛夫斯基(Yuri Tavrovsky)教授的概括,“一带一路”所引导的新世界秩序“是横向的而不是垂直的”*http://russian.people.com.cn/n/2015/0716/c95181-8921285.html(accessed Aug.25,2015).。如果说既有的世界格局是建立在经济和军事实力的强弱之上,谁“肌肉结实”谁就说了算,形成一个强者在上弱者在下的结构,“新丝路世界秩序”则是横向多边的合作,通过协作以达到共赢。这个特点集中体现在中国领导人近年来经常使用的“命运共同体”和“合作共赢”这两个词中。如果我们都在一个命运共同体之内,那么我们除了合作,别无选择。根本就不存在什么零和博弈。如果我们互相争斗,结果就是两败俱伤;只有互相合作,才可能共赢。这样的哲学理念如果能够成立并且顺利得到贯彻,那么“一带一路”所带来的新秩序,将不是换个世界的霸主,从美国统治世界变为中国统治世界,而是从一个垂直体系变成一个横向体系,导致一个可能有主导却没有霸主、有竞争却没有强制、有分歧却没有对抗、有谦让而能够互利共赢的新秩序。

问题是,这一秩序在学理上或者说理论上是否能够成立,有没有足够的依据,在实践上是否有可操作性,是否行得通?要回答这些问题,有必要对“丝路秩序”背后的“命运共同体”和“合作共赢”这两个核心理念作一些更加具体的哲学分析和解读。

二、作为思维模式的命运共同体观念

“命运共同体”的观念首先蕴含了一种关系型、结构型的思维方式。它与分析的、原子式的思维方式呈相反的方向。分析的思维是解构性的,把一个部分从整体中孤立起来、抽象出来,看作一个单独的个体。而命运共同体观念所代表的思维是从整体、从与其他事物的关系当中来认识一个事物。这种思维模式认为任何事物都无法和它周围的其他事物截然分割。事物之间相互影响、规定、制约,以至于离开了一事物与其他事物的联系,你就无法对该事物本身作出全面正确的理解。而且,事物间关联的性质和紧密程度是可变的。比如说,随着现代化的发展,整个世界越来越变为一个相互依存的共同体,所谓地球村就是这个意思。这在环境和气候问题上尤其明显。那张著名的从太空拍摄的地球照片,使我们直观地意识到我们共同生活于其上的地球是有限的,好比茫茫宇宙大洋当中的一叶扁舟,我们必须同舟共济。任何人对这个地球生态的破坏,同时就是在破坏包括他自己在内的所有人的生存条件。如果说在前现代化的时代,这种效应还可以忽略不计,今天全球的现代化进程和规模已经迫使人类必须共商协作来解决人类所共同面临的环境生态危机、金融危机、反恐和难民危机等重大问题了。

其次,虽然事物之间存在广泛的联系,但其相关性可以是多种多样的,可以是相互依存的关系,也可以是相互竞争和制约的关系,或者是两者兼而有之。它们相互联系的程度也可以是不一样的,有的紧密一些,有的松散一些。“命运共同体”这个概念强调了常常为人所忽视的事物间休戚相关的那种紧密的依存关系,但不等于忽视其中个体成员之间的相互竞争和制约。而且其相互竞争和制约,也应当被看作是它们之间相互依存的重要条件。自然界里物种之间的平衡也依赖于它们之间的相互制约。一旦某个物种失去制约,生态平衡受到破坏,最后那个物种也会因为过度繁殖而致灭亡。过去中国传统里说的“敌存灭祸,敌去招过”就有这个意思。虽然在短期效应上,一个个体可以通过损人来利己,但长远来说,这样的行为最终必然导致反弹,造成伤害自己的后果。这样的认识要求我们求同存异,寻求互补,不为自己眼前的利益而牺牲其他成员的利益。所以“命运共同体”的认识与孤立地看待事物的方式的区别,在这里也表现为求同与求和的区别。

再次,命运共同体可以自然形成,也可以人为地去建立、强化或者消解。换言之,命运共同体的观念一方面可以是对客观状况(是然)的描述,即指出某种已经客观存在的命运上的相互依存关系,另一方面,也可以是对行为方式的指导(应然),通过建立命运关联机制,以积极的建构去适应和改善客观状况,达到某种理想状态。人们可以通过婚姻组建一个家庭命运共同体,也可以通过离婚拆散那样一个共同体。同样,国际关系当中,也可以通过外交协议、贸易往来、军事合作等等而结成命运共同体,或者像最近英国的脱欧公投那样退出一个共同体。当然,如果条件不合适,时机不成熟,准备不充分,拉郎配的结合也可能事与愿违,而硬性脱离一个共同体也并不意味着命运就从此不再相关。而且命运共同体的概念并不意味着在一个共同体当中的每一个个体都是完全等同的。正如一个家庭里各人有不同的地位和相应的角色,父母与子女各有相应的责任、权利和义务,以命运共同体的观念去构建国际关系,也不等于其中所有的成员绝对的平等。大国的影响力肯定不能与小国相提并论,其所应承担的责任和义务显然也相应地不同。这就要求我们不能以绝对平等个体的观念去看待共同体当中的成员。建立命运共同体是个复杂细致的系统工程,它要求我们根据不同的条件采用不同的行为方式。

三、作为行为方式的“合作共赢”

以上这些简单的分析可以说明,塔甫洛夫斯基所说的“横向结构”与“垂直结构”只是形象的概括,其“横向”指的是相互合作,而不是完全的平面化。它和纵向秩序的根本区别在于控制和协作的区别。从命运共同体的观念出发,自然就导出了合作共赢的行为方式和目标。如果我们的命运是密切相关、互相依存的,我们就必须要和谐共处、互相合作,而不是单方面发制,损人利己、以邻为壑,甚至互相争斗残杀、你死我活。所以从狭隘的个体当下利益出发的思维模式到以整体的长远利益出发的思维模式的转变,就体现为从零和游戏到合作共赢的行为方式的转变。

我们可以通过两种不同的因果观来看这两种思维模式和行为方式的区别。近代以来,世界上占统治地位的因果观是动力因概念。所谓动力因,是把直接导致结果的外在动力认作为原因,而把其他对导致该结果有责任的因素看作既有条件。比如一个台球受到击杆的碰击而朝一定的方向滚动,其移动的方向和速度往往被认为仅仅是受到击杆作用的结果。一般情况下击球者的心理状态、桌面的平整度、当时的空气流动状况等等都被忽略不计了,尽管那些条件也是整个事件发生的条件。

在日常生活当中,这样的因果概念是必须而且非常有效的。但是当我们把这种简单的因果模式普遍化,就产生了严重的后果。如海德格尔所说:“长期以来我们已经习惯于把原因看作能导致某种事件出现的东西。在这里,导致某种事件的出现就意味着获得结果、后果。曾经仅仅是(亚里士多德)四因之一的动力因成了一切原因的标准,以致我们不再把质料、形式和内在目的当成原因了。”*Martin Heidegger,The Question Concerning Technology and Other Essays,translated by William Lovitt,New York,NY: Harper & Row,Publishers,Inc., 1977,p.7.其实,即便是亚里士多德的动力因,与现代的原因概念也是略有不同的。海德格尔在同一本书里指出,亚里士多德的动力因不是指导致某结果的行为或运动,而是指和其他三因共同为结果的出现负责的行为者。这个行为者的贡献在于他经过仔细考虑而把其他三个因素结合在一起。所以严格说来,亚里士多德对现代的动力因概念并不熟悉。参见同上书,第8页。海德格尔注意到了因果观与人们的行为方式的关系。他指出,现代的原因概念是现代技术发展的挑战的结果。正是在这种挑战的促动下,现代物理学把自然看作“能用纯数量去确定和计算的可以被排列重组的信息系统。”*Ibid.,p.23.在这种动力因概念指导下的行为方式是把任何事物都看作是控制、操纵的对象,看作本身没有内在价值和意义的质料的集合。现代科技的发展往往体现为把动力因强加于一切的能力。比如以前木匠必须要很注意木材的纹路走向,要耐心地和所处理的材料进行交流对话,而现代的电动工具就可以使人忽略那些条件,让材料沉默无语!以前的战争要仔细研究地形,现代化的武器可以使复杂的地形变得不相干,因为强大的炮火可以把它夷为平地!一旦这种行为方式成为处理人和自然界之关系的普遍方式,就造成了灾难性的环境生态危机,而当它扩展为处理人际关系和国际关系的方式时,就导致了动辄打击、控制、制裁,结果是解决问题的手段往往成为问题激化的根源。

其实动力因观念不只是涉及对原因的孤立片面的认识,它也很自然地会导致对结果的孤立片面的认识。我们常常说某人成功地完成了某个计划,但这个成功实际上只是其后果中的一部分。一个医生给病人开处方时如果只是机械地对症下药,就可能忽视了药品的副作用。当父母对子女一味施加压力,迫其用功读书时,孩子的学习成绩可能会上去一些,但也会造成孩子畸形发展,性格扭曲。当年秦始皇造长城,不顾民生民意,其王朝仅存短短27年便告夭折。现代科技的发展,使我们几乎无所不能,但先进科技所引发的大量的副作用,正在造成越来越大的威胁。

与动力因观念不同的是中国传统的生化模式的因果观。这种因果观不是把因果关系看作互相孤立的事物之间简单的制约与被制约的关系,而是把万事万物都看成是一个宏观立体网状结构中互相依存的结节。*Joseph Needham,Science and Civilization in China,Vol.2,Cambridge: Cambridge University Press,1956,pp.281—291.另请参见Cheng,Chung-ying,“Model of Causality in Chinese Philosophy: A Comparative Study”,Philosophy East and West,Jan 1976,pp.3—20; Carine Defoort,“Causation in Chinese Philosophy”,in A Companion to World Philosophies,edited by Eliot Deutsch and Ron Bontekoe,Malden: Wiley-Blackwell,1997,pp.165—173。这些结节之间互相呼应和产生共鸣,从中生发出后续的状态。它的典型的模式是一颗种子在土壤、水分、阳光、温度等等的共同作用下生根发芽,从内部化生,成为一棵植物。生化因果观把所有的事物都看作是有其自然本性的。这种本性在亚里士多德那里被称为目的因,但在中国传统哲学中被称为万物自身的“性”和“情”。它与其说是目的,不如说是事物内在的主导倾向性。其次,它认为所有的事物都与其他的事物有密切的联系,是在关系中存在,在关系中得到其自身的规定的。任何结果都是某个事物的内在本性与其他事物交互作用的产物,所以结果不是纯粹由外力所引起的,而是内外结合,然后从事物内部展现出来的。

显然,这种生化因果观与命运共同体的观念是高度吻合的,而把它当作行为的指导思想,就是“合作共赢”。既然事物各有其性情,那么我们相处就需要尊重各自的性情。胜人者固然有力,自胜者才是真正的“强”,“不失其所者久”(《道德经》33章)。爱德华·特纳(Edward Tenner)在他《为何事物反咬我们:技术与意外后果的报复》一书中举了大量的例子说明,当代技术的进步一方面导致我们对周围世界的控制摆布能力飞速发展,同时也导致越来越多的意外后果的可能性和它们所能造成的灾难性的威胁。在讲到如何解决这种恶性循环的时候,他提出的方案就非常接近中国的生化因果观。只是他找不到一个比较理想的词来表达,也没能从哲学上对此进行提高概括。他说要以一种计谋或策略(finesse)去取代那直接改变某个症状的行为方式。比如说,在医学上,策略要求我们“密切关注人体健康和疾病的进化背景,关注发高烧对抵制感染等等所起的积极作用。有时,策略还要求我们和某种病菌共存,甚至故意引进某种病菌。……对办公室的工作环境而言,策略要求用增加休息次数来提高工作效率,用限制而不是成倍增加各种带颜色的文件的办法来传递更多的信息。在建筑业,策略意味着允许摩天大楼在风中微微摇晃而不是单凭各种固定件去抵抗风力。在交通运输上,策略意味着更平稳地驾驶,在一般听任情绪支配的情况下会加速的时候反而减速,以此来提高整个行程的速度和效益”*Edward Tenner,Why Things Bite Back,Technology and the Revenge of Unintended Consequences,New York: Alfred A.Knopf,Inc., 1997.。这些例子都表达了道家以退为进,以弱胜强,以人配天(68章),“辅万物之自然而不敢为”(64章)的思想。老子说,“战胜以丧礼处之”(31章),这话不只适用于战争,也可用于所有的行为。当你用强力战胜了一个对立面时,不论那个对立面是个人、集体、还是国家,都会对自己有无形的伤害和损失。在以动力因观念为主导的当今世界,这样的行为方式是非常缺乏的。同时,很显然,运用这样的行为方式是需要更高的智慧的。

四、中国传统智慧与命运共同体和合作共赢

西方世界的主流多半还是从冷战思维、零和游戏的角度来看待中国,认为中国的崛起是对世界的威胁。这既反映了他们自己的思维方式,也反映了他们对中国缺乏理解。很多人对中国传统思想和共产主义的理解都还是漫画图像式的,认为中国传统文化和共产主义都是抹杀个性和剥夺个人利益的集体主义,似乎中国的崛起就意味着穿着一色制服、步伐一致得像机器一样的人群铺天盖地地大踏步走来,占领世界。于是就有了我们前面说的种种试图遏制中国的举动。

确实,命运共同体和合作共赢的理念从全局观个体,把全局看作自我的构成部分,追求的是共赢,而个体主义则从个体看全局,以一己私利为目标,把全局作为获取私利的外在空间。从这个意义上,它们是对立的。但合作共赢不等于否定个体的特点和权益。相反,合作需要让个体的独特性得到尊重和发挥。有分工才有合作。共赢的概念更是与保护个体权益一致的,没有了个体的权益也就谈不上共赢了!这个基本的观念其实既贯穿于中国传统思想当中,也根植于马克思主义的初衷当中。中国传统的天下理念不是没有了个性和个人利益的集体主义,而是深刻地认识到自身与周围一切的密切相关而形成的整体意识。它们本质上都是通过利人而利己,通过无我而成就自我的“为己之学”,而不是毫不利己、专门利人的利他主义。老子的“以身观身,以家观家,以乡观乡,以国观国,以天下观天下”(《道德经》54章)就是对这个观念的绝佳提示。如果口舌为了满足一己之欲而伤及脾胃,最终口舌也就没法有长久的满足,所以要站在整个“身体”的高度来看待身体。同样,只有站在“家”的高度,而不只是个人的角度,一个人才能享受来自家的温馨。乡、国、天下也是如此。老子的“修之天下,其德乃普”(《道德经》54章),庄子的“藏天下于天下”(《庄子·大宗师》),儒家的“仁者爱人”(《论语》12.22)、“天下为公”,“人不独亲其亲,不独子其子”(《礼记·礼运》),都是那种站在最高处,用最广大最长远的视野和胸怀提出的见解。如果一个个体主义者认真审视自身的利益,他也会走出狭隘的一己私利的框架而认同合作共赢的价值。孟子提出“王道”与“霸道”的区别,“以力假仁者霸;以德行仁者王”(《孟子》2A3),认为一个君主如果要想得利而不行仁义,犹如“缘木而求鱼”(1A7),会适得其反。老子说圣人“后其身而身先;外其身而身存。非以其无私耶?故能成其私”(《道德经》7章)也是这个道理。

当代中国政治哲学家赵汀阳认为,中国传统的“天下”观念所代表的哲学是以整个饱满的或者完备的世界作为背景或者坐标去思考问题。有许多问题是全球范围的,属于整体的问题,必须要有一个天下的观念才能容纳命运共同体的认识和实践。天下观意味着它虽然可能有以自己为中心的地方主义,但不会有截然不共戴天的他者(the others)或者异端的意识。*赵汀阳:《天下体系:帝国与世界制度》,载《世界哲学》2003年第5期。而且这种天下观本身包含着最终能够克服其地方中心主义的解药,因为既然整个天下是一体,那么任何一个地方或者任何一个民族要成为中心,占据领导地位,就必须要承担起对整个世界的责任。这也是中国传统思想中“皇天无亲,唯德是辅”(《书经》),“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”(《论语》2.1),天下者唯有德者居之的观念。

这种整体论的思想方法和用低层次单位出发来看待高层次问题的方法不同。套用老子的话,后者是“以口舌观身,以个人观家,以家观乡,以乡观国,以国观天下”,把整体仅仅当作个体活动的空间。贝淡宁(Daniel Bell)在谈到西方民主制度的缺陷时就指出一个人们几乎熟视无睹的现象:像美国这样的国家,其领导由选民选举产生,被选出的人对自己的选民负责。这看上去合情合理。但同时,美国却在相当程度上左右着全世界的命运。谁来保证美国的选民可以代表全世界人民的利益?这样的民主制度当然有许多优点,但也正是在这样的基础上,美国政府可以毫不掩饰地从自己一国的狭隘利益出发作出影响到全球的决策。这种以美国观天下的个体主义哲学基础解释了为什么在现今的世界秩序当中,美国常常一意孤行地把某种命运强加在全世界的头上。因为它的领袖除了讨好他自己的选民和保护其狭义上的国家利益,很难得到制度的鼓励去考虑到维护其他民族国家的利益。然而也正因为这样,美国的所作所为往往伤害到它自己的长远利益。

五、共产主义与合作共赢的命运共同体

现在“共产主义”这个词在国际上有不少有意无意的误解,甚至被污名化。马克思如果看到这个现象,必定会要求对共产主义进行正名。他会指出,共产主义的理想和儒家的“天下为公”一样,也是“合作共赢”,而不是一个国家、一个集团、一个阶层的利益。稍具马克思主义基本常识的人都知道,马克思提出的共产主义是要把全人类从剥削和压迫中解放出来。《共产党宣言》里著名的口号是“无产阶级只有解放全人类才能最后解放自己”。它明确地宣示,共产主义“将是这样一个联合体,在那里,每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”。*《马克思恩格斯选集》(第1卷),北京:人民出版社1972年版,第273页。“共产主义”是communism的翻译,这个译文已经是约定俗成,但不能将communism理解为仅仅是物质财产的分配制度。其实communism本质上就是“合作共赢的命运共同体”!正是构建命运共同体和实现合作共赢的理想,激发了成千上万的人加入了共产主义运动。中国共产主义革命的先辈们在这个理想当中看到了早期儒家所描绘的天下为公的大同境界。

民主、自由、平等、公正、法治这些价值,不是西方资本主义社会的专利。它们被中国共产党明确地纳入了24字“社会主义核心价值观”。马克思主义对资本主义的批评常常就是指出在资本主义社会当中掩盖在这些口号背后的实际上是与这些价值相反的东西!把共产主义的国际主义理念和儒家仁者爱人、和而不同的天下理念相结合,理应是中国特色社会主义的特点。当年中国共产党与苏联共产党的主要分歧之一,就是中国反对苏联在军事、政治、经济上对东欧和中国的干涉和控制,反对其大国沙文主义。从万隆会议上周恩来总理提出“互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处”这五项国际关系的基本准则,到中国对非洲等落后地区不附带条件的无偿援助,都显示了一种与当年的苏联截然不同的对共产主义的理解,显示了在国际关系上,共产主义的理念和儒家的天下观可以如何变成落实民主、自由、平等、公正、法治这些价值的具体实践。这样的理念指导下的国际秩序意味着它不强制人们接受同样的信仰和生活方式,既不输出革命也不强制实行某种民主制度。这个理念基础可以允许一国两制,一国三制,可以允许一个命运共同体里面存在政治和文化的多样性,允许各民族、国家、信仰的人群自己去具体定义什么叫“赢”。就像艺术中的“美”可以有各种不同的风格一样,不同的赢的方式让这个世界丰富多彩。当然,尽管艺术的美在很大程度上是主观的、多元化的,但不等于没有任何高低之分。齐白石和毕加索的画风迥然不同,但这不意味着所有人的涂鸦都是和齐白石、毕加索的作品一样伟大的杰作。同样,赢的方式的多元不等于没有了善恶的区别。

命运共同体和合作共赢的理念既代表了中国传统的天下观又代表了共产主义的国际主义精神。而这一切,又通过“一带一路”的倡议,集中凝聚在了被重新激活的“丝绸之路”这个历史概念当中。历史上的丝绸之路就代表着一种和平的、合作共赢的交往方式。通过丝绸之路,中国和沿途各国开展了绵延近两千年之久的物质和文化交流。这中间虽然也间或有武力的冲突,但武力不是丝绸之路的交往方式,相反,武力的使用主要是为了排除对商旅使臣的劫掠和绑架,以保证丝路的畅通和安全。保证丝路交流畅通的最主要的手段是通过遣使、通婚等,促进睦邻友好和信任。其实历史上所谓中国作为宗主国的朝贡体系,也不是现代意义上的殖民地占领和剥夺,而主要是基于国力大小和发展程度不同而形成的互惠体系。明太祖朱元璋“厚往薄来”的朝贡原则,使前来朝贡者获得远超出其贡物所值的回赏,还一度使朝贡本身成了发财之道,以致朝廷还不得不对前来朝贡的人数设定限制。15世纪初郑和(1371—1433)下西洋(1405—1433)所率船只的吨位和舰队的规模都是当时世界上最庞大、最先进的。他的远海航行不仅早于葡萄牙航海家达·伽马(1469—1524)从欧洲到印度航线的开拓(1497—1498)和哥伦布(1451—1506)“发现”美洲大陆的跨大西洋航行(1492—1502),而且使后二者的规模相形见绌。令人深思的对比是,达·迦马和哥伦布的航行标志了殖民时代的开始,而郑和的七下西洋,无论是到东南亚、印度洋还是到非洲的东海岸,没有占领一寸外国的土地,也没有奴役一个所到之地的居民。在中国经济高速发展而引起国际上对中国扩张的担忧之时,在中国能够对全球的命运产生举足轻重的影响之时,中国政府激活“丝绸之路”的概念,实际上也同时是对共产主义作出了一个具有中国特色的诠释,对世界作出了一个和平发展的承诺。

六、囚徒悖论

用合作共赢来具体诠释“一带一路”,并且切切实实以此为指导来打造中国的形象品牌,尊重沿途国家的文化和自主权,反对以任何形式到别的国家制造对抗、冲突,是其可行性的最基本保障。确实,“一带一路”沿线的国家和地区情况极为复杂,文化、宗教、民族、政治的派系极为多样,试图用任何一种方式去使之趋同都会引起反弹,会把事情弄得更为复杂和糟糕。

但正如任何德性都会有与之相应的弱点,勇猛者容易鲁莽,耿直者容易不讲策略,讲策略者容易油滑而无原则、威严者往往不可亲、可亲者往往心太软,*孔子显然注意到了这一点,他说:“好仁不好学,其蔽也愚;好知不好学,其蔽也荡;好信不好学,其蔽也贼;好直不好学,其蔽也绞;好勇不好学,其蔽也乱;好刚不好学,其蔽也狂。”(《论语》,17.8)合作共赢所依据的生化因果观的行为方式也有其局限性。如果你愿意合作,别人(不管是出于无知、短浅、自私、还是偏见、妒忌)偏不合作,或者你用生化因果方式去与他沟通互动,他却用机械的动力因模式来制约和摆控你,你怎么办?当年中国受列强欺负的时候,即便中国没有本身的种种问题,愿意与西方和谐互动,也不可能。而且从当下立竿见影的效果而言,动力因模式往往比生化模式更加有力、更快见效。一个君子面对一个挥着拳头的小人讲和谐,吃亏的往往是君子。最文明、最优秀者不一定能占上风。

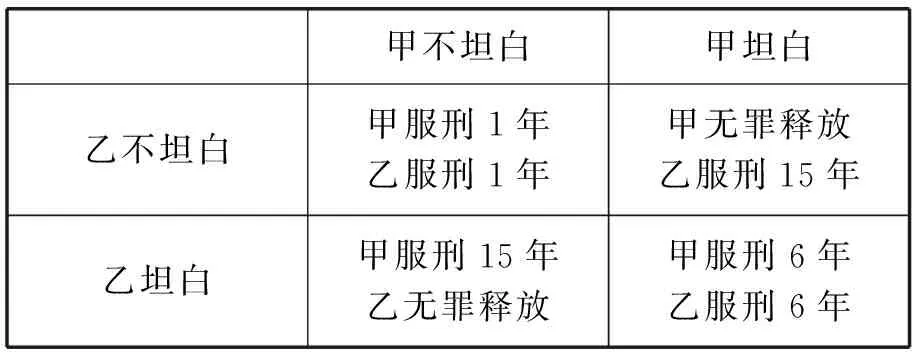

伦理学中有一个著名难题,叫囚徒困境(prisoner’s dilemma)。它假设两个共谋犯罪的人被关入监狱,不能互相沟通情况。如果两个人都不揭发对方,则由于证据不确定,每个人都坐牢一年;若一人揭发,而另一人沉默,则揭发者因为立功而立即获释,沉默者因不合作而入狱15年;若互相揭发,则因证据确实,二者都判刑六年。由于囚徒之间无法信任对方,因此对每一个囚徒来说,理智的选择就是揭发对方,而不是沉默。但是正是因此,两个人最后都判六年!

甲不坦白甲坦白乙不坦白甲服刑1年乙服刑1年甲无罪释放乙服刑15年乙坦白甲服刑15年乙无罪释放甲服刑6年乙服刑6年

这个难题说明为什么在合作对涉事各方都有利时,保持合作也是困难的。虽然困境所用的例子本身只属模型性质,但现实中的价格竞争、环境保护等方面,到处都有类似的情况。每个人都希望自己得到最大利益,但恰恰因此每个人都得不到最大利益。《镜花缘》里描写了一个君子国,那里的买卖不但诚信无欺,还恨不得白白赠送给对方。但这样的社会只有在大多数人是君子的情况下才有可能。如果这个社会里有相当一部分人是小人,那么君子们就会被当作傻瓜那样被小人们占尽便宜,最后“劣币”会淘汰“良币”,或者把“良币”也染黑成“劣币”!

囚徒困境是命运共同体和合作共赢观念所必须面对的一个挑战,因为它描述的恰恰是构成命运共同体的各方从自我利益的角度,理性地得出了不合作的决断!这里我们虽然无法对这个难题提供全面的分析和解决方案,但我们或许可以提出一个观点作为参考。中国历史上虽然儒家占据了主导的地位,但儒家从来不排除法制的必要。*参见拙文《礼治与法治:对立还是互补?》,载《孔学堂》2015年第3期。据载,孔子曾经说过:“圣人之治化也,必刑政相参焉。太上以德教民,而以礼齐之。其次以政言导民,以刑禁之,刑不刑也。化之弗变,导之弗从,伤义以败俗,于是乎用刑矣。”*王肃:《孔子家语》,上海:上海古籍出版社1990年版,第79页。虽然今日所见之《孔子家语》一书在学界早已公认为是王肃(195—256)伪作,然此书“知其伪而不能废”(《四库全书总目》),是有道理的。和前面讨论过的因果观联系起来看,“道之以德,齐之以礼”可以说是生化因果模式,而法制手段则是动力因模式。一方面,动力因模式支配下的行为方式是控制和摆布,容易导致对立和对抗,故而理想的模式是用生化因果模式作为主导,另一方面,在许多场合下动力因模式还是必需的。合理的选择是建立一个立体的因果概念体系,以动力因概念作为其初级的层面,以生化模式的因果概念作为其高级的层面。对于可以理喻、可以合作的,则以德化之、以礼齐之、以政导之;对于不可理喻的恐怖主义分子和对于永远喂不饱甚至时时要反咬一口的“白眼狼”,则相应地使用刑罚来对付。

以维也纳的公交系统为例,那里所有的地铁都没有人检票,也没有拉卡或者投币的栏杆,乘客自觉买票。它的运作就是依靠这样一个立体的结构:在最高的层次上,它是依靠人们的道德自觉性。大多数人认识到,如果大家都逃票,公交成本就会上升,甚至无法营运,最终对自己不利,所以采取合作,以获得共赢。同时,公交公司采用随机抽查制度,这就是以政导之。对于查到逃票的予以处罚,这就相当于以刑禁之。这里各个层次的分量又是可变的,可以根据实际情况来增减调节。如果大部分人都不自觉,那么也许设置检票系统就是必要的。而如果绝大多数人都已经达到自觉,那么抽查的频率就可以降低,在最理想的状况下,甚至可以无需刑罚。这也是有实例的。在美国通用电气公司旗下有一个装配飞机引擎的子公司,叫GE/Durham。这个公司没有考勤制度,每个工作人员都可以自由决定什么时间上班下班。那里只有一个总经理,而她下达的唯一指示就是下一批引擎必须在什么时间交货。公司对工作人员的优秀表现也没有特殊的物质奖励,因为整个公司只有三个薪金等级,而它们都是基于培训和技术层度的。按照公司总经理褒拉·西姆斯(Paula Sims)的说法,金钱刺激“不是我们公司文化的一部分”。然而就是这样一个公司,在20世纪90年代做到了在五年之内把生产成本降低了50%,质量问题率降低了75%,同时,他们排放的废气远远低于同类生产厂家!该公司的成功秘密,可以说就是依靠命运共同体合作共赢的文化。在公司里,既可以说每个人都是自己的“老板”,也可以说一个人所属的团队的其他人都是他的老板。在这里工作,专业技术只是对员工的11项要求中的一个。其他的10项都是如“当助手的能力、团队协作的能力、与他人交流的能力、变通的能力、工作态度”之类。这个公司与别处的最大不同是,在那里,工作本身的完美就是其工作人员所追求的最终报酬!*参见Charles Fishman,“Engines of Democracy”,Fast Company,Vol.28,1999,p.174。这便是麦金泰尔(Alasdair MacIntyre)所谓的“实践”,那种并非为了外在利益,而是追求活动本身题内应有之善的人类协作活动,并且对这种善的追求本身又反过来丰富了人生的意义,扩展了人们对人生的善和目的的理解。*他的著名的“实践”概念的定义是:“实践是任何连贯的、复杂的并且是社会性地确立起来的、协作性的人类活动形式,通过它,该活动本身内在的善在试图达到该活动所本欲达到的标准的过程中得以实现,结果人类实现善的能力和对善和目的的理解也同时得到系统的扩展。”参见Alasdair MacIntyre,After Virtue: A Study in Moral Theory,second edition,Notre Dame: University of Notre Dame Press,1984,p.187。此处的中文翻译参照了龚群、戴扬毅等译的麦金太尔:《德性之后》,北京:中国社会科学出版社1995年版,第65页。这也是马克思所说的人对自我异化的扬弃。*马克思:《1844年经济学哲学手稿》,刘丕坤译,北京:人民出版社1979年版,第73页。共产主义的理想境界其实也就是如此。

七、机制的改变与中国和世界的历史机遇

冷战结束以后,塔甫洛夫斯基所说的那个“垂直的”世界秩序一度达到巅峰状态。然而,这个秩序所蕴含的哲学理念以及由此而决定的行为方式所带来的种种弊病也将世界局势带入了更深的危机之中。如果说过去的三百年总体上来说是市场经济决定一切,整个人类像是一个被青春期荷尔蒙所摆布的青少年,一番折腾以后突然发现我们已经进入到这样一个世纪,我们手里的科技和军备力量已经强大到了足以毁灭自己赖以生存的地球无数次的地步,而人类作为整体却远远没有达到能够有责任、有理性地协调自身这些力量的程度,那么21世纪所面临的种种危机已经表明,我们必须要有一个根本的转折,从哲学和人文的高度来反思,完成一个思维和行为方式的转折。而且,近几十年来世界上所发生的一切,已经使越来越多的人认识到,经济发展本身并不能自动地带来文明程度的提高、合作的增加和全球贫富差别的缩小。物质文明的发达已造成一个巨大的以物质利益所左右的异化结构,使个人在这个结构面前变得无能为力。越是在这个结构发育得成熟的地方,改变的可能越小。命运共同体和合作共赢都是非常好的理念,但为什么经济最为发达、最能够左右世界局势的美国没有提出这样的理念?为什么美国在国际上的形象越来越负面?当然,美国很“实际”,它过分看重自己的国家利益,缺乏天下的胸怀,但是即便它想改变,也受制于其体制。奥巴马刚当选总统的时候,人们对他寄予的期望很高,但后来人们对他也越来越失望。可以说,他所面临的既有的体制使他想要有所作为也难。一个强大的机制往往有这样的功能,你或者加入这个机制从而成为该机制的强化者,或者就被排除在整个游戏之外!面临这样的局面,哪怕有许许多多的个人看到了问题的所在,也会觉得无能为力!

从这一点而言,中国尚未完全融入既有的世界体系,恰恰可以作为其创新和建构的空间。当然,要推行一个适合于合作共赢的国际机制,首推者自己必须有相当的实力。当年中国落后挨打的时候,用儒家的生化因果模式是没法抵抗代表机械动力因模式的枪炮的。一个手无寸铁的人对一个全副武装的强盗说“我们合作共赢吧”,一般不会有效果。但现在中国实力的增强,使中国在制定国际规则方面有了更多的发言权。而中国无论是从其传统文化的角度还是从中国共产党所信奉的马克思主义的立场,都具有天下观的基础,有倡导合作共赢的传统。中国这样的大国和它日益增长的实力,使它有可能从根本上改变现有的国际游戏规则,创建出有利于合作、鼓励合作共赢的机制。中国现在面临的不再是在世界上寻找一席合法的“他者”地位,而在于与其他文明的积极对话与合作中,去确立中华文明的主体性和引领世界发展方向的国际地位。当然中国自身面临许多严重的问题,但它不可能等到把内部的问题都解决以后再来面对国际的问题和承担国际的责任。实际上中国承担起国际责任和义务完全可以是其解决国内问题的方法。通过“一带一路”的建设而促进中国本身各方面的发展,正是成人成己之道。这绝不意味着中国可以狂妄自大,而是意味着要有“天命在我”的担当。现在举目看世界,能够引领世界走出过去那套模式和种种危机的国际力量,真的很难找。可以说历史给了中国一个机遇,也给了中国一个责任。如果说过去中国给世界提供的曾经是瓷器、茶叶、丝绸、廉价劳动力,那么今天它应当提供的是文明!中国崛起的真正意义不在于它的经济和军事力量的增加将使它有朝一日可以和美国抗衡,成为世界的新霸主,而在于它的崛起代表一种与过去的世界秩序所不同的理念。把握好这个机会,通过建设一带一路,引导世界完成一个从个体论到整体论的思维方式、行为方式和价值观的转折,把全球带入一个合作共赢的文明秩序,那将是中国对世界做出的最好的贡献。

从历史的角度看,中国的发展也是世界走出其种种困境的一个机遇,这样的机遇非常难得,它可以是转瞬即逝的!哲学教会我们,对任何观点都不能盲目地接受,谨慎的怀疑是理智的。但它也教会我们,怀疑本身不是不作为。怀疑本身就是行为。用冷战心态来看待中国本身也是可以滋生冷战的行为。把中国的崛起看作一种威胁并由此企图抑制中国,可能造成错失参与构建和平共赢的世界秩序的历史良机,成为达成全球合作共赢的阻力。

(责任编辑:肖志珂)

倪培民,北京大学高等人文研究院暨世界伦理中心研究员,美国格兰谷州立大学哲学系教授。

B0-0

A

2095-0047(2017)01-0098-14