政府主导、人口流动与城乡收入差距

摘要 中国经济增长具有典型的政府主导特征,通过构造一个包含城镇和农村经济产出的社会福利函数来分析政府主导型经济增长对城乡收入差距的影响关系,并基于中国城镇化发展实际分析了人口流动对城乡收入差距的影响,在此基础上提出研究假说,统计中国1997—2014年省际面板数据,采用泰尔指数测度城乡收入差距并分别进行静态和动态回归分析与检验。静态研究发现政府主导和人口流动显著地拉大了城乡收入差距,但是二者的交互项对城乡收入差距的确具有收敛效应,即随着人口流动的增加,政府主导对城乡收入差距的边际贡献会降低,同样随着政府主导的提升也会降低人口流动对城乡收入差距的边际贡献,这种影响关系在分区域的回归中依然成立,并通过了稳健性检验;动态研究发现全国和分区域中城乡收入差距的变动存在显著的正向路径依赖特征,全国层面政府主导显著地拉大了城乡收入差距,而人口流动及其与政府主导的交互项则显著地缩小了城乡收入差距,但分区域来看政府主导和人口流动对城乡收入差距的影响存在显著的区域异质性,并通过了稳健性检验。因此缩小城乡收入差距不应设置单一的政策目标,需要建立多方面的政策配套体系,逐步矫正政府主导型经济中造成的政府职能异化,精准识别地方财政收支量的规模和结构条件,扩大涉农业务投资的规模,激活农村经济发展活力;在城乡户籍制度改革中进一步打破城乡分割藩篱,大力发展非农产业,增加农民的非农就业机会,促进农民的非农化就业和城镇化迁移,提升城镇化发展质量;最终通过一系列的配套性制度安排,旨在加强支持农业发展和农村建设,促进农民收入增长的制度供给,实现城乡共享发展。

关键词 政府主导;人口流动;城乡收入差距

中图分类号 F812;F207

文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2017)02-0143-08 doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2017.02.020

改革开放以来中国经济持续快速发展,被誉为经济界的“中国奇迹”,但在中国经济奇迹的背后却隐藏着诸多问题,其中收入分配不均,尤其是逐渐扩大的城乡收入差距成为社会关注的焦点。根据《中国统计年鉴》数据,改革初期1978年中国城乡收入比为2.57∶1,到2014年这一数据变为2.97∶1,城乡收入差距的总体趋势是上升的,如果从绝对量来看,1978年城乡收入的绝对差距为209.8元,而到2014年这一绝对差距为19 489元,与1978年相比增长了92.89倍,如果考虑到实物收入和补贴等隐性因素,城乡收入差距将会更严重。逐渐扩大的城乡收入差距不仅影响到中国经济社会的转型和增长动力转换,而且在“不患寡而患不均”的处世哲学影响下会滋生出许多社会问题。在中国经济增长中政府的作用不容忽视,尤其是中国地方政府在经济活动中始终扮演极为重要的角色,加上长期“唯GDP”的政绩考核和1994年的分税制改革,政府主导型经济下地方政府把经济增长作为首要施政目标,造成宏观经济政策和环境扭曲。另外改革开放以来政府逐渐放松了对城乡人口流动的管制,农村剩余劳动力大量涌入城市,人口流动规模逐年扩大,这种人口流动对城乡收入差距存在显著影响。伴随着中国经济进入发展新常态的宏观背景,中国共产党十八届五中全会提出“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展新理念,“发展的成果由人民共享”是中国特色社会主义发展的本质要求和落脚点。因此,如何在政府主导下科学引导城乡人口流动,有效的缩小城乡收入差距,实现城乡共享发展,建立良性互动的新型城乡关系是一个重要的理论和现实问题。

1 文献综述

中国经济增长具有“政府主导”的经济性质,各级政府通过行政手段控制和配置资源,实施大规模的投资来刺激经济增长,这也是中国经济发展模式的真正秘密[1]。与发达市场经济体不同,中国地方政府具有“国家”和“企业”的双重角色,在政治晋升和经济效益的双重激励下,地方政府施政的最佳选择是经营工业和城镇,而不是农业和农村,地方财政支出必然存在偏城镇化的倾向,从而产生城乡收入差距[2]。Aaron[3]研究发现政府财政支出规模与城乡收入差距之间存在正相关关系,Bardhan[4]、Hao[5]认为财政体制的分权化改革不利于公共财政资源的均等化配置,在一定程度上也造成了中国城乡收入差距的扩大。葛蕾等[6]利用中国2003—2012城市面板数据分析表明地方政府倾向于城市建设的财政政策促进了城镇化进程的同时也带来了城乡收入差距扩大问题。陶然和刘明兴[7]同样采用1994—2003年中国270个地级市的面板数据估计发现地方财政支出对城乡收入差距的影响显著,城乡收入具有扩大的趋势。邓金钱和何爱平[8]基于面板门槛模型的研究发现地方财政支出对城乡收入差距的影响存在显著的门槛特征,支出规模的增加并不能缩小城乡收入差距。另外一些研究表明不同财政支出项目对城鄉收入差距具有不同的影响效应,而且这种效应存在明显的地域差异[9]。

中国城镇化的建设发展是以农村剩余劳动力城镇迁移为基础的,乡城人口流动比较真实的反映了中国的城镇化进程,也有不少学者研究了人口流动对城乡收入差距的影响关系,但是结论存在较大差异。李实研究发现城乡劳动力的流动可以通过城乡要素报酬的均等化缩小城乡收入差距[10],李宾和马九杰[11]的研究也证实劳动力转移对于改善城乡居民收入差距的作用在经济意义上是显著的。然而阮杨等[12]研究发现中国城镇化进程中被市民化的农民往往是比较富裕的农村居民,这种身份的转化则扩大了统计上的城乡收入差距。杨子帆和王栋[13]建立长期人口流动模型研究发现城乡收入差距随着长期人口流动逐渐扩大,曾艳[14]认为政府主导的城市化显著地拉大了城乡收入差距,李子叶等[15]研究同样发现中国城市化进程显著扩大了城乡收入差距,但这种影响效应已开始弱化;孙华臣和卢华[16]采用第五次全国人口普查数据研究发现劳动力的地市内迁移可以显著缩小城乡收入差距,但其他类型迁移的影响则不显著。另外有部分学者认为城市化对城乡收入差距的影响具有不确定性和非线性特征,认为城镇化与城乡收入差距之间存在“倒U”型特征,即城镇化初期城乡收入差距会随着城镇化的进一步推行而扩大,当城镇化达到一定规模之后城镇化的继续推行将缩小城乡收入差距[17]。

在中国经济步入新常态和新型城镇化的背景下,“政府主导”的经济性质将会长期存在,政府作为宏观调控主体,科学有效的发挥作用,引导乡城人口流动和新型城镇化发展,缩小城乡收入差距已然是一个重要的经济社会问题。有别于已有文献,本文分别构建了政府主导型经济和人口流动对城乡收入差距影响的数理分析框架,利用泰尔指数测度中国省际城乡收入差距,并统计1997—2014年的面板数据进行静态和动态回归分析,以期使研究结论更为可靠,取得有一定意义的研究成果。

2 理论分析与研究假说

2.1 政府主导型经济与城乡收入差距

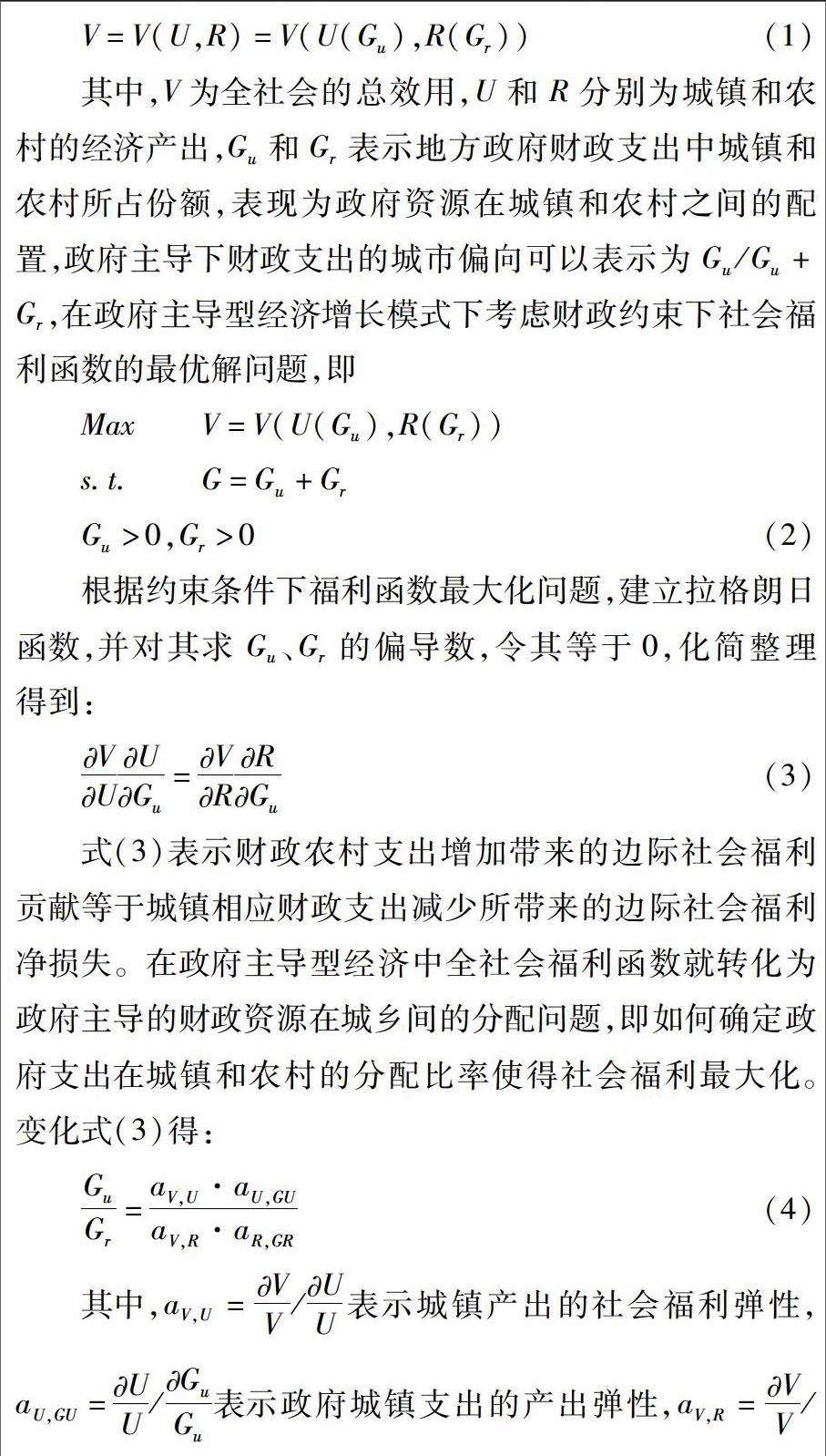

政府对经济增长的主导主要表现为财政资源的配置,考虑到中国政府主导的经济增长和财政支出的城市偏向,结合城乡二元社会实际,假定城镇生产部门的经济产出是政府对城镇地区投入的函数,同样农村生产部门的产出是政府对农村地区投入的函数。为了准确反映政府主导型经济下财政支出对城乡收入差距的影响关系,首先构造一个包含城镇和农村经济产出的社会福利函数[18]:

其中,V为全社会的总效用,U和R分别为城镇和农村的经济产出,Gu和Gr表示地方政府财政支出中城镇和农村所占份额,表现为政府资源在城镇和农村之间的配置,政府主导下财政支出的城市偏向可以表示为Gu/Gu+Gr,在政府主导型经济增长模式下考虑财政约束下社会福利函数的最优解问题,即

根据约束条件下福利函数最大化问题,建立拉格朗日函数,并对其求Gu、Gr的偏导数,令其等于0,化简整理得到:

式(3)表示财政农村支出增加带来的边际社会福利贡献等于城镇相应财政支出减少所带来的边际社会福利净损失。在政府主导型经济中全社会福利函数就转化为政府主导的财政资源在城乡间的分配问题,即如何确定政府支出在城镇和农村的分配比率使得社会福利最大化。变化式(3)得:

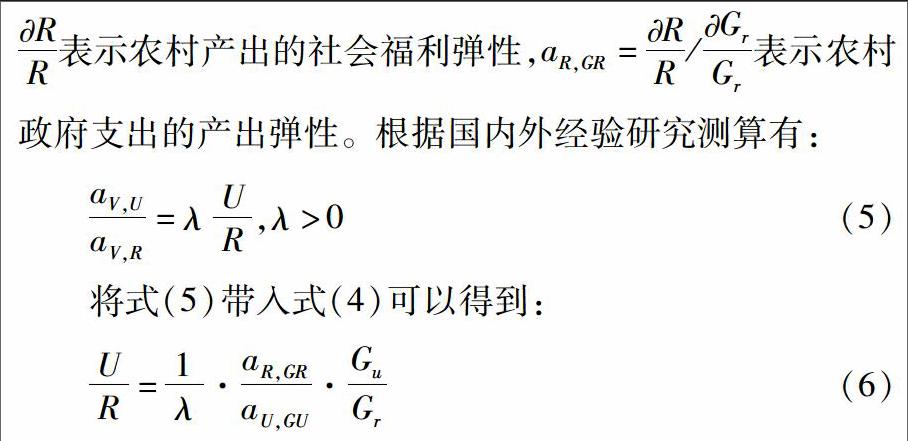

其中,aV,U=VV/UU表示城镇产出的社会福利弹性,aU,GU=UU/GuGu表示政府城镇支出的产出弹性,aV,R=VV/RR表示农村产出的社会福利弹性,aR,GR=RR/GrGr表示农村政府支出的产出弹性。根据国内外经验研究测算有:

将式(5)带入式(4)可以得到:

式(6)表示城乡产出比与城乡政府支出比的正相关关系,城乡收入差距的源泉就是城乡产出之间的差异。依据中国政府主导的经济性质和城乡分割的实际可以提出研究假说1:

假说1:在政府主导型经济中,由于政治晋升和经济激励的存在,政府支出规模的扩大会加剧政府公共资源配置的城市偏向,引起城乡产出的差异,进而导致城乡收入差距的扩大。

2.2 人口流动与城乡收入差距

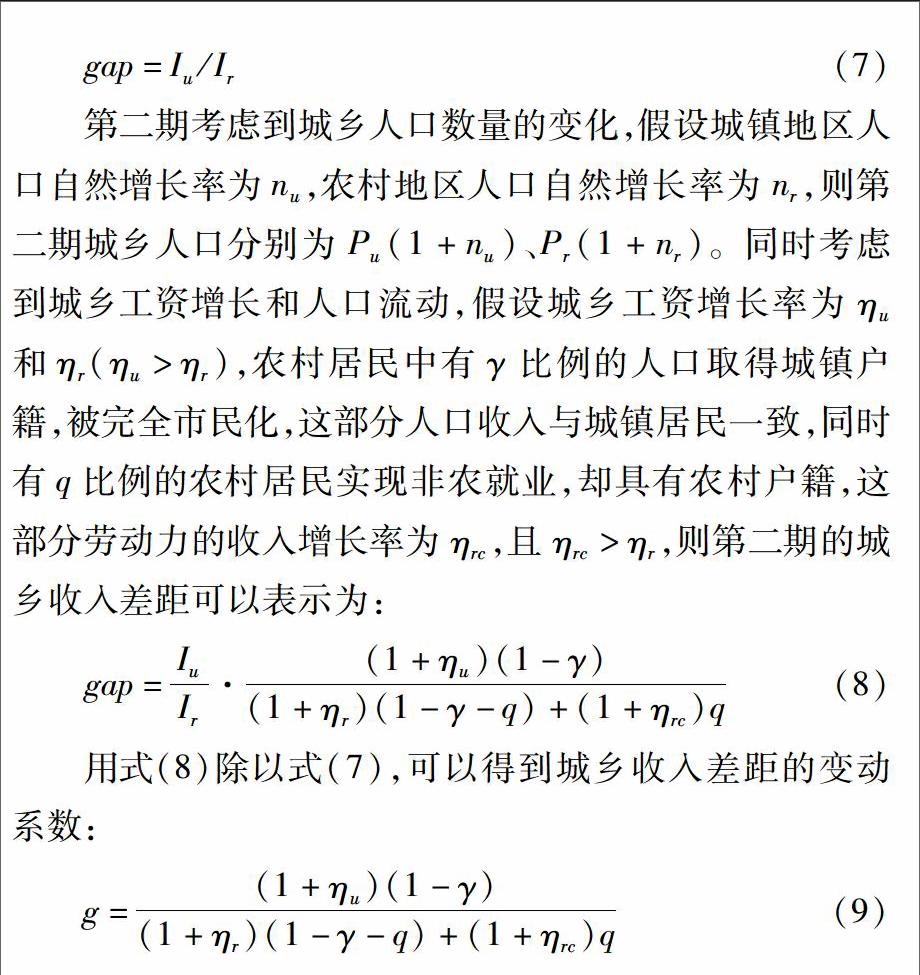

中国长期城乡分割的户籍制度导致乡城人口流动表现为两种形式:一种是农村劳动力非农就业,实现就业的非农化转移,但是他们具有农村户籍,在统计上属于农村居民,这种类型的人口流动可以提高农村居民的收入水平,缩小城乡收入差距;另一类是真正被市民化、具有城市户籍的农民,他们在统计上与城镇居民并无二致,但是完全被市民化的农民往往是比较富裕、具有较高人力资本的农民,这种身份的转化在一定程度上扩大了统计上的城乡收入差距。鉴于中国乡城人口流动的实际,为了清晰说明乡城人口流动对城乡收入差距的影响关系,借鉴张义博和刘文忻[19]的分析,构建一个包括两种类型乡城人口流动模式的数理分析框架。假设初始期的城镇人口为Pu,乡村人口为Pr,总的社会人口为P=Pu+Pr,初始的城镇居民收入为Iu,农村居民收入为Ir,因此初始的城乡收入差距可以表示为:

第二期考虑到城乡人口数量的变化,假设城镇地区人口自然增长率为nu,农村地区人口自然增长率为nr,则第二期城乡人口分别为Pu(1+nu)、Pr(1+nr)。同时考虑到城乡工资增长和人口流动,假设城乡工资增长率为ηu和ηr(ηu>ηr),农村居民中有γ比例的人口取得城镇户籍,被完全市民化,这部分人口收入与城镇居民一致,同时有q比例的农村居民实现非农就业,却具有农村户籍,这部分劳动力的收入增长率为ηrc,且ηrc>ηr,则第二期的城乡收入差距可以表示为:

用式(8)除以式(7),可以得到城乡收入差距的变动系数:

由式(9)可以判断城乡收入差距的变化趋势,如果g>1,城乡收入差距相对于上一期扩大,如果g<1,城乡收入差距相對于上一期缩小,如果g=1,城乡收入差距相对于上一期不变。由于ηu>ηr,要使城乡收入差距缩小的条件是(1+ηrc)q足够大,即ηrc>ηu,且q较大,否则一定有g>1。对式(9)求各因素的偏微分,可以判断各因素对城乡收入差距的影响效应。除农村户籍人口非农就业之外,真正取得城镇户籍被市民化的农村居民与农民相比往往具有较高的人力资本和物质财富,因此这种身份的转变会导致农村居民收入的相对下降,进而导致城乡收入差距的扩大;然而另一方面城镇居民的增加会提升城镇劳动力的供给,降低城镇居民收入水平,同时农村剩余劳动力的减少可以提升农村居民的收入水平。基于以上分析可以提出研究假说2:

假说2:人口流动分为是否取得城镇户籍两种流动模式,城乡收入差距的变动趋势取决于两种人口流动正反作用力的对比。

2.3 政府主导、人口流动对城乡收入差距的综合影响效应

政府主导型经济往往具有城镇偏向的经济特征,这在一方面增加了城镇对农村居民的吸引力,提升农村居民的城镇迁移意愿,甚至在一些情况下有政府主导的人口迁移,在一定程度上加快了城镇化发展进程;但在另一方面政府主导型经济导致三农投资长期不足,制约着农民收入水平的提高,影响农村居民向城市迁移的能力,加上城乡分割的户籍制度,政府主导型经济对人口流动存在抑制效应。这样政府主导型经济下既有促进人口流动的作用又具有抑制人口流动的作用,即政府主导下存在促进人口流动的作用力,农村户籍人口非农就业增加提高了农村居民的收入水平,同时加剧了城市就业压力,抑制了城镇收入水平的增长,具有缩小城乡收入差距的作用,但是却存在更多比较富裕、具有高素质的农村居民转变为城镇居民,扩大了城乡收入差距;政府主导下也存在抑制人口流动的作用力,城乡分割的户籍制度和劳动力市场使得农民非农就业机会非常有限,非农收入增长缓慢,缩小城乡收入差距的作用十分有限。可见政府主导和人口流动对城乡收入差距的综合影响也存在正反两种作用力,具体是使城乡收入差距收敛还是扩散,由以下实证分析来说明。

3 模型设定与数据说明

3.1 模型设定

基于以上的理论分析和研究假说,为了准确揭示政府主导、人口流动对城乡收入差距的影响关系,在实证模型设计中引入其他影响城乡收入差距的因素作为控制变量,采用面板数据分析方法,构建以下实证分析模型:

其中,i表示样本截面单元,t表示样本时间单元,gapit表示城乡收入差距,govit表示中国政府主导的经济性质,popit表示人口流动变量,govit·popit表示政府主导型经济和人口流动的交互项,xijt为一组控制变量。ηi表示截面单元不可观测且不随时间变化的区域个体效应,μt表示时间非观测效应,εit为与时间、地区无关的残差项。

在现实经济社会中,城乡收入差距的变动存在一定的路径依赖特征,即城乡收入差距不仅与地区因素有关,还受过去因素的制约,因此在实证分析中考虑到城乡收入差距的动态性是必要的,在式(10)的基础上引入城乡收入差距的滞后项,建立动态面板数据分析模型:

其中gapit-1为滞后一期的城乡收入差距水平,其他变量的定义与式(10)相同。为避免模型中变量的内生性问题和弱工具变量问题,获得更为有效的参数估计值,本文采用系统广义GMM进行动态回归分析。

3.2 指标选择

被解释变量:关于城乡收入差距的度量大致可分为三种:第一种是采用城乡收入比来衡量,该方法比较简单的反应了城乡收入差距,但是未能考虑到城乡人口结构的变化,在一定程度上城乡收入差距被高估了;第二种衡量城乡收入差距的方法是基尼系数,万光华[21]研究表明基尼系数不适合度量二元结构下的城乡收入差距,估计值严重缺乏可信度;第三种度量城乡收入差距的指标是泰尔指数(Theil index),该指标对收入差距的测度考虑到城乡人口结构的变化,比较真实的反应了城乡收入差距水平而受到众多学者的青睐[22]。因此,本文采用泰尔指数测度城乡收入差距,具体计算公式为:

其中,theil表示泰尔指数衡量的城乡收入差距,j=1表示城镇地区,j=2表示农村地区,Iij表示i地区城镇地区或农村地区居民的总收入,Ii为i地区居民总收入,Pij表示i地区城镇地区或农村地区居民人口数量,Pi表示i地区城乡总人口。

核心解释变量:政府主导型经济的测度采用政府财政对经济的参与度,即地方政府财政支出占GDP的比重来衡量,变量名称记为gov;人口流动采用非农人口就业比例来衡量,非农就业人口比较真实的体现了乡城人口的流动,同时中国非农就业比重与实际城镇化率高度一致,因此选择非农就业比重衡量人口流动是合理的,变量名称记为pop。

其他控制变量:地区经济增长水平,用地区实际人均GDP来表示,变量名称记为rgdp;地区金融发展水平,为了避免发达地区金融发展水平被低估,用年末人均金融机构贷款余额来测度,变量名称记为fis;产业结构,用非农产业总产值占GDP的比重來衡量,变量名称记为structure;人力资本水平,用劳动力平均受教育年限来衡量区域间的人力资本存量,具体计算公式为:平均受教育年限=(文盲和不识字人口×0+小学文化程度×6+初中文化程度×9+高中文化程度×12+大学及以上文化程度×16)/6岁以上总人口,变量名称记为edu;对外开放程度,用地区进出口贸易总额与GDP的比重来测度,变量名称记为open。

3.3 数据来源与处理说明

实证分析中考虑到样本数据的可获得性与可比性,采用1997—2014年中国大陆31个省(直辖市、自治区)的数据,所有原始数据均来自《中国统计年鉴》(历年)、各省(直辖市、自治区)《统计年鉴》(历年),缺失数据用《新中国六十年统计资料汇编》、中国经济与社会发展统计数据库、中国社会科学院金融统计数据库进行补充。考虑到价格波动因素,在数据处理中对相关名义变量用消费者物价指数进行平减,剔除价格性因素。为了消除内生性和异方差性问题,绝对值变量序列均取自然对数进入回归分析。

4 实证分析过程

4.1 静态回归分析

改革开放以来中国经济遵循非均衡的发展战略,加之各省份地理环境、要素禀赋等的差异等不可观测因素对城乡收入差距的影响,在静态回归分析中选择固定效应模型来校正这种异质性因素,估计结果如表1所示。全国样本的估计结果显示在回归期内政府主导和人口流动对城乡收入差距的影响为正,而且通过了统计显著性检验,即政府主导和人口流动均拉大了城乡收入差距。但是二者的交互项却对城乡收入差距具有显著地收敛效应,即随着人口流动的增加,政府主导对城乡收入差距的边际贡献会降低,同样随着政府主导的提升也会降低人口流动对城乡收入差距的边际贡献。加入控制变量后核心变量的估计结果与只包含核心变量的回归结果一致,即政府主导和人口流动对城乡收入差距具有显著的正向影响效应,但是政府主导和人口流动却显著的降低了彼此之间对城乡收入差距的边际贡献。分区域的估计结果可以看出:东部地区不包含控制变量时政府主导型经济和人口流动对城乡收入差距的影响显著为正,但是交互项的影响显著为负,加入控制变量后政府主导对城乡收入差距的反应系数为正,但却不具统计显著性,人口流动和交互项的影响效应未发生变化;中部地区、西部地区的估计结果与全国样本的估计结果一致,即中西部地区政府主导和人口流动拉大了城乡收入差距,二者的交互项却显著地缩小了城乡收入差距;东北地区的估计结果表明政府主导显著的拉大了城乡收入差距,但是人口流动及其与政府主导的交互项却显著的缩小了城乡收入差距。

4.2 动态回归分析

考虑到城乡收入差距的变动会存在路径依赖特征,加之滞后项和变量间关系会产生内生性问题,差分GMM可以较好地解决这一问题,但是差分GMM构造的工具变量可能会存在弱工具变量和样本偏差问题,系统GMM回归较好的解决了弱工具变量问题,因此本文在动态回归分析中采用系统GMM进行回归,结果如表2 所示。其中奇数列为核心解释变量外生,偶数列为解释变量内生,可以看出全国及分区域样本系统GMM回归均通过二阶序列相 关AR(2)检验,工具变量的sargan检验结果表明工具变量设计有效,回归系数表明城乡收入差距存在显著的路径依赖,而且反应系数均为正,即城乡收入差距的变动存在恶性循环的特征。就核心解释变量的回归系数来看,从全国样本的估计结果来看政府主导显著地拉大了城乡收入差距,这与静态分析结果一致,而人口流动及其与政府主导的交互项则显著的缩小了城乡收入差距。通过对分区域估计结果的比较可以发现核心解释变量外生模型的解释度更好,政府主导对城乡收入差距的回归系数在东部、中部、西部地区显著为正,即政府主导型经济扩大了城乡收入差距,但东北地区的回归系数为负且不显著;人口流动对城乡收入差距的影响在东部地区、中部地区和东北地区显著为负,西部地区则显著为正,即东部地区、中部地区和东北地区人口流动显著的缩小了城乡收入差距,西部地区的人口流动却扩大了城乡收入差距;政府主导和人口流动的交互项的回归系数在东部、中部地区为0,即对城乡收入差距的未产生实质的影响,西部地区的回归系数则显著为负,东北地区显著为正。

4.3 稳健性检验

为了检验实证分析结果的可靠性,采用城乡收入比(城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入的比值)来测度城乡收入差距,对模型(10)和(11)进行回归以检验上述估计结果的稳健性。静态稳健性检验结果表明全国样本、中部地区、西部地区、东北地区的回归系数符号及显著性与上文相同,只是东部地区出现差异,表明静态的实证分析结果具有稳健性。动态稳健性检验的结果表明核心解释变量外生时的回归结果与上文基本保持一致,只有东北地区的回归符号发生了变化,但是变化后的符号不具有统计显著性,说明上文动态分析结果具有稳健性,比较真实的反映了经济社会状况和变量间的影响关系(限于篇幅,稳健性检验结果未给出,但可供索取)。

5 研究结论与政策建议

本文基于中国地方政府主导的经济性质,结合城乡二元社会实际,构造了一个包含城镇和农村经济产出的社会福利函数来分析政府主导型经济增长对城乡收入差距的影响关系,并基于中国城镇化发展实际分析了人口流动对城乡收入差距的影响,提出理论假说,采用泰尔指数测度 城乡收入差距,用城乡收入比来进行稳健性检验,统计中国1997—2014年省际面板数据分别进行静态和动态回归分析。主要研究结论如下:①静态研究表明政府主导和人口流动均拉大了城乡收入差距,但是二者的交互项却对城乡收入差距具有显著地收敛效应,即随着人口流动的增加,政府主导对城乡收入差距的边际贡献会降低,同样随着政府主导的提升也会降低人口流动对城乡收入差距的边际贡献,这种影响关系在分区域的回归中依然成立,并未发生显著的变化,而且通过了稳健性检验。②城乡收入差距的变动存在显著的正向路径依赖特征,这种特征在全国样本和分区域样本回归分析中均通过了统计的显著性检验,即本期城乡收入差距的变化受前一期城乡收入差距的影响,表现为“富者愈富、贫者愈贫”的贫困恶性循环。③动态回归表明全国层面政府主导显著地拉大了城乡收入差距,而人口流动及其与政府主导的交互项则显著的缩小了城乡收入差距;动态性的分区域回归表明政府主导和人口流动对城乡收入差距的影响存在显著的区域异质性,而且通过了稳健性检验,实证分析比较真实的反映了经济社会状况和变量间的影响关系。

本文的研究结论具有以下的政策启示:①科学界定政府的职能边界,促进政府职能由发展型政府向服务型政府转变,矫正政府主导型经济中造成的政府职能异化,中国经济社会发展转型需要有效市场和因势利导型的有为政府,逐步推动经济增长由政府主导型向市场主导型转变。②健全现代财政预算制度,精准识别地方财政收支量的规模和结构条件,逐步矫正地方财政支出的偏城市化倾向,优化地方财政支出结构,进一步扩大涉农业务投资的规模,并充分发挥财政涉农业务投资正外部性和引导作用,激活农村经济发展活力,促进农民收入的超常规跨越式增长。③进一步深化城乡户籍制度改革,打破城乡分割藩篱,逐步消除人口迁移的体制性障碍因素,发展以人为本的新型城镇化,提高城镇化发展质量,促进人力资本等经济性生产要素在城乡间的双向良性流动,建设良性互动的新型城乡关系。④大力发展非农产业,增加农民的非农就业机会,促进农民的非农化就业和城镇化迁移,这种非农迁移不仅是农村到城镇的迁移,更要增加本地的非农转移,提高农村居民的就地城镇化水平。⑤城乡收入差距的变动具有显著的路径依赖特征,因此缩小城乡收入差距不应设置单一的政策目标,需要建立多方面的政策配套体系,旨在支持农业发展和农村建设,促进农民收入增长,实现城乡共享发展。

参考文献(References)

[1]张五常.中国的经济制度[M],北京:中信出版社,2009:17.[CHEUNG S N S.The economic system of China[M].Beijing:China Citic Press,2009:17.]

[2]张建波,马万里,迟诚. 城乡收入差距的地方政府因素分析[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版),2016(1): 14-22.[ZHANG Jianbo,MA Wanli,CHI Cheng.Study on local government as factors of urban-rural income gap[J]. Journal of Shandong University(philosophy and social sciences),2016(1):14-22.]

[3]AARON A, GUIRE M C. Benefits and burdens of government expenditure [J]. Econometrica,1970 (6): 907- 920.

[4]BARDHAN P. Decentralization of governance and development[J].Journal of economics perspectives,2002, 16 (4):185-205.

[5]HAO R, WEI Z. Fundamental causes of inland-coastal income inequality in post-reform China[J]. The annals of regional science,2010,45(1):181-206.

[6]葛蕾,陶小馬,汪宏.地方财政金融、城市化与城乡收入差距实证[J].中国人口·资源与环境,2015,25(9):93-99. [GE Lei,TAO Xiaoma,WANG Hong.Empirical of local finance,urbanization and urban-rural income gap [J]. China population, resources and environment,2015,25(9):93-99.]

[7]陶然,刘明兴.中国城乡收入差距、地方政府开支及财政自主[J].世界经济文汇,2007(2):1-21.[TAO Ran, LIU Mingxing. Urban-rural income gap of China,local government expenditure and fiscal autonomy[J]. World economic papers,2007(2):1-21.]

[8]鄧金钱,何爱平.城镇化、地方财政支出规模与城乡收入差距——基于面板门槛模型的实证检验[J].管理学刊,2016(2):35-42.[DENG Jinqian,HE Aiping.Urbanization,local fiscal expenditure scale and urban-rural income gap:empirical analysis based on panel threshold model[J]. Journal of management,2016(2): 35-42.]

[9]邓旋.财政支出规模、结构与城乡收入不平等——基于中国省级面板数据的实证分析[J].经济评论,2011(4):63-69.[DENG Xuan.Effects of level and composition of public spending on urban and rural income inequality: the empirical study from provincial panel data in China[J].Economic review,2011(4):63-69.]

[10]李实.中国农村劳动力流动与收入增长和分配[J].中国社会科学,1999(2):16-33.[LI Shi.Rural labor mobility and income growth and distribution in China[J].Social sciences in China,1999(2):16-33.]

[11]李宾,马九杰.劳动力流动对城乡收入差距的影响:基于生命周期视角[J].中国人口·资源与环境,2013,23(11): 102-107.[LI Bin,MA Jiujie.The impact of labor mobility on the urban-rural income gap from the perspective of life cycle[J].China population,resources and environment,2013,23(11):102-107.]

[12]阮杨,陆铭,陈钊.经济转型中的就业重构与收入分配[J].管理世界,2002(11):50-56,77.[RUAN Yang,LU Ming,CHEN Zhao.Reconstruction of employment and income distribution in economic transformation[J]. Management world,2002(11):50-56,77.]

[13]杨子帆,王栋.人口流动、不完全城市化与城乡收入差距[J].统计与信息论坛,2015(9):55-59.[YANG Zifan, WANG Dong. The effect of mobile population and incomplete urbanization on urban and rural income [J]. Statistics & information forum,2015(9):55-59.]

[14]曾艳.政府主导城市化与城乡收入差距的实证[J].求索,2015(12):64-68.[ZENG Yan. An empirical study on the government led urbanization and the income gap between urban and rural areas[J]. Seeker,2015(12): 64- 68.]

[15]李子叶,韩先锋,冯根福.中国城市化进程扩大了城乡收入差距吗——基于中国省级面板数据的经验分析[J].经济学家,2016(2):69-74.[LI Ziye,HAN Xianfeng,FENG Genfu.Is the process of urbanization in China expanding the income gap between urban and rural areas: based on the empirical analysis of Chinas provincial panel data[J]. Economist,2016(2):69-74.]

[16]孙华臣,卢华.城乡收入差距演变:劳动力迁移的贡献[J].财经问题研究,2014(8):71-76.[SUN Huacheng,LU Hua. The evolution of urban and rural income gap: the contribution of labor migration[J]. Research on financial and economic issues,2014(8):71-76.]

[17]刘田.中国城乡收入差距收敛性及倒U形检验[J].当代经济科学,2013(1):1-8,124.[ LIU Tian. Analysis of impact factors and inverted U-shape test of Chinese urban-rural income gap based on Theils index[J]. Modern economic science,2013(1):1-8,124.]

[18]雷根强,蔡翔.初次分配扭曲、财政支出城市偏向与城乡收入差距——来自中國省级面板数据的经验证据[J]. 数量经济技术经济研究,2012(3):76-89.[LEI Genqiang,CAI Xiang. Distortion of initial distribution, urban bias of fiscal expenditure and income gap between urban and rural areas: empirical evidence from Chinese provincial panel data[J]. The journal of quantitative & technical economics,2012(3):76-89.]

[19]张义博,刘文忻.人口流动、财政支出结构与城乡收入差距[J].中国农村经济,2012(1):16-30.[ZHANG Yibo, LIU Wenxin. Population flow, fiscal expenditure structure and the income gap between urban and rural areas[J]. Chinese rural economy,2012(1):16-30.]

[20]万广华.解释中国农村区域间的收入不平等:一种基于回归方程的分解方法[J].经济研究,2004(8):117- 127.[WAN Guanghua. Accounting for income inequality in rural China: a regression based approach[J]. Economic research journal,2004(8):117-127.]

[21]王少平,欧阳志刚. 中国城乡收入差距对实际经济增长的阈值效应[J].中国社会科学,2008(2):54-66, 205.[WANG Shaoping,OUYANG Zhigang. The threshold effect of Chinas urban-rural income inequality on real economic growth[J].Social sciences in China, 2008(2):54-66,205.]