医教结合背景下特殊职业教育治疗性音乐教学模式研究

曲宁+程虹毓

摘 要:“医教结合”作为目前我国特殊教育改革探索的一种途径,近年来受到了特殊职业教育领域的关注。文章在“医教结合”背景下,将音乐治疗与特殊音乐教育相结合构建具有教、康双重作用的治疗性音乐教学模式,该模式包含前期评估与设计、课程实施与阶段评估及后期评价与汇报演出三个阶段,强调课程前后的评估、教学与治疗双重目标的制定,最终实现“教”与“康”的双重目标。通过对该教学模式的实践研究表明治疗性音乐教学模式对特殊儿童有效,该研究结果可为特殊职业教育领域工作的音乐治疗师、特殊音乐教师提供康复与教学模式的参考,推动医教结合理念在特殊职业教育领域中的运用与发展。

关键词:医教结合;特殊职业教育;治疗性音乐教学模式

作者简介:曲宁(1982-),女,黑龙江佳木斯人,江西中医药大学讲师,研究方向为音乐治疗;通讯作者:程虹毓(1980-),女,黑龙江黑河人,江西中医药大学讲师,研究方向为音乐治疗。

基金项目:江西省教育科学“十三五”规划重点课题“基于‘医教结合理念对自闭症儿童的治疗性音乐教学研究”(编号:16ZD034),主持人:程虹毓。

中图分类号:G712 文献标识码:A 文章编号:1001-7518(2016)32-0055-05

自从1866年我国创办福建船政学堂以来,我国的职业教育经历了一百多年的发展历程。近年来,由于社会对残疾人群体的就业与生活质量的关注,特殊职业教育得到了重视与发展。例如南京特殊教育职业技术学院开设了特殊教育、孤独症儿童教育与康复、学前特殊教育、儿童康复等专业[1]。但当前特殊职业教育学校的教学模式较为落后,影响了特殊学生学习的效果,同时也阻碍了特殊职业教育的发展。因此,对特殊职业教育教学模式的改革势在必行。

据《第二次全国残疾人抽样调查》结果显示:全国0-14岁残疾儿童总数为387万人,其中0-6岁残疾儿童141万,6-14岁的学龄残疾儿童246万[2]。这些残疾儿童大多是学校教育的适龄对象。由于目前的医学手段尚无法治愈脑瘫、智力障碍、孤独症等疾病,患有这些疾病的儿童只能带病接受教育[3]。然而,这些残疾(病患)儿童在接受教育的同时,也具有康复的需求,尤其是被安置在特殊教育学校的39.9万名特殊儿童[4],他们具有更加突出的康复需求。

目前针对特殊儿童的康复项目种类繁多,如心理康复、医学康复、运动康复、器械康复等。其中,来自上世纪五十年代的音乐治疗技术在特殊儿童康复领域的应用,以其显著的疗效引起了医学界、音乐界、教育界等领域专家学者的关注。音乐治疗的出现推动了特殊群体的康复研究步入了一个全新的应用层面,Geretsegger M等针对4-6岁自闭症患儿,实施了5个月的即兴音乐治疗,获得了较为满意的效果[5]。Spiro N等对沟通困难儿童进行音乐治疗,通过累计和分析大量数据,发现孤独症儿童简单、明确的个人行为如移动、有节奏的活动等均有所改善[6]。Yang YH報道了一种亲子互动音乐疗法,研究结果支持使用家庭为基础的音乐治疗方案[7]。

在我国,北京联合大学的陈莞教授开展了对自闭症、智障以及脑瘫等各类特殊儿童的系列研究,并出版了专著《儿童音乐治疗理论与应用方法》,中央民族大学的王冰老师针对自闭症等特殊儿童进行了奥尔夫音乐治疗以及再创造音乐治疗等方法的研究,著有《儿童音乐治疗理论与实务技术》与《音乐治疗活动手册》书籍。然而,这些音乐治疗研究仅关注于对特殊儿童功能障碍的治疗和改善,对治疗后持续性的音乐教育并未得到重视。经治疗后的患儿限于停留在音乐之外功能障碍的康复,缺乏音乐技能和音乐审美的学习,因此其音乐素养本身并未得到提高,整体素质仍远低于正常同龄儿童。同时,由于没有获得相应音乐技能的提高,对进一步深入的音乐治疗效果产生一定的阻碍。

针对音乐治疗与特殊音乐教育分离模式的不足,已经有专家学者开始从多角度探讨了将音乐治疗运用于特殊音乐教育的方法,如顾秋鸿研究探索了音乐治疗在智障儿童教育中的作用[8];吴善亮等开展了音乐治疗技术在特殊教育中实施的技术方法研究[9];赵玥等人论述了奥尔夫音乐教育适用性于孤独症儿童音乐治疗领域[10]。这些研究为我们开展音乐治疗与特殊音乐教育结合发展提供了新的思路。但这些研究大多基于音乐治疗与特殊音乐教育结合的理论层面,而实践教学方面有所欠缺。本论文在实际教学的基础上,将音乐治疗与特殊音乐教育有机结合,作为一门独立的具有医教双重效用的治疗性音乐教学课程进行研究,探讨构建具有教、康双重性质的治疗性音乐教学模式,这种模式可用于特殊职业教育的课程建设。

一、治疗性音乐教学的原则和特点

治疗性音乐教学要遵从学生本位、音乐本位、情感体验、寓教于乐、主动参与、协同融合、创造发展、总体设计、适时调整九大原则。

治疗性音乐教学具有以下三大特点:

第一,对于通常的音乐教学,只需要熟悉教学内容、教学目标,设计教学方案,但是对于治疗性的音乐教学需要在阶段性课程开始前对班级学生进行评估,评估内容从动作能力、语言能力、交流能力、认知能力、音乐能力五大方向进行,每一项具体评估内容可根据特殊儿童的类别进行添加,根据评估数据制定治疗性音乐教学方案与内容。

第二,治疗性音乐教学要制定治疗与教学双重目标,两种目标的制定要相辅相成,彼此互为补充,不能南辕北辙。

第三,治疗性音乐教学分为教学评价与治疗评估,教学评价项目为教师教学评价、家长反馈评价、学生音乐能力评价;治疗评估项目大体分为动作、语言、交流、认知四项,也可根据教学对象的特征类别来重新制定。

二、治疗性音乐教学模式构建

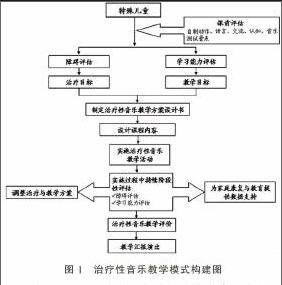

根据以上的原则与特点,笔者构建了治疗性音乐教学模式,见图1:

由图1所示,治疗性音乐教学模式建立分为三个阶段:前期评估与设计、课程实施与阶段评估、后期评价与汇报演出。

(一)第一阶段:前期评估与设计

首先,确定教学对象属于哪一类特殊儿童,掌握此类特殊儿童的症状特点,进行课前评估。课前评估量表可以根据教学对象的特点自制评估项目,通常可以从动作能力、语言能力、交流能力、认知能力以及音乐能力五项进行评估,每一项具体的评估内容可根据实际教学对象以及教学需要掌握的前提信息来设定。课前评估的意义在于,从评估数据来判定教学对象的各项障碍能力指标与具备的音乐能力指标,根据评估数据指标来确定需要在治疗性音乐课程中进行康复治疗的目标,制定教学对象音乐能力能达到的教学目标。

其次,根据治疗目标与教学目标来设计教学方案设计书。治疗性音乐教学方案设计书不同于传统教学当中的教案,教学方案设计书是对课程当中每一项教学环节进行的设计与构思,从教学主题、课时数的安排到教师备课内容知识扩展、教具使用以及教学评价纲要等都要有所涉及,因此教师撰写一份详细的教学方案设计书就有了明确的治疗与教学的方向。

第三,根据教学方案设计书,教师设计具体教学内容,教学内容要同时兼具治疗性与教学性,如乐器演奏教学,作为治疗性目标是用来提高动作能力,对粗大动作与精细动作的锻炼。作为教学目标,教师在学生动作能力提高后,要教会学生正确的乐器演奏方法,进而发展学习模仿老师打击节奏型,由此锻炼提高记忆能力与模仿他人的能力。

(二)第二阶段:课程实施与阶段评估

第一,实施治疗性音乐教学。首先进行教室布置,准备好教学中所需乐器,如三角铁、手鼓、康佳鼓、木鱼、散响等,以及音乐播放器。尽量把教室布置成孩子喜欢和熟悉的环境,以消除患儿对教学环境的焦虑感。治疗性音乐教学活动分为三个步骤(每次课程步骤相同),具体步骤如下:1.热身活动,可以进行《问候歌》或《问候舞》,用唱歌互相问好或简单的肢体接触动作例如握手、拍肩等动作相互问候(具体内容由教师制定);2.主题活动,内容根据每次课程的治疗目标与教学目标而定,每次课程主题活动仅限一项。例如,以锻炼精细与粗大动作为治疗目标;以节奏感训练,模打节奏型为教学目标,课程主题可以设计为乐器演奏,以击鼓训练为主,模仿老师动作以及节奏型,鼓声大小交替,挥动手臂用力击鼓锻炼患儿的粗大动作,声音逐渐渐弱,击鼓发力动作由手臂变为手掌再到手指指尖敲击鼓面,最后变为手指指肚在鼓面摩擦发声,转变为精细动作的训练。动作能力提升后,可进行打击乐的演奏技能学习,以教学对象能够完成力所能及的小型音乐作品演奏为教学任务完成。根据本次主题活动的治疗、教学目标完成情况,可以将下一次课程主题设计为《鼓响我动》,当听到老师击鼓的声音,患儿原地踏步走,当老师鼓声停止,患儿动作停止,此项活动的教学目标为让学生学习音乐的休止与进行,治疗目标为训练患儿听从指令、增强注意力集中。因此,阶段性课程的每一节课的主题内容是按照治疗与教学目标的总体设计以及完成情况前后连接的,教师会根据阶段性评估的数据对治疗性音乐教学内容进行调整,因此教师不是孤立的毫无根据的进行单次课程的设計;3.结束活动,可以安排患儿坐好或者躺好。老师选一首曲调平缓的歌曲作为结束,可以演唱也可以聆听,要保证患儿情绪平稳的离开教室,不影响课后的其他日常活动,避免由于课堂的情绪兴奋造成患儿情绪不稳定带来的安全隐患,最后让学生有序离开教室。

这里要提醒注意的是,无论教学方案设计书如何详细,教学内容如何丰富,课前准备如何充分,在特殊儿童的治疗性音乐教学课堂中,总会有许多无法预料与想象的情况出现,这是由特殊儿童本身的功能障碍所决定的,尤其是智障类儿童,情绪的波动、音乐音响的刺激、同学相互影响都可能在教学过程中引发各种情况出现,对于成熟的特殊音乐教师,他们可以根据自己已有的经验掌控课堂气氛,处理突发情况,对于经验不足的新老师,这种情况可能引发教师自身的焦虑与不安,这就需要教师在教学过程中勤于观察,多做记录,积累经验。

第二,在实施治疗性音乐教学的过程中,进行阶段性的治疗评估与教学评估,阶段性评估数据可以看出学生哪些方面进步的较好,哪些方面需要进一步提高,根据阶段性的评估数据,对后续课程进行相应的调整,同时可以指导家长在课后进行有效的家庭康复补充治疗,以巩固课堂教学效果。

(三)第三阶段:后期评价与汇报演出

第一,阶段性教学结束后,进行教学评价,教学评价分为教师评价,家长评价,学生评估数据评价。教师评价,根据阶段性教学观察记录与教学视频(视频仅限于教师内部观看)回放,评价本轮课程的优点与不足,评价重点是找出课程的不足以及改进的方法与思路。由于教学对象属于特殊儿童,所以不进行学生对教师以及对自我的评价,此项评价由家长完成,通过家长访谈问卷调查,来进行学生教学效果评价。在阶段性课程结束后,要进行课后评估,根据治疗性音乐课程开始前和结束后的两次评估数据对比,进行治疗性教学效果的评价。

第二,汇报演出。在每一次阶段性教学结束或学期末,组织进行音乐汇报演出,为特殊儿童提供舞台,展现自我,以此来增强学生的自信心,同时他们的表演也给予特殊儿童的家长自信和鼓励。演出地点可以选择在特教学校内部,也可以选择进入社区或养老院、福利院以及普通幼儿园或学校,通过这样慰问性的演出可以增加特殊儿童与外界的交流机会,让特殊儿童走向社会融入社会,也让社会对特殊儿童多一些了解多一些关爱,进而接纳这样的特殊群体。

三、治疗性音乐教学模式实验及结果

笔者于2015年在长沙市雨花区小玉特殊教育机构进行了治疗性音乐教学模式的试验性教学,选取30名自闭症儿童作为试行对象,年龄在6-7岁之间。依据儿童孤独症评定量表中敏感性、特异性均较好的儿童孤独症评定量表(CARS)[13]以及自制课程评估量表对患儿进行评估,将研究对象随机分为实验组和对照组,每组15人,且实验组和对照组在性别、年龄等方面情况大致相同。实验组接受治疗性音乐教学试验,对照组按照原有教学计划和教学方式进行音乐教学。实验组进行每周2次、每次40分钟,共8周、16次的治疗性音乐教学。实验结果见表1。

从表1可以看出,教育、康复训练的有机结合,使学生在动作能力、语言能力、交流能力及音乐能力等各方面均获得长足的进步,与对照组相比,实验组均有显著性差异;CARS量表评分也表明实验组患儿的得分呈下降的趋势,与对照组相比差异有统计学意义。

四、讨论与展望

从近年来的发展趋势来看,培养特殊学生具有一种专门技能仍然是特殊职业教育的目标,特殊职业教育将仍会朝着强化专业技能培养的方向发展。然而传统特殊教学当中教师单纯的教育手段能起的作用十分有限,对学生学习技能的提高效果不佳。如以往有教师在面对语言与听力障碍学生发音不清晰的问题时,只能用单一手段一味地让学生反复模仿,教学效果收效甚微。通过治疗性音乐教学模式的实施,教师可以运用音乐治疗技术当中的歌曲演唱、节奏性朗诵等方法实施针对性的言语训练,提升语言功能。治疗性音樂教学方法不仅能提高学生的功能障碍能力,还可以通过针对性的音乐活动设计,提高学生的乐器演奏技能,获得一定的职业能力。

治疗性音乐教学课程能够拓宽特殊学生的学习领域,提升学生积极性,对学生的生活态度也是一种促进。同时治疗性音乐教学的实施可以使教师加深对音乐治疗学科的认识,提高对特殊儿童康复过程、康复需求的认识,一定程度上改变过去那种“先医后教”、“医教分离”的认识和做法,逐渐采用“当医则医,当教则教;医中有教,教里融医;医为教用,教需医辅;医教结合,科学发展”[14]的务实做法。

但是,在治疗性音乐教学的实施过程中也发现了亟待解决的问题,具备音乐治疗与音乐教学复合能力的师资力量十分紧缺。医教结合的理念已经提出多年,但由于职业教育学校特教教师只懂教技能不懂康复治疗技术,因此在实施过程中大多需要医院或康复机构的康复医师与特教学校合作,目前就实际状况而言,多数地区的特殊职业学校无法实现与医疗康复机构合作,职业学校也无条件配备相应的康复治疗人员。因此,培养具有双重能力的特殊教师队伍对于医教结合理念的实施具有十分重要的意义。对于师资的培养需要在开设特殊教育专业的师范学校、职业教育学校以及高等师范专科学校做出新的培养方案与培养目标。与此同时职业学校可以通过继续教育、职业培训、教师进修等多种途径培养现有的师资力量,补充特殊教师所欠缺的职业技能。

特殊职业教育的根本目的是促进特殊人群的发展,使这一特殊群体能够融入社会,适应社会生活,并具有相应的职业技能。从实验结果来看,治疗性音乐教学模式的实施,符合特殊儿童身心发展规律和实际需求,有助于他们身心的全面健康发展。治疗性音乐教学模式的构建为我国特殊职业教育的革新与发展提供了新的思考路径,同时治疗性音乐教学模式的实施有助于辐射到其他特殊职业教育学科的教学改革与发展,能够积极有效的推动相关特殊教育学科在教康结合的道路上迈向新的台阶,为特殊儿童提供更加优质的教育与康复治疗服务。

参考文献:

[1]肖源,管才君.我国高等特殊职业教育院校职能转变的思考[J].中国教育技术装备,2010(33):71-73.

[2]第二次全国残疾人抽样调查领导小组.2006年第二次全国残疾人抽样调查主要数据公报(第二号) [Z].北京:中华人民共和国国家统计局,2007.

[3]张伟锋.医教结合:特殊教育改革的可行途径——实施背景、内涵与积极作用的探析[J].中国特殊教育,2013(11):19-24.

[4]全国各级各类学历教育学生情况[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s7382/201305/152564.html,2013-3-20.

[5]Geretsegger M, Holck U, Bieleninik ?覵, et al. Feasibility of a Trial on Improvisational Music Therapy for Children with Autism Spectrum Disorder[J]. J Music Ther, 2016,53(2):93-120.

[6]Spiro N, Himberg T. Analysing change in music therapy interactions of children with communication difficulties[J]. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2016,371(1693):1-11.

[7]Yang YH. Parents and Young Children with Disabilities: The Effects of a Home-Based Music Therapy Program on Parent-Child Interactions[J]. J Music Ther. 2016,53(1):27-54.

[8]顾秋鸿.音乐治疗对智力障碍儿童功能提高方面的作用[J].辽宁中医药大学学报,2014,16(7):169-170.

[9]吴善亮,王玉兰.特教学校应用音乐治疗的原则和策略[J].现代特殊教育,2015(23):12-14.

[10]赵玥,杜青青.奥尔夫音乐教育在孤独症儿童音乐治疗领域中的适用性——读《奥尔夫音乐思想与实践》有感[J].艺术研究(哈尔滨师范大学艺术学院学报),2015(3):182-183.

[11]程虹毓,刘燕,朱继孝.奥尔夫音乐疗法应用于重度孤独症儿童的个案分析[J].中国儿童保健杂志,2013,21(9):1007-1008.

[12]王冰.儿童音乐治疗理论与务实技术[M].北京:中央民族大学出版社,2010:14-15.

[13]陈维华,邹林霞,杨立星,等.听统刺激联合游戏疗法对孤独症儿童行为心理的干预[J].中国儿童保健杂志,2016,24(3):332-334.

[14]谢敬仁.以人为本,科学推进“医教结合”的实验和探索[J].现代特殊教育,2011(2):5-7.

责任编辑 王国光