基于生态效率的区域循环经济发展实证研究

——以江苏省为例

刘柄麟,汪欢,胡晴,庄胜利,陈惠东,张超*

1.上海师范大学城市生态与环境研究中心,上海 200234 2.南京大学地理与海洋科学学院,江苏 南京 210023 3.南京大学非洲研究所,江苏 南京 210023 4.江西财经大学旅游与城市管理学院,江西 南昌 330077 5.上海师范大学生命与环境科学学院,上海 200234 6.清华大学环境学院,北京 100084 7.浙江清华长三角研究院,浙江 嘉兴 314006

基于生态效率的区域循环经济发展实证研究

——以江苏省为例

刘柄麟1,汪欢2,3,胡晴4,庄胜利5,6,陈惠东5,7,张超5,6*

1.上海师范大学城市生态与环境研究中心,上海 200234 2.南京大学地理与海洋科学学院,江苏 南京 210023 3.南京大学非洲研究所,江苏 南京 210023 4.江西财经大学旅游与城市管理学院,江西 南昌 330077 5.上海师范大学生命与环境科学学院,上海 200234 6.清华大学环境学院,北京 100084 7.浙江清华长三角研究院,浙江 嘉兴 314006

基于生态效率理论,对江苏省2005—2014年生态效率及其变化轨迹进行实证研究,并引入脱钩分析法探究江苏省经济发展状况与环境压力的关系,最后使用灰色关联分析法对影响江苏省生态效率变化的主要资源与环境分效率因子作出诊断。结果表明:2005—2014年,江苏省各指标的资源效率均在波动,环境效率多数有小幅上升;综合资源效率与综合环境效率皆有波动,且综合环境效率波动幅度大于综合资源效率;从生态效率及循环经济模式的时间演变轨迹看,江苏省走的是跳跃型发展模式;经济发展与环境压力的脱钩状态不稳定,主要表现为强脱钩、弱脱钩和扩张性复钩3种状态;通过灰色关联分析可知,固体废物综合利用、工业用电、全社会用电、生活能源消费、城镇生活污水排放和一般工业固体废物产生为影响江苏省生态效率变化的显著贡献因子。

生态效率;区域;循环经济;测度;江苏省

随着社会经济的快速发展,资源与环境问题也日益突出,其引发的一系列问题已对人类的永续发展构成严重威胁。据统计,我国单位GDP的污染排放量比发达国家的平均水平高出10倍以上[1],这说明中国实行环境友好型的经济增长已刻不容缓。江苏省作为我国沿海地区的发达省份,改革开放以来,社会经济持续快速发展,2015年人均GDP超过1万美元,已步入世界中等收入国家水平行列[2],但经济的快速发展使得资源与能源的供应日趋紧张,生态压力不断增大,阻碍了江苏省可持续发展水平的提高。因此,江苏省急需走一条资源、能源高效清洁利用的循环经济发展道路[3]。

循环经济有别于传统的线性经济(即资源、能源通过生产加工变为产品,进而通过消费者的购买使用最终以废物形式剩余下来,这会造成资源的浪费和环境的污染),其注重资源能源的再生利用,不仅提高了利用效率,而且在整个生产消费的全过程中节约了资源、减少了污染物的排放[4],这种低消耗、高利用、低污染的经济发展模式越来越受国内外专家学者的推崇。循环经济的相关研究也成为当前环境经济学领域的研究热点。有关区域循环经济的研究在国外尤其是发达国家已广泛开展,且都比较成熟:如日本寻求社会-企业(家庭)循环经济模式,以“静脉产业”为切入点,以资源的循环利用为重点,从而建立人与自然和谐有序的环境友好型社会为目标[5];而德国则以企业-社会、消费-生产为切入点,以“绿点系统”为载体,以物质流管理为核心,重在探索区域性的循环经济模式,“绿点系统”充分体现了扩大生产者责任原则和污染者付费原则[6]。这些循环经济模式的共同点都是与本国国情、资源禀赋和发展战略相适应,但在推进本国可持续发展战略的过程中采取了不同的发展模式。

我国循环经济的发展虽然起步较晚,但进入21世纪后,我国对循环经济的研究日益增多,研究方法与理论也日趋成熟。我国在借鉴国外可持续发展研究的基础上,依据研究尺度的大小,将研究区域分为以行政区域为研究对象的宏观层面、以工业园区为研究对象的中观层面和以单个企业为研究对象的微观层面3个尺度,并以此制定了3个层次的发展尺度,分别为着眼于整个社会的物质循环过程及其效率的大循环、中循环和小循环[7];评价方法主要分为PSR(压力-状态-响应)模型[8]、APRP(活动-压力-反应-绩效)模型[9]、DPSR(驱动力-压力-状态-响应力)模型[10-11]、演化博弈模型[12]、生态足迹法[13]、TOPSIS(逼近理想解排序)法[14]等。近年来,生态效率评价法也逐渐被我国学者采用,如诸大建等[15]通过生态效率的测度方法对我国的循环经济进行评价;黄和平[16]基于生态效率理论对江西省的循环经济进行了定量研究。生态效率是资源能源利用效率及环境污染效益的综合表征指标,是区域循环经济状态的合适测度。笔者将生态效率测度模型运用到江苏省循环经济发展模式的分析中,通过定量测算江苏省生态效率变化轨迹,并引入脱钩分析法探究江苏省经济发展状况与环境压力的关系,最后使用灰色关联分析法对影响江苏省生态效率变化的主要资源与环境分效率因子作出诊断。通过多重视角系统评价江苏省循环经济模式,既有利于发现江苏省经济发展模式转变的途径,又有利于发现该省在经济发展过程中凸显的资源与环境问题,以期为该省和其他相似省市的循环经济发展提供理论基础。

1 模型构建与数据处理

1.1 生态效率测度模型

生态效率可以概括为在经济不断发展,优质服务和更具性价比的商品不断满足人类高质量生活需求的同时,做到环境影响最小化,资源价值最大化[17]。同时,根据世界经济合作与发展组织(OECD)和世界可持续发展工商业联合会(WBCSD)提出的生态效率概念模型,得出生态效率公式[18-19]:

E=C/I

(1)

式中:E为生态效率;C为社会服务质量,用GDP、工业GDP或人口表示;I为资源消耗或环境影响,用资源能源利用情况和污染物的排放情况来表示,可表示为生态负荷。本质上,生态效率是社会服务量与生态负荷的脱钩:如果社会服务量不断增加的同时,生态负荷在不断减小,二者呈现强脱钩,那么生态效率就会增加,经济与环境相协调,呈区域循环经济发展状态;反之则生态效率减小,经济与环境失调,区域发展不可持续。

由于生态负荷可分解为环境负荷与资源负荷,相应的生态效率又可分为环境效率与资源效率,计算公式如下:

R=χγ

(2)

P=χ/γ′

(3)

式中:R为资源效率;P为环境效率;χ为GDP增长倍数;γ为资源和能源消耗量增长倍数;γ′为环境污染排放量增长倍数。

区域循环经济的测度借鉴已有研究成果,并改进了生态效率度量模型(图1)[20]。

图1 生态效率度量模型Fig.1 Ecological efficiency measurement model

A区域为资源开采—工业生产—废物排放的全开放型线性经济发展模式[21],其生态效率低,经济发展以巨大的资源能源消耗和废物排放为代价,带来了资源危机和严重的环境问题,又称为传统发展模式;B区域为末端治理型模式,废物排放量得到明显的控制,环境压力有所缓解,生态效率有所提升;C区域为源头削减型模式,资源能源的利用效率得到提升,废物减量化、资源化水平提高,生态效率中等;D区域为循环经济模式,资源能源利用效率显著提高,同时废物排放减量化和再生资源化水平较高,资源与环境的压力处于可控范围,生态效率高。

区域间不同的发展模式代表了不同的含义[14]:其中,A→B→D是末端治理型经济发展轨迹,也是中国经济传统发展轨迹,即走了一条“先污染,后治理”的不可持续发展道路;A→C→D是通过主动从生产源头减少控制与降低污染物排放,推动废物减量化、资源化,属于源头削减型经济发展模式,国外多属于此发展轨迹;A→D是循环经济的发展轨迹,是“穿越环境高山”的发展曲线[22],即遵循减量化(reducing)、再利用(reusing)和再循环(recycling)的“3R”原则,对生产系统进行整体优化[23],是区域发展的理想化模式[24]。

1.2 数据处理

1.2.1 指标选取与数据来源

生态效率分为资源效率与环境效率,考虑到数据的可用性、可比性、可获得性与连续性,根据江苏省统计局发布的2006—2015年《江苏统计年鉴》[2],建立资源效率与环境效率评价指标。

资源效率评价指标包括工业用电、生产用水、生活用水、能源消费、全社会用电、城乡居民生活用电、工业能源消费、生活能源消费;环境效率评价指标包括工业废水排放、城镇生活污水排放、化学需氧量排放、二氧化硫排放、烟(粉)尘排放、一般工业固体废物产生、固体废物综合利用。

1.2.2 资源效率与环境效率的计算

根据指标选取情况,在量化资源效率和环境效率的基础上,借鉴已有研究成果改进生态效率度量模型[16],以提升度量模型的可用性,计算公式如下:

(4)

(5)

式中:Ri为第i个指标的资源效率;Pi为第i个指标的环境效率。

1.2.3 变异系数法确定各指标计算权重

由于评价指标体系中的各指标的量纲不同,不宜直接比较其差别程度。为消除各评价指标量纲不同的影响,需用各指标的资源或环境效率的变异系数来衡量其取值的差异程度。各指标的变异系数公式如下:

(6)

各指标的权重(Wi)为:

(7)

1.2.4 各指标数据标准化处理

(8)

式中:Zi为i指标标准化后的值;Xi为i指标属性值;Xi′为i指标初值。

由此可得江苏省各年综合资源效率(R)与综合环境效率(P)计算公式:

(9)

(10)

将计算所得的江苏省历年综合资源效率与综合环境效率值放入图1,判定江苏省当年的经济发展模式,再按生态效率度量模型曲线推算出江苏省各年的生态效率。

1.2.5 基于弹性系数的脱钩指数计算

脱钩一词最早出现在物理学领域,用来反映原本具有响应关系的2个或多个物理量随外在环境的变化,其响应关系不断减弱直至消亡。

随着脱钩理论的不断丰富与完善,脱钩指数分析法也得到广泛应用。选取GDP作为衡量经济发展状况的指标,选取七大环境效率评价指标数据衡量环境压力,运用脱钩指数来描述区域经济发展状况与环境压力的关系,进而探究江苏省区域经济发展与区域环境压力之间的脱钩关系,并分析二者脱钩水平的发展状况与脱钩指数的动态变化。脱钩指数计算公式如下:

(11)

式中:DI为某年的脱钩指数;ΔI为江苏省环境压力的年变化率;ΔGDP为GDP的年变化率。各指标均以2005年为基准。

参考武红等[25]的脱钩模型,提出6种脱钩类型及其特征,如表1所示。脱钩度量模型如图2所示。

表1 脱钩的类型及其特征

图2 脱钩度量模型Fig.2 Decoupled analysis metric model

以ΔI为纵坐标,ΔGDP为横坐标构成直角坐标系,直线ΔI/ΔGDP、ΔI和ΔGDP将坐标系分成扩张性复钩、弱脱钩、强复钩、弱复钩、强脱钩和衰退性脱钩6个区域。

1.2.6 灰色关联分析法

相比传统的多因素分析法,灰色关联分析法对数据选取的要求较低且计算比较方便,因此其应用也较为广泛。将灰色关联分析法运用到影响江苏省生态效率变化的实证研究中,探求江苏省各环境和资源分效率对生态效率变化的贡献率,具体计算步骤如下。

(1)确定参考数列并选取比较数列。将2005—2014年江苏省生态效率作为参考数列X0(t),选取对应年份的环境与资源分效率共15项作为比较数列Xi(t)。

(2)将参考数列和比较数列无量纲化(原始数据的初值化)。由于参考数列和比较数列的物理意义不同,其量纲也不同,使数据在比较时无法得出较为准确的结论。因此在运用灰色关联分析法时,需对选取的数据进行无量纲化处理。计算公式如下:

(i=0,1,…,15;t=2005,2006,…,2012)

(11)

(3)求序列差。将参考数列最大值和最小值与其相对应的各比较数列作差取绝对值,形成绝对差值矩阵〔ΔQi(t)〕:

(12)

在绝对差值矩阵中找出最大值(Δmax)和最小值(Δmin)。

(4)计算关联系数。对绝对差值矩阵中的数据作如下变换:

(13)

式中:α为分辨系数,其值属于(0,1),分辨系数越小关联系数之间的差异就越大,本研究分辨系数取0.5;βi(t)反映了第i个比较数列Xi(t)与参考数列X0(t)在第t时期的关联程度。

(5)计算关联度。公式如下:

(14)

式中θoi为关联度,其值属于[0,1]。其值越大,比较数列(江苏省各环境和资源分效率)与参考数列(江苏省生态效率)的相对变化就越接近,耦合性越强,反之亦然。

(6)相对关联度分析。通常将关联度分为低关联(0<θoi≤0.5)、较高关联(0.5<θoi≤0.85)和高关联(0.85<θoi≤1)3个等级,为使各分效率指标关联水平有区分度,采用相对关联度等间隔评价方案对各分效率指标进行分级,分级方案如表2所示。

表2 相对关联度等间隔评价方案

2 结果与分析

2.1 基于生态效率的江苏省循环经济模式

2.1.1 江苏省资源效率与环境效率的演变趋势

江苏省各指标资源效率的演变见图3。从图3可以看出,工业用电效率由2005年的1.019 6 元/(kW·h)波动至2014年的1.063 0 元/(kW·h),上升了4.26%;生产用水效率由2005年的1.384 8亿元/万t波动至2014年的1.147 1亿元/万t,下降了17.16%;生活用水效率由2005年的1.20人/m3波动至2014年的1.05 人/m3,下降了12.50%;能源消费效率由2005年的0.99亿元/万t(以标煤计)波动至2014年的1.06亿元/万t(以标煤计),上升了7.07%;全社会用电效率由2005年的1.03元/(kW·h)波动至2014年的1.07元/(kW·h),上升了3.88%;城乡居民生活用电效率由2005年的1.06万人/(亿kW·h)波动至2014年的1.19万人/(亿kW·h),上升了12.26%;工业能源消费效率由2005年的0.98亿元/万t(以标煤计)波动至2014年的1.06亿元/万t(以标煤计),上升了8.16%;生活能源消费效率由2005年的0.93万人/万t(以标煤计)波动至2014年的1.13万人/万t(以标煤计),上升了21.51%。从各资源指标的时间演变上看,江苏省各指标的资源效率均在波动,多数呈增长态势。自我国实施节能减排政策后,江苏省居民的节电意识大幅提高[26],城乡居民生活用电效率提高10%以上;而随着2004年西气东输工程的完工,大量高热值、低污染天然气能源的输入替代了居民惯常使用的煤气,使江苏省生活能源消费效率大幅提升,超过20%;但生产、生活用水效率均显著下降,由于近年来全省的城市化进程较快,外来人口的涌入,城市人口大量增长,而城市基础设施建设速度却并未跟上,导致城市供水增长速度慢于人口增长的速度;同时全省均位于季风气候区,径流丰富,导致江苏省居民与企业的节水意识较为薄弱。从整体看,江苏省各指标资源效率虽在波动,但整体趋向于平衡,各指标间差异显著下降,表明江苏省在资源循环利用方面取得了显著进步,但今后还需提升工业用水循环利用率及生活用水中的中水利用率。

图3 江苏省各指标资源效率变化Fig.3 The efficiency change of every index resource in Jiangsu Province

江苏省各指标环境效率的演变如图4所示。从图4可以看出,工业废水排放效率由2005年的1.12元/t波动至2014年的1.14元/t,上升了1.79%;城镇生活污水排放效率由2005年的0.91万人/亿t波动至2014年的0.95万人/亿t,上升了4.40%;化学需氧量排放效率由2005年的1.11亿元/万t波动至2014年的1.10亿元/万t,下降了0.90%;二氧化硫排放效率由2005年的1.13亿元/万t波动至2014年的1.15亿元/万t,上升了1.77%;烟(粉)尘排放效率由2005年的1.15亿元/万t波动至2014年的0.69亿元/万t,下降了40.00%;一般工业固体废物产生效率由2005年的1.02亿元/万t波动至2014年的1.05亿元/万t,上升了2.94%;固体废物综合利用效率由2005年的0.96亿元/万t波动至2014年的1.05亿元/万t,上升了9.38%。从各项环境指标的时间演变上看,虽然大部分指标的环境效率波动上升,但上升幅度较小;化学需氧量排放效率小幅下降,反映出江苏省经济发展给水体环境带来的压力仍较大,由于化学需氧量主要来源于工业废水,因此制约了工业废水排放效率的进一步上升,江苏省应加大工业废水处理设施建设的投入;烟(粉)尘排放效率大幅下降反映了江苏省烟(粉)尘排放仍较为粗放,在企业扩大生产的同时,给大气带来的环境压力仍持续上升,PM2.5与PM10污染严重[27],也给居民健康带来更大威胁,说明烟(粉)尘排放是江苏省今后污染控制的重点,在加强高污染企业监管的同时,开发与推广烟(粉)尘治理技术。

图4 江苏省各指标环境效率变化Fig.4 Environmental efficiency of various indicators in Jiangsu Province

2.1.2 基于综合资源、环境效率的江苏省循环经济发展轨迹分析

根据计算出的江苏省各指标资源与环境效率,按式(6)和式(7)计算各指标的综合资源效率或综合环境效率的权重,结果如表4所示。按式(8)对各指标数据进行极差标准化处理,使各指标资源效率或环境效率属于[0,1],按式(9)和式(10)计算出江苏省每年的综合资源效率与综合环境效率,结果如表5所示。

表4 江苏省资源指标、环境指标权重

表5 各指标综合资源效率与综合环境效率

从表5可以看出,江苏省综合资源效率与综合环境效率皆处于波动之中。其中,综合资源效率最大值为2011年的0.679 9,最小值为2009年的0.366 5,极差为0.313 4;综合环境效率最大值为2007年的0.964 8,最小值为2011年的0.307 0,极差为0.657 8,超过综合资源效率的2倍,但总体上环境效率大于资源效率,同时江苏省综合环境效率波动幅度大于综合资源效率,但随着时间推移,二者趋向于平衡。

为进一步探究江苏省循环经济发展模式,将2005—2014年江苏省综合资源效率和综合环境效率按图1的生态效率度量模型及区域可持续发展模式的判定标准进行可视化(图5),以便更清晰地还原江苏省生态效率以及可持续发展模式的时间演变轨迹。

图5 江苏省2005—2014 年的生态效率时间演变Fig.5 The time evolution of ecological efficiency in Jiangsu Province from 2005 to 2014

从图5可以看出,自2005年以来,江苏省就已经摆脱了低环境效率、低资源效率的传统发展模式,经济与环境协调发展已取得了初步成效;2005—2006年位于B区域,2007—2008年位于D区域,2009—2014年退回B、C区域,并在B、C区域来回波动,说明江苏省大致走的是跳跃式的发展模式,并已成功走出了A区域;2005—2008年的发展轨迹为B→D,基本符合我国经济的传统发展轨迹,也符合无害化→减量化→资源化的环境库兹尼茨曲线发展规律;资源效率在大部分时间低于环境效率,而D区域的可持续发展模式只出现于2007—2008年,未能稳定停留,说明江苏省重视污染治理,而资源利用率与再生率有待提高;在2011年和2014年出现了环境效率低于资源效率的情况,说明江苏省在保护环境与资源利用方面不够协调,容易顾此失彼。所以资源效率与环境效率是相辅相成、相互影响的,对于决策部门来说,要想提高生态效率,将其稳定在可持续发展区域,就必须注重环境监测与保护并提升资源再生利用率,改进生产技术,提高居民环保意识。

2.2 江苏省经济发展状况与环境压力脱钩分析

运用式(11)对江苏省历年的经济发展与环境压力的脱钩关系进行计算,并对计算出的各年环境压力变化率、GDP变化率和脱钩指数加以整理,分析其时间演变轨迹,进而探讨江苏省经济发展与环境压力的脱钩状态以及影响脱钩指数变化的因素,为江苏省可持续发展提供理论参考(表6)。

表6 江苏省经济发展状况与环境压力脱钩分析

由表6可知,2005—2014年江苏省经济发展与环境压力的脱钩状态不稳定,主要表现为强脱钩、弱脱钩和扩张性复钩3种状态。总体上看,江苏省经济发展与环境压力呈现同时增长态势,其中2005年、2009—2011年、2014年表现为扩张性复钩的不理想状态,2006年和2013年表现为较理想的弱脱钩状态,只有2007—2008年表现为极理想的强脱钩状态。由此可见,江苏省近年来经济增长速度有目共睹,但经济发展给区域环境带来的压力仍触目惊心,大部分年份环境压力升幅大于经济增长速度,说明江苏省整体污染排放控制技术一般,而且经济增长与环境压力的脱钩作用不显著,区域污染监测与治理技术亟待提高。

2.3 江苏省生态效率的主要影响因子诊断

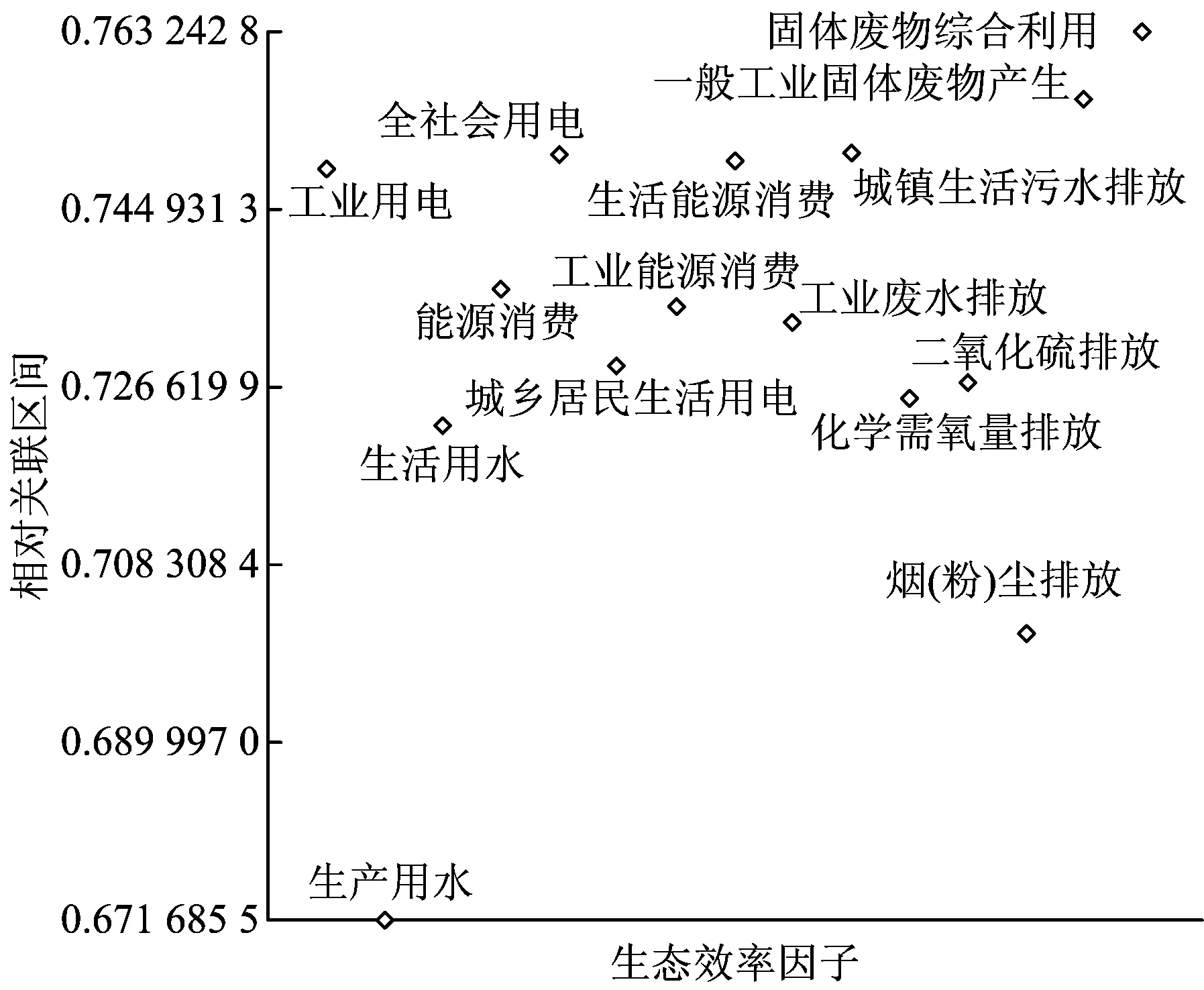

将灰色关联分析法运用到江苏省生态效率的主要影响因子诊断中,用计算得出的关联度来探求各指标资源效率与环境效率对江苏省生态效率的贡献率,并建立相对关联度评价方案以找出影响江苏省生态效率变化的显著贡献因子,评价结果如图6所示。

注:0. 671 685 5~0.689 997 0为低关联;0.689 997 0~0.708 308 4为较低关联;0.708 308 4~0.726 619 9为一般关联;0.726 619 9~0.744 931 3为较高关联;0.744 931 3~0.763 242 8为高关联。图6 相对关联水平评价Fig.6 Relative correlation level evaluation

由图6可知,就绝对关联度特征来看,各因子处于较高关联区间,对生态效率变化的耦合度较强。就相对关联度特征来看,固体废物综合利用、工业用电、全社会用电、生活能源消费、城镇生活污水排放和一般工业固体废物产生为高关联状态,对生态效率变化的贡献率最强,影响最深,是影响生态效率变化的相对主导因子;能源消费、工业能源消费、工业废水排放、城乡居民生活用电和二氧化硫排放为较高关联状态;生活用水和化学需氧量排放为一般关联状态;烟(粉)尘排放为较低关联状态;生产用水为低关联状态。江苏省人口基数大,且外来人口不断涌入,矿产资源较为匮乏,工业企业数量巨大,使得江苏省工业用电、全社会用电、生活能源消费与城镇生活污水排放压力巨大,同时,江苏省工业的发展必然产生数量庞大、种类繁多、成分复杂的工业固体废物,处理起来非常困难,综合利用率也较低,故固体废物综合利用、工业用电、全社会用电、生活能源消费、城镇生活污水排放和一般固体废物产生6个因子对江苏省生态效率的变化影响最深。

因此,要使江苏省生态效率趋于稳定并进一步提升,企业应推广更节能更高效的生产工艺;居民电价应采取阶梯电价,以提升居民节电意识;政府应加速普及新能源,持续优化能源消费结构;提高中水利用率,推进生活用水循环利用;加强对固体废物排放的监控并改善固体废物处理工艺,使其对环境的影响最小化。

3 结论与建议

3.1 结论

(1)2005—2014年,江苏省各指标的资源效率均在波动,多数呈增长态势,并整体趋向于平衡,各指标间差异显著下降;各指标的环境效率多数有小幅上升;各指标资源效率与综合环境效率变化趋势存在不同程度的差异。

(2)2005—2014年,江苏省综合资源效率与综合环境效率皆处于波动之中,同时综合环境效率波动幅度大于综合资源效率,但随着时间推移,二者趋向于平衡。

(3)从生态效率及循环经济发展模式的时间演变轨迹看,江苏省走的是跳跃型发展模式,并且自2005年以来,就已摆脱了低环境效率、低资源效率的不可持续发展模式,经济与环境协调发展已取得了初步成效。

(4)2005—2014年江苏省经济发展与环境压力的脱钩状态不稳定,主要表现为强脱钩、弱脱钩和扩张性复钩3种状态,经济发展与环境压力呈现同时增长态势。

(5)通过灰色关联分析法得知,固体废物综合利用、工业用电、全社会用电、生活能源消费、城镇生活污水排放和一般固体废物产生为影响江苏省生态效率变化的显著贡献因子。

3.2 建议

(1)在生产技术层面上,针对目前江苏省面临的资源环境压力,企业应进一步改进技术,推行清洁生产;从生产生活的全过程考虑,注重资源的高效循环利用,减少末端污染的排放;在发展经济的过程中实现去物质化和去污染化,进一步提升江苏省循环经济水平。

(2)在公众环境保护意识层面上,应加强节约用水宣传教育;做好固体废物分类回收的前期预处理工作;学习借鉴德国、日本、意大利垃圾分类回收,预防生活垃圾氮、磷污染富营养化。

(3)在环境管理层面上,继续完善法律法规与污染物的统计口径;同时加强环境监测,及时发现并治理污染,对一些污染排放超标的企业进行限期治理,责令关停。

[1] 潘文砚,王宗军.中国大城市环境效率实证研究[J].城市问题,2014(1):9-13.

[2] 江苏省统计局.江苏统计年鉴:2005-2014[M].北京:中国统计出版社,2006-2015.

[3] LOTHAR R.Process engineering in circular economy[J].Partic Uology,2013,11(2):119-133.

[4] LIU Y,YIN B.An exploation of firms’awareness and behavior of developing circular economy:an empirical research in China[J].Resources,Conservation and Recycling,2014,87:145-152.

[5] GUPT B,LAI F C,PAL D,et al.Where to locate in a circular city[J].International Journal of Industrial Organization,2004,22(6):759-782.

[6] BILITEWSKI B.The circular economy and its risks[J].Waste Management,2012,32(1):1-2.

[7] 谢园园,傅泽强.循环经济评价研究进展述评[J].环境工程技术学报,2012,2(5):422-427. XIE Y Y,FU Z Q.Research progress on circular economy evaluation[J].Journal of Environmental Engineering,2012,2(5):422-427.

[8] 卢玉玲.我国循环经济评价指标体系研究述评[J].环境保护与循环经济,2010(4):15-17.

[9] 钟太洋,黄贤金,李璐璐.区域循环经济发展评价:方法、指标体系与实证研究:以江苏省为例[J].资源科学,2006,28(2):154-162. ZHONG T Y,HUANG X J,LI L L.Regional circular economy development evaluation:method,index system and empirical study of:taking Jiangsu Province as an example[J].Resources Science,2006,28(2):154-162.

[10] 王紫薇,孙世群,王辉.区域循环经济发展水平评价指标体系的研究[J].现代农业科技,2008(7):214-216.

[11] 傅泽强,刘景洋,段宁.区域循环经济:概念、内涵及研究框架[J].中国人口·资源与环境,2007,17(3):30-33. FU Z Q,LIU J Y,DUAN N.Regional circular economy:concept,connotation and research framework[J].China Population,Resources and Environment,2007,17(3):30-33.

[12] FRIEDMAN D.Devolutionary games in economics[J].Econometrica,1991,59(3):637-666.

[13] 张杰,赵峰,刘希宋.基于生态足迹的循环经济发展水平的测度研究[J].干旱区资源与环境,2007,21(8):81-85. ZHANG J,ZHAO F,LIU X S.Based on the ecological footprint of the level of development of circular economy measure[J].Journal of Arid Land Resources and Environment,2007,21(8):81-85.

[14] 韩瑞玲,佟连军,宋亚楠.基于生态效率的辽宁省循环经济分析[J].生态学报,2011,31(16):4732-4740. HAN R L,TONG L J,SONG Y N.Circular economy of Liaoning Province based on eco efficiency analysis[J].Acta Ecologica Sinica,2011,31(16):4732-4740.

[15] 诸大建,邱寿丰.作为我国循环经济测度的生态效率指标及其实证研究[J].长江流域资源与环境,2008,17(1):1-5. ZHU D J,QIU S F.Eco-efficiency indicators and their demonstartion as the circular economy measurement in China [J].Resources and Environment in the Yangtze River Basin,2008,17(1):1-5.

[16] 黄和平.基于生态效率的江西省循环经济发展模式[J].生态学报,2015,35(9):2894-2901. HUANG H P.The development model of circular economy in Jiangxi Province based on the ecological efficiency[J].Acta Ecologica Sinica,2015,35(9):2894-2901.

[17] LEHNI M .Eco-efficiency:creating more value with less impact[M].Geneva:WBCSD,2000:5-36.

[18] 李丽平,田春秀.生态效率:OECD全新环境管理经验[J].环境与可持续发展,2000(1):33-36.

[19] 吴文东.面向生态工业园的工业共生体成长建模及其共生效率评价[D].天津:天津大学,2007.

[20] 张妍,杨志峰.城市物质代谢的生态效率:以深圳市为例[J].生态学报,2007,27(8):3124-3131. ZHANG Y,YANG Z F.Urban material metabolism of eco efficiency:taking Shenzhen City as example[J].Acta Ecologica Sinica,2007,27(8):3124-3131.

[21] 袁增伟.产业生态学[M].北京:科学出版社,2010.

[22] 陆钟武,毛建素.穿越环境高山:论经济增长过程中环境负荷的上升与下降[J].中国工程科学,2003,5(12):36-42. LU Z W,MAO J S.Through alpine environment:on economic growth environmental load in the process of rise and fall[J].Engineering Science,2003,5(12):36-42.

[23] 罗喜英,高瑜琴.资源价值流分析在循环经济“3R”原则中的运用[J].生态经济,2015,31(9):43-47. LUO X Y,GAO Y Q.Resource value flow in the circular economy "3R" principle application[J].Ecological and Economic Analysis,2015,31(9):43-47.

[24] 陆钟武.关于循环经济几个问题的分析研究[J].环境科学研究,2003,16(5):1-5. LU Z W.Analysis and research on several problems of circular economy[J].Research of Environmental Sciences,2003,16(5):1-5.

[25] 武红,谷树忠,周洪,等.河北省能源消费、碳排放与经济增长的关系[J].资源科学,2011,33(10):1897-1905. WU H,GU S Z,ZHOU H,et al.The relationship between energy consumption,carbon emission and economic growth in Hebei Province[J].Resource Science,2011,33(10):1897-1905.

[26] 王秀平,张瑞林,辛贤社.浅析提高用电监察效率的办法[J].工程技术(文摘版),2015(54):100. WANG X P,ZAHNG R L,XIN X S.Analysis on improving the with the efficiency of power supervision method[J].Engineering Technology(Digest Version),2015(54):100.

[27] 韩朴,刘峰贵,JULIA L,等.江苏省2014年上半年颗粒物PM2.5、PM10污染特征分析研究[J].环境科学与管理,2015,40(3):28-33. HAN P,LIU F G,JULIA L,et al.Analysis on the pollution characteristics of PM2.5and PM10in the first half of Jiangsu Province in the first half of 2014[J].Environmental Science and Management,2015,40(3):28-33.□

An empirical study on development of regional circular economy based on eco-efficiency: a case study of Jiangsu Province

LIU Binglin1, WANG Huan2,3, HU Qing4, ZHUANG Shengli5,6, CHEN Huidong5,7, ZHANG Chao5,6

1.Urban Ecology and Environment Research Center, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China 2.Department of Geographic Information Science, Nanjing University, Nanjing 210023, China 3.Center of African Studies of Nanjing University, Nanjing 210023, China 4.Tourism and Urban Management College of Jiangxi University of Finance and Economics, Nanchang 330077, China 5.College of Life and Environmental Sciences, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China 6.School of Environment, Tsinghua University, Beijing 100084, China 7.Yangtze Delta Region Institute of Tsinghua University, Jiaxing 314006, China

Based on the theory of eco-efficiency, the empirical research on eco-efficiency and its change path of Jiangsu Province from 2005 to 2014 was conducted, and the relationship between the economic development and environmental pressure explored by using the decoupling analysis method. Finally, the gray relational method was used to diagnose the main factors of resource and environmental efficiency which affected the change of eco-efficiency in Jiangsu Province. It was found that from 2005 to 2014, the resource efficiency of all the indexes in Jiangsu Province fluctuated, and most of the environmental efficiency increased slightly. The integrated resource efficiency and environmental efficiency fluctuated, and the environmental efficiency fluctuated more than the integrated resource efficiency. In terms of the eco-efficiency and circular economy model, Jiangsu Province took a leap-based economic development model, and the decoupling status of economic development and environmental pressure was unstable, mainly including three kinds of state, i.e. the strong decoupling, weak decoupling and expansionary recoupling. The gray relational analysis showed that the comprehensive utilization of solid wastes, industrial electricity, living electricity, living energy, domestic sewage and solid waste were the significant contributors to the change of eco-efficiency.

eco-efficiency; region; circular economy ; measure; Jiangsu Province

DI=ΔI/ΔGDP

2016-07-28

刘柄麟(1992—),男,硕士研究生,主要从事资源与环境研究,624560710@qq.com

*通信作者:张超(1993—),男,硕士研究生,主要从事产业生态方面研究,1247555640@qq.com

X196

1674-991X(2017)02-0216-09

10.3969/j.issn.1674-991X.2017.02.032

刘柄麟,汪欢,胡晴,等.基于生态效率的区域循环经济发展实证研究:以江苏省为例[J].环境工程技术学报,2017,7(2):216-224.

LIU B L,WANG H,HU Q,et al.An empirical study on development of regional circular economy based on eco-efficiency: a case study of Jiangsu Province[J].Journal of Environmental Engineering Technology,2017,7(2):216-224.