种植密度对不同分蘖类型冬小麦分蘖成穗及产量的影响

苏玉环,刘保华,马永安,陈冬梅,王雪香,贺维昭,赵志军

(邯郸市农业科学院,河北 邯郸 056001)

分蘖是小麦重要的生物学特征,也是决定群体发展和产量形成的重要因素。小麦的分蘖、成穗和群体动态发展与产量因素的构成密切相关,历来都是高产栽培技术调控的重点,众多学者对小麦的分蘖特性进行了研究[1~8]。赵广才[9]在分析了北方冬小麦主茎和分蘖的性状特征后发现,主茎以及一级分蘖的第1~3蘖生长发育的形态指标和产量形成功能显著优于其他分蘖,于是提出了优势蘖组的概念,把主茎和第1~3蘖称为优势蘖组;封超年等[10]研究了小麦分蘖成穗与产量的关系,认为茎蘖成穗率与产量呈线性正相关;武厥彬[11]研究了高产条件下春小麦分蘖的利用,高翔等[12]在西北地区研究了高产品种的分蘖特性及成穗规律,认为适当降低基本苗数和加强肥水管理有利于争取分蘖成穗。我们在冀南地区小麦生产调查中发现小麦播种量普遍偏大,而大播量往往会导致个体偏弱、后期群体结构不合理,增加病害发生和后期倒伏的危险,造成群体结构与个体发育矛盾突出,同时,也增加了小麦的种植成本,不利于植麦效益的提高。多年室内考种结果显示,小麦成熟期单株分蘖成穗数大多为1~2个,部分单株只有主茎成穗。并且在小麦生产中,春季应变管理尤为关键,通过调控措施稳定壮苗、控制旺苗或促进弱苗,可以促使群体合理升级转化,形成足够的群体穗数。因此,在接近大田生产的条件下,选择分蘖力不同的3个当地主栽品种,设置3个不同的种植密度,研究了播量对不同分蘖类型冬小麦产量及分蘖成穗的影响,旨为当地冬小麦高产栽培管理提供技术指导。

1 材料与方法

试验在邯郸市农业科学院小麦试验地进行。试验地地势平坦、地力均匀,0~20 cm土壤基础养分含量为有机质 14.1 g/kg、碱解氮 70.7 mg/kg、速效磷16.5 mg/kg和有效钾109.0 mg/kg,20~40 cm土壤基础养分含量为有机质12.5 g/kg、碱解氮53.0 mg/kg、速效磷6.57 mg/kg和有效钾67.6 mg/kg。

选择3个分蘖力不同的当地主栽冬小麦品种进行试验,其中,邯4564分蘖力较强,邯麦16号分蘖力中等,邯麦13号分蘖力一般。2015年10月13日采用人工耧播方式播种,行距15 cm,播后人工踩压。采用两因素(密度、品种)随机区组试验设计,其中,种植密度设150万、225万和300万株/hm2(基本苗数量,3叶期通过间苗达到试验要求)3个水平,小麦品种为邯4564、邯麦16号和邯麦13号。小区面积8.4 m2(1.4m×6.0 m),3次重复。播种前施尿素225kg/hm2、磷酸二铵375kg/hm2和氯化钾150kg/hm2做底肥,拔节期追施尿素225 kg/hm2;全生育期浇水4次(2015年12月5日浇越冬水,2016年3月28日浇拔节水、4月23日浇孕穗水、5月17日浇灌浆水);4月2日用5%特丁硫磷颗粒剂撒毒土防治小麦吸浆虫,5月12日用吡虫啉+高效氯氰菊酯防治小麦蚜虫;其他管理措施同当地常规。

小麦3叶期定苗后,每小区选均匀地段2 m(单行)固定样点,起身期调查最高群体数量,灌浆期调查成穗数,计算分蘖力、成穗数和分蘖成穗率;选取有代表性的单株50株,抽穗期调查分蘖的成穗情况。小麦蜡熟期,调查各样点的穗数;并在样点内选取麦穗20个,统计穗粒数。6月12日全区收获,脱粒、晒干后,测定籽粒产量;并数取500粒,2次重复,测定千粒重。采用Excel 2003和DPS 7.05软件进行数据分析。

2 结果与分析

2.1 种植密度对不同分蘖类型冬小麦品种分蘖与成穗的影响

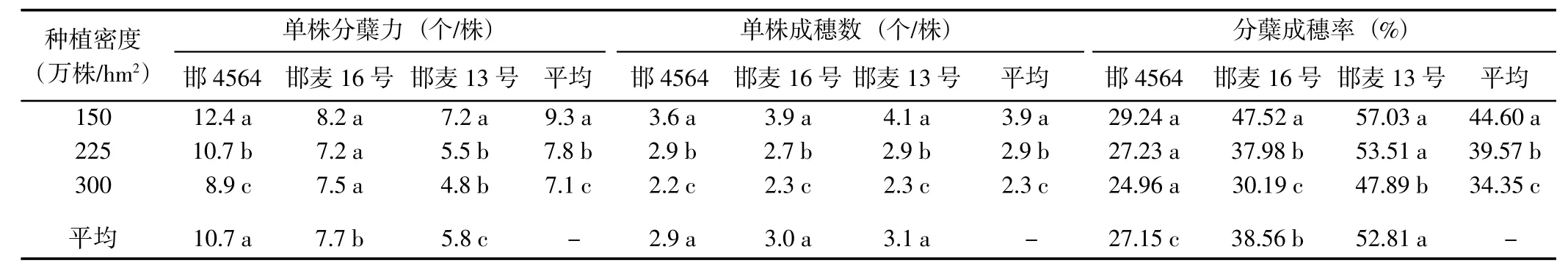

不同密度处理的小麦单株分蘖力、单株成穗数和分蘖成穗率平均值顺序均为150万株/hm2>225万株/hm2>300万株/hm2,且不同水平间的指标差异均达到了显著水平(表1)。表明种植密度对小麦单株分蘖力、单株成穗数和成穗率均具有较大影响,稀植条件下可以充分发挥品种的分蘖特性。

不同品种处理的小麦单株分蘖力平均值顺序为邯4564>邯麦16号>邯麦13号,分蘖成穗率平均值顺序为邯麦13号>邯麦16号>邯4564,且不同品种间的指标差异均达到了显著水平;单株成穗数平均值顺序为邯麦13号>邯麦16号>邯4564,但差异均不显著。表明品种对小麦单株分蘖力和分蘖成穗率具有较大影响,而对单株成穗数影响并不明显。这可能与品种的遗传特性有关。

进一步对参试品种不同密度条件下的分蘖与成穗情况进行分析,结果显示,邯4564不同密度水平下的单株分蘖力、单株成穗数和分蘖成穗率顺序均为150 万株/hm2>225 万株/hm2>300 万株/hm2,其中,单株分蘖力和单株成穗数差异均达到了显著水平,表明单株分蘖力较强的品种,其分蘖与成穗受种植密度影响较大;邯麦16号不同密度水平下的单株分蘖力差异不显著,但单株成穗数和分蘖成穗率差异均达到了显著水平,表明邯麦16号对种植密度反应不敏感,其播量弹性较大;邯麦13号不同密度水平下的单株分蘖力、成穗数和分蘖成穗率差异均达到了显著水平,且不同密度处理的分蘖成穗率均较高,表明邯麦13号主要依靠较高的分蘖成穗率达到充足的群体穗数,从而获得较高产量。因此,应根据小麦品种的分蘖特性,选择适宜的种植密度,以获得较高产量。

2.2 种植密度对不同分蘖类型冬小麦品种成熟期分蘖构成的影响

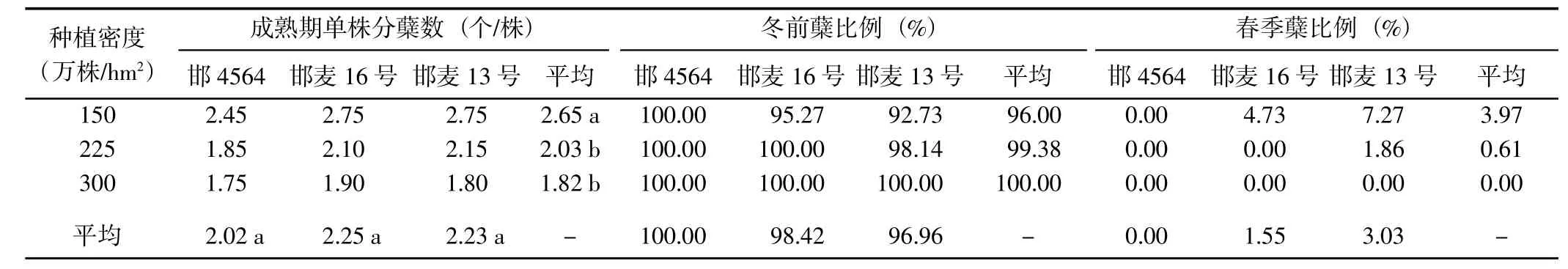

不同密度处理的小麦成熟期单株分蘖数平均值顺序为 150 万株/hm2>225 万株/hm2>300 万株/hm2,其中,300万株/hm2与225万株/hm2处理差异不显著,但均与150万株/hm2处理差异达到了显著水平(表2)。表明种植密度对小麦成熟期的单株分蘖数有较大影响,稀植条件下有利于分蘖成穗。

表1 种植密度对不同分蘖类型冬小麦品种分蘖与成穗的影响Table 1 Effects of planting density on the tillers and spike formation of different wheat varieties

不同品种处理的小麦成熟期单株分蘖数平均值顺序为邯麦16号>邯麦13号>邯4564,但差异均不显著。表明品种对小麦成熟期的单株分蘖数影响较小。

可以看出,种植密度对成熟期单株分蘖的影响大于品种自身的分蘖遗传特性对成熟期分蘖的影响。

进一步对参试品种不同密度条件下的成熟期单株分蘖构成进行分析,结果显示,不同密度处理的小麦冬前蘖比例平均值为96.00%~100.00%,不同品种处理的冬前蘖比例平均值为96.96%~100.00%,且3个品种的冬前蘖比例在未达到100%前均随种植密度的增大而增加、随品种单株分蘖力的减弱而逐渐降低。可以认为,小麦成熟期的群体穗数有95%以上来源于冬前分蘖。邯4564的成熟期分蘖均由冬前蘖构成,表明试验密度条件下春季分蘖均不能成穗;其他2个品种春季分蘖对成熟期分蘖有一定的贡献,但所占比例均很小,表明春季分蘖大多数为无效分蘖。因此,在小麦生产中,应重视冬前蘖对群体穗数的影响,培育冬前壮苗。

表2 种植密度对不同分蘖类型冬小麦品种成熟期分蘖构成的影响Table 2 Effects of planting density on the component of tillers at the maturing stage of wheat

2.3 种植密度对不同分蘖类型冬小麦品种产量及产量构成因素的影响

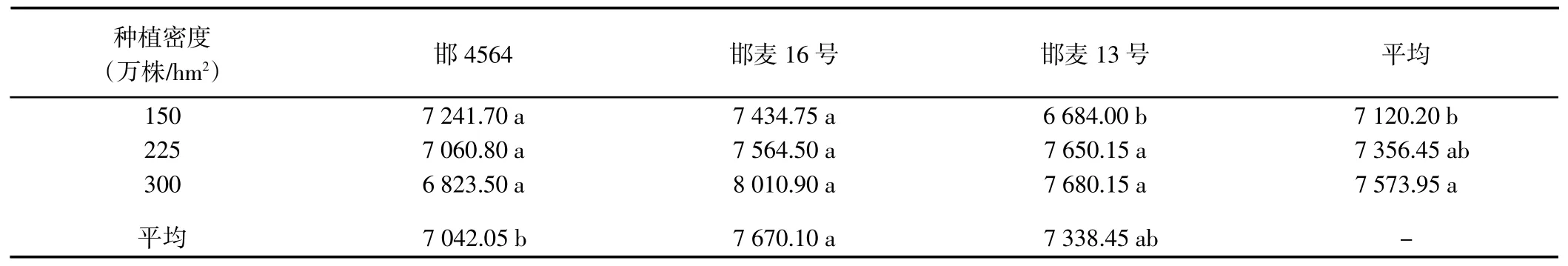

2.3.1 对产量的影响 不同密度处理的小麦产量平均值顺序为 300万株/hm2>225万株/hm2>150万株/hm2,其中,300万株/hm2与150万株/hm2处理差异达到了显著水平,但均与225万株/hm2处理差异不显著;不同品种处理的小麦产量平均值顺序为邯麦16号>邯麦13号>邯4564,其中,邯麦16号与邯4564差异达到了显著水平,但均与邯麦13号差异不显著(表3)。表明种植密度和品种均对小麦产量有较大影响。

进一步对参试品种不同密度条件下的产量进行分析,结果显示,邯4564的产量顺序为150万株/hm2>225万株/hm2>300万株/hm2,邯麦16号的产量顺序为300万株/hm2>225万株/hm2>150万株/hm2,但差异均不显著;邯麦13号的产量顺序均为300万株/hm2>225万株/hm2>150万株/hm2,其中,300万株/hm2与 225万株/hm2处理差异不显著,但均与150万株/hm2处理差异达到了显著水平。表明种植密度对产量的影响因品种分蘖力的不同而存在差异,表现为对分蘖力一般的品种影响较大,对分蘖力强和中等的品种影响较小。分蘖力强和中等的品种,基本苗数为150万株/hm2时即可获得较高产量,其中,分蘖力强的品种基本苗数为150万株/hm2时产量最高,但分蘖力中等的品种基本苗数为300万株/hm2时产量最高;分蘖力一般的品种,基本苗数至少要达到225万株/hm2才能获得较高产量,其中,基本苗数为300万株/hm2时产量最高。

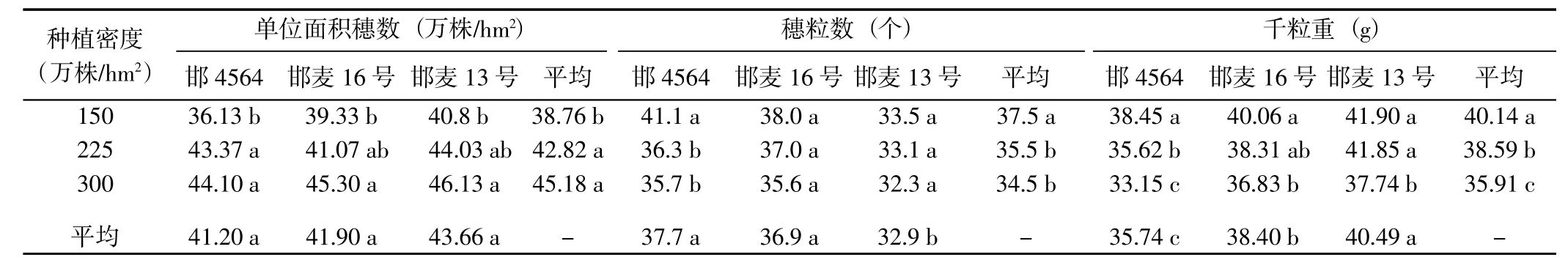

2.3.2 对产量构成因素的影响 不同密度处理的小麦单位面积穗数平均值顺序为300万株/hm2>225万株/hm2>150万株/hm2,其中,300万株/hm2与225万株/hm2处理差异不显著,但均与150万株/hm2处理差异达到了显著水平;不同品种处理的小麦单位面积穗数为邯麦13号>邯麦16号>邯4564,但差异均不显著(表4)。表明单位面积穗数受种植密度影响较大,受品种影响较小。

表3 种植密度对不同分蘖类型冬小麦品种产量的影响 (kg/hm2)Table 3 Effects of planting density on the yield of different wheat varieties

不同密度处理的小麦穗粒数平均值顺序为150万株/hm2>225 万株/hm2>300 万株/hm2,其中,300 万株/hm2与225万株/hm2处理差异不显著,但均与150万株/hm2处理差异达到了显著水平;不同品种处理的小麦穗粒数平均值顺序为邯4564>邯麦16号>邯麦13号,其中,邯4564与邯麦16号差异不显著,但均与邯麦13号差异达到了显著水平。表明种植密度和品种均对小麦穗粒数有较大影响。

不同密度处理的小麦千粒重平均值顺序为150万株/hm2>225万株/hm2>300万株/hm2,不同品种处理的小麦千粒重平均值顺序为邯麦13号>邯麦16号>邯4564,且差异均达到了显著水平。表明种植密度和品种均对小麦千粒重有较大影响。

表4 种植密度对不同分蘖类型冬小麦品种产量构成因素的影响Table 4 Effects of planting density on the yield component of different wheat varieties

3 结论与讨论

种植密度(基本苗数量)是建立田间群体结构的基础,同时也是影响群体数量和产量构成因素的主导因素。因此,在诸多栽培措施中,适宜的种植密度可以构建合理的群体结构,有利于单位面积穗数、穗粒数和千粒重的协调发展[13]。前人在小麦适宜种植密度方面进行过一些研究,但结果不尽相同。马溶慧等[14]认为,不同种植密度对产量和单位面积穗数的影响达到了显著水平,对穗粒数的影响达到了极显著水平。胡焕焕等[15]和苏玉环等[16]研究发现,种植密度对产量及其构成因素的影响均达到了显著水平。海江波等[17]认为,小偃503在关中平原种植,播量为105 kg/hm2时,其群体结构、个体特征和产量与品质性状的协调性最好。本研究结果表明,品种的分蘖特性不同,适宜的种植密度也不一样,其中,邯4564分蘖力强,在低密度条件下即可达到最高产量,其适宜的基本苗数量为150万株/hm2;邯麦13号分蘖力一般,但分蘖成穗率较高,在中等密度条件下单位面积穗数即可满足高产需求、高密度条件下群体穗数较为充足,其经济产量的基本苗数量为225万株/hm2、最高产量的基本苗数量为300万株/hm2;邯麦16号分蘖力中等,但产量三要素协调能力较好,在试验密度条件下产量相差不大,因此播种量弹性较大,其经济产量的基本苗数量为150万株/hm2、最高产量的基本苗数量为300万株/hm2。在小麦高产栽培中,应根据品种分蘖特性的不同来确定适宜的种植密度,其中,分蘖力较强的品种宜适当降低播种量,分蘖力较弱的品种应适当增加种植密度,分蘖力中等品种的播种量可根据其生长特性及分蘖成穗特点而定。

小麦分蘖力和成穗数是高产栽培中科学调控群体动态结构的重要依据,分蘖力和成穗数不仅受品种遗传特性的控制,还受种植环境、栽培措施、群体间植株竞争等条件的影响[18~20],其中,种植密度会导致个体生长发育出现差异,进而影响小麦个体的分蘖数量、成穗和生长状况等。探讨种植密度对不同分蘖类型小麦品种分蘖成穗特性的影响,对指导小麦生产具有重要的应用价值。本研究条件下,小麦成熟期的单株分蘖有95%以上来源于冬前分蘖,且冬前分蘖所占比例随着种植密度的增加而逐渐增加,基本苗数量达到300万株/hm2时成熟期的单株分蘖全部由冬前蘖构成。可以看出,单位面积穗数大部分由冬前蘖构成,小麦生产中应注重培育冬前壮苗。春季分蘖能否成穗与品种的分蘖力强弱以及种植密度均有关系,本研究条件下,分蘖力强的品种冬前分蘖较多,在150万~300万株/hm2密度条件下春季分蘖都不能成穗;但是,分蘖力中等或较弱的品种,在150万株/hm2密度条件下春季分蘖有一部分能够成穗,但所占比例很小。因此,在小麦高产栽培中,要根据群体大小和品种的分蘖能力,制定切实可行的春季应变管理措施。

[1]王世之.小麦分蘖规律及其在生产上的应用(一)[J].植物学杂志,1974,(3):27-30.

[2]张艳敏,李晋生,黄瑞恒,石云素,王 勤,赵双进.杂种小麦分蘖发生、成穗及农艺因子效应[J].华北农学报,1998,13(1):30-35.

[3]赵会杰,李 有,邹 琦.两个不同穗型小麦品种的冠层辐射和光合特征的比较研究[J].作物学报,2002,28(5):654-659.

[4]孙昌璜,凌 俊.小麦高产栽培途径的理论与实践[J].中国农业科学,1986,(3):9-15.

[5]于振文,田奇卓,潘庆民,岳寿松,王 东,段藏禄,段玲玲,王志军,牛运生.黄淮麦区冬小麦超高产栽培的理论与实践[J].作物学报,2002,28(5):577-585.

[6]王志芬,陈学留,余美炎,王同燕,王奎波,刘益同,任凤山,徐 兵.不同穗型的两个冬小麦品种根系活力、光合特性及物质分配变化的比较研究[J].作物学报,1997,23(5):607-614.

[7]凌启鸿,张洪程,程庚令,朱 佶,陆文瑞.小麦“小群体、壮个体、高积累”高产栽培途径的研究[J].江苏农学院学报,1983,4(1):1-10.

[8]李娜娜,田奇卓,裴艳婷,谢连杰,刘国伟,王树亮.播种方式对两类小麦品种分蘖成穗及其产量构成的影响[J].麦类作物学报,2007,27(3):508-513.

[9]赵广才.小麦优势蘖利用超高产栽培技术研究[J].中国农业科技导报,2007,9(2):44-48.

[10]封超年,朱新开,王龙俊,杨 力,王普同,何建华.小麦茎蘖成穗率与产量的关系及其调控[J].江苏农业研究,1999,20(3):1-7.

[11]武厥彬.春小麦分蘖在高产栽培条件下的利用[J].新疆农业科学,1986,(6):4-5.

[12]高 翔,宁 锟,宋哲民.小麦高产品种分蘖特性与成穗规律的研究[J].西北农业学报,1994,3(4):17-22.

[13]董 剑,赵万春,陈其皎,李哲清,刘 俊,庞红喜,高 翔.陕西关中地区不同冬小麦品种晚播高产的适宜播期和密度[J].西北农业学报,2010,19(3):66-69.

[14]马溶慧,朱云集,郭天财,闫耀礼,刘万代.国麦1号播期播量对群体发育及产量的影响[J].山东农业科学,2004,(4):12-15.

[15]胡焕焕,刘丽平,李瑞奇,李惠玲,李雁鸣.播种期和密度对冬小麦品种河农822产量形成的影响[J].麦类作物学报,2008,28(3):490-495.

[16]苏玉环,刘保华,马永安,陈冬梅,张桂珍,赵志鹏,王雪香,张就英.播期和种植密度对冬小麦品种邯麦14号产量形成的影响[J].河北农业科学,2015,19(5):14-18.

[17]海江波,由海霞,张保军.不同播量对面条专用小麦品种小偃503生长发育、产量及品质的影响[J].麦类作物学报,2002,22(3):92-94.

[18]丁希武,杜吉到,冯乃杰,张玉先,梁喜龙,郑殿峰.半干旱地区不同品种大豆密度对产量的影响[J].杂粮作物,2006,26(2):110-111.

[19]张永江,孙东海,周有炎,姚存章,徐 燕,袁宏峰.小麦单株成穗力的表达及其与穗部性状的关系分析[J].现代农业科技,2008,(23):194-195,199.

[20]杨树宗,刘玲敏,张 敏,王文颇,武宝悦,周印富,李彦生,蔡瑞国.种植密度对京冬8号和济麦22单株生产力和产量的影响 [J].河北科技师范学院学报,2013,27(4):20-24.