三门峡市博物馆藏明代铜俑浅议

□ 胡焕英 阎 军

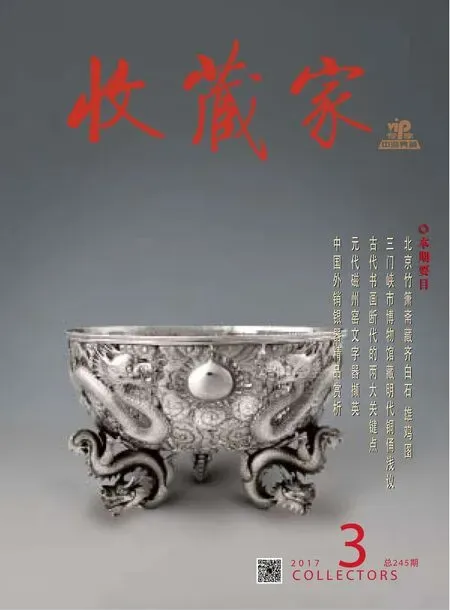

三门峡市博物馆藏明代铜俑浅议

□ 胡焕英 阎 军

灵宝市位于豫晋陕三省交界处的河南省西部,北濒黄河。分别与陕西省洛南县、潼关县,山西省芮城县、平陆县,河南省陕县、洛宁县、卢氏县接壤。扼守着关中和中原的咽喉,独特的地理位置使灵宝成为东西文化交流的必经通道。灵宝设立最早的关塞—函谷关始建于周,是我国历史上建置最早的雄关要塞之一,因关在谷中,深险如函,故称函谷关。 这里曾是战马嘶鸣的古战场,素有 “一夫当关,万夫莫克”之称。自此,历朝历代都在这里派将驻兵,到了明代,许氏家族在灵宝兴起,许氏家族首要人物是许进,字季升,明成化二年中进士,历任山西大同巡抚,善边防军务,许进有五个儿子,均为明弘治、正德、嘉靖年间进士,真可谓“五子登科”,父子六人同为朝廷重臣。先后有二人任兵部尚书,一人任吏部尚书,还出任御史太夫、文渊阁大学士、翰林院修、皇帝待讲学士、太子太傅等要职,当时就有“许半朝”之称。20世纪70年代,许世家族墓地被盗,考古工作者对墓葬进行了抢救性发掘,出土了一批珍贵文物,其中就有一批明代铜俑。笔者结合三门峡市博物馆收藏的明代铜俑,择其重要者介绍如下。

一、铜俑的发现概况

1968年,在灵宝市大王乡老城村东南里许,发现明代许氏3座墓葬。据清代光绪二年《灵宝县志·陵墓》载,此处从西向东分别为许诰、许赞与许论之墓。3座墓葬共出土彩绘铜俑58尊,分别为仪仗俑26尊,侍奉俑17尊,女乐俑10尊,武士俑5尊,共计58尊。还有两尊流失外地。①这些铜俑最低的25厘米高,最高的39厘米,均为铜模所制,制作精细,姿态各异,生动传神,表情逼真,线条流畅。

女乐俑 通高24.3厘米,该俑头上挽竖型双发髻,耳扎饼状耳环,上着右衽齐膝带花长衣,下着长裙,双足微露,裙纹自然下垂,两臂屈肘,握拳于胸前,右拳间有孔,左拳握物(已残),似演奏状。足蹬尖履,口涂硃红,眉目清秀,二目平视,站于桥足平座之上。(图1)

品萧女乐俑 通高25厘米,头发挽成双髻,耳戴耳环,上着右衽齐膝带花衣,下着长裙,裙纹自然下垂,足蹬尖头履。口涂硃红,面带微笑,站于方形平座上。(图2)

持琵琶女乐俑 通高25.8厘米,头顶挽发髻,髻鬟细长,自左至右,簪横贯髻中,上着右衽齐膝带花长衣,下着长裙,足蹬尖头履,履头上翘,足微露,裙纹自然下垂。双目平视,面部丰满,口唇涂朱,双手持琵琶于胸前,右手作弹奏状,双足站于几形平座之上。(图3)

仪仗男俑 通高25.5厘米,头戴卷沿毡帽,二目平视,长须下垂,身着交领窄袖长衣,衣过双膝,腰系宽带,足蹬深筒云靴,左臂微曲于腰,右臂前伸屈肘握拳,拳间有孔,似执物,站于桥形四足平座之上。(图4)

捧盒女俑 通高25.3厘米,俑二目平视,眉清目秀,面部丰满,口唇涂朱,头戴圆形花边帽,后束一长型发髻,上穿交领广袖曳地襦衫,长裙高束胸部,裙带下垂膝前,足蹬尖头履,两手捧宝盒于胸前,盒下垫一帛色被,站于桥形平座之上。(图5)

图1 女乐俑

图2 品萧女乐俑

图3 持琵琶女乐俑

仪仗男俑 通高25.8厘米,头戴毡帽,身着交领窄袖长衣,衣过双膝,腰束宽带,足蹬深筒云靴,右手插腰。左手执钺,靠于左肩,身前倾,双足站于棱形桥足平座之上。(图6)

捧碗女俑 通高28.5厘米,头结圆髻,上插梅花簪,身着广袖圆领长衫,内穿长裙,肩披卷云纹披帛,腰系花衣带打蝴蝶结于胸前,两端垂于地。两眼平视,口紧闭,双手捧碗,双脚立于拱形平座上。(图7)

托洗女俑 通高34厘米,束发扎巾,面部圆浑,两目斜视,身穿圆领窄袖长服,腰束带,足蹬筒靴,双手拢于胸前,托一圆洗,身前倾,立于四足方形平座之上。(图8)

捧帛男俑 通高36.5厘米,头戴瓜皮卷沿帽,后挽长形发髻,髻上扎一带,飘于左右,身着窄袖交领长衣,腰间束带,下穿长裤,足蹬筒靴,双目圆睁正视前方,双手捧帛置于胸前右边,上身前倾,立于四足长方形平座之上。(图9)

仪仗男俑 通高31.5厘米,头戴毡帽,身着交领扎袖长袍,腰间束带,足蹬筒靴,握空拳,右臂下垂于胯部,衣袖盖手,二目平视,立于四足拱形平座之上。(图10)

内阁男俑 通高26.5厘米,头戴毡帽,双目平视,口唇涂朱,胡须垂于颈下,身着交领窄袖长衣,衣长过膝,腰束宽带,胸前斜佩有“内阁”二字的带子,左手插腰,右臂前伸握拳似持物状,足蹬筒靴,站于桥足平座之上。(图11)

捧书男俑 通高37.5厘米,头戴璞首,身穿宽袖圆领长服,腰间束带,左手托书,右手托卷尾,上身前倾,面部圆浑,神态恭谨,足穿履,立于四足平座之上。(图12)

托盒男俑 通高38厘米,头戴璞首,身穿广袖交领长袍,腰间束带,足着圆头履,面部圆浑,神态恭谨,双手捧圆盒,上身前倾,立于四足平座之上。(图13)

二、几种服饰的辨别和源流

1.毡帽

上述铜俑中有3件俑头戴毡帽,其中,一件头戴翻沿圆锥形毡帽(翻沿在脑后部,图5),另两件头戴折沿圆锥形毡帽。

毡帽的历史源远流长,作为一种普遍的服饰文化现象,曾经广泛存在于亚洲大陆地区,距今最早的毡帽考古出土于新疆楼兰罗布泊孔雀河北岸的古墓沟出土的毡帽,经碳十四测定,距今约3800年,这说明在新石器时代我国的大西北就有戴毡帽的现象。《周礼·注疏》卷七载:“共其毳毛为毡,以待邦事。”说明在2700多年前的周代已有用细毛制毡的生产活动。后在楼兰遗址和罗布淖尔墓又有汉代毡帽出上。

中原地区出土最早的圆锥形毡帽是在河南安阳北齐范粹墓出土一件黄釉皮囊壶,壶腹的两面模印着同样的胡腾舞图。画面中央的舞蹈者头戴尖顶帽,身穿窄袖翻领长衫,腰系宽带,衣襟掖在腰间,足登长筒靴,正在回首摇臂、扭胯提膝,做扭动踢踏舞蹈状。②

甘肃庆阳唐代开元十八年穆泰墓出土的一件胡人牵驼俑,该俑作奋力牵拉缰绳状,高鼻深目,连鬓胡须,头戴白色尖顶高帽,身穿高领窄袖缺胯右衽长袍。在领口和门襟的边缘,均有红、白、黑色彩绘的纵向波浪纹。前襟两个下摆掖到左右腰际,露出内穿的长衣。下穿虎纹小口皮裤,足穿黑履。③此件胡人俑所戴白色尖顶高帽系白毡制作的毡帽,称之“白题”,为三角形、高顶、顶虚空、有边、卷檐。系汉魏时从西北地区传入内地,隋唐时期尖顶形毡帽广泛流行,后经历宋元,到了明代,明太祖朱元璋对典章礼仪制度重新制定,但尖顶帽的变化不大。如明代张岱在《夜航船》记述:“秦汉始效羌人制为毡帽。”均认为毡帽源自“羌人”和“燕地”。

图4 仪仗男俑

图5 捧盒女俑

2.瓜皮帽

明朝建立以后,对整顿和恢复礼仪非常重视。废弃了元朝的服制,并根据汉族人民的习俗,将服饰制度重新规定。明代庶民男子的日常服饰,洪武年间规定:“戴四方平定巾,杂色盘领衣……”四方平定巾亦称“方巾”,是一种四角方正,可以折叠的轻便纱帽。据载,朱元璋因奇其形状、喜其名称而令天下吏民俱服之。

瓜皮帽又称六合巾、六合帽,创自明太祖洪武年间,取其六合一统、天下归一之吉祥寓意,世人皆戴之。后来通俗的称谓为瓜皮帽,也称“小帽子”,六块瓦帽,属于便帽的一种,因其造型呈多瓣状,和西瓜皮有点相似,在民间则被称为“西瓜皮帽”,这大概就是“瓜皮帽”名称的来源。这种便帽上锐下宽,以六瓣合缝,缀檐如筒,有的底边镶一约1~3厘米宽的小檐,有的无檐,只用一片织锦缎包个窄边,帽顶钉一个大疙瘩。俗称“帽头儿”。明陆深《豫章漫钞》记载说:“今人所戴小帽,以六瓣合缝,下缀以檐如筒,阎宪副闳谓予言,亦太祖所制,若曰‘六合一统’云尔。”《枣林杂俎》记曰:“清时小帽,俗称‘瓜皮帽’,不知其来久矣。瓜皮帽或即六合巾,明太祖所制。”

图6 仪仗男俑

3.履、靴

《释名•释衣服》中载:“履,礼也。饰足,所以为礼也。亦曰屦。屦,拘也,所以拘足。”④履是用葛、麻、皮、丝等材料做成的鞋子,有的在鞋底加木底,一般前部上翘。履一般是人们在正式场合所穿的鞋子,如官员上朝、到官署办公、谒见长辈上级时都应该穿履,否则就被视为违背礼法或者不敬尊长。如汉朝人渤海人隽不疑,研究《春秋》颇有名声。《汉书•隽不疑传》记载,暴胜之来到渤海时,隽不疑到他住所去拜访。暴“望见不疑容貌尊严,衣冠甚伟,胜之躧履起迎。”《后汉书•崔骃传》亦载:汉章帝很赏识崔骃的文章,叫侍中窦宪留意提拔他。一天,崔骃去见窦宪,“宪屣履迎门”。最著明的关于“履”的故事记载在《三国志•魏志•王粲传》:“粲徙长安,左中郎将蔡邕见而奇之。时邕才学显著,贵重朝廷,常车骑填巷,宾客盈坐……闻粲在门,倒屣迎之。粲至,年既幼弱,容状短小,一坐尽惊。邕曰:‘此王公孙也,有奇才,吾不如也,吾家书籍文章尽当与之。’”

图7 捧碗女俑

可见在三国之前人们对关于履的礼仪制度的重视程度。据考证在西汉以前,天子、诸侯穿方头之履,大夫和士等一类贵族穿圆头履,专门用以区分天子、诸侯和士大夫的身份。东汉以后平民、士人、贵族、诸侯、天子等穿履不分贵贱,并以女性所穿者为多,以示顺从。据北朝人物陶俑和壁画资料统计,北朝之履主要有圆头、高头、方头、笏头等形制。履的款式主要体现在鞋头、鞋跟和鞋底部分,尤以鞋头最为显著。据《宋书•五行志》记载:“昔初作履者,妇人圆头,男子方头。圆者,顺从之义,所以别男女也。晋太康初,妇人皆履方头,此去其圆从,与男无别也。”

靴,本作“络鞮”,亦作“鞯”,连筒之鞋,通常以皮革为之,着时紧束于胫。“靴子”原为西域少数民族服饰,与其从事狩猎和畜牧有关,战国时传入中原,如《释名•释衣服》说:“古有舄履而无靴,靴字不见于经,至赵武灵王始服。”毕沅《释名疏证》:“靴,跨也,两足各以一跨骑也。本胡服,赵武灵王服之。”《中华古今注》卷上也说:“靴者,盖古西胡(服)也,昔赵武灵王好胡服,常服之。其制短靿黄皮,闲居之服,取便乘骑也。”⑤

图8 托洗女俑

图9 捧帛男俑

北朝时期,靴子在中原地区传播开来,上自皇帝下到普通百姓,无论男女均可穿靴,并且还经常用来赏赐和赠送,如《魏书•车伊洛传》载:“世祖录其诚款,延和中,授伊洛平西将军,国王前部王,赐绢一百匹,绵一百斤,绣衣一具,金带靴帽。”以徐显秀墓为例,该墓出土有击鼓骑俑、辫发骑俑、鼓吹骑俑、骑马俑,墓道东西两壁以及墓室四壁所绘壁画为卤簿仪卫护驾出行题材,男子多头戴紫色巾帻,内着圆领衣,外套交领窄袖长衫,腰间系带,脚蹬长筒靴。

唐代服饰有四:常服、公服、朝服、祭服,着常服穿靴,公服、朝服则履。甘肃秦安县出土的唐中宗神龙年间墓葬中的三彩男骑马俑,该俑高鼻深目,连鬓胡须,头戴黑色幞头,身穿绿色折领窄袖右衽袍,脚穿黄色长靴。及三彩牵马俑,该俑髨发,怒目圆睁,唇上绘两撇八字胡,唇下绘短须。颈部以下施黄釉,身穿高领窄袖紧身袍,袍长及膝,脚穿长靴。⑥两俑皆穿长靴,这在《旧唐书•舆服》中均有记载:“五品以上紫褶,六品以下绯褶,加两裆滕蛇,并白袴,起梁带。靴,武官及卫官陪立大仗则服之。若文官乘马,亦通服之。”甚至头戴幞头,身穿圆领长袍,脚蹬黑靴成为帝王百官、士庶百姓贵贱通用的常服搭配。

宋时期,在鞋饰上,也是继承周朝秦汉的形制,由于靴子方便实用,所以人们常喜欢穿靴,沈括在《梦溪笔谈》中就说:“中国衣冠,自北齐以来,乃全用胡服。窄袖绯绿,短衣,长靿靴,蹀躞带,皆胡服也。窄袖利于驰射,短衣长靿,皆便于涉草。”元朝,靴子被定为百官公服,用皂皮制成。《元史•舆服志》:“凡贵族官僚皆穿,其皮靴都用貂皮、羊皮等为之。”1965~1976年在内蒙古赤峰市三眼井2号墓壁画⑦和1988年5月赤峰市翁牛特旗梧桐花乡元代壁画墓⑧中均有表现日常生活中的人物身穿长袍,脚蹬长靴的生活场景。

靴在明代已融于汉族鞋饰里了,明代皇帝常服穿皮靴,冬天穿镶绣口毡靴,明代以靴为公服,官员穿靴。北方地冷,冬天穿生牛皮制的直缝靴。南方冬天穿毡靴,江苏扬州明墓出土过实物。明《草木子》载:“其幞头皂靴,自上而下皆用之。”明代军戎服饰中的鞋饰形式多样,但靴俱多。长靴、短靴、云纹头皮靴、覆盖着护甲的靴甲等。明制校、尉、士卒穿用军鞋,均沿用唐宋旧制,等级严明,靴大部分为短筒靴,有用皮革做的,也有用缎制的。

4.铜俑的服饰与妇女的发式

这批铜俑的女乐工及皂隶公人所穿戴皆与《明史•舆服志》记载的教坊司冠服所相同,可惜铜俑的彩绘脱落使人遗憾。《明史•舆服志》载:“洪武三年定,教坊司乐艺,青字顶巾,系红绿褡愬。乐妓,明角冠,皂褙子,不许与民妻同。歌工,弁冠,红罗织金胸背大袖袍,红生绢锦领中单,黑角带,红熟绢锦脚袴,皂皮琴鞋,白棉布夹袜。乐工服色与歌工同。教坊司伶人,常服绿色巾,以别士庶之服。乐人皆戴鼓吹冠,不用锦绦,惟红褡愬,服色不拘红绿。教坊司妇人,不许戴冠,穿褙子。乐人衣服,止用明绿、桃红、玉色、水红、茶褐色。皂隶公人冠服:皂隶,圆顶巾,皂衣。四年定,皂隶公使人,皂盘领衫,平顶巾,白褡愬,带锡牌。十四年,令各卫门祗禁,原服皂衣改用淡青。二十五年,皂隶伴当不许着靴,止用皮札䩺。”

图10 仪仗男俑

图11 内阁男俑

明朝初期妇女的发式基本继承了宋元的形式,明朝中期以后,随着生产力水平的提高和生产结构的变化,商品经济有了长足的发展,人们的生活观念由朴素转向华丽,服饰颜色由浅淡单调转向鲜艳纷繁,式样由规整刻板转向新奇复杂,而且变换周期短促,极力追求时髦,日新月异,令人目不暇接。明代范濂在《云间据目抄》记载:“妇人头髻,在隆庆初年,皆尚员褊,顶用宝花,谓之挑心,两边用捧鬓,后用满冠倒插,两耳用宝嵌大,……自后翻出挑尖顶髻、鹅胆心髻,渐见长员,并去前饰,皆尚雅装。梳头如男人直罗,不用分发,蝶鬓髻皆后垂,又名堕马髻,旁插金玉梅花一二支,前用金绞丝灯笼簪,两边西番莲俏簪,插二三对,发股中用犀玉大簪,横贯一二支,后用点翠卷荷一朵,旁加翠花一朵,大如手掌,装缀明珠数颗,谓之鬓边花,插两鬓边,又谓之飘枝花。耳用珠嵌金玉丁香,衣用三领窄袖,长三尺余,如男人穿褶,仅露裙二三寸。梅条裙拖、膝裤拖,初尚刻丝,又尚本色,尚画,尚插绣,尚推纱,近又尚大红绿绣,如藕莲裙之类,而披风、便服,并其梅条去之矣。包头不问老幼皆用,万历十年内,暑天犹尚马宗头箍,今皆易纱包头,春秋用熟湖罗,初尚阔,今又渐窄……以包头不能束发,内加细黑马宗网巾,此又梳装一幻,而闻风效尤者皆称便矣。”⑨

图12 捧书男俑

明初,太祖为了在政治上进一步加强中央集权专制,中央和地方封建官僚机构进行了一系列改革,对服饰也进行了系统改革,洪武三年颁布的《会典》,其中服饰方面规定恢复汉族礼仪,调整官服制度,“衣冠(鞋履)悉如唐代形制”,禁胡服、胡姓、胡语等措施。推行唐宋旧制,极力消除北方游牧民族包括服饰在内的各种影响,从而重建汉族礼仪治国之制。但实际上我们从这组铜俑的造像艺术、服饰文化中发现,有不少游牧民族服饰特色被保留下来,融合于汉族服饰之内。

总之,这批铜俑的出土展示出明代日常生活内容的多个方面,为研究明代黄铜铸造工艺、雕塑工艺、服饰文化,乃至明代灵宝许氏家族史,提供了极其难得的实物例证。

注释:

①1992年版新编《灵宝县志》。

②河南省博物馆《河南安阳北齐范粹墓发掘简报》,《文物》,1972,第1期。

图13 托盒男俑

③庆阳市博物馆、庆阳县博物馆《甘肃庆城唐代游击将军穆泰墓》,《文物》,2008,第3期。

④王先谦,释名疏证补[M],上海古籍出版社,1984。

⑤马缟,中华古今注[M],商务印书馆,1956。

⑥甘肃省博物馆文物队《甘肃秦安县唐墓清理简报》,《文物》,1975,第4期。

⑦项春松、王建国《内蒙昭乌达盟赤峰三眼井元朝壁画墓》,《文物》,1982,第1期。

⑧项春松《内蒙古赤峰市元宝山元代壁画墓》,《文物》,1983,第4期。

⑨范濂,云间据目抄:卷二纪风俗[A],笔记小说大观[M]。

(责任编辑:郭彤)