禧春乐美— 南京博物院丁酉贺岁特展话民艺

□ 陶 阳

禧春乐美— 南京博物院丁酉贺岁特展话民艺

□ 陶 阳

北方人家祭财神场景

农历新年又称春节,是中华民族最为隆重热烈、最具有民族特色的节日。此时,万象更新,家家张灯结彩,城市乡村一片喜庆气氛。在这一重要时刻,各种民间艺术和表演活动集中汇演,将节日变为一个民间艺术的“综艺大观”。

其实,春节并非只有初一到初五的几天,而是包括了腊八、小年、除夕、新春、立春、元宵节等众多节日在内的近一个月的时间。在中国人心目中,春节为新年伊始,是狂欢之节、团圆之节。在年节中,民间艺术不仅是参与者,装饰美化居室,并已成为新年生活的一部分。因此,没有民间艺术的介入,就不可能有春节的盛况(图1)。

年画、剪纸、灯彩、皮影、社火面具等民间艺术品和舞龙、舞狮、跑旱船、踩高跷、扭秧歌、打花鼓、社戏、观社火、皮影戏、走九曲、观花灯等各种传统游艺活动令人目不暇接。观赏与娱乐相结合,普天同庆。

春节期间,各地庙会盛行,成了人们外出游玩的好去处,也是儿童向往的乐园,这里不仅有各种歌舞曲艺表演,更汇集了许多孩子的玩意,如泥人、泥哨、糖人、鬃人、绒花、陶模、面具、风车、花灯等,不一而举。为了子孙繁衍,人们创造出了众多的民间艺术,供孩子们游戏玩耍,古老的年俗世代相传,正是沿续了生生不息的意义(图2)。

所以,古代各类工艺美术中留下了大量的百子闹春的欢乐图像,放爆竹、舞龙、舞狮、划龙船、骑木马、摔跤、捉迷藏、跳绳、跳舞、鞭陀螺、玩鸟、下棋等,陶醉其中,其乐融融,不仅生动地展现出春节喜庆祥和的生活场景,而且也承载着对于未来生活的美好祝愿(图3)。

图2 清乾隆 粉彩百子闹春瓶 高37.4厘米故宫博物院藏

需要说明的是,民间艺术紧密地依伴着各种节日习俗而出现,已经成为年节生活的一部分。所以,民间美术品与各种民俗活动相伴相随。从小年祭灶开始,到元宵灯会,古时中国出现了品类繁多的民间艺术品,而且又因中国幅员辽阔,各地习俗之差异,民间艺术则呈现出不同的风格样式和审美趣味。

图1 清 边寿民 岁朝清供图纸本 设色 101.9×59.4厘米浙江省博物馆藏

图3 清同治 刺绣 百子闹春图红缎帐幔 155×95厘米南京博物院藏

图5 清末 桃花坞 木版彩印 赐福财神102×60厘米

一、灶王

祭灶的习俗,可远溯至商代天子五祀—户、灶、中霤、门、井的礼仪。据《后汉书》记载,汉朝祀灶已开始流行民间。汉宣帝时,南阳地方有一个名叫阴子方的人平日积善好施,喜祀灶神,某年腊日早晨炊饭时,遇灶神现身,即杀黄羊祭祀,从此阴家世代繁昌。灶神称谓不一,有灶君、灶王、灶王爷、司命等。汉朝以后,灶神逐渐演变成代天帝监察人的行为,以决定吉凶祸福的“司命灶君”。传说,灶神到十二月二十三、二十四日,便要上天述职,将本户一整年的善恶行状禀报玉帝,因此灶神的嘴等于掌握了人们的命运。为了求得来年全家老少平安,祭灶成为一件大事,置备供品,希望灶神能为自家在玉帝前多美言几句。民间把灶王奉为主宰家庭平安兴衰的一家之主,《敬灶全书·真君劝善文》:“灶君乃东厨司令,受一家香火,保一家康泰,察一家善恶,奏一家功过。每逢庚申日,上奉玉帝。终日则算,功多者,三年之后,天必降之福寿。过多者,三年之后,天必降之灾殃。”祭祀完毕后,把神像卸下,和千张、纸元宝等一起焚毁,灶头厨尾一并收拾清净,以待正月接神再贴上新的神像。灶王就是用于祭灶的神祃,南北各地多有流传,有“灶君独坐”、“灶君与夫人并坐”等形式。旧时,有的地方的灶王,形成了年历的年画形式,画面刻有节令及二十四节气,多流行于年画产地。江南一带的灶王打破单纯用木版墨印或彩印的形式,融彩绘、勾线、版引、彩印为一体,富有绘画性(图4)。

图4.1 清末 兴平木版彩印 灶君 22×18厘米

图4.2 民国 灶王 木版彩印 78×50厘米

图6 清末 杨柳青年画 游春仕女 113×67厘米

图7 清末 杨家埠年画 财神进门 21×32厘米

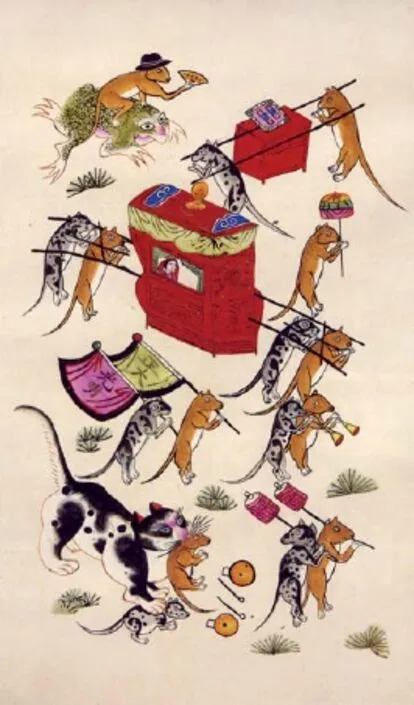

图8 清末 绵竹年画 老鼠嫁女 39×31厘米

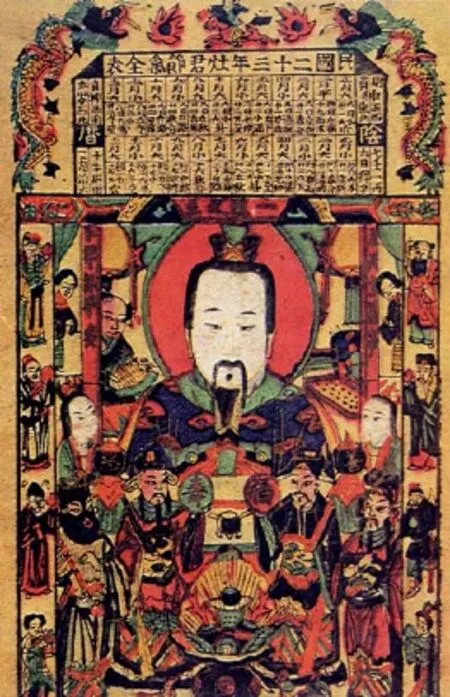

二、财神像

除夕是除旧布新,迎接新年的日子,家家户户张贴年画,开始“守岁”,进行各种祭祀活动。其一,设天地桌,供天地神祭拜,长幼依次参拜,新年后焚化。也有的地方,设龛位于院内房门左首,除夕之夜将旧像焚化,翌年正月初一贴新像,并焚香设供,依辈序参拜。其二,张贴财神像,迎请财神活动。各地习俗不同,故迎财神时间也不同,或初二,或初五,较多的是在除夕午夜贴“增福财神”、“五路财神”等,并配有招财、利市、和合二仙等,或有一女像坐于旁边的,称为财母。祭祀时,有些地区除一般燃烛、点灯、烧香、献供盘、献牺牲外,还加献铜钱、纸钱、绫绢、布帛,及木刻龙凤纸马等。也有的地方还边祷告边口诵,诸如“招财童子至,利市仙官来,穷神永离去,富贵花常开”等诵词。

财神信仰起源于何时,各说不同,财神何许人也互有差异。财神,有文武之分,文财神为比干和范蠡,武财神是赵公明和关公。祭祀财神是春节的重要祭祀活动,人们称颂财神“圣德无私主福禄,福威有感司财源”,同时又相信“积善之家必有余庆”,故对自己提出了“积善”的要求,以求得财神保佑。

旧时,财神像多为木版彩画、纸马,形式有中堂画、条屏等,从技法上分有立粉、彩绘、墨拓、扑灰木版彩绘等,有的线刻木版印制与手绘相结合,在印制好的画面上用红绿两色涂绘许多色块,施彩时不拘泥于形象的约束,轻松、随意,不采用大色块涂染,色彩显得丰富鲜艳,具有浓郁的民间味(图5)。

图9 清末 朱仙镇年画 飞虎山 27×36厘米

图10 吕粱剪纸 抓鸡娃娃手挂钱

图11 蔚县剪纸 鸳鸯喜合

图12 佛山剪纸 蝶恋花

三、年画

年画是伴随着春节送旧迎新和除邪避恶的活动而产生的,是普通民众喜闻乐见的一种形式。虽然,“年画”一词的出现仅是道光二十九年的事,但张贴年画的历史已有逾千年。旧时,每到农历腊月近年之时,画店则将各种不同题材内容的画儿挂在闹市或乡镇集日上,供城乡市民百姓选购。到了新年,家家户户将画贴在门窗或室内粉壁上,以点缀节日年景。

年画最早是以门神形式出现的,南朝宗懔《荆楚岁时记》载:“正月一日,绘二神贴户左右,左神茶,右郁垒,俗称之门神。”当时,门神画主要起到了镇守门户的作用。到了宋代,门画逐步演化成了木版年画,都城开封,每到十二月“近岁节,市井皆印卖门神、钟馗、桃板、桃符,及财门钝驴,回头鹿马,天行贴子”等。除近岁节市上有印制的门神年画外,同时还有手绘者。当时,年画售卖已具规模,出现了“纸画儿”行业。

图13 乐清剪纸 松鹤延年

图14 北方人家春节门户装饰春联 门画 门笺

图15 潮州舞狮

图16 候马舞龙

图17 清 黄钺 上元灯市图 纸本 设色台北故宫博物院藏

图18 佛山刨花稻草灯 高57厘米

随着木版印刷技术的发展,年画在明末清初获得极大发展,刻版、印刷、彩绘,点染技艺亦趋于完备,题材十分丰富,内容涉及生活的各个方面,有各种祭祀用神马佛像、宗教内容、历史故事、神话传说、小说传奇、仕女娃娃、戏曲人物、吉祥花鸟瑞兽、风俗民情、劳动生产、时事新闻等;形式则有中画、屏条、挂签、斗方、窗顶、桌围、喜幅等数十种,用于居室各种装饰。

图19 苏州六方子母灯 高约110厘米

图20 南京兔子灯 高25厘米

图21 武强四方走马灯 高30厘米

清代以来,全国形成了天津杨柳青、苏州桃花坞、山东杨家埠、河南朱仙镇、四川绵竹、陕西凤翔等主要的年画产地。因为年画的作者多为民间画工,文化不高,交游有限,技艺世代承传,年画风格主要趋向浓郁的民间味、乡土气(图6~图9)。

四、剪纸

剪纸,由于所使用的工具和材料最简单、最普遍,而最为普及,遍布全国各地广大农村。作为装饰的艺术,剪纸已深深地融入了人们的日常生活。

过去的剪纸作者,大多是农村妇女,作品多以劳动和生活为题材,创作时没有条条框框,往往是在纸上放刀直剪,从而使作品生动有趣。另一部分为农民,农忙时务农,农闲时操刀,剪纸有固定的内容和样式,多用作年节和民俗活动的装饰。

民间剪纸,南北各地存在“粗”和“细”两种不同的风格。浑厚者茁壮有力,在粗犷中见天真;玲珑者秀美雅致,在精丽中见匠心。一般而言,北方剪纸多“天真浑厚”,但也有剪得细若发丝的;南方剪纸多“玲珑秀丽”,也有不少剪得非常稚拙的。由于剪纸色彩非常单纯强烈,大胆使用对比色和原色,给人以金碧辉煌、红火富丽的感觉,有的剪纸直接用大红纸剪刻,令人产生喜悦、热烈的情绪。

从不同角度出发,剪纸便会有不同的分类。对于剪纸,就题材内容而言,可分成人物、动物、花卉、风景、图案、汉字等;从制作手法上着眼,可分为剪纸、刻纸,或者单色、复色以及填色、染色等;从内涵上说,又可以划分为节令民俗、历史故事、现实生活等;就功能而言,可分为窗花、门笺、墙顶花、灯笼花、礼花、花样等,前四者在春节期间运用比较普遍(图10~图13)。

五、春联

春联,也叫门对,其前身桃符早在西周时期就已出现。据说,桃木是能驱鬼避邪的神木,《山海经》记载的桃树洞即是神荼、郁垒的居所,古时的人们在春节时常削制两片桃布板,画上神荼、郁垒,挂于门的两侧,以示驱灾压邪。所以,桃木成为民间巫术、信仰仪式中用来驱鬼的护符。

“春联”最早出现在明初,后来,贴春联之风盛行不衰,桃符也被木板或红纸所取代,成为今日的楹联和春联。到清代中期,对联已成为一种文学艺术形式。

从某种程度上说,春联是一种特殊形式的诗,所写诗句充分展示了民间百姓的智慧,取意吉祥,直抒胸臆。其字数一般在三字以上不等,上下两联必须相等,意义相近、相关或相反。

春节来临,家家户户不仅房门院门新年贴春联,马厩,鸡窝,牛羊猪栏圈门上,神龛两侧上方,几乎凡有门栏的地方,居住着人、神、牲畜之处,都贴上了红对子,渲染出了浓重的节日气氛(图14)。

图22 自贡吹箫引凤组合灯 高约1500厘米

图23 清 郎世宁等 乾隆岁朝行乐图绢本 设色 305×206厘米故宫博物院藏

六、狮舞 龙舞

在民间,狮舞、龙舞深受百姓的喜爱,是社火活动必不可少的节目,流行于全国各地和诸多民族。旧时春节期间,舞狮、舞龙活动总伴随着欢乐的锣鼓,出现于城镇和农村,为新春佳节增添了浓郁的欢乐气氛。

狮舞、龙舞是借彩扎兽象道具舞耍造型的一种社火活动类型,融彩扎花灯、舞蹈动作和节奏音乐于一体,自成一种具有鲜明民族特色的道具演示艺术,包括装扮、舞姿、步法、阵式和音乐在内,狮舞、龙舞形式活动因素、意向,具有独特的象征意义。

舞狮相传起源于三国,盛行于南北朝。舞狮首先在军队中流行,后传到民间,唐代时演变成一项传统的节日活动。舞狮的基本形态是:以木竹、纸布等构料雕塑扎糊狮头,描金绘彩,一人举之,有的前额装上镜子,眼睛安上玻璃球,光彩夺目;狮头下连缀布麻所制,绘饰或缀饰以状狮象的狮被(即狮身),披覆另人身上。两人配合成一巨狮;再一人扮演“狮子郎”,持彩球逗引。玩舞时,配合紧锣密鼓,舞狮摇首奋鬃,腾跃翻扑,与彩球逐戏成趣。狮舞动作有文武之分,“文狮”着意模仿狮子的温驯神态和生动情趣,搔痒、舔毛、打滚、抖身等动作以及受惊、愤怒、亲昵、愉快等神情的表演,细腻可爱;“武狮”则着重表现狮子雄强勇猛的性格和姿态,在高桌、圆球上窜跳腾跃、翻滚跌扑,多奔放洒脱,矫健威武。

在中国,舞狮有“北方狮子舞”和“南方狮子舞”之分。北方狮子舞相传在北魏时由胡人从塞外传入中原,动作表演比较夸张,配以京鼓、京钹、京锣,乐声抑扬,动作合拍,生动活泼,惟妙惟肖。南方狮子舞以广东佛山狮子舞为代表,随鼓点节奏变化,表演力求趣味(图15)。

舞龙在汉代即已流行,唐宋时成为“社火”、“舞队”常见的表演形式,如今已发展成一种形式完美、具有相当表演技巧的民间舞蹈形式。舞龙的基本形态是:一般用竹木、纸布扎制,施五彩象形绘饰;色调因地因时而不尽相同;节数不等,均取单数;节与节以绸布相连,内燃灯烛。舞时,一人持“宝珠”即球灯,于龙头前引龙起舞。火龙多在夜间舞耍,常有烟火爆竹相配合,其时红云金蛇,流光飞火,声色炽烈,气势磅礴。舞龙者均裸身跣足,专向烟花火炮浓烈处舞玄,直至炮火熄灭。舞毕的纸质草质火龙,通常要烧掉,以为吉利。与舞狮一样,舞龙的表演、造型艺术也因地域差异而风格不一。

旧时,每年春节打锣鼓,挨家挨户,舞狮拜年,舞龙庆贺,以示消灾除害、预报吉祥之意,集中体现了中华民族普遍的瑞兽观念(图16)。

七、灯彩

“正月里来正月正,正月十五闹花灯。”在喜庆祥和的气氛中,人们迎来了习称“灯节”的元宵节。元宵节,是一个以灯为俗、借灯兴舞的节日。届时,城乡处处花灯竞放,焰火满天,歌舞升平,人们沉浸于灯山舞海的节日狂欢中(图17)。

图24 近现代 傅抱石 春风杨柳万千条纸本 设色 46.7×85.1厘米南京博物院藏

图25 近现代 陈之佛 岁首双艳纸本 设色 108×38厘米南京博物院藏

据文献记载,灯彩肇始于汉代,隋唐时期渐成风俗,《隋书·音乐志》记载着当时元宵灯会的热闹景象:“每当正月,万国来朝,留至十五日,于端门外、建国门内,绵亘八里,列为戏场。百官起棚夹路,从昏达旦,以纵观之。至晦(正月三十日)而罢。其歌舞者多为妇人服,鸣环佩,饰以花毦者,殆三万人。”后来,历代沿袭,广在宫廷和民间流行。《西湖老人繁胜录》记载了南宋临安灯市的繁华场面,“清河坊至众安桥,沙戏灯、马骑灯、火铁灯、进髓架儿灯、象生鱼灯、一把蓬灯、海鲜灯、人物满堂红灯,灯光盈市”,“中瓦南北茶坊内挂着诸般瑠珊子灯、诸般巧作灯、福州灯、平江玉棚灯、珠子灯、罗帛万眼灯,沙河塘里最盛”,“挂灯或用玉栅,或用罗帛,或纸灯,或装故事,你我相赛”,灯彩的雕饰精巧,染色艳丽,种类极其繁多,成了灯彩的海洋。明清以来,各地仍保留着这一传统的风俗,放焰火、赛花灯、扎灯塔、走马灯、办灯展,同时伴随着社火、社戏活动,呈现出一幅幅立体的欢乐图景。

民间花灯品类样式极其丰富,有功能各异的观赏灯、玩耍灯、俗用灯;有造型不一的拟形灯、几何形灯;有结体各样的单体灯、子母灯、集合灯;有构架不同的骨灯、无骨灯;更有工艺材料不同而各式各样的花灯名目,如墨纱灯、夹纱灯、罗帛灯、绢灯、刻纸灯、料丝灯、篾丝灯、稻草灯、麦秸灯、藤灯、谷壳灯、西瓜灯、桔灯、鲩灯、鱼鳞灯、羊皮灯、明角灯、冰灯等,不计其数。

以风格而论,南北各地的灯彩大体有宫廷式、乡土式、匠作式和现代式等类型。以宫灯样式为代表的宫廷式花灯,体现了宫廷艺术的深远影响,做工考究,精雕细绘,极尽华美之致;乡土式花灯多为民众自作,就地取材,不事雕琢,制作率意,极具农家气息;匠作式花灯多出自专业工匠之乡,流行于城镇市井,风格兼融,既尚精工巧意、儒雅华贵,亦重世俗情趣和活泼形式,最能代表民间灯彩风貌(图18~图22)。

丁酉新春佳节来临,南京博物院精心策划“禧春—南京博物院丁酉贺岁特展”,以院藏文物描绘了春节欢快的生动场景,从过年的起源到忙年,从腊月小年一直到元宵节,讲述人们过年的那些故事,营造出全民同庆的热烈气氛(图23~图25)。

(责任编辑:牧风)