第三产业吸纳大学生就业的投入产出分析

卢娓娓+刘彦军+徐娜娜

摘 要:当前我国经济正由“工业型经济”向“服务型经济”转型,第三产业成为就业的蓄水池。在产业结构和高等教育存在互动发展关系的理论假设前提下,选取2001-2011年产业和就业数据,以投入产出分析法验证了二者关系,并对高等教育与产业结构同向性调整提出了建议。

关键词:大学生就业;产业结构;投入产出分析;就业效应

作者简介:卢娓娓(1980-),女,河南洛阳人,广州城市职业学院公共管理系讲师,研究方向为人力资源管理;刘彦军(1980-),男,河南新郑人,黄淮学院应用技术大学研究中心副教授,研究方向为高等教育管理;徐娜娜(1982-),女,河南开封人,郑州升达经贸管理学院讲师,研究方向为信息化管理与工程。

基金项目:国家社会科学基金青年项目“我国高技术服务业与制造业互动发展的内在机理及政策研究”(编号:12CJY046),主持人:袁金星;广东省教育厅青年创新人才类项目(人文社科类)“产业结构优化升级与大学生就业问题分析——以广东省为研究对象”(编号:2014WQNCX173),主持人:卢娓娓。

中图分类号:G715 文献标识码:A 文章编号:1001-7518(2017)05-0033-06

随着经济转型的深入,我国就业形势在城镇化步伐转移劳动力、低碳化经济富余劳动力和高校连年扩招新增劳动力的综合作用下日益严峻,其中大学生就业问题尤为突出。产业结构和就业结构之间存在密切的关联性,行业投入的增加会直接或间接地创造就业机会,最终带动整个经济系统的就业增加,即经济增长与要素投入的增加存在正向互动关系,经济增长带动劳动力需求的增加[1]。因此,通过产业结构调整优化经济系统内部结构,释放各行业的劳动力吸纳能力,这是解决就业问题的一条重要途径。

经济发展史及产业结构演变规律表明,随着生产力发展和社会进步,国民经济部门结构趋于高级化,即第一、二产业比重逐步下降,第三产业比重日趋提高[2]。产业结构升级优化重点在于加大第三产业在国民经济中的比重,因此研究三大产业对就业的吸纳能力,特别是第三产业对于大学生就业的吸纳能力,及大学生进入第三产业所带来的就业效应,有利于合理制定就业政策,扩大第三产业就业潜力,充分引导大学生积极就业,也可为我国高等教育改革提供有益的参考。

一、我国三大产业结构及就业结构的变迁

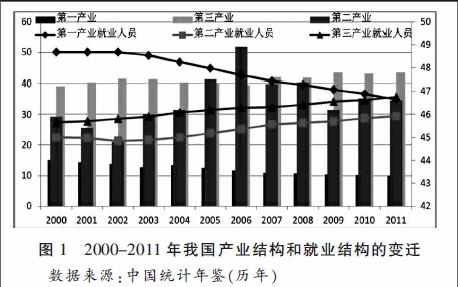

就业结构中的“配第—克拉克定理”认为:随着经济的发展和产业结构的变化,就业结构也会相应发生变化。这一理论在我国的经济发展进程中也得到一定的反映(如图1)。

2000-2011年间,我国第一产业所占比重连年下降,第二产业所占比重则维持在46%左右小幅波动;第三产业占比稳步上升。产业结构的变化引起就业结构的变动。图1中折线部分反映了伴随着产业结构的变化我国同期就业结构的变迁。第一产业的就业人员比重从2000年到2011年出现了15.2%的降幅,对劳动力的容纳能力在进一步下降,越来越多的富余劳动力快速流出第一产业并进入其他产业;第二产业的就业人员比例上升至29.5%,对劳动力的吸纳能力稳定上升;第三产业的就业比重上升至35.7%,上升幅度最大,对劳动力的巨大吸纳能力已经体现出来。

我國产业结构和就业结构均发生了巨大变化,然而这种变化还远远偏离世界平均水平,尤其是第三产业的比重严重偏低;另一方面,我国就业结构水平在三大产业的分布仍然极不合理,第三产业发展不充分,严重制约着人口就业结构的高级化[3]。尽管由于国际分工格局的限制,我国与发达国家遵循不同的产业升级与人力资本积累路径,但当前我国经济发展中第一产业劳动生产率低下,第二产业就业吸纳能力有限,第三产业与世界平均水平和发达国家相比,产值和就业比重均需大幅度提高,已是不争的事实。

二、行业吸纳大学生的就业效应分析

(一)研究方法

投入产出分析法是揭示在一定时期内(通常为年)国民经济各部门间相互依存、相互制约的数量关系的一种研究方法,以矩阵形式描述国民经济各部门生产活动的投入来源和产出去向,最能反应产业间生产与技术结构性关系,这也是目前掌握的文献中研究产业关联性的最主要的研究方法。运用投入产出分析法验证三大产业发展与大学生就业之间的关系,是较为理想的一种研究方法。投入产出分析法中,需要使用直接消耗系数和行业大学生就业效应系数,及行业带动大学生就业的直接和间接就业人数等数值,验证三大产业发展与大学生就业之间的关系,来探寻第三产业对大学生的吸纳能力。

1.直接消耗系数。它是任意两个产业部门间直接依存关系的客观反映,指在生产经营过程中第j产品(或产业)部门的单位总产出直接消耗的第i产品部门货物或服务的价值量,也称投人系数,记为aij(i,j=1,2,…,n)。直接消耗系数表或直接消耗系数矩阵是将各产品(或产业)部门的直接消耗系数用表的形式直观表现,通常用字母A表示。

直接消耗系数用公式表示为:aij=xij/Xj;则直接消耗系数矩阵定义为A=(aij)n×n。

2.列昂惕夫逆矩阵。列昂惕夫逆矩阵为C=(I-A)-1,I代表单位矩阵,A代表直接消耗系数,能够反应第j行业投入增加一个单位最终使用时,所带来i部门的完全需求量。最终使用以Y表示,建立最终使用矩阵予以计算得出。

3.行业大学生就业效应系数。行业大学生就业效应系数是指j行业某一时期的产出,所承载的j行业的大学生就业人数,用公式表示为:lj=Lj/Xj,其中为j行业的大学生人数,Xj为j行业某一时期的增加值。

4.行业对大学生直接与间接需要量。一个行业的单位使用,不仅引起本行业对大学生需求量的增加,也会引起其他行业的大学生需求量增加。即j行业一个单位的最终使用,将导致大学生的需要量变化产生于国民经济各行业,因为对大学生的需求量并不只是发生于j行业。一个单位的j行业最终使用,会导致国民经济各行业的产出分别增加,而每个产出的增加都会带来对大学生需求量的变化,从而形成各个行业的大学生需要量之和,即整个国民经济系统大学生劳动力的需要量随j行业的最终使用所产生的变化总量。各行业所需要的直接和间接劳动力数量计算式为:

l■l■ l■ l■ l■ … l■ l■ … l■c■ c■ … c■c■ c■ … c■… · … …c■ c■ … c■Y■ 0 … 0 0 Y■ … 0… · … … 0 0 … Y■=

l■c■Y■ l■c■Y■ … l■c■Y■l■c■Y■ l■c■Y■ … l■c■Y■ … · … …l■c■Y■ l■c■Y■ … l■c■Y■

矩阵中对角线数值l■c■Y■(i=1,2….n)表示各行业大学生直接需求量,矩阵列向量中对角线数值之外其他值之和为各行业大学生间接需求量,矩阵各列向量总和为完全需求量,即各行业大学生直接与间接需求量之和[4]。

(二)数据来源及测算

对于上述指标的测算,本文采用中国国家统计局统计司及相关各部门公开发布的实际数据进行分析。以2012年所公布的2007年中国投入产出表中42×42矩阵为划分行业的基础,获取如下指标:

1.各行业增加值。以中国统计年鉴(2007-2010年)中公布的20个行业的增加值为基础,与年鉴中行业从业人员数及行业中大专及以上劳动者比例的行业划分一一对应,得出本研究所需要的19个行业增加值[5]。

2.各行业大学生就业效应系数。由于年鉴中并未公布各行业大学生从业人数,以年鉴中的行业从业人员数为基础,通过各行业从业人员中大专及以上受教育程度的从业者比例推导出各行业大学生从业人数。并运用就业效应系数计算公式,将行业中大学生就业人数除以行业增加值得出2007-2010年各行业大学生就业效应系数(见表1及续表1)。

将19个行业的就业效应与投入产出表中的42个行业进行对应[6],依照2012年国民经济21个行业的分类标准,对分类较宽的行业,如采矿业包含煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业等4个细分行业,共同采用采矿业的大学生就业效应系数。

通过2007-2010年就业效应系数的演变,可知四年间第一、二产业大学生就业效应不断扩大,而第三产业就业效应逐步下降,大学生的进入加速了第三产业发展,不断提高了行业增加值,这与我国当前产业结构与就业结构的变迁趋势保持一致。

三、第三产业的大学生就业吸纳能力

(一)行业吸纳大学生就业人数分析

依据大学生就业效应系数和2007年国民经济投入产出表以及直接消耗系数指标,计算得出2007-2010年国民经济各行业吸纳大学生就业的总量,并对总量进行分解得出各行业吸纳的直接就业和间接就业的大学生人数(见表2)。

直接就业人数指在本行业大学生就业人数的增加,间接就业人数指其他行业大学生就业人数的增加。因2008、2009两年数据接近,且波动不大,本文篇幅有限,仅对2007、2010年数据进行分析。其中大学生总数是指国民经济第j行业最终使用增加1个单位,而其它行业最终使用不变的情况下,导致各行业大学生就业人数增加的总量。本文分析讨论的重点是直接就业人数和直接就业比重,以论证各行业尤其是第三产业各行业发展对大学生就业的带动效应。

(二)第三产业的大学生就业吸纳能力分析

由于第三產业涉及行业种类较多,本文依照《国民经济与社会发展第十三个五年规划发展纲要》将其分为生产性服务业、生活性服务业和公益性服务业。其中生产性服务业指具有较高的人力资本和技术知识含量的交通运输、批发、信息传输、金融、租赁和商务服务、科研等行业;生活性服务业指与居民生活密切相关的劳动密集型服务业,包含零售、住餐、房地产、文体娱乐、居民服务等行业;公益性服务业主要是涉及政府公共服务的卫生、教育、水利和公共管理组织等[7]。依照分类方法将第三产业内部进一步划分,并对产业内部结构的就业吸纳能力进行分析。

1.生产性服务业的大学生吸纳能力。尚未充分发展的生产性服务业,对第三产业整体效率的提升和竞争力的提高具有制约作用,对制造等行业发展及区域经济发展进程有明显阻碍作用。生产性服务业是推动第三产业在国民经济中作用不断提升的主要原因,也是各服务业中就业增长最快的行业[8],在整个第三产业中对大学生尤其是高职学生的吸纳能力稳步上升,如表3所示,2007年吸纳大学生就业人数占第三产业大学生就业总数的11.78%,2010年为12.68%。2007直接就业比重高达66.02%,2010年为63.06%,较公益性服务业而言,间接吸纳能力明显增强,该行业对大学生的持续吸纳能力较为稳定。

2.生活性服务业的大学生吸纳能力。生活性服务业属于劳动密集型行业,是我国扩大就业的重要领域,该行业就业门槛不高,从业人员素质参差不齐。当前居民对于生活性服务业产品、服务品质的要求不断提高,需求日益旺盛,并注重节能环保和提升社会效益,从业人员专业知识、服务水准及职业道德水平的提升有赖于更多大学生从业者的加入,因此其对于大学生的吸纳能力还需要进一步激发。生活性服务业吸纳的大学生就业人数在总人数中比重逐步下降,在第三产业内部则缓慢上升,在制度的规范和政策的指导之下,行业发展进入规范性轨道。

3.公益性服务业的大学生吸纳能力。公益性服务业是人类社会步入服务经济的最重要特征,主要来自于政府支出增长的推动[9]。政府财政支出的相对增长主要是由于政府职能和活动范围扩大造成的[10],政府支出的增长实际上成为各国服务业比重上升的一个主要因素[11]。公益性服务业2010年吸纳的大学生人数占大学生就业总人数的41.94%,在三类服务业中占比最高。政府机构、事业单位对于从业人员素质要求逐步提高,与大学生供给量变动趋势相一致。对大学生的吸纳逐年下降,机构改革初见成效。

投入产出分析结果显示,第三产业吸纳大学生人数占全部大学生就业总数过半以上,是大学生就业的主要领域。2007年吸纳的大学生人数占总人数的57.54%,2010年为52.15%,相比于2004年的66.88%第三产业对大学生的总体吸纳能力在下降。第三产业对大学生的直接吸纳能力较为稳定,间接吸纳能力进一步增强,产业间联动愈加紧密。

四、结论

(一)大力发展第三产业是产业结构调整与大学生就业的需要

我国目前产业结构处于工业化阶段向后工业化阶段的过渡中,因此,第一产业流出的劳动力向第二、三产业流入,需要大力发展第三产业创造更多就业岗位,这是我国产业结构调整的迫切需要。第三产业行业从业者平均素质不高、行业标准不清晰等现象的存在,严重影响了消费者对于行业的正确认识,并使消费需求受到抑制;行业形象不佳也使得高素质劳动者从业脚步放缓,行业发展处于较低水平。潜在的行业发展需求亟需大量的高素质人力资源进入。因此,第三产业在未来很长一段时间内将成为未来大学生就业的主要方向。

(二)大力发展第三产业对吸纳大学生就业具有巨大潜力

随着国民经济的进一步发展,社会对于文体娱乐、卫生、社会福利和社会保障等行业产生了强劲的社会需求。此外,随着社会分工的进一步细化和生活水平的不断提高,对于服务业的潜在需求也不断地得到培育和激发,社会服务业需求逐步旺盛,已成为发展经济吸纳就业的一个重点行业,并获得政府的提倡和政策、資金扶持,将获得较大的发展,吸纳更多劳动者就业[12]。

现代化第三产业具有高人力资本含量、高技术含量、高附加值的特征,对于低端劳动力带有明显的挤出效应,亟需高素质劳动力的加入。由投入产出分析结果显示,大学生从业者可为第三产业带来更多的产业增加值,并将大大提高第三产业从业者素质水准,改善行业形象,提升服务水平,更好地满足社会各方对于第三产业的旺盛需求。适当放开部分对政府安全没有危害的现代服务业,能够有效吸纳大学生就业,还可促进大学生的自我创业与创新意识,带动第三产业良好发展。

(三)实现第三产业内部结构优化将有力推动大学生就业

第三产业内部生产性服务业具有知识密集性的特点,投入产出结果显示,生产性服务业中大学生就业人数在第三产业的占比呈上升趋势,说明生产性服务业的就业吸纳能力在持续增强,对拉动大学生就业有突出贡献,也说明了第三产业内部结构调整的阶段性成果明显,是未来的发展重点。而生活性服务业具有旺盛的潜在需求可以培养,是第三产业的潜在增长点。以居民服务和其它服务业为代表的生活性服务业逐渐受到政府和民间组织的重视,居民服务内容多元化,服务方式专业化,更切合居民物质生活水平日益提高的需求,将得到更多的政策倾斜和资金、场地扶持。公益性服务业目前在第三产业所占比重最大,但对其他行业带动不明显,主要依靠政府投资实现增长,对大学生就业的带动效应连年下降,在产业结构内部调整中还要继续优化。第三产业内部结构优化,需要对生产性服务业作为发展重点予以足够重视,对生活性服务业进一步发掘潜在需求,培育新的经济增长点,对于公益性服务业进一步精简。

(四)高等教育与产业结构优化方向一致能有效推动大学生就业

高等教育与产业结构之间存在着紧密的关联。产业结构的升级和优化将持续提高政府与居民的高等教育支付能力,带动并稳定教育需求的增长及引导高等教育的投资方向[13],促进高等教育的发展和调整。同时,高等教育人力资本存量和质量对产业结构优化升级有显著的推动作用,为产业结构优化升级提供人才保障和智能支持[14],使人才储备先于产业结构优化升级,更好地迎接产业结构对高层次人才的庞大需求。

高等教育的学科及专业结构、层次类型结构都直接影响到大学生就业。大学生占从业人员比例偏低,总量需求缺口较大,需要我国的高等教育机构培养更多适应社会经济发展的合格毕业生,从有效供给角度创造更多的大学生市场需求,从而在提高大学生就业数量和质量的同时提升国家的竞争优势。学科专业结构影响着产业结构调整和国民经济发展。高等教育应该依据产业结构优化调整的需要,大力培养与生产性服务业、生活性服务业发展要求相契合的大学生从业者,这是高等教育改革的方向[15],也是增强大学生就业能力,提高大学生就业质量的迫切需要。

参考文献:

[1]赵农华.上海第三产业发展推动劳动就业增长的实证分析[J].统计研究,2002(2):51-53.

[2]李江帆.产业结构高级化与第三产业现代化[J].中山大学学报(社会科学版),2005(4):125-130.

[3]刘军丽.我国三大产业就业弹性与就业结构的实证分析[J].统计与决策,2009(9).

[4]姚先国,周礼,来君.技术进步、技能需求与就业结构——基于制造业微观数据的技能偏态假说检验[J].中国人口科学,2005(5).

[5]国家统计局.中国劳动统计年鉴(2007-2012)[M].北京:中国统计出版社.

[6]国家统计局统计核算司.中国2012年投入产出表[M].北京:中国统计出版社,2012.

[7]中华人民共和国国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要[M].北京:人民出版社,2006.

[8]孙凤,谢维和.行业吸纳大学生的投入产出分析[J].中国人口科学,2008(4):81-87.

[9]Elfring, T.New Evidence on the Expansion of Ssevice Employment in Advanced Economies[J]. Review of Income and Wealth. Vol.35. December,1989.

[10]Brid, R. M., “Wagner“s Law of Expanding State Activity”, Public Finance, 1971(26):1-26.

[11]Steven. M. Shugan, Explanations for Service Growth. In Richard Oliver and Roland Rust(ED), Service Quality. CA: Sage Publications, 1994.

[12]黄涛,等.中国行业吸纳就业的投入产出分析[J].经济科学,2002(1).

[13]杨姣姣.高等教育与产业结构优化升级互动的对策——以苏北为例[J].新课程(教育学术),2011(3):68-70

[14]何菊莲,李军,赵丹.高等教育人力资本促进产业结构优化升级的实证研究[J].教育与经济,2013(2):48-55.

[15]王春枝,吴静.中国第三产业就业效应的实证分析[J].统计与信息论坛,2005(5):48-60.

责任编辑 殷新红