彼得·谢弗《伊库斯》的假定性舞台

【摘要】 二战后著名英国剧作家彼得·谢弗受到布莱希特戏剧思想的影响,善于借助于戏剧的假定性,突破舞台的时空局限,设置巧妙的戏剧情境,而在他的代表作《伊库斯》中,其灵活运用舞台假定性的手法有比较突出的展现。仔细研究这种独具特色的舞台技巧对于在成熟伊始便以虚拟化为特色且充分发挥了戏剧舞台假定性的中国戏曲当有颇多借鉴意义。

【关键词】 彼得·谢弗;《伊库斯》;假定性;舞台;叙事体戏剧

[中图分类号]J83 [文献标识码]A

2016年6月6日,曾写出过《上帝的宠儿》《皇家太阳猎队》等名剧的年届九十的英国剧作家彼得·谢弗在前往爱尔兰的旅途中去世。和二战后其他活跃于世界舞台上的众多剧作家相比,他既没有萨特那深邃且震撼人心的思想,也没有如贝克特一般前卫的戏剧理念。然而,在彼得·谢弗身后却留有一样弥足珍贵的遗产足以使世人侧目——那就是他对于戏剧舞台假定性的充分开拓与运用。

在彼得·谢弗的大多数作品中,对舞台假定性的创造性发挥俯拾皆是,为其剧作增加了鲜明的个人特色。而《伊库斯》(又译为《马》)作为谢弗的代表作,以上特征更是表现得尤为突出。这部剧作创造出了一个充满假定性设置的戏剧世界,用以打破舞台局促的时空限制,将笔触直指现代人的精神世界,引发了无数观众心灵深处的共鸣。甫一上演,《伊库斯》便获得了1975年“托尼奖”的“最佳剧作奖”和“纽约剧评奖”。如今,已在百老汇成功上演千余场。

自20世纪90年代《伊库斯》被译介到中国以来,这部表现年轻人挣扎的灵魂与外部世界冲突的佳作亦引起了国内校园戏剧圈的兴趣与关注。仅就笔者所知,中央戏剧学院表演系“九四”班于1998年作为毕业大戏演出了此剧;上海戏剧学院导演系07级将《伊库斯》作为实习剧目进行了排演;2016年年初,上戏的学生又融合了更多的民族元素与现代元素对此剧进行了重新演绎。

由此可见,由彼得·谢弗所创造的独特戏剧形式既能够得到评论界的赞赏,又可以让大多数观众乐于接受,并且跨越了东西方文化与审美习惯的鸿沟,甚而对我国的戏剧工作者与观众都产生了颇具意义的影响。因此,以《伊库斯》为代表的彼得·谢弗的“假定性舞台”是值得仔细体察并深入探讨的。

一

《伊库斯》用两幕35场的长度展现了当代英国某心理医生马丁·狄萨特配合法官海瑟,为一夜之间弄瞎了六匹马的青年艾伦·斯特兰诊治精神疾病的全过程。剧作者以青年艾伦犯罪的原因为悬念,铺排情节。经过诊断,狄萨特逐渐发现艾伦使马致残是缘于他内心的难言之隐——恋马情结。而恋马情结的背后,又深藏着错综复杂的家庭原因与社会原因。

试想这样的题材:主人公为呆在医院里的病人和医生,病人内心深陷异于常人而又耻于言说的秘密之中。如果单靠矛盾相关的人物之间的对话、独白等传统戏剧手段,必然在时空转换上面临诸多困难,潜意识和心理隐秘的揭示对于现代观众也会缺乏直接的冲击力。因此,彼得·谢弗对戏剧舞台的假定性进行了充分的探索,为《伊库斯》这样独特的题材“量身定做”出一套“独一无二”的表现手段。

首先,叙述人的设置。本剧的开场并没有迅速展开情节,而是由医生狄萨特的回忆开始。在这场戏中,狄萨特亲身经历了后面所有的剧情并发表自己的困惑和感想,引起了观众的悬念。并且在整个戏剧进程中,狄萨特亦充当了叙述人的角色。作为从剧情中走出来的人,他就是布莱希特所说的“车祸目击者”,将观众带入“车祸的发生现场”。[1]剧中主要人物就是叙述人的手段,强化了观众的代入感。通过医生自己的困惑和感想,一方面能够表现医生本人的性格和为艾伦诊病后内心世界的变化,另一方面也对剧中人物进行了评判,在代入的同时产生间离效果,引导观众做出判断。

其次,歌队与演员的重合。和传统西方戏剧中,剧中人物完成在舞台上的戏剧动作后便会下场不同,本剧中所有的演员在演出的全过程中都坐在台上。轮到他们演出时,他们就站出来,演完后再回到原座位上去。他们是剧中人物,也是目击者,更是歌队成员。他们并不走上舞台打断剧情的发展或运用歌谣等手段对剧中人物的行为进行评判,只是运用哼鸣、碰撞和顿足等声音宣告或说明“马神伊库斯”的出现。

表面上看起来,这样的歌队作用简易。可是细想起来,这种设置却很有巧妙之处,因为它并没有喧宾夺主又产生了非常奇特的陌生化效果。剧中人物、歌队成员、目击者三重身份的同一,模糊了戏剧舞台上的时空界限,使得剧中人物内心的隐秘,暴露在他人假定的“窥视”之中,引发观众思考。比如,第一幕最后一场,当青年艾伦在医生狄萨特面前展现夜晚他与马之间骇人听闻的“仪式”时,饰演护士的演员、饰演艾伦女友的演员、饰演艾伦老板的演员、饰演法官的演员都正坐在舞台后部的长凳上,不禁会令人产生疑问:“他们会怎么想呢?”难道作为观众的我们,不会产生类似这样的思考吗?

另外,歌队靠各种手段发出“马神”的声音,在令人惊异的同时,也不禁让观眾产生思考:“艾伦内心对马的变态迷恋的真正原因到底是什么?难道是由于某种不可知的神秘原因?还是每个与他相关的人的无意识的恶的总和?”

彼得·谢弗通过上述歌队与演员重合的设置游离于剧情又融入剧情,拓展了本剧的思考空间,使得创新戏剧手段的同时达到了形式与内容的和谐。

第三,简约而意涵丰富的舞台。和传统西方戏剧追求写实的舞台不同,《伊库斯》的舞台设计简约、写意,却又充满无限变化:一座圆形木台上安放着一座方形木台。方形木台像有栏杆的拳击台,可被转动,栏杆围绕在它的三面,每边设一出口。方形木台内设有三张长凳,圆形木台以外,舞台前部,左右各设一条长凳。右面的一条是艾伦的父母的座位,不表演时他们就坐在那。舞台上空,悬挂一个巨大金属环,上装灯具。

在此剧演出过程中,从不换景,医生的诊断室,艾伦的家和病房,马厩,商店,电影院,大街,海边沙滩;艾伦的潜意识、他儿时的回忆、犯罪场景的重现……皆在上述的简单的舞台上展现,剧作者气定神闲地像变魔术般让时间与空间自由跳跃、交错、变幻,非但没造成观众理解上的困难,反而产生了“化腐朽为神奇”的艺术效果,这都是因为彼得·谢弗深谙并且充分利用了舞台的假定性。

以下略举两例作者借舞台假定性展现剧情的“神来之笔”:

(一)第一幕第六场,法官海瑟探望医生狄萨特,询问医生为艾伦诊病的进展。此时,方形木台作为医生的办公室在接待法官。圆形木台以外左边的那张条凳作为艾伦的病床。

当医生对法官说起艾伦昨天晚上突然闯进他的诊断室的情形时,艾伦从他的病床上以相应的形式进行表现。说到艾伦家庭的某些不为人所知的情况的时候,艾伦的父母从自己坐的长凳上走上圆形木台进行表演。圆形木台一时间变成了艾伦的家。待演完后他们又回到了座位上。这样不仅省去了医生转述的麻烦,而且使得主人公的家庭情况更加直观、形象地展现在观众面前。

(二)第一幕第十场,艾伦对狄萨特说出自己儿时和马相关的回忆:大约在六岁的时候,他在沙滩上受邀和一位青年骑师骑一匹马,忽然被来找他的父母撞见。艾伦被勒令下马,和父母一起回去。骑师和父亲言语顶撞,父亲追骂骑师。这些事情作为深藏脑中的记忆,如若只靠艾伦口述,不免会显得苍白无力,缺乏形象直观。且看彼得·谢弗如何在他的舞台上推倒回忆与现实的“墙壁”:

医生狄萨特在作为诊断室的方形木台里为艾伦诊病。艾伦准备说出他童年的回忆,于是,他从方形木台前部走出来,开始绕着圆形木台行走,暖色灯光射在圆形木台上。此时狄萨特在方形木台里以“说下去”“还有呢?”等话提示,艾伦一边回答,一边模仿踢沙、向海里扔石子等动作。圆形木台在回忆慢慢深入的过程中渐渐变成艾伦六岁时的沙滩,青年骑师、艾伦父母依次走上圆形舞台和艾伦一起表演回忆中的场景。

在骑师骑的马这一点上,剧作者也巧妙地运用了假定性。骑师手持一根马鞭,催着那匹无形的马,借以在舞台上表现“骑马”;骑师驮着艾伦绕着圆形木台跑,以表示两人共同“骑马”。在“骑马”的间歇,方形木台里的医生还不忘问艾伦“你们跑得快吗?”“你不害怕吗?”等,呆在骑师背上的“童年的”艾伦一一作答。即使在电影中用蒙太奇的手法去展现回忆,恐怕也无法达到这种模糊过往与现在的界限的效果。

像上述的运用假定性的“神来之笔”,在《伊库斯》中随处可见。如在艾伦向医生讲述自己在商店打工的经历时,坐在舞台后部的歌队,一时间全变成了顾客;艾伦和女友看电影时,挤坐在方形木台里的条凳上,面朝观众,看着“无形的银幕”,以表示看电影……这些假定性设置增强了戏剧舞台的表现力,充分表现出了作者驾驭现代戏剧舞台的纯熟。

二

生活的无限性和舞台的有限性的矛盾决定了戏剧的表现形式必然是高度集中与浓缩的。从法国古典主义时代崇尚时间、地点、事件严格一致的三一律开始,西方戏剧便在探索有效表现形式的同时为自己戴上了精致的脚镣。及至二战后,布莱希特以陌生化和间离效果为特色的戏剧思想在世界范围内获得了日益众多的支持者,西方戏剧才逐渐走出刻板“再现”的泥沼。

而由布莱希特所倡导的“叙述体戏剧”对二战后英国的戏剧创作影响巨大。在英国,如约翰·奥斯本、约翰·阿登、彼得·谢弗等一批当代剧作家都不同程度地受到布莱希特的启发,创作出了如《路德》《马斯格雷夫中士的舞蹈》《伊库斯》等一系列极具“史诗体戏剧”特色的作品。

随着时代的推移,从彼得·谢弗《伊库斯》仍旧葆有的舞台活力上看,“叙述体戏剧”的美学追求可以说是引领并拓展了现代观众的审美体验。

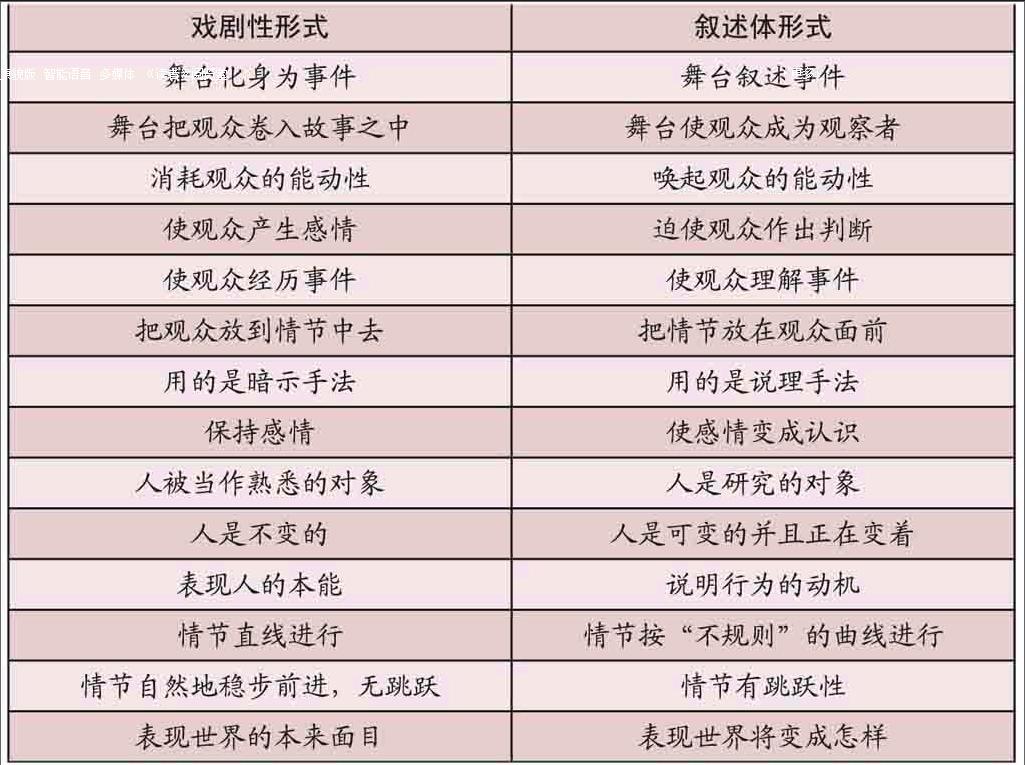

布莱希特曾就传统戏剧性戏剧和叙事体戏剧进行列表比较[2],而这个列表可以更加直观地阐明彼得·谢弗的假定性舞台的理论来源。

通过本文前半部分的分析可以看出,《伊库斯》的许多表现手段与布莱希特所总结的“叙述体戏剧”的上述特征多有相互吻合之处。正如观众在剧中所看到的,主人公艾伦成了被研究的对象,而谢弗假定性舞台的最大贡献便是借助“布莱希特的钥匙”走进了人物复杂幽深的精神世界:观众被假定成了青年艾伦内心现实的观察者。而这样的舞台除了再现现实外,更成为了心理分析的表现空间。

这样的表现空间使得情节的铺排能够跳脱传统戏剧机械摹仿现实的既定逻辑限制,多视角、多层次地深入复杂的情节。而就日趋多元的现代社会而言,传统单一维度的艺术表现形式显然已是捉襟见肘。彼得·谢弗慧眼独具地察觉到了这一点。

在《伊库斯》中,治疗心理疾病的医生狄萨特诊治青年艾伦的过程实际上也是其自我怀疑的过程。他的任务是帮助艾伦找到症结,使其行为回归文明社会的正常轨道,却也在无形之中扼杀了艾伦内心炽热的原始生命力。医生的这种反思深入其潜意识,以至于在梦中,他成了一名古希腊时代的祭祀,拿五百名童男童女做献祭仪式的祭品。这层弗洛伊德式的外衣反映了他内心痛苦的挣扎与矛盾。

从戏剧功能层面上而言,医生的视角是引导观众理解事件并作出判断的重要工具,它促使观众发挥主观能动性对自身所处的现代社会文明的正当性进行反思。而这正是布莱希特“叙事体戏剧”的精神内核。

与传统戏剧相比,现代戏剧的各种流派更倾向于表现人的内心生活、人的精神世界。相比于荒诞派戏剧或象征主义戏剧等采取更为晦涩的道路,《伊库斯》的假定性舞台借由“叙述体戏剧”的间离效果将观众带入主动思考的空间。“谢弗没有也不可能为现代和后现代时期的人指出正确的方向。”[3]然而,他却创造出了獨特的戏剧形式,使得剧情展现的进程亦成为现代人深入反思自我的过程。

三

讨论至此,在基本厘清彼得·谢弗《伊库斯》假定性舞台的表现及其理论来源后,不得不加以说明的是,与西方戏剧不同,中国戏曲早在成熟伊始便以虚拟化为特色,充分发挥了戏剧舞台的假定性(如戏曲始祖《张协状元》中,以声音拟物,或演员甚至能化身为道具的设定)。这种戏剧思维上的早慧可谓是戏曲留给后世的宝贵遗产。而谢弗的《伊库斯》长久以来所形成的舞台魅力及其所获得的普遍赞誉又从另一个角度证明了假定性手段的当代意义。穿越千年,西方戏剧与中国戏曲在这一点上可谓是不谋而合。因此,对于谢弗假定性舞台的探讨当对如何更好地继承这份遗产乃至于中国戏剧的现代化探索产生颇多有益的启示。

参考文献:

[1]布莱希特论戏剧[M].丁扬中,李健明,译.北京:中国戏剧出版,1990.

[2]余复匡.布莱希特建立的是叙述体戏剧体系[J].外国戏剧,1981(3).

[3]陈友峰.“人”的解脱与奴役——彼得·谢弗《伊库斯》精神解析[J].戏剧-中央戏剧学院学报,2005(4).

作者简介:赵永恒,上海戏剧学院2015级戏剧与影视学博士研究生。