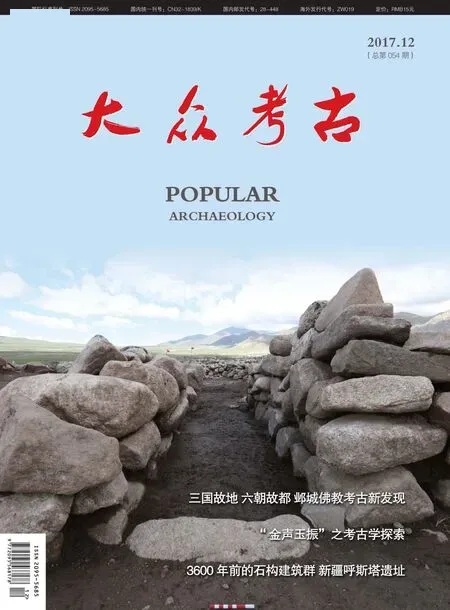

三国故地 六朝故都邺城佛教考古新发现

文 图 / 何利群

从川流不息的京港澳高速公路冀豫交界处的漳河大桥凝目东望,在华北平原广袤无垠的田野上可见一处高大的夯土台基遗迹,这就是著名的铜雀三台遗址。金凤、铜雀和冰井三台是邺城遗址的标志性建筑,历史上一度风光无限。曾几何时,经世济国者在此唱出“老骥伏枥,志在千里。烈士暮年,壮心不已”的豪迈篇章,文人墨客书写出流传千古的不朽辞赋,而昏庸暴虐之徒又上演了一出出争权夺利、骨肉相残、民族仇杀和亡国灭种的历史悲歌。如今这里的一切都回归于静谧,只有滚滚而逝的漳河水和孑然而立的金凤台默默地见证着昔日的悲欢离合。

邺城遗址平面示意

古都邺城的历史沿革

邺城最早建于春秋五霸之首的齐桓公时期,而今依稀残存在国人记忆中的大多只是小学课本中的“西门豹治邺”和“铜雀春深锁二乔”的历史典故。实际上,自公元3世纪以来,作为华北平原富庶的农耕经济区,其地西凭太行、南临黄河,扼华北地区南北交通要冲,又是战乱时期易守难攻之战略要地,因此东汉末年以后,邺城先后成为曹魏、后赵、冉魏、前燕、东魏和北齐六朝国都,历有“三国故地,六朝古都”之美誉。如今北京至广州的107国道、京港澳高速公路、京广铁路、高铁及南水北调中线工程都从遗址附近通过,其地理位置之重要由此可见一斑。

邺城虽建都于乱世之际,但在政治制度、城市建设、文学艺术和宗教传播方面却对后世影响至深。经过不同领域学者几十年的不懈探索,邺城作为中国古代建安文学发祥地、都城规划肇始地和佛教弘传中兴地的历史地位最终得以确认。

东汉建安九年(204年),曹操攻占邺城,初步统一了北方大部分地区。受封魏王后,以邺为王都,政治上挟天子以令诸侯,经济上实行一系列政策恢复社会生产。以铜雀台为代表的邺城还是建安文学的发源地,曹操据邺期间外定武功,内兴文学,广招天下贤才,政治清明,社会安定。以三曹(曹操、曹丕、曹植)和“建安七子”(孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢)为代表的邺下文人集团,反对浮夸和华而不实的文风,主张经世致用,开创出清峻通脱、慷慨悲凉的文学新风,以其遒劲的风格被后世誉为“建安风骨”。千年传诵的《蒿里行》《短歌行》《洛神赋》《饮马长城窟行》及《悲愤诗》等都是邺下建安文学的精华。

佛图澄尊者像

佛图澄尊者(232~348年),西域人,俗姓帛。九岁在乌苌国出家,天资聪颖,两度到罽宾(今喀什米尔地区)学习佛法。晋怀帝永嘉四年(310年)来到洛阳,时年已七十九。适逢永嘉之乱,先隐居草野,后由郭黑略推荐为石勒的谋士。佛图澄利用神奇的法术和预言,取得石勒及侄石虎的信任与支持,在北方地区内传播佛教,从而名扬天下,成为东晋时代著名的神僧。佛图澄还利用方术参与石勒的军政大事,预言吉凶,策划谋略,成为石勒政权的重要人物。石勒称帝后,对佛图澄更为敬重。每有重大的事情,必先征求他的意见而后行之。石虎僭位后,他亦倾心事之。后卒于邺宫寺。佛图澄在中国佛教史上是第一个利用统治者护持佛教,并推动佛教发展的著名高僧。

重见天日的古都

1983年,中国社会科学院考古研究所与河北省文物研究所联合组建了邺城考古队,在遗址及周边陵墓区开展了长达三十余年的持续勘探与发掘工作,取得了丰硕的成果,邺城遗址也于1988年被国务院公布为第三批全国重点文物保护单位,并于近年入选中国100处大遗址名录。

公元210年前后营建的邺北城是曹魏王都,经考古勘探和发掘,平面大致呈横长方形,东西约2400~2620米,南北约1700米,发现了曹魏时期的城墙、城门、道路和主要宫殿遗迹。其布局改变了以往都城缺乏统一规划,宫殿衙署分散,道路曲折、交通不便等弊端,在都城建设中实行统一部署,严格规划,宫室集中,坊里分明,中轴对称,开创了古代城市规划中的一种崭新的模式。十六国时,后赵、前燕、冉魏皆定都于此。公元534年,北魏分裂,东魏迁都于邺,鉴于邺北城破坏严重且难以安置大量的外来人口,于是在曹魏邺北城的基础上增建南城。

考古工作确认了东魏北齐邺南城内城呈纵长方形,东西2400~2800米、南北3460米,并推断在更大范围内还有外郭城。邺南城的规划“上则宪章前代(曹魏邺北城),下则模写洛京(北魏洛阳城)”,对隋唐长安城的设计产生了直接影响,而长安城的模式不仅被宋代以后的开封城、北京城所继承并发展,同时也是日本古代的平城京、平安京,韩国的新罗王京等东亚各国都城争相摹仿的蓝本,因此邺城在中国乃至东亚中古都城建设史上具有举足轻重的意义。

邺城佛教的兴衰

根据文献记载,邺城还是佛教东传的重镇之一。早在4世纪前叶的十六国后赵时期,早期佛教传播的关键性人物西域高僧佛图澄就在河北一带弘扬佛法,并得到后赵皇室的极度尊崇,这是邺城及周边地区佛法广为流传的最早记录。佛图澄在邺下弘法期间,常随弟子数以百计,前后门徒超过万人,所历州郡建寺八百九十三所,竺佛调、须菩提等数十高僧,不远万里从天竺、康居追随闻法,海内名僧释道安、竺法雅也跨关渡河前来受教,佛法之盛前所未有。而道安法师继佛图澄之后成为邺下佛教领袖,在后赵灭亡的乱世中,道安毅然率领邺下僧众四百余人南迁襄阳,并分派同门及弟子到各处弘法,邺都僧众广布荆襄、江东、川蜀和关中地区,邺下佛学始得传承并宏扬光大。

邯郸北响堂山石窟外景

安阳灵泉寺大住圣窟外景

534年,东魏迁都邺城,洛阳城内僧尼均随同入邺。《洛阳伽蓝记》载“暨永熙多难,皇舆迁邺,诸寺僧尼亦与时徙。”北魏末年活跃于洛阳译场的天竺僧人菩提流支、勒那摩提、佛陀扇多、瞿昙般若流支等,及中土名僧如慧光、僧稠、僧范、道凭、法上等先后应诏赴邺。邺下佛学于北齐之初达到全盛,正如《续高僧传》所载,“属高齐之盛,佛教中兴。都下大寺,略计四千。见住僧尼,仅将八万。讲席相距,二百有余。在众常听,出过一万。故宇内英杰,咸归厥邦”。邺下佛学全盛之时,高僧如云,义学星罗,小乘之毗昙、成实,大乘之地论、华严、般若、法华、净土、涅槃,以及禅、律等佛学思想在此融汇贯通,邺城成为继洛阳之后北方地区的佛教文化中心。而隋唐以后形成的地论宗、华严宗、法华宗、净土宗、禅宗、律宗及三阶教等,都与邺下高僧有着千丝万缕的传承关系。

今邺城周边地区保存了大量东魏北齐时期的佛教遗迹,具有代表性的是河北邯郸南响堂山石窟、北响堂山石窟、水浴寺石窟,涉县娲皇宫石窟,河南安阳灵泉寺大住圣窟、大留圣窟、小南海石窟,鹤壁五岩山石窟,卫辉香泉寺石窟等,邺城成为继大同云冈、洛阳龙门之后北方地区佛教石窟寺院最集中的地区。尤为重要的是,这些石窟和摩崖石刻中还保存有大量佛教刻经,这为我们探讨北朝晚期流行的佛教思想以及追溯隋唐佛教宗派的源流提供了重要线索。

赵彭城村北朝皇家佛寺塔基发掘现场

佛教遗迹的考古新发现

2000年以来,邺城考古队将田野工作的重点从邺南城内城延伸到了外郭城区,先后发现和发掘了大量北朝时期的佛教遗迹和遗物,尤其是以南郭城区的赵彭城北朝佛寺、核桃园北朝佛寺和东郭城区的北吴庄佛教造像埋藏坑最为引人注目。

佛寺考古大发现

2002~2012年,邺城考古队在临漳县习文乡赵彭城村发现了一座东魏北齐皇家寺院,在寺院中部的塔基遗址中发掘出目前国内所见最早的中心刹柱、砖函及一定数量的石质建筑构件及贴金塑像、玻璃瓶残片等珍贵文物,填补了汉唐考古学、古代建筑史和佛教史上的多项空白,因其具有重大的学术价值而入选“2002年度全国考古十大新发现”。

核桃园佛寺塔基中心出土石函及卵石图案

在随后近十年的时间里,邺城队先后勘探发掘了寺院外部围壕及通道、西南院落四周廊房、东南院落北部大殿和廊房,以及寺院北部大型殿堂的局部。这座北朝佛寺的典型特点是以方形木塔为寺院的中心建筑,同时也呈现出多院落和多殿堂的特征,反映了由北魏时期流行的以塔为中心的前塔后殿单院式布局,向隋唐以后以佛殿为中心的多院多殿式布局的转变,在中古寺院建筑格局的演变过程中具有承上启下的重要意义。

目前正在发掘的核桃园佛寺是继赵彭城佛寺之后在邺城地区发现的另一座北朝晚期皇家寺院,初步确认是北齐天保年间(550~559年)修建的大庄严寺。塔基正中出土了用于瘗埋舍利的石函,内置各类珍奇物件数以百计,其中内存水银的琉璃瓶和钟乳石质指节状物可能与舍利密切相关。

石函四周的大小青釉罐内除各种质地的珠饰和“常平五铢”外,还夹杂有已朽蚀的有机质板结物及“半两”“五铢”钱币和各种质地的小型饰件。

石函外还有双股铜钗等实用器和一朽烂的漆木质容器残迹,这与唐沙门法琳《辨证论》中所记载的北齐时期“层台别观,并树伽蓝。璧玉珠玑,咸充供具……脱珍御服,并入檀财”的供养场景基本相符。另外值得注意的是,石函南面正中约30厘米处还发现一组卵石堆置的箭头状图案,卵石中部亦发现一处漆木质容器痕,包含物均朽蚀不辨,外缘有一枚“常平五铢”,关于这组埋藏物的性质、功能和意义尚有待进一步的解释。

石函内出土遗物

石函周边青釉罐及出土遗物

北吴庄佛教造像埋藏坑

出土佛教造像

作为六朝故都和北朝晚期中原地区的佛学中心,自20世纪中叶以来,邺城遗址范围内陆续出土了一定数量的佛教造像,2012年初发掘的北吴庄佛教造像埋藏坑则是近年最重要的收获之一。

埋藏坑内共计出土造像2895件(块),有题记的造像有数百件,时代从北魏中后期至唐代,绝大多数为东魏北齐时期的造像。主尊题材包括释迦、弥勒(交足、倚坐)、无量寿(阿弥陀)、药师、卢舍那、观世音、思惟太子、双菩萨、双思惟像等。邺城出土佛教造像制作精美、形式多样、题材丰富,早期造像可见北魏云冈、龙门艺术风格的强烈影响,而北齐之后又形成一种以镂空透雕的双菩提树为背屏,北齐新式佛像为主尊,衬托以龙、塔、飞天、璎珞的“龙树背龛式”造像,开创了一种崭新的造像样式,在佛教造像史上独树一帜,是探讨北朝至隋唐造像发展演变的重要实物资料。

北齐“龙树背龛式”造像

邺城遗址赵彭城北朝佛寺、核桃园北朝佛寺及北吴庄佛教造像埋藏坑的发现与发掘对汉唐都城考古及佛教考古都具有十分重要的意义。就都城考古而言,赵彭城和核桃园佛寺两座皇家寺院的发现首先为探索邺南城外郭城区的范围和里坊制度提供了重要的依据,其次为了解北朝晚期大型塔殿的建筑结构、筑造技术提供了全新的资料。就佛教考古而言,赵彭城佛寺和核桃园佛寺的发掘对研究北朝至隋唐时期中国北方乃至东亚地区佛教寺院的建筑格局演变至关重要,塔基石函和砖函的发现也弥补了中国古代舍利瘗埋制度演进过程中的缺环。北吴庄佛像埋藏坑的发现则为研究北朝晚期至隋唐时期邺城地区佛教造像的类型、题材和组合提供了可靠的标本,同时也为探讨中国历史上的灭佛运动和佛像瘗埋方式提供了线索。