广西祭祀建筑文化初探

【摘要】广西祭祀建筑文化历史悠久,这片土地上的先民早在新石器时期就开始有了祭祀场所的建筑建造意识。而后历经朝代变迁更替,多民族多信仰发展以及与外来迁徙文化的碰撞交融等复杂历史过程,广西祭祀建筑文化不仅呈现出经了“天祀”“地祭”到“人享”的演变过程,更有了多元丰富的呈现。了解祭祀建筑本身文化对了解同时期地区的人民思想文化转变与社会政治经济发展也有着重要的作用与意义。

【关键词】广西;祭祀建筑;文化;天地人

【中图分类号】K879.1 【文献标识码】A

一、祭祀建筑文化概述

(一)祭祀解析

祭祀文化和祭祀建筑最早的出现,可以从人类定居的历史开始算起——起初的部落聚居,结社而住,这是最初的人类小社会的形成。用“社”这个字来称呼三五户人家以上聚集相聚,即可看出最早祭祀建筑与建筑场地形成时的人口基础。偏旁“礻”的原型“示”字为“神”的本字,许慎的《说文解字》中释为: “示,天垂象,见吉凶,所以示人也。从二,三垂,日月星也。观乎天文,以察时变,示神事也。凡示之属皆从示。神至切。”因此凡带有“示”变形的偏旁“礻”的字都与“神”和祭祀活动有关。“社”的本义是中央有祭祀土地的地方,人们围绕这个特定的区域聚居就成了最早的部落社会。关于“礻”的字符收录,《说文解字》中多达65种之多,可见祭祀文化活动的复杂多样和其重要地位。

祭祀的最终目大致可分为三类:求福、报恩和避祸。其后人类历史文明发展,对身处的自然了解加深以及自身生产技术的提高,祭拜祈求的对象也慢慢划分和转变为“天神、地祇、人享”三类。天神称祀,地祇稱祭,此两类都是对不可知的自然力量的敬畏崇拜,而宗庙称享,是对相对具体的传说英雄和宗族祖先的祭拜供奉。《说文解字》中,从二的“示”是排在三画从三的“王”之前的,这也显示出人与神关系在人类社会和宗法制度的不断完善下慢慢转变,对自然的畏惧减少,人类英雄的传说纷起,家族的长久延续,使得在民众间对自然,对天地的广泛祭祀活动慢慢减少,转化为对本土传说英雄的祭拜和供奉到后来的对祖宗、血脉的崇仰。祭祀的文化历经了这一变化过程,即是“天祀地祭”到“人享”的演变过程。

(二)祭祀建筑解析

如果说“社”体现了先民最早的祭祀活动和文化的出现,那么其建筑的形态样式又该如何?

最早的祭祀场地多为中央的土块或加上石头垒堆而成,所以“社”又称为“冢”“丘”或者“冢土”。《尔雅》郭璞注:“冢土,大社”,《庄子·帝王篇》中:“眼鼠深穴乎神丘之下,以避熏凿之患。”王先谦集解:“神丘,社坛”。凌纯声先生在 《美国东南与中国华东的丘墩文化》一书中说:“丘之功用,为一社群的宗教、政治和丧葬的中心。大至一国,小至一村,莫不有丘。盖丘即社之所在。”由此可见,最早的祭祀建筑是形制如台,直接曝于天地间的简单建筑形式。

历史的更进一步,使得人类宗族繁衍和家族生息不断壮大,社会阶级愈加分明,生产技术大大提高,大部分的民众温饱得以保障,对自然畏惧减少,对自身的自信提高,加上先民英雄或是远古传说的出现和广泛传播,人类对祭祀对象的目光渐渐转移到这上面,称为“祠”的建筑应运而生。“祠”字从偏旁“示”,从司,司亦声。“示”指“神明”,这里也亦指“先祖”,“司”本义为“世代从事某专业”。它一意为春祭祀——《说文》中说:“春祭曰祠,品物少,多文辞也。”另外就是如《汉书·陈胜传》注:“祠,神祠也。”意为“旧时同族的人共同祭祀先祖的房屋或社会公众或某阶层为共同祭祀某个人物而修建的房屋”,这也是最常见“祠”的祭祀建筑形式存在——在祠前冠以姓氏,显示为同宗同族共同进行祭祀活动的建筑存在。

另与本宗族文化这类不同的,是一些其他信仰发展兴起,并产生了形制规整,艺术装饰繁复,占地面积有大有小的称为“庙”的建筑出现。祭祀文化在这类建筑中逐渐有了使用者的阶级划分和规律化——天神地祇由天子祭,诸侯大夫祭山川,士庶祭己祖先等。使用者种类划分多样使得相应祭祀建筑的种类也开始多样,建筑流派、样式和风格也因信仰的不同而有了更多区分:例如崇仰神佛或者人的“寺庙”“孔庙”“岳庙”;也有供奉先祖的“家庙”“宗庙”“太庙”;还有象征地位和活动如“庙堂”等。

二、广西的祭祀建筑

(一)“天祀”建筑

广西本土的祭祀建筑历史可追溯到新石器时代,此后发展成熟并较为集中存在于新石器到汉代这一时间段中。这些建筑是祭祀文化开端“天祀”的体现,是对上天莫测风雨晴阴的敬畏回应,是先民信仰中对天神的无限敬畏祈求,也是广西本土文化历史的起始开端和流传发展的最好证明:

新石器时代广西祭祀建筑最好的代表之一便是“贝丘”(图1)。遗址发现于1963年,1973年曾做过小范围试掘工作,共发现14座墓葬,现今又发现了新的60余座新的墓葬和祭祀文化遗址。遗址所展现出的建筑功能除去占多数的墓葬外,便是用于祭祀的场所。由于建筑当时的材料就是主要以土位置,上层建筑样式具体已不可见,但是留存下来的骨器、陶片、蚌器和大石铲等物,可以推断和想象其在露天的祭祀场地进行的一系列祭祀活动,这些都对人们了解远古先民祭祀文化和生活习俗提供了真实的具体场景依据,十分珍贵。

另外,同样具有新石器时期祭祀建筑场地有代表性的是距今3900年左右,广西隆安县发现的大石铲祭祀遗址。祭祀场地内的石铲大多数为单独放置,但也有部分为两件或三件叠在一起。石铲刃部朝上,柄部朝下,呈“倒栽葱”状,一些体型稍大的石铲虽采用侧竖放置,铲面都几乎同样朝向东北方向略微倾斜,展现出一种强烈的指向意识。这个建筑场地相对于前面的“贝丘”一直来说,大石铲遗址的组成单一,除石铲外没有其他文物,学者认为大石铲遗址是和单纯的农业祭祀相关,应当是祈求风调雨顺、农作兴旺的祭祀场所。

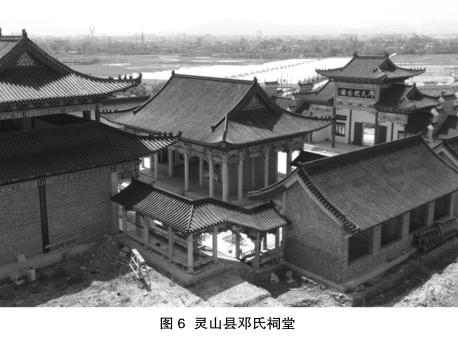

除孔庙之外,宗族家祠也是广西境内“人享”祭拜建筑的最佳代表。广西各系随处可见家族宗祠,其中以灵山县祠堂建筑(图6)保存最完好、最具有代表性。

由于历史原因,在清中、后期有大量的广府人和客家人迁至灵山地区。因广府人和客家人特有的极强的家族观念,祭祀建筑祠堂是居住环境中必不可少的建筑组成。灵山县现存完好的祠堂共有9座,多数都采用中轴线布置的建筑形式,采用祠堂常见的三进三开间或是两进三开间的制式。其中中堂作为最中心也是最重要的场所,是祭祀活动的所在地。广府民系村落的祠堂多用门廊式和前檐式,而客家民系的祠堂则是加上门楼式的三种门厅形式都有采用。而在建筑类型上,广府的祠堂建筑大同小异,较为特殊的是客家祠堂,采用位于围屋建筑内部中心的和独立于围屋外部两类。建筑多在祖宗生辰,新年、清明等重大节日,或是家族有了重要事宜时举行祭祀活动,以祈求祖宗保佑。

除灵山县汉族宗祠外,广西各地的壮族宗祠也是突出代表,作为民族间保留宗法制和祭祀习俗的留存,家族聚居和宗族祭祀的重要场所,普遍留存于广西壮族民间社会中。在广西各地极为常见,在此便不一一详述。

三、广西祭祀建筑文化思考

(一)客观现实和主观情感的相协、相容

相比较与祭祀文化中留存的歌舞和礼器或者服饰等物品,祭祀建筑带有更多的客观因素在其中。歌舞和祭祀所用物品一般由进行祭祀活动的人所掌握,其施展空间大,动性灵活,并不受客观天气、空间等自然环境的太多约束。局限性不大的前提下,在创作展现过程中,情感寄托和审美趣味占据主导因素,选用材质范围较广,所以无论是歌舞或是礼器物品的成品呈现出极强的主观因素,充斥饱满的情感诉求。

但是建筑不同,作为承载祭祀活动和物品的场所,需依托于整个大环境存在,受制因素极多——建筑材料受到是否在周围地区便宜获取的因素制约,建筑规模和精巧性受到当时期建筑技术因素的制约,建筑样式则是受自然气候因素的制约,以及建筑空间受到场地大小的制约,建筑制式又受到阶级划分的制约等等。各项客观因素的种种影响下,能够较多受到主观情感和审美影响的主要只有建筑风格、建筑装饰和建筑色彩三方面。因此最终的祭祀建筑一定是一个客观外部因素和主观内部因素相互妥协、相互融合的成果。

也正是这一点,祭祀建筑在很大程度上都能较好保留下建筑当时的环境情况和人民的生产技术发展情况。以广西境内孔庙为例,不同时代的建筑建造数量和建筑风格,很好地反映了当时广西本土的经济文化发展——数量反映祭祀文化的发展繁荣程度,样式反映人民民族性和民族习性,精美程度反映手工技艺的水准等等。

当客观性保留的成分越多,所能呈现的客观事实也就越多,这对于后世研究不同时期的祭祀文化的异同点和发展情况提供了很好的依据。广西民族众多,地理复杂,气候多变,祭祀活动相较于其他地域有很大的不同。且祭祀活动一般较少书面表述,多为口耳相传,主持祭祀活动的权利也掌握在少数人受众,从而导致距今久远的祭祀文化活动大多失传,或者与现阶段信仰祭祀活动相差甚远。但从现存的祭祀建筑中摸索建筑当时的自然客观环境,能够推导出祭祀源发性思想因素,促成祭祀产生的现实原因。还有根据建筑场所的类别样式、空间大小和所处位置,推演祭祀活动的诉求内容和表现形式,如农业祭祀还是节庆祭祀等。以上无一不对早先广西祭祀文化和古建筑的研究有着重要意义和研究可能,这也正是祭祀建筑在本身承担祭祀场所职能之上,更深层的历史、艺术和学术研究价值。

(二)建筑的情感意义

除开建筑本身的延伸研究价值不谈,以建筑为中心的无形情感意义更为重要。祭祀建筑不同于其他建筑,具有极其特特殊的情感寄托因素。普通的居住建筑,只承担生活起居的普遍建筑功能,庙堂类建筑则是代表阶级地位的象征功能建筑,办公育学用建筑是有着明确的功能指向性建筑。祭祀建筑作为公共建筑,承担着天地神明在民间的具象体现,或宗族传承的展示陈列空间,或人类英雄化的崇拜情节的情感产物。这些都让人类对自然的敬畏祈求,对传说英雄的崇拜敬仰和对自身宗族家庭的归宿依附等各式情感有了很好的具象依托。

祭祀建筑本身的存在,保障了祭祀文化思想的表现和传播,无论是哪种情感的表达,在祭祀建筑中都能有更为形象化、具体化的呈现。祭祀活动的举办始终离不开祭祀建筑,有了建筑空间的保证,祭祀才得以进行,这对祭祀的文化发展有着决定性的影响。

祭祀建筑是共同信仰和共同思想的祭祀文化的认同体现,以祭祀建筑为中心,无论是建造过程,还是祭祀活动的过程,参与的人群所追求的就是对共同的思想和祭祀情感依托的认同。对天地、对神明、对祖先的或祭拜追忆,或祈求安康,或庆贺欢乐,都会不断强化人的思想认同和归属感并传输延绵至下一代。

祭祀建筑往往也有着积极教化的功能,传统的思想道德和各宗教本义的宣扬中惩恶扬善、勤勉自强、歌颂美好等正面向上的思想情感,不仅会在每次祭祀活动中潜移默化地宣扬,更是会以书画雕塑各不相同的样式体现在建筑大大小小的装饰中,无形中也在起着警示和劝勉的作用。

(三)总结

祭祀建筑的历史,同人类文明发展的历史一直紧紧相系着,有着极为重要的价值和存在意义:客观方面反映了各时代经济政治、艺术文化的情况,主观方面更是反映了民众最深期盼和思想文化的诉求核心和情感寄托。

对历史阶段根据各种因素分类进行研究,都能从祭祀建筑和文化的建造时间、地点、特征等等为依据和出发点,由小及大对经济政治文化生态各方面来进行深入的了解和研究。广西多民族多信仰多文化的特性,各类祭祀活动和建筑各式各样,丰富精彩,对弥补和增加强祭祀建筑文化和民族文化发源的研究有着极大的优势。透过祭祀建筑的研究和了解,所感受到的良好民族情感,文化思想,更是对增加大众对民族认同和归宿感有着极大的积极作用,对于增强民族凝聚力有着无可替代的意义。

参考文献:

[1]梁颖.广西壮族民间宗祠述论[J]. 桂林市教育学院学报(综合版),1996(3).

[2]卜晔婷,谢小英.广西灵山县祠堂建筑特色初探[J].山西建筑,2015(26).

[3]刘昆,罗勋湖.广西贝丘遗址发现新石器墓葬60余座[N].光明日报,2014-09-10.

[4]宾阳,谢中国.广西发现新石器时代砺石祭祀遗址[N].中国文化报,2011-08-30.

[5]覃乃昌,潘其旭,覃彩銮,等.广西来宾市盘古文化的考察与研究[J].广西民族研究,2004(1).

[6]谢广维,黄登奎,李平,等.广西隆安大龙潭遗址发现新石器晚期大型石铲祭祀场[N].中国文物报,2015-05-22.

[7]艾红玲.祭祀目的之历史变迁分析[J].黑龙江史志,2008(17).

[8]彭林.中国祭祀文化简论[J].华夏文化,2012(2).

[9]叶玉英.祭祀探源[J].龙岩师专学报,2001(4).

[10]梅晓光.广西现存孔庙考析[J].鄂州大学学报,2016(1).

[11]马明.广西新石器时代墓葬研究[D].广西师范大学,2015.

[12]论文用图来源:图1:百科https://baike.baidu.com/item/貝丘遗址;/8189474?fr=aladdin;图2:央视纪录片.秘境广西;图3:互动百科http://www.baike.com/wiki/壮族盘古庙会;图4:网然拍摄http://blog.sina.com.cn/s/blog_44092fa80102wlkq.html;图5:big5.china.com.cn图6:灵山阿叔.http://www.cclycs.com/ z174162.html.

作者简介:黄玥(1993-),女,汉族,福建人,硕士研究生在读,专业:美学,研究方向:设计美学。