深圳基本公共体育服务均等化现状与推进措施

汪俊+黄昆仑+秦豫璠

摘 要:运用文献资料、访谈、数理统计等研究方法,对深圳基本公共体育服务均等化现状进行了调查,结果显示:深圳6个市辖行政区在公共体育场地设施、社会体育指导员、体育社会组织等方面存在非均等现象,制度体系缺失。提出推进措施:完善基本公共体育基础设施网络,促进各区协调均衡发展;健全社会体育指导员制度体系,推进社会体育指导员队伍建设;大力发展体育社会组织,使公共体育服务供给主体多元化;健全绩效考评体系,建立行政问责机制。

关键词:基本公共体育服务;均等化;现状;措施;深圳

中图分类号:G80-051 文献标识码:A文章编号:1006-2076(2017)02-0022-05

Abstract:Using the research methods of literature, interviews and mathematical statistics, this paper conducted a survey of basic public sports service equalization situation in Shenzhen. The results show that there is non-equalization and even institutional deficiency among the 6 municipal administrative districts in Shenzhen in three aspects: public sports facilities, social sports instructors and sports social organizations. This article puts forward 4 measures: improving the basic public sports infrastructure network and promoting balanced development of the 6 districts; perfecting social sports instructor system and promoting the instructor team construction; developing sports social organizations and making diversified public sports service supply; improving the evaluation system and establishing administrative accountability mechanism.

Key words:basic public sports service; equalization; present situation; measures; Shenzhen

2012年7月11日,国务院出台了《国家基本公共服务体系“十二五”规划》,明确提出基本公共体育服务属于国家基本公共服务范围。其目的就是要彰显社会公平正义,使改革成果真正普惠于大众百姓,让全体公民都能够机会均等地享有基本体育权利。早在2009年,广东在全国就率先颁布实施《广东省基本公共服务均等化规划纲要(2009-2020)》,規划了“基本形成完善的现代化公共体育服务体系,城乡公共体育服务均等化总体实现”的建设目标。作为经济特区的深圳更应该起到“率先性”和“模范性”的作用。通过对深圳基本公共体育服务均等化现状进行实证调查,分析非均等化的成因,并据此提出推进深圳基本公共体育服务均等化的措施,旨在为深圳基本公共体育服务均等化建设提供参考,并为全国其他省市推进基本公共体育服务均等化提供借鉴。

1 深圳基本公共体育服务均等化现状

深圳是计划单列市,全国四大一线城市之一,是中国第一个经济特区,曾创造了举世瞩目的“深圳速度”。深圳市共设6个市辖行政区,即福田区、罗湖区、南山区、盐田区、宝安区、龙岗区;4个功能区,即光明新区(隶属宝安行政区)、龙华新区(隶属宝安行政区)、坪山新区(隶属龙岗行政区)、大鹏新区(隶属龙岗行政区)。下辖51个街道、622个社区。2010年7月1日起,深圳经济特区范围延伸到全市[1]。深圳是个典型的移民城市,从而也成为全国最特殊的人口结构,户籍人口仅占总人口的四分之一左右。2015年深圳市常住人口是1 137.89万人,其中户籍人口为354.99万人,占常住人口比重31.2%。占绝大多数的常住非户籍人群为深圳市的发展做出了巨大贡献,所以,在推进深圳市基本公共体育服务均等化时应把他们纳入其中,否则就违背了社会公平原则。

30多年来,深圳就一直保持着良好的发展势头。从深圳市统计局公布的数据来看,“十五”期间,深圳GDP年均增幅为16.3%,“十一五”期间为13.2%。从每年的数据来看,都是在上年的基础上有千亿元的突破。并且,2011年国民生产总值就突破1万亿大关,正式迈入“万亿元城市俱乐部”,名列第四位。2015年,经过初步核算,全市国民生产总值17 502.99亿元,比上年增长8.9%。人均生产总值157 985,增长5.2%,按2015年平均汇率折算为25 365美元[2]。深圳市各区GDP差异明显(见表1),宝安区最高,为4 947.17亿元,盐田区最低,为487.23亿元,前者是后者的10倍多;从人均GDP比较显示,南山区排第一(287 684元),宝安与龙岗两区却分别位列倒数第一(100 839元)和第二(132 429元),不论是GDP还是人均GDP,各区差异非常显著。改善民生,推进基本公共体育服务均等化,促进人的全面发展,必须建立在经济发展的基础上,深圳市各区经济发展的不平衡,将影响各区对公共体育服务的供给和投入。

1.1 公共体育场地设施基本情况

公共体育场地设施是人们参加体育锻炼的根本保证,是推进基本公共体育服务均等化的最基本条件。根据来自深圳市第六次体育场地普查数据的整理显示(表2),深圳市目前共有公共体育场地设施数为13 027个,每万人拥有体育场地11.45个,低于全国的12.46个(数据来源于全国第六次体育场地普查);总面积达2 067.54万平方米,人均面积为1.82平方米,高于全国的1.46平方米(数据来源于全国第六次体育场地普查)。从每万人拥有体育场地数和人均体育场地面积比较,深圳与全国平均水平相比,并不占优势,而且各区间发展不平衡,如人均场地面积,盐田区(7.94平方米)是罗湖区(0.77平方米)的10倍多。

1.2 社会体育指导员基本情况

来自深圳市文体旅游局的最新数据显示,2015年深圳市共有社会体育指导员17 292人,每万人拥有体育指导员15.20人。《深圳市体育发展“十二五”规划》的目标是每万人拥有社会体育指导员人数达到13人,该目标深圳已提前完成[3]。各区体育指导员情况分布如下(表3),在总数上,宝安第一,为7 298人,盐田最少,为388人;每万人拥有体育指导员数量,龙岗第一,为17.69人,福田最少,为11.94人;每万人拥有体育指导员数量,福田、罗湖和宝安三区低于全市的平均数15.20人。

1.3 体育社会组织基本情况

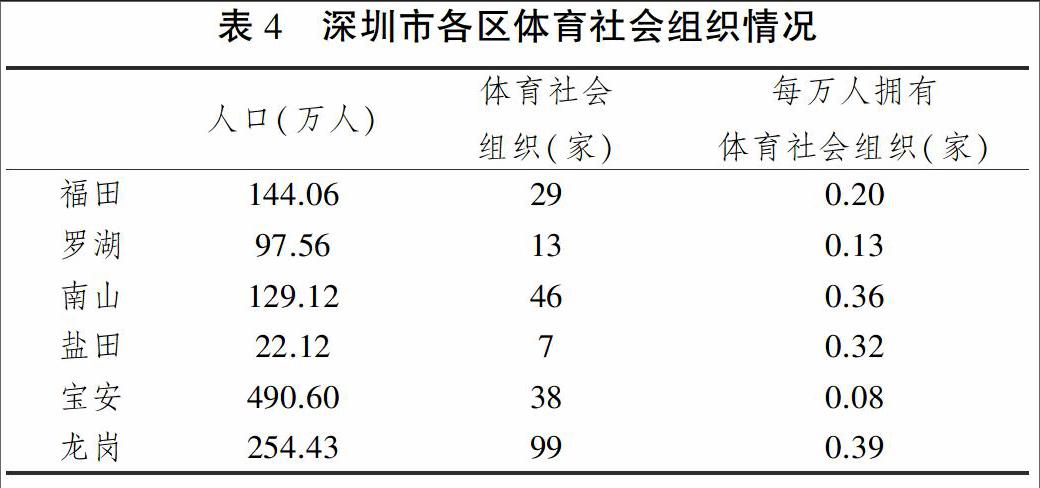

来自深圳市各区民政局的数据整理显示,深圳市共有市、区两级体育社会组织340家(不含体育基金会和备案制体育社会组织),其中市级体育社会组织为108家,区级体育社会组织232家,每万人拥有体育社会组织0.30家。从各区拥有区级体育社会组织情况看(不包括市级体育社会组织),龙岗区最多,为99家,盐田最少,只有7家;从每万人所拥有的体育社会组织数量显示,龙岗区依然排在首位,为0.39家,宝安区最少,每万人仅拥有0.08家体育社会组织(表4)。

1.4 制度体系情况

截至目前,深圳特区政府出台跟体育服务相关的政策法规主要有:《深圳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(2011年1月19日发布),《深圳市体育发展“十二五”规划》(2012年01月18日发布),《深圳市基层公共文体设施规划和建设标准指导意见》(2012年08月02日发布),《深圳经济特区促进全民健身条例》(2014年12月03日发布)等。以上各法规文件中,仅《深圳市体育发展“十二五”规划》中对全民健身服务体系建设提出了相关具体目标,但并没有对“均等化”做出制度要求。深圳目前还没有一部专门系统的基本公共(体育)服务均等化方面的政策法规出台。

2 深圳基本公共体育服务均等化存在的问题

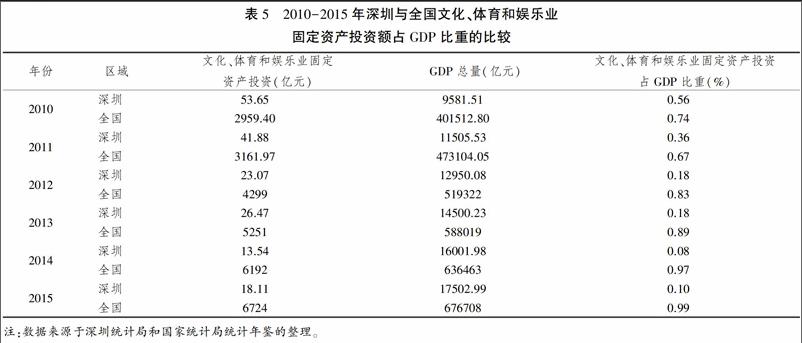

2.1 基本公共体育服务基础设施整体投入不足,与经济增长规模不符

当前,我国基本公共体育服务面临的主要矛盾是体育需求不断增长和公共体育资源短缺之间的矛盾,这从根本上来说是政府对基本公共体育服务投入水平不高和投入结构不合理造成的。从表5发现,深圳近年来对基本公共体育服务基础设施的投入呈逐年下降趋势, 2010年深圳对文化、体育和娱乐业固定资产投资额为53.65亿元,此后,基本是逐年下降,到了2014年只有13.54亿元,2015年稍微有所增长,为18.11亿元。并且从2010-2015年六年来深圳与全国对文化、体育和娱乐业固定资产投资额占GDP的比重比较来看,也均低于全国水平,这与深圳逐年攀升的经济实力极不相称,更应该引起政府部门深思与重视。

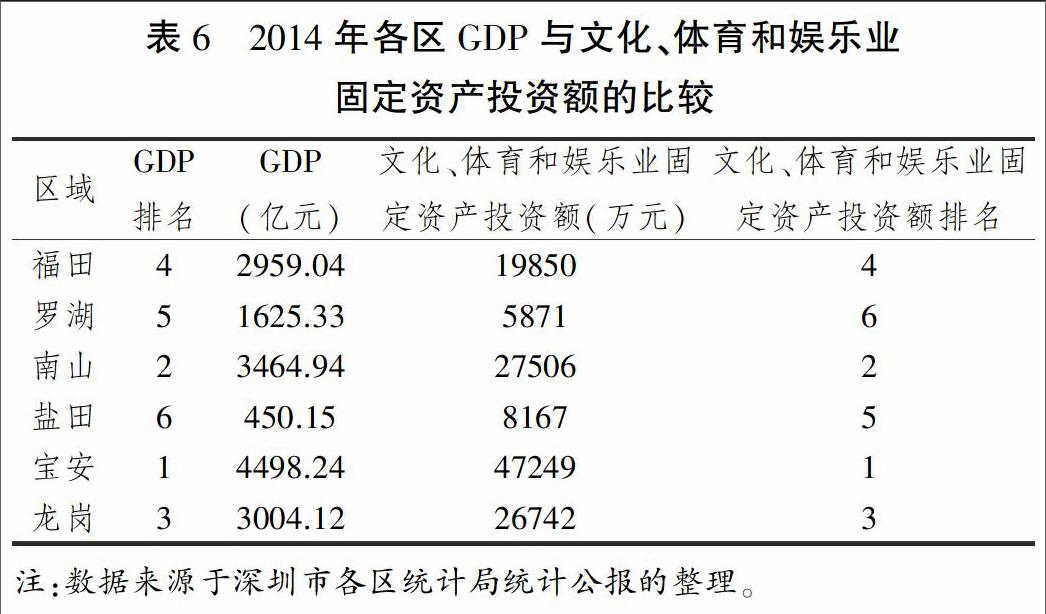

各区经济发展的差异性,也导致了对基本公共体育服务投入的不均等。从已有官方最新数据显示(注:2015年统计數据官方尚未公布),2014年各区GDP总量与各区对文化、体育和娱乐业固定资产投资额的比较发现(表6),宝安、南山两区GDP排在前列,其对文化、体育和娱乐业固定资产投资额也排在前两位,而盐田和罗湖两区GDP位于后两位,其对文化、体育和娱乐业固定资产投资额也排在后两位。说明各区GDP与对文化、体育和娱乐业固定资产投资额的多少呈正相关的。另外,深圳市体育场馆基本都集中在各区的中心区域,大多数“二线关”外距离中心区较远的街道(注:“二线关”内是指福田、罗湖、南山以及盐田四个区,“二线关”外包括龙岗和宝安两个大区),基层体育场地设施相对较为匮乏,如龙岗区大鹏、南澳以及宝安区的公明、松岗等街道。虽然2010年7月1日起,深圳经济特区范围延伸到全市,但是“二线关” 内与“二线关” 外偏远地区一直处于长期的二元化管理状态,在经济发展、市政规划、公共服务基础设施建设以及人均可支配收入等方面仍存在较大的差距,这也造成深圳在公共服务设施空间配置方面的二元化格局。

2.2 社会体育指导员制度体系不健全,导致其队伍发展不均衡

目前,在社会体育指导员制度方面,仅有深圳社会体育指导员协会制订并于2015年6月发布的《深圳市社会体育指导员培训实施办法(试行)》,因是非政府组织行为,并没有刚性要求,各区重视程度也不尽相同。深圳全市每万人拥有15.20个社会体育指导员,虽然已经完成了“十二五”期间全市每万人拥有13名以上社会体育指导员的发展目标,但从表3可以看出,由于体育指导员制度体系不健全,各区体育社会指导员的发展存在一定的区域差别,尤其是福田区,每万人拥有社会体育指导员数量在各区中最少,仅有11.94个,这与福田区作为市委、市政府所在地以及深圳市重点开发和建设的中心城区地位很不相称。

2.3 体育社会组织发展数量偏少,各区差异非常显著

从各区每万人所拥有的区级体育社会组织数量表明(表4),深圳市各区体育社会组织发展很不均衡,最多的龙岗区几乎是最少的宝安区的5倍。全民健身运动需求的快速增长,以及社区体育服务建设的全面兴起,将进一步推动体育社会组织成为基本公共体育服务建设的中坚力量。根据国家民政部2015年社会服务发展统计公报的数据显示,我国体育社会组织总数为3.7万家,平均每万人拥有0.27家(按照2015年我国人口137 462万人计算),而作为特区的深圳,全市平均每万人仅拥有0.30家,仅比全国平均多出了0.03家,而且,其中的宝安、罗湖、福田三区平均每万人仅分别是0.08、0.13、0.20家,尤其是宝安区不到全国的三分之一。深圳市今后不仅需要加大对体育社会组织培育和发展的整体力度,与其同时,还要注重各区体育社会组织均衡发展,缩小各区之间的非均等差距。

2.4 政策法规不够健全,均等化标准缺失

与教育、医疗卫生、文化等基本公共服务相比,各级政府对基本公共体育服务的推进相对滞后,配套的政策法规还不够健全。国家层面有《国家基本公共服务体系“十二五”规划》,省级层面有《广东省基本公共服务均等化规划纲要(2009-2020年)》,而深圳并没有出台具体的基本公共(体育)服务方面的法规性文件与此对接。在深圳市已有的体育方面的法规性文件中,并没有关于基本公共体育服务方面的具体条款,而且,深圳市政府体育职能部门也没有详细的基本公共体育服务均等化标准出台。因缺乏统一规划的硬性要求,更没有一个较为具体的均等化标准,导致各级政府职能部门在对公共体育服务方面的投入自主性也就较大,难免出现非均等现象。

3 深圳基本公共体育服务均等化的推进措施

3.1 完善基本公共体育基础设施网络,促进各区协调均衡发展

首先,深圳市各级政府应加大对基本公共体育服务领域的财政投入,使基本公共体育服务均等化程度与其经济发展水平相适应,结合考虑各区在人口、经济、财力等多方面的差异,确定政府在基本公共体育服务领域的财政投入并建立稳定的投入保障机制。其次,尝试横向转移模式和对口体育服务支援,缩小各区间的非均等化差距,尤其是“二线关” 内和“二线关” 外偏远区域的差距。一方面,在财政投入上应加大横向转移支付,更多的向关外倾斜,加大对“二线关” 外的财政投入;另一方面,要对“二线关” 外各区进行对口体育服务支援,如在体育设施建设、体育人才培养、体育产业开发、体育文化活动等方面多渠道、多形式进行,做到优势互补、利益共享。[4]

需要指出的一点在于,深圳市基本公共服务均等化的具体内涵和全国大部分地区是存在一定区别的。从全国角度提出的基本公共服务均等化的基本内容主要是进行“城乡基本公共服务均等化,就是把城乡作为一个整体来考虑,加强公共财政对乡镇基础设施建设和社会事业发展投入的力度,形成城乡经济社会发展一体化格局”。但是深圳在建制上已经是一个没有乡村的城市,所以其基本公共服务均等化的任务主要是解决区域之间和人群之间的均等问题,而不是一般所说的城乡均等化[5]。要实现深圳基本公共体育服务均等化的目标,需要解决的首要问题就是尽快实现特区公共体育服务设施配置在空间上的均衡,构建完善的市、区、街道、社区四级基本公共体育基础设施网络体系。首先,以现有公共体育基础设施为依托,统筹规划,合理布局。加强晨晚练点、健身路径、室内外乒乓球台、篮球场、健身苑等等基本公共体育设施建设,优化社区和街道公共体育资源配置,打破公共服务设施空间配置方面的二元化格局,形成覆盖“关内外”、结构合理、功能健全、实用高效的基本公共体育设施网络。其次,充分发挥现有体育设施的作用,提升服务质量。各类公共体育设施要进一步明确服务标准,创新服务方式,为社区居民提供优质高效、普遍均等的公共体育服务。各级综合体育馆要发挥综合功能,辐射和带动群众性体育活动的开展,要尽可能做到免费或优惠向社会开放;进一步落实大中小学学校、一些机关单位的体育场所向公众开放。

3.2 健全社会体育指导员制度体系,推进社会体育指导员队伍建设

根据深圳各区实际情况,按照“存量优化、增量优选”的原则,制定社会体育指导员队伍建设与公共体育服务需求相适应的制度体系,尽快缩小各区间差距。第一,建立社会体育指导员人才聚集机制。构建公开、公正、择优的用人环境,采取多种措施吸引各类优秀人才进入公共体育服务领域发展,鼓励高校毕业生到社区从事公共体育服务工作,形成以社会体育指导员协会为主体、各种社会体育组织广泛参与的志愿服务队伍,扩充公共体育服务事业从业人员总量。第二,健全社会体育指导员人才技能更新和提高机制。运用以培训、轮训等多形式的继续教育手段不断更新和提高社会体育指导员的专业技能,从而更好的为深圳特区基本公共体育服务工作做贡献。第三,完善社会体育指导员人才激励机制。着眼于体育人才个体效能的充分发挥,按照效率优先、兼顾公平的原则,建立与岗位和贡献相适应的薪酬、保障制度,充分调动社会体育指导员的积极性、主动性、创新性。

3.3 大力发展体育社会组织,使公共体育服务供给主体多元化

各区应加大体育社会组织发展力度,创新体育社会组织管理模式,让体育社会组织在“大社会”这个大舞台上发挥出承担全民健身的作用。一方面,政府在管理机制上,要少限制约束,多培育扶持,进一步发展体育社会组织数量,优化体育社会组织结构,提高其服务能力和公信力,发挥其在基本公共体育服务中的作用;另一方面,政府应加快完善职能转移细则,出台相应的配套政策,尽早建立对口服务机构,形成制度化、规范化的财政支持政策,使其对体育社会组织的服务落实到位,如通过购买服务,合同委托,服务承包等方式,引导和鼓励体育社会组织提供公共产品和公共服务,形成基本公共体育服务供给主体的多元化格局。

3.4 健全绩效考评体系,建立行政问责机制

深圳应尽快出台基本公共体育服务均等化标准,并与政府职能部门的绩效考核挂钩。可根据深圳特区的实际情况,结合基本公共体育服务均等化标准,建立相应的考核指标,并引入第三方考评机制,邀请社会中介组织和市民对体育公共服务供给的绩效进行考评,保障公众参与的权利,形成多元化考评主体。一是效率评估:评估基本公共体育服务均等化程度随着社会经济的发展是否达到了预期目标;二是效益评估:评估政府提供的基本公共体育服务是否产生了广泛的社会效益;三是公平度评估:评估各区是否为公众提供了均等参与体育锻炼的机会。建立行政问责机制如下:首先,明确划分政府职能责任。政府各部门之间、行政人员之间的职责分工必须明确严格,并据此合理地赋予权力和承担相应的责任,这是科学、有效问责的基本前提。其次,明确行政问责制的主体、客体与问责程序。以解决有谁问责、向谁问责、如何问责的问题。最后,建构支持行政问责的政策法规体系。可单独发布深圳特区基本公共体育服务均等化年度评估报告。通过发布年度报告,可以非常直观地了解到深圳市各区当前基本公共体育服务均等化状况,也有利于人大、职能主管部门和社会公众的监督,确保各级政府积极提供基本公共体育服务,提高服务效率,改善服务质量,最终实现深圳特区基本公共体育服务供给一体化。

参考文献:

[1]深圳政府在线[EB/OL].http://www.sz.gov.cn/cn/zjsz/szgl/.

[2]深圳市统计局官方网站[EB/OL]. http://www.sztj.gov.cn/.

[3]深圳市文体旅游局.深圳市体育发展“十二五”规划[Z].2012-03-01.

[4]姜大勇,王玉珠,张蓉,等.山东省城市社区公共体育服务供给现状与改进策略[J].山东体育学院学报,2011(1):1-8.

[5]傅小隨,吴晓琪.构建基本公共服务均等化双轨评价体系——以深圳市为例[J]. 国家行政学院学报,2012(3):84-88.

[6]马玉华,王莉,林俐.政府转型背景下我国公共体育服务协同供给研究——基于整体政府理论的视角[J].山东体育学院学报,2014(5):19-22.

[7]贾文彤,郝军龙,齐文华,等.体育公共服务均等化若干问题研究[J].山东体育学院学报,2009(12):1-5.