焱公三把火痴绝书画印

李韬

高子弗棠,命中缺火,为求大补,故号“焱公”。

焱公为人谦和,散淡其怀,与世无争,与人不争。故常有人占其便宜还卖乖,如若我等早就火冒三丈,但焱公不缺“火”,笑看红尘,乐观一切,宛如得道高僧,入定,从容。

焱公足有200多斤,腰围肯定三尺开外。但他吃饭并不太多,晚上甚至常常绝食。所以体胖,因为心宽。焱公大肚能容,容天下难容之事;焱公“笑看”,当然包括“天下可笑之人”。

焱公轻松地就活出了弥勒佛的境界。

谁人不想与佛为缘呢?

也许这就是焱公抢手的真正原因。他的书、画、印都很“火”,供不应求,是标准的“卖方市场”。

《晋书·顾恺之传》上写顾恺之有“痴绝”之说,焱公亦“痴绝”之人,但他痴的一非美女,二非金钱,三非权势。焱公只痴于艺,且达到“绝”的境界:书绝、画绝、印绝。

一把火——书绝

通会之际人书老

从心所欲不逾矩

某曰,到焱公“工作室”小坐,见废纸堆有一四尺整纸山水,展览案几,满纸苍莽氤氲之气。我问为何扔掷?焱公曰:太荒率,不满意。我窃喜,如获至宝。私想:你焱公读书虽多,但竟不知“作画苍莽难,荒率更难,唯荒率乃益见苍莽”。后来方知,那是焱公应人的作品,“不合格产品,坚决不出厂”,这是他的做人原则,也是从艺标尺。

别看焱公表面嘻嘻哈哈,但做人做事都很缜密。

焱公从不应付于人,答应别人的事情从不食言,他甚至用歌曲里“说到不如做到,要做就做最好”来“高标准、严要求”自己。

这一点,在名利很重的艺术圈,焱公也算个另类了。

去年,我开始收集《心经》,请了很多艺术圈的朋友书写,当然也请焱公写了一幅。但不久前,焱公非要收回这幅作品。我问何故?他说:“纸墨不佳,不太满意,再给你创作一幅更精的!”

前两天,焱公发来短信:己写好,速来拿。

我“急跑慢跑、扑腾绊倒、爬起来还跑”向他的工作室奔去。

焱公为人豁达,从不说“不”,我怕被谁相中又被他转手送人。

两米高的金笺已是难觅,而且还打了密密麻麻的红格。但金笺不是很吸墨,焱公就从“文房攻史”里找来“偏方”—墨里专门加了姜汁,不只是可以使墨色锃亮,而且有驻墨效果。

“百度”都不知道,焱公从哪里学来的?

还是他的拿手字体“馆阁体”,满纸风神散逸,字字绝妙超群,真如赞王羲之书法所言:“逸少一出,揖让礼乐,森严有法,神彩攸焕,正奇混成也。”而且焱公题了长长的跋:“心经者,心镜是也,照千界以寻其正源,借空纳之境,解万物生死,论人性之美恶。以圣人言人之初性本善,商君子以为恶焉,吾谓差矣。人初而无恶无善,是以后教生变,过极端异,皆人性大病者:以阿谀者怀奸之病,过谦者藏诈之病,巧言者急利之病,过勇者大躁之病,叹天下无良药,非心经不能救治矣。”

读之如入清凉之境,赏之顿生欢喜之心。

中国书法历来重视师古人,但也强调“师心不师迹”,师其意,传其神。董其昌在《画禅室随笔》一书中就写道:“学书不从临古,入必堕恶道。”焱公入古颇深,且能食古而化,他中正堂皇的“馆阁体”,取法董赵,参以欧虞,所书圆润端庄,结体丰腴,平和典丽,不激不厉,若康乾复生,定抬爱有加。

但焱公的“馆阁体”也遭受一些书家的鄙夷,斥其“千字一面,了无生趣”。然焱公自有一套理论:于当今書坛而言,“馆阁体”恰似一剂良药,专治各种“脱离传统、寒俭轻薄”野狐禅、鬼画符。

当然,也有书家觊觎心理在作怪,“非不为也,乃不能也!”

除了“馆阁体”,焱公还能书写各种字体,其隶书清雅飘逸,高古绝伦;魏碑方正浑厚,笔力扛鼎;章草精妙绝伦,极合古意。我就有幸收其一幅章草所书陆游的《书巢记》,文精笔妙,不相伯仲。

有年春节,焱公家的对联是他自己书写的,魏碑体。幸好他住的较为偏僻,若是人声鼎沸之处,早被人揭了珍藏。

焱公书法功底,无人能知其厚。江湖传某次笔会,他竟写出百余种楷书,直看得人叹为观止,莫不称奇。若东方卫视的《中国达人秀》现场直播,定能博得不少收视率。

早年焱公与人合伙,还开过一间书法补习班“师古学堂”,开宗明义,设堂收徒,他还用小楷自编教材《欧楷指蒙》。“师古”可以,“蒙”钱就是另外一回事了。焱公终不是那块料,草草收场,弟子零落,现在还有一大堆的“招生简章”囤在他的工作室里。

高茀棠简介

高茀棠,名棣亭,自号焱公,雁途必经山房主人,河南郑州人。精研书法、绘画、篆刻及古典器乐演奏。中国书法家协会会员,河南省美术家协会会员,河南省音乐家协会会员。现任河南省留余文化艺术研究院常务副院长。出版有《宣纸古今》《宣和遗韵——高茀棠》画册,并著有书法教程《欧楷纸蒙》一书。

本是擎天的柱却做了摇船的橹,本是摇船的橹却做了擎天的柱。分工的错位耽误了多少的青春年华。焱公也是受害者之一。

一朝遭蛇咬,十年怕草绳。历史的回响余音绕梁,很多书家、画家广收门徒的时下,焱公却经常“转让”弟子,很多慕名投其门下的有志青少年都被他转给了下家。

书法犹如兵法:“字犹用兵,同在制胜。兵无常阵,字无定形;临阵决机,将书审势;权谋庙算,务在万全。”《孙子·势》中就说:“战势不过奇正,奇正之变,不可胜穷也。”墨林之子《书法雅言-正奇》中也说:“书法要旨,有正与奇。所谓正者,偃仰顿挫,揭按照应,筋骨威仪,确有节制是也。所谓奇者,参差起复,腾凌射空,风情姿态,巧妙多端是也。”

然今书坛只知“出奇制胜”,不知“欲奇先正”——正是根基,正是滥觞,更不知“字欲正,人先正”的道理。

笔墨当随时代没错,书法亦需与时俱进。晋人尚韵,唐人尚法,宋人尚意,明人尚态,清人尚怪。焱公冒续貂之讥,总结出“今人尚邪”。邪者,有失中和、有奇无正也。“奇而弗正,虽雄爽飞妍,多谲厉而乏雅。奈夫赏鉴之家,每指毫端弩奋之巧,不悟规矩法度之逾;临池之士,每炫技于形势猛诞之微,不求工于性情骨气之妙。是犹轻道德而重功利,退忠直而进奸雄也。”

斯风一倡,靡不可追;攻乎异端,害则滋甚。

但焱公很是看得开,他在一篇文章中曾写道:“浮躁的书法未必就不好,反正古人没有,现在有了,而且冠以时代气息的标志,配上乱乱的线条,我觉得也挺好看的。”

后来他又觉得用“浮躁”二字实在不妥,因为“浮躁”尚有些水分,现在的书坛更确切地说应该是“干燥”,都火急火燎地忙着出名,创作便秘,口干舌燥;法度不调,口舌生疮。

一“干燥”,艺术家就容易上火,火势上来119也无能为力。

我就听说某地书协换届,为争副主席之职,两名候选人竟然大打出手。还有某地竟然采取黑社会性质的威胁恐吓,不仅撕破脸皮,而且流氓地痞。现在的艺术家只有“术”没有“艺”,争名夺利到挖坑陷害、赤膊上阵,丢人算是丢到“家”了,也算对得起“艺术家”这三个字。

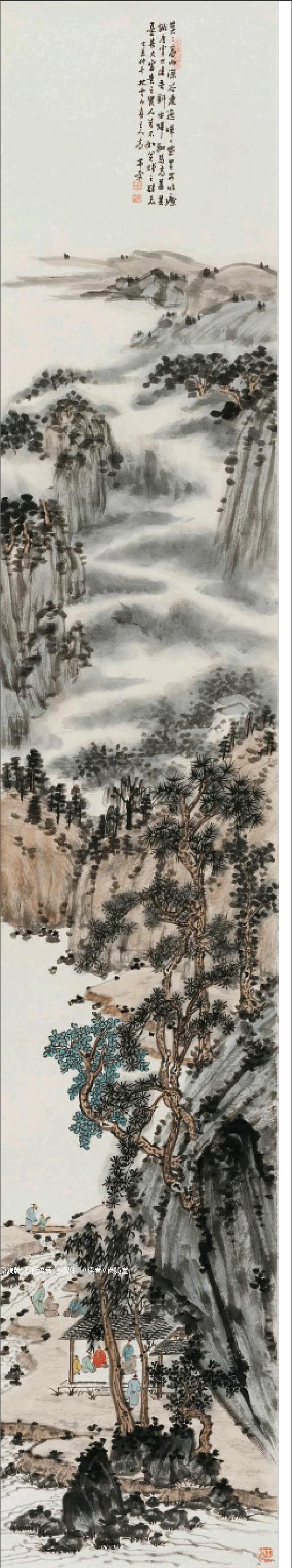

一片乌烟瘴气,焱公躲之唯恐不及。他还创作了一幅《论道图》“指桑骂槐”:“癸未仲秋,草莲居志远、解雨堂保羽、枕云山房高子三公游栾川西南之山,是处清冷静邃,萧然绝俗,近观茂木相杂,不见山之形。出茂林四五里,可见半山一座废亭焉,己久无人至,右卓然一峰,瀑布乘岩傍临绝壑其下,野水鸣禽,怪石奇根,诸公相从其间,兄一石台,惊喜,正可于此调息论道乎。时秋风徐来,忽觉酒香沁人,三公随香觅去,至一树洞,知从此出,细察之,乃山果堕于枯洞,久酵成浆,三公乐之,此仙人赐流霞,天然尤物也。得天地之灵,采茂木之华,正可借此共山水而活性,携秋风而振情,痛哉!痛哉!于是尽力取之,得一盅,其量甚微,一人饮不足满口,又三人怎共饮?三公叹之。高子献计日:可取毫发而行令,胜者以发濡浆吮之。二公大喜,对坐石台,行令猜拳,举毫相属,油然不知日之即夕将至,忽闻有天人惊言:尔辈得仙法,不知为何仙所授。三公答日:未得仙家所授,纯属自学耳。天人叹之:自学成仙非易事,尔等不知天庭仙满为患,仙仙争席夺位。劝尔等宁在下界做酒徒,莫去天庭为酒仙,逍遥不过此山中,何必热闹凑上天?诸公相视而笑。”

因为字好,焱公身上还发生过两起失窃事件。一次是1999年在郑州国际会展中心举办的“全国书法百杰展”,焱公撰写的一幅天下第一长联,在众多摄像头和一大批安保人员的眼皮底下被盗,最后惊动了公安人员,也没有查出个子丑寅卯;去年焱公给省人大书画研究院的赵世信院长写了一幅两米见方的《滕王阁序》,也被人顺手牵走,不知去向。

这两张失窃的作品都是焱公拿手的“馆阁体”。

这么多的人之所以喜欢焱公的字,无外乎“中和”二字。《书法雅言》多处提到“中和”:“规矩从心,中和为的。”“人之于书,得心应手,千形万状,不过日中和。”‘叭心之良,皆好乎中和。浅近之辈,争赏毫末之奇,不探中和之妙,徒规诞怒之病。”“始自平整而追秀拔,终自险绝而归中和。”等不一而足。

中和之道,人生之道,故齐白石专门刻有一方闲印:守中。

有位省部级高官写了一本诗集,想找位书家誊抄成册页送人。秘书处就找来几位书法家试写,拿给高官过目,谁知人家不只是官做得高,眼光也高,这些书法家使出吃奶的劲儿也未能入高官法眼,只得另觅高明。

找来找去,就找到了焱公。焱公也有点受宠若惊,毕其功于一役,把他那看家的小楷拿了出来,果然博得高官厚爱,赞曰:“中原果有国手!”一口气让焱公连抄了七本册页分赠给央视《新闻联播》里才能见到的人物。

即便此,焱公从不炫耀。低调至尘埃里,臻于“大音希声、大美不言”之境。

二把火——画绝

丹青不知老将至

画到熟时是生时

焱公先前斋号为“枕云山房”,后觉太雅,于己不配,遂改为“雁途必经山房”,众人迷惑,焱公妙解:吾偏居城市一隅,常有大雁经过,偶亦有小燕筑巢于梁,故名之日“雁途必经山房”。有好事者不依不饶,刨根问底:山房为何?“山房者,山人之住所也。山人知道不?八大知道不?山人者,仙也。”

碰到不知趣的人,焱公下手也够狠的。

孟子曰:养吾浩然之气。养气之要,首要修养德行,提高人品。画品出于人品,论画莫先于人。郭若虚《图画见闻志》中说:“人品既己高矣,气韵不得不高,气韵既己高矣,生动不得不至,所谓神之又神而能精焉。”松年《颐园论画》亦言:“书画清高,首重人品。”

人品不佳,画品难高;看似很高,矫揉造作。

焱公人好,品端,格清。尽管他的作品卖得这么好,但只要朋友用得着,他都会无偿赠送。他总认为,书画作品就像韭菜,割了一茬还会再发,朋友办事情那可是一次性的,弄不好有的甚至牵涉人生的走向、命运的转折。

现在焱公不差钱,但他对生活要求很低,依然租居在都市村庄的民房里,远离繁华,隐居一隅,锦衣夜行。不求荣华,不慕虚名,布衣本色。

有次朋友请我们几人足疗,焱公脱掉鞋子,我看到他穿的袜子竟然没有底子。焱公买纸、买石一次豪掷数万元,但一双袜子竟能穿得如此这般。足疗完毕服务生每人送了一双袜子,我喜新厌旧,焱公却把新袜子放进包里,还穿他那“直接地气的袜子”。

会过至此,夫复何言?

白石翁诗云“穷到无边犹自豪”,焱公这是“布衣尊贵胜公卿”。

焱公藏书颇丰,经、史、子、集,门类齐全;他又博闻强记,了然于胸,化为己用。当然这有后天的修为,但更为重要的是天赋异禀,骆宾王7岁《咏鹅》:“鹅、鹅、鹅,曲项向天歌,白毛浮绿水,红掌拨青波。”焱公8岁也作诗一首:“孤月寒空悬,身伏乱草田,问余何所事?静听蟋蟀言。”

但求达意不求工。

宋人曾明确提出:诗是无形画,画是有形诗。画写物外形,诗傳画外意。清叶燮有言:“画者,形也,形依情则深;诗者,情也,情附形则显。”

诗画兼善亦成为艺术家的向往与追求。焱公每画必诗,笔所未到气己吞,让诗意与画意互证而相得益彰;逢诗必画,立万象于胸中,用画的形象去体现诗的意蕴。美学家宗白华对这种“诗中有画,画中有诗”进行了概括与拔高:“诗与画的圆满结合(诗不压倒画,画不压倒诗,二者相互交流交浸)就是情与景的圆满结合,也就是所谓艺术意境。”

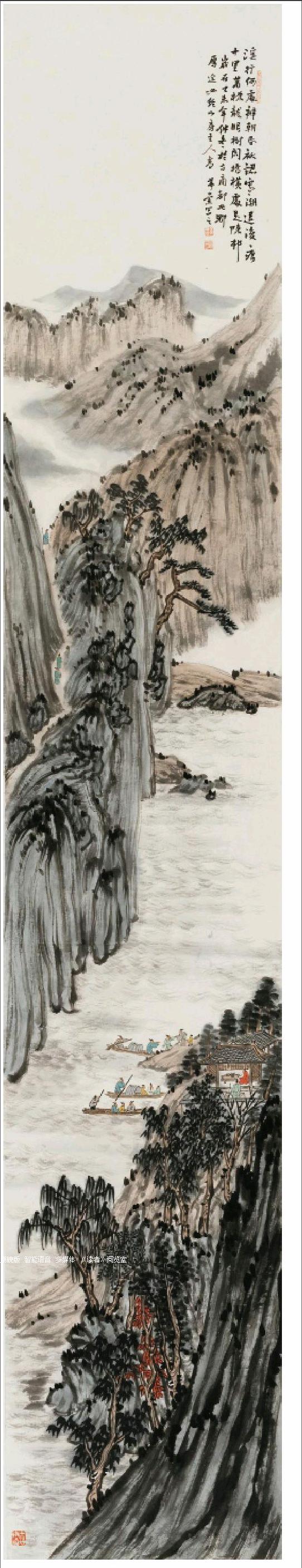

与某些画家开口打油、闭口童谣不同,焱公腹笥广深,涉猎宏博,其诗高古,与画一脉。焱公曾画过一幅《寻诗》,题诗曰:“废亭冷冷久寒深,荒园萧寂话前尘。童儿抱得逍遥来,驱尽凡俗得道人。”不让李、杜。还有一幅《抱琴》,题诗曰:“远山淡影古道闲,云间踏处尽溪山。松风流水天然调,抱得琴来不用弹。”直追乐天。

西方19世纪印象派大师塞尚尝云:“艺术必须与自然平行。”他师从古典主义、浪漫主义,但最终并不囿于此,而是跳出来投入到大自然中,投入到火热的生活当中,最后开宗立派,成为印象派大师。董其昌也说过同样的话“读万卷书,行万里路”。

“读万卷书”正是学习古人、师承传统,“善读书者,养气即在其内,故胸多卷轴,蕴成真气,偶有所作,自然臭味不同。”(李重华《贞一斋诗说》)但理论只有回到实践中去检验才能升华,最好的实践就是“行万里路”。前人论艺,向有“得江山之助”一说,无非“一生好入名山游”,师自然之造化,成艺术之天机,“胸中脱去尘浊,自然丘壑自营,成立郛郭,随手写出,皆为山水传神。”(于安澜整理董其昌《画旨订补本》)

郑板桥“凡吾画竹,无所师承,多得于纸窗、粉壁,日光、月影中耳。”这与齐白石送给胡佩衡的那幅篆书对联暗合:“胸中富丘壑,腕底有鬼神。”

焱公有方闲印“放我归山”,应是他“行万里路”的期许与渴盼。只要一有闲暇时间,焱公就会约上三两友好“放我归山”,一亲自然芳泽,养吾浩然之气。

去年焱公开始撰写一本专著《宣纸古今》,为了全面了解宣纸的制作工艺,他往安徽泾县跑了好几趟,深入宣纸作坊,心慕手追,回来画了一张六尺的《露皇诞生图》,观者无不称善。

焱公一直让我给他找一套宋元的名家画册,他想再回到传统之中继续淬炼,追求“熟后而生”。艺术的创造只有感觉到了“熟”,才能进入另一个“生”的天地。这也是艺术家“画到熟时是生时”的必由之路。

齐白石68岁前后曾记过一则“艺林掌故”:蜀中张伟良善画,尤喜画牛,卧者、立者、食者、耕者皆毕肖。生平画牛数千头,无一相同者。为人画以头计而论资,不计幅之大小。一日画斗牛,态怒,角相触,尾高举,奕奕如生,大谓为得意之笔。见者亦谓为神品。适一农夫日:吾非解画也,乃习见真牛者,斗牛时夹尾于两股,壮夫数人,拽之不出,今先生所画,牛尾高举,吾是以知其非佳作也。张嗒然若失,自此不复画牛。

焱公与这位张伟良相若,但焱公画的是人,一张盈尺的扇面,焱公能画三四十号人,且形态各异,面目生动。很多买他画的人也是看画里的人多寡,人多的就出价高一些,人少的就递减,长此以往,焱公也开始“按人头收费”,我们都戏称他为“人贩子”。

但焱公也常常被买画者弄得哭笑不得。有一商人订了他一幅画,焱公认真创作数日“交货”,这位商人看画中人物各异,散布山水间,抱怨说“人不

抱团,财无以聚”,从风水学的角度给焱公上了一堂别样的“山水画赏析课”。焱公诺诺,无言以对,只得改进——客户就是上帝。

事后焱公也有怨怼:艺术市场,“逼良为娼”!

三把火——印绝欹斜天趣非神使

醉后昆刀信手来

焱公不仅书画双绝,而且通音律、识古器、好文辞、强于治印,“一手多能”,属于艺术界的复合型人才,艺术这口大井己被他挖得太深,合纵连横,触类旁通;艺术圈里的“矿产资源”也已经被他发掘得差不多了,他老“走别的艺术家的路,让人家走投无路”。

每当指责他“会的太多”,他就笑眯眯的,又现了弥勒佛的原形。

焱公治印,超然入古,力避凡陋。篆法、刀法、章法于协调中对应眼法、手法和心法,游刃于内而形神于外,刀起刀落均求以达心手和畅,以细处得道劲,于阔处取浑穆,或高柳垂丝,或长鲸出海。张海、马国强、谢冰毅、赵世信、李明等很多艺术家的常用印均为他所治。前两年,河南省书画院院长谢冰毅先生出画集,所选几十方常用印基本上被焱公“包场”,最后有人实在“看不过”,就提醒谢公不能“如此狭隘”,谢公这才发现“如此深爱一个人”。

去年,谢公过寿,焱公征求谢公意思,谢公脱口而出:刻两方印吧!痴绝之人,焱公不孤矣。

焱公治印,绝不率尔操弧,无论朱白,均求线条灵动,刀工不滞;印风尚内涵深蕴,格局宽绰。印坛圣手无数,但像焱公治印“每方印都有其独特身世”者鲜见。

一日,焱公前往书画院,谢公正忙于创作一幅6米长卷,无暇招待。焱公思日:世人总忙于各种纷杂事务,唯有书画艺术乃休闲之趣。故刊石“忙着逍遥”一枚,赠与谢公,以逍遥喻忙,独出机杼,别出心裁。

著名建筑学家、收藏家李伯建先生钟爱汉代器物,仅两汉画像砖收藏不下数百件,皆精品。焱公为其刊石“见两汉刻工不见古人”,边款云:“古之以学必有师,师者若天地父母,不识天地父母者,鲜也,当朝伯建兄师汉物,只识工而不知何人所工,师不知也。天下人亦有笑其痴者,实是己见寡矣。”

焱公曾失眠多年,偶有睡意,也是梦呓连床。某夜梦里误入桃园,折花无数,次日起床后刊“梦里折花一夜香”以记之。可能是石涛上人的画册看多了,托梦言志。以此看,焱公骨子里仍是古典主义的浪漫情怀,浪得不食烟火,雅得不可方物!也因此受到很多人的讥讽。

有一年,他与朋友游太行于堂山陋室。某日晨起寄情山野,偶见佳景胜处均记于笔端。渴之以山泉润口,倦之便枕石而卧。时引歌鼓情,时品箫适性,往往一曲未了,便有游人蜂拥而至。焱公感慨:箫为雅器之极,拄地可得策杖之雅,展壁而有視目之雅,奏之养气得清和之雅,听之养心得悦耳之雅。朋友接曰:甚雅!甚雅!然箫雅之外亦有俗处,君可知否?焱公求解,朋友笑曰:亦招蜂引蝶耳!

焱公故后又刊“赐吾俗”三字,力争低俗、庸俗、“三俗”。

想俗还不容易,改天带焱公去听听郭德纲的相声。

后来做梦也不再是“桃花”之类的雅物,庄周梦蝶,焱公梦蛾。后刊闲印“后生梦蛾”以自俗。

焱公嗜酒,每饮辄醉,故刊一枚“狂饮不让古人”。有次酩酊大醉,我怕扫了大家的雅兴,就赶紧开车送他回家。谁知走到半路就开始“狂呕不让古人”,鱼虾成群,佳肴满坐。半月后一开车门还酒气刺鼻,盛宴难闻。

焱公酒风很正,虽醉但不耍酒疯,一觉醒来,酒意全无。虽然善饮,焱公从不与人斗酒,但若碰上找上门来的自不量力之徒,焱公也不缩头。有次在浙江千岛湖,有位大侠听说焱公能喝,非要与之比个高下,两人每人三瓶,对吹。两瓶还没干完,挑战者就人仰马翻了,焱公却面不改色,酒兴正浓。

每到年底,焱公就忙于奔走各个单位的“内部春晚”。不是为挣“穴费”,备顿酒就行,焱公就这么好打发。有时他甚至一天要赶好几场,表演的也都是他的“保留曲目”:《滚滚长江东逝水》和《草原之夜》,绝对可以直接晋级河南卫视的《你最有才》。但有人看多了、听腻了,就让他来些新鲜的,焱公老当益壮,专门让人从网上下载了《你是这样的人》,日夜操练,技惊四座。

焱公菩萨心肠,与人为善,常不辨忠奸,受骗于人。有假给他宣传之名骗他字画的,有冒充拮据、求其怜悯骗其钱财的,也有看其生性单纯、体魄精壮骗其身体的,总之骗术翻新,花样繁多,焱公都一一品尝过。痛定思痛,故刊“误食太公饵”,为谨记,以警醒,但往往事到临头,唐僧之心又起,任各路牛鬼蛇神、妖魔鬼怪争食之。

焱公谦卑,于书于画于印,皆入堂奥,仍刊“南郭弟子”自况,我不无调侃地建议他,刊方“东郭弟子”更为合适。

焱公却不接茬。

焱公好编段子,包袱抖得一点不比赵本山差,每每吟出,肚疼一片。

焱公不仅会讲段子,而且常把段子入画。我就见过他一幅《守株待人》,题款日:世有仿效有巢氏者,假道学之名,口谈清虚,常攀于树之顶,斜视其下,指点尘世,其神情仿若得道仙家。曾与人言,能与树隙间自由穿行,捷若禽类,令猿猱不及焉,此乃登高之极则,世无能入此境者。一日猛虎过此,欣喜附于树下观之。乌鸦见了问道:汝为百兽之王,以血肉为食,以威武得名,今何以不用威武获其佳肴?虎笑而答之:此是玩境界之人,恐早晚非摔死不可,今守株待之,正為此佳肴也。

某些盗艺术之名的家伙,自称“艺术家”,艺术道路上还没有站稳脚跟,就开始玩境界,甚至大量输出价值观。焱公实在看不过,编个段子讽刺之。

还有一次书法展览活动,某书法家在众人面前滔滔不绝,藻鉴颜筋柳骨,品骘赵血欧肉,臧否沈鹏张海,书坛唯我独尊。尽兴之时,手舞足蹈,唾星四射,大汗淋漓,便借焱公扇子一用,谁料打开扇子一看顿时面露愧色,悻悻而去——焱公以“仓颉笑尔鼠辈”书于扇面自省,没想到还能以此醒人。其后,焱公又专门刊石“仓颉笑尔鼠辈”以“三省吾身”。

以后在焱公面前言行真要注意了,露怯不说,说不定某一天就被他编排进去了。

八大山人为青云谱斗姥阁撰写过一副楹联:谈吐趣中皆合道,文辞妙处不离禅。焱公谈锋甚健,常妙语连连,字字珠玑,而又不乏真趣味。别人说他“狗屁不是”,焱公说:“你说得对,我就是‘狗屁不是,你是行了吧!”

还有位朋友说最近特不顺,找焱公倾诉。焱公问:“可能与你最近读的书有关。你最近在读什么书?”朋友说:“在读老子的《道德经》。”焱公说:“怪不得,你老想当‘老子,我最近就非常顺,因为我最近在读庄子的《逍遥游》和孙子的《孙子兵法》,我这是‘老庄孙子!”

朋友若醍醐灌顶,茅塞顿开,对焱公大行拜师礼。

焱公还经常给我做思想工作,其理论水平不比那些情感专家差;口才也在于丹之上,但他“才美不常外现”,不想做男主角。

焱公活得本真,不装;表面上有些愚痴,那是不跟我们一般见识。在他面前,我们只能算小聪明,他才是真正的大智慧。有次他揶揄一个人,说“你太聪明了,这么容易的问题都会”!被他表扬的人听不出“话里有话”,乐呵呵地欣然受之。

后来,我把小布什的故事讲给焱公听:小布什小时候老被人取笑,说他傻。有人就实验:向他扔了1美元,小布什没有去捡;向他扔了10美元,小布什依然没捡;向他扔了100美元,小布什捡起了就跑。

焱公一脸雾水:什么意思?

“小布什如果捡起1美元,那个扔钱的人就不会再向他扔100美元了。你就是小布什这样的人,老奸巨猾!”

焱公也乐呵呵地,欣然受之。

2016年是焱公的本命年,他装扮得“祖国山河一片红”,宛如一团火照亮前程,辉煌未来。

我隐约有种被炙烤的感觉。